本发明涉及舷外冷却器技术领域,尤其是一种可调节低流阻舷外冷却器。

背景技术:

水下平台及水面船舶等在航行、作业过程中,有大量需要冷却的系统、设备。现有的冷却方式是在壳体上开设通海口,将海水通过海水泵引入舱内,直接冷却发热设备,或者通过中间换热器,用海水冷却中间回路的高温淡水。现有的冷却方式设备较多、管路复杂,并且舱内海水管路存在泄露风险。

舷外冷却系统是一种广泛应用的新型冷却形式,其将冷却器安装在舷外海水中,依靠船舶航行时产生的流动对中间冷却器内的高温淡水进行冷却,没有海水泵和海水管路等设备,系统简单安全、能耗较低。

舷外冷却器是舷外冷却系统的关键设备。现有的舷外冷却器按安装方式分为两种:一种直接安装在舷外,例如盘管式舷外冷却器,其结构简单、安装方便,但是存在流阻较大、容易堆积泥沙等问题;另一种是在船体壳板上设置特殊凹槽,舷外冷却器安装在凹槽内,不影响船体线型,但是这种安装方式将导致冷却器区域流动不畅,容易形成流动死区,尤其是在船舶低航速时,换热能力较低。

技术实现要素:

本申请人针对上述现有生产技术中的缺点,提供一种结构合理的可调节低流阻舷外冷却器,从而极大地助力于船舶舷外换热,换热能力强、安装使用方便,并能根据工况进行流速调节,实用性好。

本发明所采用的技术方案如下:

一种可调节低流阻舷外冷却器,包括前后间隔平行布置的前管架和后管架,前管架和后管架结构相同,其具体结构为:均包括上下间隔布置的多个水平水翼,多个水平水翼两端端头均共同安装有竖直水翼,单个水平水翼内部沿着长度方向均设置有流通的流道,单个竖直水翼内部均转动安装有沿长度方向布置的管芯,通过管芯的转动调节相邻水平水翼内流道端部的通或不通;

所述前管架和后管架之间安装有换热管束组,换热管束组中的管束将前管架和后管架中对应的水平水翼连通;所述前管架中其中一个竖直水翼上还设置有淡水入口和淡水出口。

作为上述技术方案的进一步改进:

所述前管架和后管架中均有一个竖直水翼内的管芯与水平水翼相通,经淡水入口流入前管架的淡水,往复循环流动于前管架、换热管束组和后管架中。

所述管芯的结构为:包括沿长度方向布置于竖直水翼内部的芯本体,芯本体两端头中部均安装有轴杆,芯本体通过两端轴杆相对于竖直水翼转动安装;所述芯本体上沿着长度方向开设与水平水翼一一对应的流道孔;所述流道孔沿径向贯穿芯本体、或者相邻流道孔相通。

所述芯本体外壁面上还沿长度方向间隔开设有与流道孔一一对应的环形槽,流道孔开设于对应的环形槽内。

其中一个轴杆向外伸出竖直水翼,该轴杆外端头安装有旋钮,或者轴杆外端头与外部转动动力机构连接。

所述旋钮处的竖直水翼端部设置有相对应的旋动标记,用于标识旋钮的旋转。

所述竖直水翼的数量和管芯上流道孔的数量均为四个或四个以上的偶数。

前管架上两个竖直水翼内的管芯分别为管芯一和管芯二,管芯一上从上至下相邻两个流道孔之间分别相通,管芯二上首尾两个流道孔均沿径向贯穿芯本体,管芯二上其余流道孔均相邻两两相通;

后管架上两个竖直水翼内的管芯分别为管芯三和管芯四,管芯三的结构与管芯一的结构相同,管芯四中各个流道孔均相通。

所述水平水翼和竖直水翼的截面外形均为水滴形结构,该水滴形结构的头部朝向来流的方向,水滴形结构头部端头至最高处的距离(a)与最高处的高度(c)相等,水滴形结构头部端头至最高处的距离(a)为最高处至尾部端头的距离(b)的一半。

所述前管架竖直水翼的顶部和后管架竖直水翼的顶部均安装有安装座。

本发明的有益效果如下:

本发明结构紧凑、合理,操作方便,通过淡水往复流动于前管架、换热管束组和后管架中,淡水通过换热管束组与外部海水热交换,实现换热冷却;并能使得管芯相对于竖直水翼转动从而调整淡水的整体流动流道,改变流速,适用于不同的工况环境下,适用性好;

本发明还包括如下优点:

本发明的舷外冷却器通过安装座直接吊挂装于舷外,无需在船舶外壳体上设置凹槽,安装加工简单,并且前、后管架由水翼结构组成,有效降低了冷却器的流阻;

本发明的舷外冷却器中,前管架直接与航行中的海水流动方向垂直,有利于充分利用海水的流速冲刷换热管,提高换热效率。

附图说明

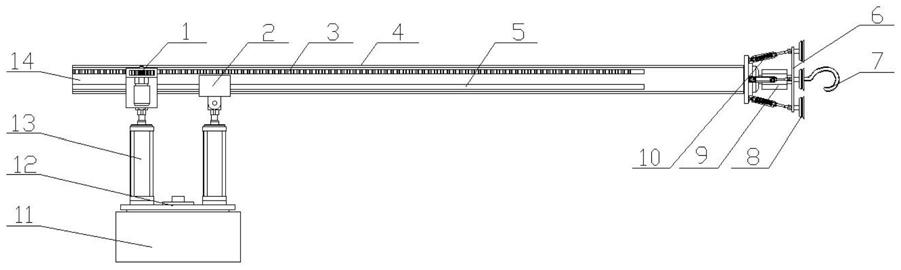

图1为本发明的结构示意图。

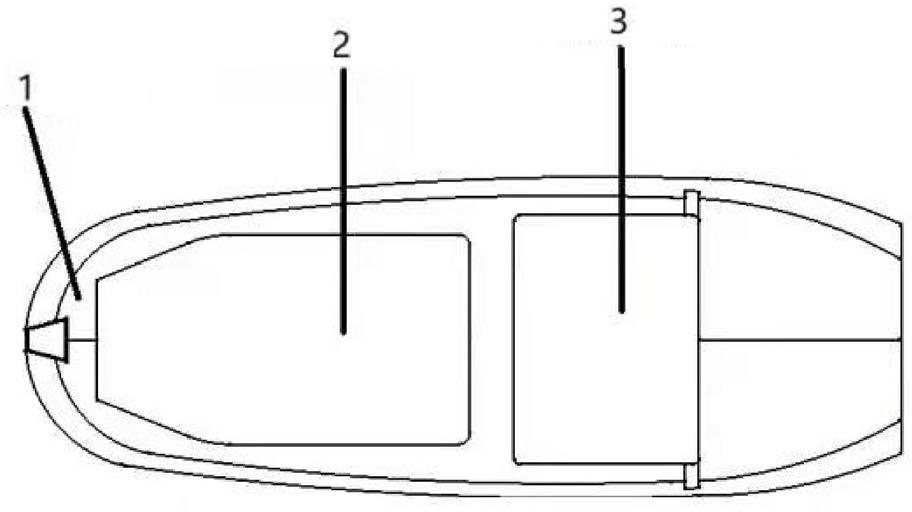

图2为本发明前管架的结构示意图。

图3为本发明管芯的结构示意图。

图4为本发明水平水翼和竖直水翼的外形示意图。

图5为本发明换热管束组的截面示意图。

图6为本发明前管架内流道示意图(工况一)。

图7为本发明后管架内流道示意图(工况一)。

图8为本发明前管架内流道示意图(工况二)。

图9为本发明后管架内流道示意图(工况二)。

其中:1、前管架;2、后管架;3、安装座;4、换热管束组;5、淡水出口;6、淡水入口;11、竖直水翼;12、水平水翼;13、管芯;131、芯本体;132、环形槽;133、流道孔;134、轴杆;135、旋钮;14、管芯一;15、管芯二;16、管芯三;17、管芯四;41、实心杆;42、空心管。

具体实施方式

下面结合附图,说明本发明的具体实施方式。

如图1所示,本实施例的一种可调节低流阻舷外冷却器,包括前后间隔平行布置的前管架1和后管架2,前管架1和后管架2结构相同,如图2所示,其具体结构为:均包括上下间隔布置的多个水平水翼12,多个水平水翼12两端端头均共同安装有竖直水翼11,单个水平水翼12内部沿着长度方向均设置有流通的流道,单个竖直水翼11内部均转动安装有沿长度方向布置的管芯13,通过管芯13的转动调节相邻水平水翼12内流道端部的通或不通;

前管架1和后管架2之间安装有换热管束组4,换热管束组4中的管束将前管架1和后管架2中对应的水平水翼12连通;前管架1中其中一个竖直水翼11上还设置有淡水入口6和淡水出口5。

通过淡水往复流动于前管架1、换热管束组4和后管架2中,淡水通过换热管束组4与外部海水热交换,实现换热冷却;并能使得管芯13相对于竖直水翼11转动从而调整淡水的整体流动流道,改变流速,适用于不同的工况环境下。

前管架1和后管架2中均有一个竖直水翼11内的管芯13与水平水翼12相通,经淡水入口6流入前管架1的淡水,往复循环流动于前管架1、换热管束组4和后管架2中。

如图3所示,管芯13的结构为:包括沿长度方向布置于竖直水翼11内部的芯本体131,芯本体131两端头中部均安装有轴杆134,芯本体131通过两端轴杆134相对于竖直水翼11转动安装;芯本体131上沿着长度方向开设与水平水翼12一一对应的流道孔133;流道孔133沿径向贯穿芯本体131、或者相邻流道孔133相通。

芯本体131外壁面上还沿长度方向间隔开设有与流道孔133一一对应的环形槽132,流道孔133开设于对应的环形槽132内,在管芯13相对于竖直水翼11转动时,水平水翼12端部相对于环形槽132转动,水平水翼12端部通过柔性连接与环形槽132、流道孔133衔接安装。

其中一个轴杆134向外伸出竖直水翼11,该轴杆134外端头安装有旋钮135,或者轴杆134外端头与外部转动动力机构连接。施力于旋钮135或者由外部转动动力机构带动,使得管芯13相对于竖直水翼11转动;轴杆134与竖直水翼11密封转动配合。

旋钮135处的竖直水翼11端部设置有相对应的旋动标记,用于标识旋钮135的旋转,从而通过旋钮135旋转位置获知内部流道情况。

在船舶每次使用前,根据实际状况,经轴杆134调节管芯13相对于竖直水翼11的位置,从而调节舷外冷却器内部的流动流道,使其适用于当前环境。

竖直水翼11的数量和管芯13上流道孔133的数量均为四个或四个以上的偶数。

如图6和图8所示,前管架1上两个竖直水翼11内的管芯13分别为管芯一14和管芯二15,管芯一14上从上至下相邻两个流道孔133之间分别相通,管芯二15上首尾两个流道孔133均沿径向贯穿芯本体131,一个与淡水入口6对应,另一个与淡水出口5对应,管芯二15上其余流道孔133均相邻两两相通;

如图7和图9所示,后管架2上两个竖直水翼11内的管芯13分别为管芯三16和管芯四17,管芯三16的结构与管芯一14的结构相同,管芯四17中各个流道孔133均相通。

通过管芯13相对于竖直水翼11的转动,调整管芯13与水平水翼12之间的接通或阻断情况,从而形成不同的流道,使得淡水在冷却器内形成不同的流动。

如图4所示,水平水翼12和竖直水翼11的截面外形均为水滴形结构,其外形流畅,流动阻力较小,该水滴形结构的头部朝向来流的方向,水滴形结构头部端头至最高处的距离(a)与最高处的高度(c)相等,水滴形结构头部端头至最高处的距离(a)为最高处至尾部端头的距离(b)的一半。

水平水翼12内部在保证长度方向流通的同时,设置为蜂窝结构,从而有效保证整体结构的强度,并降低整体重量。

前管架1竖直水翼11的顶部和后管架2竖直水翼11的顶部均安装有安装座3,舷外冷却器通过安装座3直接吊挂装于舷外,无需在船舶外壳体上设置凹槽,安装加工简单,并且前、后管架由水翼结构组成,有效降低了冷却器的流阻。

换热管束组4中的管束与水平水翼12层层对应,管束通过矩阵方式有序排列,位于四个角处的管束为实心杆41,通过实心杆41将前管架1、后管架2可靠连接为一个整体,其余管束为空心管42,通过空心管42将两端连接的水平水翼12连通,如图5所示。

本实施例中,前管架1直接与航行中的海水流动方向垂直,有利于充分利用海水的流速冲刷换热管,提高换热效率;

本实施例中,前管架1、换热管束组4和后管架2,不仅共同构成了舷外冷却器的结构框架,并在内部直接开设淡水流道,有效巧妙实现了结构与功能的融合;舷外冷却器没有外部壳体,换热管束组4周围没有结构遮挡物,即使在水面船舶或水下平台静止时,仍可以充分利用自然对流进行换热。

舷外冷却器通过安装座3悬挂安装在水面船舶、水下平台的底部或舷间的位置;前管架1位于前部,即来流的方向,并与海水流动方向垂直,航行时,海水由前管架1流入;

前管架1靠近艏部,换热管束组4与航行方向平行;航行产生的流速使海水冲刷前管架1进入换热管束组4区域,由于水翼流线型的外形具有低流阻的特点,使得海水大量通过换热管束组4并与高温淡水交换热量;当水面船舶、水下平台停泊时,海水没有流速,换热管束组4区域依靠自然对流进行热量交换,换热管束组4内高温淡水加热管外的海水,海水升温产生密度差,海水依靠密度差进行自然对流;本实施例的舷外冷却器浸没在海水中,管束周围没有结构部件阻碍,海水可以自由流动,有利于自然对流换热。

本发明的使用方式为:

以水平水翼12和流道孔133的数量均为四为例进行说明。

工况一:

如图6和图7所示,前管架1中管芯一14的流道孔133均背向水平水翼12,管芯二15的流道孔133均朝向水平水翼12,即管芯一14与水平水翼12均不相通,管芯二15的流道孔133均与对应水平水翼12相通;后管架2中管芯三16的流道孔133与对应水平水翼12均贯通,管芯四17中的流道孔133与水平水翼12均不相通;

淡水从前管架1淡水入口6流入,流经管芯二15下方的流道孔133后进入最下方的水平水翼12,由该水平水翼12经对应的换热管束组4流向后管架2中最下方的水平水翼12,由后管架2中最下方的水平水翼12经管芯三16下方相通的两个流道孔133流至上方一个水平水翼12,再由该水平水翼12经换热管束组4流向前管架1中下方第二个水平水翼12;前管架1中下方第二个水平水翼12经管芯二15中部两个相通的流道孔133流向上方一个水平水翼12,接着再次通过换热管束组4流向后管架2中对应的水平水翼12(上方第二个),后管架2中该水平水翼12通过管芯三16上方两个相通的流道孔133流至最上方的水平水翼12中,最后再通过换热管束组4流回前管架1中最上方的水平水翼12,并从淡水出口5流出;从而完成了淡水在前管架1、换热管束组4和后管架2中的往复循环流动,从而实现与外部海水的可靠换热,进行冷却。

工况二:

如图8和图9所示,前管架1中管芯一14的流道孔133均朝向水平水翼12,管芯二15的流道孔133背向水平水翼12,即管芯一14的流道孔133与水平水翼12均相通,管芯二15中部的流道孔133与水平水翼12不相通;后管架2中管芯三16的流道孔133与对应水平水翼12均不贯通,管芯四17中的流道孔133与水平水翼12均相通;

淡水从前管架1淡水入口6流入,流经管芯二15下方的流道孔133后进入最下方的水平水翼12,一方面淡水由该水平水翼12经对应的换热管束组4流向后管架2中最下方的水平水翼12,另一方面淡水通过管芯一14下部相通的两个流道孔133在前管架1中向上流而后再经换热管束组4流向后管架2中;后管架2中管芯四17四个流道孔133内部相通,使得淡水经管芯四17向上流动至上方的水平水翼12中,并通过换热管束组4流动至前管架1中对应的水平水翼12中,最后经淡水出口5流出,从而完成了淡水在前管架1、换热管束组4和后管架2中的循环流动,从而实现与外部海水的可靠换热,进行冷却。

工况一时,淡水在前管架1、后管架2之间每次流过一层换热管束组4,流速较高,换热效率高,适用于舷外海水温度较高的环境下,比如夏季或热带地区海域;当用于舷外海水温度较低的环境时,通过旋转管芯13的旋钮135,转换为工况二运行,淡水在前管架1、后管架2之间每次流过两层换热管束组4,流速比工况一降低一半,流阻也降低,减少能耗,而由于换热温差较大,整体的换热功率并不会降低。

本发明结构巧妙合理、紧凑简单,极大地助力于船舶舷外换热,换热能力强,并能根据工况进行换热流速调节,实用性好。

以上描述是对本发明的解释,不是对发明的限定,本发明所限定的范围参见权利要求,在本发明的保护范围之内,可以作任何形式的修改。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。