1.本发明涉及介入式医疗器械领域,特别是涉及一种可吸收血管塞。

背景技术:

2.本部分提供的仅仅是与本公开相关的背景信息,其并不必然是现有技术。

3.传统的血管塞一般由形状记忆合金材料制成,形状记忆合金材料的弹性好,释放后能较好的恢复原来形状并较好地与缺损部位的组织贴合。但目前的形状记忆合金材料一般为在生物体不能腐蚀或不能降解的材料,当完成内皮化实现完全封堵后,由形状记忆合金材料制成的血管塞将永久留存机体内,可能会存在远期临床风险。

4.采用可吸收的高分子材料制成的血管塞,虽然高分子材料可以在机体内降解,使血管塞能够逐渐降解且降解产物被机体吸收后,在生物体内无残留。但高分子材料较为柔软,导致血管塞的径向支撑性能较差,植入后,血管塞受到血流持续地冲击,存在脱落的风险,从而具有临床安全隐患。

技术实现要素:

5.基于此,有必要提供一种径向支撑性能较好的可吸收血管塞。

6.一种可吸收血管塞,包括封堵框架和设置于所述封堵框架中的螺旋线圈,所述封堵框架和所述螺旋线圈均由可吸收材料制成,所述螺旋线圈沿轴向延伸,且在自然状态下,所述螺旋线圈与所述封堵框架的内表面抵接。

7.在其中一个实施例中,所述封堵框架包括封堵塞及分别与所述封堵塞的两端相连的第一封头和第二封堵头,所述螺旋线圈沿轴向从所述封堵塞的一端延伸至另一端,且所述螺旋线圈的两端分别与所述第一封头和所述第二封头相连。

8.在其中一个实施例中,所述封堵塞为柱状,且所述螺旋线圈为圆柱状螺旋线圈。

9.在其中一个实施例中,所述封堵框架包括封堵塞、第一封堵盘和第二封堵盘,所述封堵塞的两端分别与所述第一封堵盘和所述第二封堵盘相连,所述螺旋线圈沿轴向从所述封堵塞的一端延伸至另一端,且所述螺旋线圈的两个自由端均为钝化结构。

10.在其中一个实施例中,所述封堵框架包括封堵塞、第一封堵盘、第二封堵盘、第一封头和第二封头,所述封堵塞的两端分别与所述第一封堵盘和所述第二封堵盘相连,所述第一封头设置于所述第一封堵盘的远离所述封堵塞的一端,所述第二封头设置于所述第二封堵盘的远离所述封堵塞的一端,所述螺旋线圈沿轴向从所述第一封堵盘延伸至所述第二封堵盘,且所述所述螺旋线圈的两端分别与所述第一封头和所述第二封头相连。

11.在其中一个实施例中,在拉伸状态,所述螺旋线圈拉伸后的长度小于或等于所述封堵框架拉伸后的长度。

12.在其中一个实施例中,所述封堵框架由可吸收高分子材料制成,所述螺旋线圈由可吸收金属材料制成;

13.或者,所述封堵框架和所述螺旋线圈均匀可吸收高分子材料制成。

14.在其中一个实施例中,所述螺旋线圈的线径为0.1~1.5毫米。

15.在其中一个实施例中,所述封堵框架包括多根编织丝和多股纤维线,所述多根编织丝和多股纤维线均由可吸收材料制成,且所述多根编织丝和所述多股纤维线以相互交叉的方式编织形成网格结构。

16.在其中一个实施例中,所述螺旋线圈与所述网格结构通过连接件相连。

17.可吸收血管塞包括沿轴向设置的螺旋线圈,在自然状态下,螺旋线圈与封堵框架的内表面抵接,螺旋线圈在径向上较好地支撑封堵框架,使可吸收血管塞的径向支撑性能较好,有利于较好地抵抗血流的冲击,从而能够提高使用的安全性。

附图说明

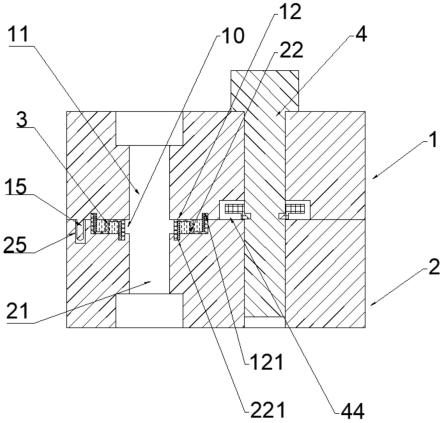

18.图1为一实施例的可吸收血管塞的结构示意图;

19.图2为一实施例的可吸收血管塞的编织方式示意图;

20.图3为一实施例的可吸收血管塞的螺旋线圈的结构示意图;

21.图4为另一实施例的可吸收血管塞的螺旋线圈的结构示意图;

22.图5为又一实施例的可吸收血管塞的螺旋线圈的结构示意图;

23.图6为另一实施例的可吸收血管塞的结构示意图;

24.图7为另一实施例的可吸收血管塞的结构示意图;

25.图8为另一实施例的可吸收血管塞的的螺旋线圈的结构示意图;

26.图9为另一实施例的可吸收血管塞的结构示意图;

27.图10为图9所示的可吸收血管塞与推送件和调节件配合的状态示意图;

28.图11为一实施例的调节件的结构示意图。

具体实施方式

29.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。

30.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。

31.在介入医疗器械领域,定义“远端”为手术过程中远离操作者的一端,定义“近端”为手术过程中靠近操作者的一端。“轴向”指平行于医疗器械远端中心和近端中心连线的方向,“径向”指垂直于上述轴向的方向。“周向”指圆周方向,即环绕管腔器械的轴线方向。

32.请参阅图1,一实施例的可吸收血管塞100,包括封堵框架10和设置于封堵框架10中的螺旋线圈30。封堵框架10和螺旋线圈30均由可吸收材料制成,使得可吸收血管塞100在完成预期用途后能够逐渐降解且被生物体所吸收,在生物体内无残留,能够避免远期临床风险。

33.在一实施例中,如图1所示,封堵框架10包括封堵塞110及分别与封堵塞110的两端相连的第一封头120和第二封头130。封堵塞110由丝线编织形成的网格结构,第一封头120

和第二封头130用于分别汇聚和固定丝线的两个自由端。其中,第一封头120位于近端,第二封头130位于远端。在一实施例中,第一封头120上设有连接结构,以使可吸收血管塞100能够与输送器可拆卸连接,以将可吸收血管塞100植入体内后断开与输送器的连接。连接结构的具体形式不限,能够实现与输送器可拆卸连接即可,例如连接结构可以为螺纹、用于与输送器的连接线相连的钩挂结构等。

34.在一实施例中,封堵塞110为圆柱状,使得植入后,封堵塞110与血管壁的具有足够的接触面积,有利于提高可吸收血管塞100抵抗血流冲击的性能。

35.如图2所示,在一实施例中,封堵塞110包括多根编织丝111和多股纤维线113。编织丝111和多股纤维线113均为可吸收材料,且多根编织丝111和多股纤维线113以相互交叉的方式编织形成网格结构。其中,每股纤维线113由多根纤维线113汇聚而成。

36.编织丝111和纤维线113均由可吸收材料制成。在一实施例中,可吸收材料选自左旋聚乳酸、消旋聚乳酸、聚乙醇酸、聚乳酸-羟基乙酸共聚物、聚羟基脂肪酸脂、聚二氧环己酮、聚己内酯、聚葡萄糖酸、聚羟基丁酸、聚酸酐、聚磷酸酯、聚乙醇酸及聚二恶烷酮中的至少一种。编织丝111的材料和纤维线113的材料可以相同,也可以不同。

37.由多根纤维线113汇聚而成每股纤维线113的体积较为蓬松,使得多股纤维线113可以快速吸附血细胞,在纤维线113的表面形成血栓而逐渐形成较为密实的结构,从而可以较快地完成封堵,使得可吸收血管塞100的即时封堵性能较好。因此,可吸收血管塞100可以省略阻流膜。

38.在一实施例中,多股纤维线113中每股纤维线113的规格范围为50d/18f-600d/144f。

39.在一实施例中,多股纤维线113中每股纤维线113的规格范围为50d/72f-600d/72f。在另一实施例中,多股纤维线113中每股纤维线113的规格范围为90d/72f-300d/72f。上述规格的含义是指,以50d/72f为例,每股纤维线113包含72根纤维线113,这72根纤维线113的总质量为50坦尼尔(d)。其他规格具有相同的含义,此处不再赘述。

40.纤维线113较为柔软,为了使封堵框架10具有一定的径向支撑力,纤维线113的股数不能过多。为了兼顾封堵框架10的径向支撑性能和阻流性能,在一实施例中,编织丝111的根数和纤维线113的股数之比为1:3~7:1。

41.第一封头120和第二封头130大致为柱状,例如为圆柱状、矩形柱或方形柱等。第一封头120和第二封头130亦由可吸收的材料制备而成,例如,由可吸收的高分子材料或可吸收的金属材料制备而成。第一封头120和第二封头130的材料可以相同,也可以不同。并且,第一封头120和第二封头130的材料可以和封堵塞110的材料相同,也可以不同。

42.需要说明的是,在其他实施例中,封堵框架20可以仅由编织丝111编织而成。在另外的实施例中,封堵框架20不是编织结构,而是通过3d打印形成的网格结构。

43.如图3所示,螺旋线圈30为圆柱状螺旋线圈,以和圆柱状的封堵塞110的形状相匹配,从而能够径向支撑封堵塞110。螺旋线圈30具有第一自由端310和第二自由端320。请一并参阅图1和图3,螺旋线圈30沿着封堵框架10的轴向(封堵框架10的轴线i-i的延伸方向)延伸。在一实施例中,螺旋线圈30从封堵塞110的一端延伸至另一端,即,从封堵塞110的近端延伸至远端,或者从封堵塞110的远端延伸至近端。并且,螺旋线圈30的第一自由端310与第一封头120相连,第二自由端320与第二封头130相连。

44.螺旋线圈30与第一封头120和第二封头130的连接方式采用本领域技术人员掌握的方式,包括但不限于热熔、粘接等。在一实施例中,第一封头110和第二封头130上设有收容槽或收容孔(图未示),编织丝111和纤维线113的两端分别收容于第一封头120和第二封头130的收容槽或收容孔中,并且螺旋线圈30的第一自由端310和第二自由端320也分别收容于第一封头120和第二封头130的收容槽或收容孔中。热熔后,使编织丝111、纤维线113和螺旋线圈30分别与第一封头120和第二封头130固定连接。

45.请回到图1,在一实施例中,螺旋线圈30还通过连接件50与封堵塞110相连,即螺旋线圈30通过连接件50与网格结构相连,有利于在自然状态下,螺旋线圈30与封堵塞110的内表面可靠抵接,以使螺旋线圈30能够较好地支撑封堵框架10,以提高可吸收血管塞100的径向支撑性能。

46.在一实施例中,连接件50为柔性连接件,以方便拉伸可吸收血管塞100。柔性连接件可以为可吸收缝线,柔性可吸收金属丝等。

47.在一实施例中,螺旋线圈30的第一自由端310不与第一封头120相连,第二自由端320亦不与第二封头130相连。螺旋线圈30通过连接件50与封堵框架10的网格结构相连。

48.在一实施例中,当第一自由端310不与第一封头120相连,第二自由端320不与第二封头130相连时,第一自由端310和第二自由端320均为钝化结构,以避免损伤血管。如图4所示,在一实施例中,钝化结构为球状结构。在其他实施例中,钝化结构不限于球状结构。例如,如图5所示,钝化结构可以为第一自由端310和第二自由端320分别向内卷曲形成的结构。在其他实施例中,钝化结构可以为向外卷曲形成的结构。

49.植入后,钝化结构能够抵持封堵框架10而间接抵持血管壁,一方面提高可吸收血管塞100抵抗血流冲击的性能,另一方面,钝化结构抵持封堵框架10,有利于保持封堵框架10的形态,以较好地实现封堵。

50.螺旋线圈30由具有一定弹性的可吸收高分子材料制成。或者,螺旋线圈30由具有一定弹性的金属材料制成,例如,弹簧钢材料。在输送时,封堵框架10和螺旋线圈30均被拉伸以能够装载于输送鞘管中,并且达到目标部位后,当可吸收血管塞100从输送鞘管中释放出来时,由于螺旋线圈30具有一定的弹性,能够较好地从拉伸状态恢复至螺旋状态,以使螺旋线圈30与封堵框架10的内表面抵接,从而有利于可吸收血管塞100能够较好地抵抗血流的冲击,从而能够定位于目标部位。

51.在一实施例中,为了保证螺旋线圈30的支撑作用,螺旋线圈30的线径不能过小,但当螺旋线圈30的线径过大时,一方面,会增加拉伸后的可吸收血管塞100的径向尺寸,导致输送困难;另一方面,螺旋线圈30的降解或腐蚀过慢,会导致异物较长期存在体内的情况。因此,螺旋线圈30的线径应适中。在一实施例中,螺旋线圈30的线径为0.1~1.5毫米。

52.通过在封堵框架10中设置螺旋线圈30,在自然状态下,螺旋线圈30与封堵框架10的内表面抵接,螺旋线圈30在径向上较好地支撑封堵框架10,使可吸收血管塞100的径向支撑性能较好,有利于较好地抵抗血流的冲击,提高使用的安全性。

53.并且,相比使用双层网管编织形成封堵塞110以提高径向支撑性能的方式,螺旋线圈30的材料用量较小,拉伸状态的螺旋线圈30大致为一条直线,在封堵框架10中增加螺旋线圈30不会显著增加降解产物的量,即不会显著增加生物体的代谢负担。相反地,由于设置了螺旋线圈30,螺旋线圈30能够起支撑作用,因而可以使用丝径较小的编织丝111和规格较

小的纤维线113编织形成封堵塞110,或者可以适量地降低编织密度,从而减少生物体的代谢负担,降低炎症反应。

54.同时,当封堵框架10由可吸收高分子材料制成,且螺旋线圈30由可吸收金属材料制成时,通过合理选择材料、丝径大小的等参数,以形成错峰降解,以降低炎症反应。

55.在一实施例中,编织丝111和纤维线113的材料均为左旋聚乳酸。编织丝111的丝径为0.1~0.5毫米,纤维线113的规格75d/36f~400d/144f,编织丝111的数量和纤维线113的股数之比为1:3~7:1。螺旋线圈30的材料为弹簧钢,且螺旋线圈30的线径为0.1~1.5毫米。通过合理设置,使得纤维线113、编织丝111和螺旋线圈30能够错峰降解,因而能够避免降解产物集中释放的情况发生,避免产生组织炎症,使用安全。

56.高分子材料较为柔软,由高分子材料制成的封堵框架10不易成型。在将可吸收封堵塞100输送至目标部位并释放后,封堵框架10不能自动恢复至定型状态,或者,可能存在封堵框架10释放形态不佳的问题,从而导致封堵性能不佳。在封堵框架10中设置螺旋线圈30,释放后,螺旋线圈30恢复螺旋状态时将封堵框架10撑开,有利于封堵框架10恢复至自然状态或接近自然状态,以实现良好封堵。即,设置螺旋线圈30,有利于使封堵框架10释放形态良好,且提高可吸收血管塞100的径向支撑性能。

57.在一实施例中,当螺旋线圈30沿轴向从封堵框架10的近端延伸至远段时,在拉伸状态,螺旋线圈30的长度等于封堵框架10的长度,使得封堵框架10和螺旋线圈30均能拉伸至最大拉伸状态,不因封堵框架10的限制而使螺旋线圈30不能伸直或不因螺旋线圈30的限制而使封堵框架10不能伸直,使得可吸收血管塞100拉伸后的径向尺寸较小,从而能够适用较小的鞘管输送,以方便输送。

58.在一实施例中,如图6所示,当螺旋线圈30沿轴向在封堵塞110中延伸,但螺旋线圈30的长度较短,在自然状态,螺旋线圈30的轴向长度l1小于封堵塞110的轴向长度l2。在拉伸状态,螺旋线圈30的轴向长度小于封堵塞110的轴向长度,封堵塞110的与螺旋线圈30在径向相对的部分可以与螺旋线圈30同步沿轴向拉伸,封堵塞110的其他部分不受螺旋线圈30的限制,可以自由轴向拉伸。这种方式可以使用长度较短的螺旋线圈30以降低机体的吸收负担,但应保证一定的径向支撑性能。在一实施例中,l1和l2之比为1:3~1:1,且螺旋线圈30的匝数不少于2圈,以保证可吸收血管塞100具有足够的径向支撑性能,且使可吸收血管塞100的轴向拉伸较为方便。

59.请参阅图7,另一实施例的可吸收血管塞200,包括封堵框架20和设置于封堵框架20中的螺旋线圈40。封堵框架20和螺旋线圈40均由可吸收材料制成。

60.与封堵框架10不同的是,封堵框架20包括封堵塞210、第一封堵盘220、第二封堵盘230、第一封头240和第二封头250,封堵塞210的两端分别与第一封堵盘220和第二封堵盘230相连。第一封头240与第一封堵盘220的近端相连,第二封头250与第二封堵盘230的远端相连。第一封头240和第二封头250用于分别汇聚和固定丝线的两个自由端。

61.如图7所示,封堵塞210呈柱状,第一封堵盘220和第二封堵盘230呈盘状。第一封堵盘220与封堵塞210通过第一腰部260相连,第二封堵盘230与封堵塞210通过第二腰部270相连。

62.通过在封堵塞210的两端分别增加第一封堵盘220和第二封堵盘230,一方面,柱状的封堵塞210与盘状的第一封堵盘220和第二封堵盘230的结合保证了与病灶部位(如血管

壁)的接触面积。另一方面,封堵塞210与第一封堵盘220和第二封堵盘230均通过径向尺寸较小的第一腰部260和第二腰部270相连,使得第一封堵盘220与封堵塞210之间及封堵塞210与第二封堵盘230之间的角度能够调节,有利于可吸收血管塞200适应不同形态的病灶部位,以适应不同的个体。

63.与螺旋线圈30不同的是,螺旋线圈40不是圆柱结构,螺旋线圈40的形状与封堵框架20的形状相适配。

64.请参阅图8,螺旋线圈40包括依次连接的第一分段410、第二分段420、第三分段430、第四分段440和第五分段450。第一分段410位于第一封堵盘220中,第二分段420位于第一腰部260中,第三分段430位于封堵塞210中,第四分段440位于第二腰部270中,第五分段450位于第二封堵盘230中。螺旋线圈40沿轴向从封堵框架20的近端延伸至远端,以支撑整个封堵框架20,使封堵框架20各个部位释放良好,且提高径向支撑力。

65.请参阅图9,在另一实施例中,螺旋线圈40沿轴向从封堵塞210的近端延伸至远端,螺旋线圈40并未延伸至第一封堵盘220、第二封堵盘230、第一腰部260和第二腰部270。螺旋线圈40在封堵塞210中支撑封堵塞210,亦能够提高可吸收血管塞200的径向支撑力,从而提高可吸收血管塞200抵抗血流的性能。并且,螺旋线圈40拉伸后的长度较短,即螺旋线圈40的用量较少,有利于减少生物体的代谢负担,降低炎症反应。

66.请继续参阅图9,第一封头240上开设有第一通孔241,第二封头250上开设有第二通孔251及收容部252,第一通孔241和第二通孔251相对,收容部252位于第二通孔251的一侧。封堵框架20具有内腔,第一通孔241、封堵框架20的内腔和第二通孔251连通形成一路径。收容部252为凹槽或通孔。第二通孔252的沿轴向的中心轴线和收容部252的沿轴向的中心轴线不在同一直线上。

67.请参阅图10,使用包括推送件300和调节件400的输送器植入该可吸收血管塞200。推送件300为中空的管状结构。请一并参阅图11,调节件400包括直伸段401及与直伸段401连接的弯折段402。在自然状态下,弯折段402相对直伸段401弯折。

68.植入过程中,输送器的推送件300沿着上述路径进入封堵框架20中,且推动件300的远端与第二封头250抵持,以将可吸收血管塞200撑直,使可吸收血管塞200呈轴向拉伸状态。调节件400在推送件300的内腔中轴向延伸至第二封头250的第二通孔251,且调节件400的弯折段402从第二通孔251中伸出至封堵框架20的外部,且弯折段402的远离直伸段401的一端伸入第二封头250的收容部252中,使得弯折段402与直伸段401的连接部位与第二封头250的能够发生钩挂,如图10所示。当将可吸收血管塞200输送至目标部位后,使推送件300沿轴向向近端移动至推送件300从封堵框架20中撤出。在保持弯折段402与直伸段401的连接部位与第二封头250的发生钩挂的状态下或者使弯折段402的自由端端面与第二封堵250抵持的状态下,使调节件400沿轴向向近端轴向移动,从而压缩封堵框架20,使得第一封堵盘220和第二封堵盘230成功恢复自然状态或恢复接近自然状态的状态,实现良好封堵。

69.该实施例的可吸收血管塞200仅在封堵塞210中设置有螺旋线圈40,螺旋线圈40能够提高封堵塞210的径向支撑性能,且能够辅助封堵塞210的成型,使封堵塞210的释放形态良好,有利于提高封堵效果。同时,通过在封堵塞210的两侧分别设置第一封堵盘210和第二封堵盘220,进一步提高了可吸收血管塞200与血管壁的抵接面积,从而提高了可吸收血管塞200抵抗血流冲击的性能。进一步地,由于第一封堵盘220、封堵塞210和第二封堵盘230依

次沿轴向排列,即便发生这三者中的任一个释放不良的情况,只有其中一个释放良好,即能使可吸收血管塞200具有较好的即时封堵效果。

70.通过在第一封头240中设置第一通孔241,在第二封头250中设置第二通孔251和收容部252,使得可吸收血管塞200能够与具有弯折段402的调节件400配合,以促进第一封堵盘220和第二封堵盘230良好成型。在调节件400向近端移动以轴向压缩可吸收血管塞200的过程中,由于螺旋线圈40呈螺旋状,相比使用双层网管编织形成封堵塞210或者在封堵塞210增加沿周向分布的环形支撑件的方式,螺旋线圈40对可吸收血管塞200的轴向压缩的抵抗力较弱,方便操作,使得不与调节件400直接接触的第一封堵盘220的成型良好。

71.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

72.以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。