本实用新型涉及医疗用具加工设备技术领域,具体地说,是涉及一种油墨循环装置及设置有该油墨循环装置的针筒印刷机。

背景技术:

注射器作为常规医疗器械,其有着广泛的用途,现有注射器的针筒上的刻度普遍是采用油墨印刷而成,使得针筒的注塑成型更加简单、方便。针筒上刻度的印刷由针筒印刷机处理,

现有针筒印刷机的印刷系统主要包括印刷辊、驱动机构、储墨槽和油墨泵,其中,印刷辊上设置有刻度凹槽,且印刷辊的轴线呈竖直设置,驱动机构用于驱动印刷辊转动,使得当针筒印刷机的传送系统将针筒移动至印刷辊处时,印刷辊上的刻度凹槽能够刚好与针筒的外表面邻接,从而将刻度凹槽内的油墨印刷到针筒上,油墨泵用于将储墨槽内的油墨抽送至印刷辊处,对完成印刷作业的刻度凹槽进行油墨补充。然而,现有针筒印刷机存在的缺点是:

第一,储墨槽既要存储油墨,又要对油墨泵泵送的油墨进行回收,因此储墨槽的敞口必需足够大,且储墨槽的敞口不能进行封闭;而由于油墨泵对储墨槽内油墨的循环抽取方式为底端抽取,导致储墨槽内的底层油墨流动速度快,但表层油墨流动缓慢甚至凝滞不动,且因为储墨槽的敞口面积远大于印刷辊的横截面积,使得即便有油墨从印刷辊上滴落至储墨槽内的表层油墨上,也难以提高表层油墨的运动速度;再者,油墨自身又具有易凝结性,且表层油墨会长时间接触空气,使得表层油墨极易出现凝结并形成墨皮,加速油墨损耗,造成油墨浪费,此外,当墨皮沉降到储墨槽底部后,容易被抽入油墨泵,使得墨皮堵塞油墨泵,或墨皮被油墨泵排送至印刷辊上,造成印刷后的针筒报废。

第二,油墨的添加是直接向储墨槽注入油墨,而储墨槽又临近针筒设置,导致在添加油墨的过程中油墨容易飞溅到针筒上,造成针筒报废。

技术实现要素:

为了解决上述问题,本实用新型的主要目的是提供一种防止油墨凝结,且避免添加油墨时造成工件被污染的油墨循环系统。

本实用新型的另一目的是提供一种设置有上述油墨循环系统的针筒印刷机。

为了解决上述为问题,本实用新型的主要目的是提供一种油墨循环装置,包括油墨泵,其中,还包括回收槽和储墨单元,回收槽的底部设置有回墨口,油墨泵的排放口连接有供墨管,供墨管的出口位于回收槽的第一敞口的正上方,储墨单元包括储墨容器和盖体,储墨容器具有储墨腔,储墨容器的底部设置有第一出墨口,第一出墨口与油墨泵的吸入口之间通过第一连接管连通,盖体盖合在储墨容器的第二敞口上,储墨容器的侧壁上或盖体上设置第一进墨口,回墨口与第一进墨口之间通过第二连接管连通,在竖直方向上,回墨口位于第一进墨口的上方。

由上可见,回收槽用于对油墨泵泵送的油墨进行回收,并通过回墨口与第一进墨口的相对位置以及第二连接管使回收的油墨自动回流至储墨容器内,而油墨泵则将储墨容器内的油墨泵送至回收槽上方的印刷辊上,以实现油墨的循环流动;此外,由于油墨从印刷辊上滴落后会在重力作用下立即自动回流至储墨容器内,避免了油墨长期凝滞不动以及长期与空气进行接触,从而降低油墨凝结、被风干的几率。储墨单元的设置既起到存储油墨并防止油墨长期与空气接触的作用,又避免油墨的添加在临近针筒印刷加工位置处进行,以防止添加的油墨飞溅到针筒上造成针筒报废;再者,由于储墨单元无需直接回收从印刷辊上滴落的油墨,因此,储墨腔的横截面积无需设置过大,且在当被回收的油墨从第一进墨口落入储墨腔时,被回收的油墨能够在滴落至储墨腔内的表层油墨上时使表层油墨进行大范围起伏波动,以增加表层油墨的流动速度。

一个优选的方案是,油墨循环装置还包括供墨头,供墨头具有第二进墨口和第二出墨口,第二进墨口与供墨管的出口对接,供墨头上设置有弧形凹面,在竖直方向上,第二出墨口位于弧形凹面的上方。

由上可见,弧形凹面用于容纳部分印刷辊,使得当印刷辊上的刻度凹槽转动至弧形凹面处时,由第二出墨口流出的油墨能够通过弧面凹面可靠地流入印刷辊的刻度凹槽内,使得刻度凹槽内填充满油墨,进而保证针筒能够被均匀、可靠的印上刻度。

进一步的方案是,回收槽具有回收腔;回收腔的底部具有水平壁和导向壁,回墨口成型于水平壁上,导向壁倾斜于水平壁,在竖直方向上,水平壁位于导向壁的低处,供墨头位于导向壁的正上方,或回收腔的底部呈倒锥形设置,回墨口设置在该倒锥形底部的顶点处。

由上可见,通过对回收腔的底部结构设计,使得当油墨自供墨头滴落至回收槽内后,能够顺着回收腔的底部并在重力作用下自动流入第二连接管,进而被回收至储墨容器内。

更进一步的方案是,回收槽在第一敞口处设置有刮板,刮板与弧形凹面之间形成容纳位。

由上可见,容纳位用于容纳、支撑和定位印刷辊,同时,刮板的设置能够配合印刷辊的转动将印刷辊底部的油墨从印刷辊上刮落,以对印刷辊上多余的油墨进行回收,并防止印刷辊底部的油墨被飞甩处回收槽外,保证了印刷辊周边环境的整洁。

另一个优选的方案是,盖体上设置有搅拌棒,搅拌棒的一部分伸入储墨腔内,搅拌棒可沿自身的轴向相对盖体滑动,且搅拌棒可绕自身与盖体的连接处转动。

由上可见,上述设计使得操作人员能够适时通过搅拌棒对储墨容器内的油墨进行搅拌,以进一步防止储墨腔内的表层油墨凝结。

进一步的方案是,盖体上还设置有呈喇叭状的刮片,刮片位于储墨腔内,刮片直径大的一端与盖体连接,搅拌棒贯穿刮片,且刮片直径小的一端与搅拌棒邻接。

由上可见,当操作人员沿搅拌棒的轴向抽拉搅拌棒时,刮片能够尽可能地将搅拌棒上粘涂的油墨刮落至储墨腔内,以减轻或消除搅拌棒上粘涂的油墨对储墨单元的周边环境造成污染。

另一个优选的方案是,油墨循环装置还包括搅拌单元,搅拌单元包括螺旋桨和驱动机构,螺旋桨绕自身的轴线可转动地设置在储墨腔内,驱动机构驱动螺旋桨转动。

由上可见,通过设置搅拌单元,使得搅拌单元能够实时或定时对储墨腔内的油墨进行搅拌,以加快油墨的整体流动速度,防止储墨腔内表层油墨出现凝结。

进一步的方案是,储墨容器由透明材料制成。

由上可见,采用透明材料制作储墨容器,使得操作人员能够实时了解储墨容器内油墨的储量,以便于操作人员及时向储墨容器内添加油墨。

为了实现本实用新型的另一目的,本实用新型提供一种针筒印刷机,其中,包括上述的油墨循环装置。

由上可见,设置有上述油墨循环装置的针筒印刷机能够增加油墨的流动性,防止油墨凝结,并避免添加油墨时造成工件被污染,

进一步的方案是,针筒印刷机还包括机架和防尘罩,油墨循环装置安装在机架上,防尘罩罩合在机架的安装面上,回收槽、供墨管的一部分位于防尘罩内,储墨单元位于防尘罩外。

由上可见,防尘罩的设置能够避免针筒印刷加工时,外界粉尘污染针筒和/或油墨,而将储墨单元设置于防尘罩外,使得在添加油墨时,无需打开防尘罩,进而进一步降低针筒和/或油墨受污染的风险,且能够进一步防止添加油墨时,油墨飞溅到针筒上。

附图说明

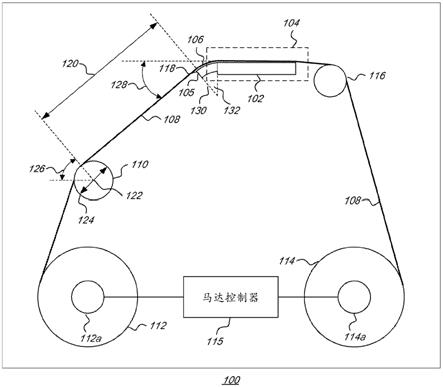

图1是本实用新型针筒印刷机第一实施例的第一省略部分组件后的结构示意图。

图2是本实用新型针筒印刷机第一实施例的油墨循环装置的结构图。

图3是本实用新型针筒印刷机第一实施例的第二省略部分组件后的结构图。

图4是本实用新型针筒印刷机第一实施例的储墨单元的分解图。

图5是本实用新型针筒印刷机第一实施例的供墨头的结构图。

图6是本实用新型针筒印刷机第一实施例的供墨头的剖视图。

图7是本实用新型针筒印刷机第二实施例的供墨单元的剖视图。

以下结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

具体实施方式

针筒印刷机第一实施例:

参照图1,针筒印刷机100包括机架1、防尘罩2、油墨循环装置3、传送装置4和印刷装置5。机架1具有安装面11,防尘罩2罩合在安装面11上,使防尘罩2与安装面11之间围成一个防尘室,以避免外界粉尘进入防尘室内对针筒、油墨造成污染,并防止外界粉尘由于附着在针筒的外壁上或混杂在油墨内而对针筒的印刷质量造成影响。

结合图2和图3,油墨循环装置3包括回收槽31、储墨单元32、油墨泵33和供墨头34。其中,回收槽31和供墨头34均位于除尘室内,储墨单元32则位于除尘室外。传送装置4和印刷装置5均设置在防尘室内,且印刷装置5和传送装置4均安装在安装面11上。印刷装置5包括印刷辊51、第一驱动单元和刮刀,传送装置4用于将针筒移送至印刷辊51处进行刻度印刷。

印刷辊51的轴向垂直于机架1的安装面11,即在本实施例中,印刷辊51的轴线平行于竖直方向。印刷辊51绕自身的轴线可转动地安装在机架1上,印刷辊51上设置多个刻度凹槽,第一驱动单元用于驱动印刷辊51转动,使得印刷辊51上的刻度凹槽在供墨头34和传送装置4上的针筒之间进行位置切换,以当刻度凹槽位于供墨头34处时将油墨存储在自身、当刻度凹槽位于传送装置4上的针筒处时配合自身的结构将存储在自身内的油墨印在针筒上,以完成对针筒上刻度的印刷加工。当然,优选可传送装置4和印刷辊51之间增加一个具有一定弹性的移印辊(如硅胶辊),以降低印刷辊51的磨损速度;因为,印刷辊51是钢制的具有较高精度(刻度有精度要求)的部件,且传送装置4所用的传送辊较大,故一般不会直接使印刷辊51对针筒进行刻度印刷,而是通过在传送装置4和印刷辊51之间设置移印辊进行移印,使得转印辊对印刷辊51进行保护,并起到过渡作用。

沿印刷辊51的转动方向,刮刀位于供墨头34的下游端且刮刀位于传送装置4的上游端,刮刀用于刮除印刷辊51上多余的油墨,使印刷辊51的刻度凹槽内的油墨储量保持在一个合适状态,以保证针筒上印出的刻度涂层能够清晰且涂层厚度适中。

回收槽31用于对印刷过程中多余的油墨进行回收,回收槽31具有回收腔311,回收腔311用于回收印刷装置5的印刷辊51上滴落的油墨以及回收供墨头34上滴落的油墨,回收槽31的底部设置有回墨口312,回墨口312与回收腔311连通,其中,回墨口312通过第二连接管36与储墨单元32连通,以使被回收的油墨通过第二连接管36回流至储墨单元32内。优选地,在本实施例中,储墨腔的底部具有水平壁3111和导向壁3112,回墨口312成型于水平壁3111上,导向壁3112倾斜于水平壁3111设置,且在出墨口的轴向上,水平壁3111位于导向壁3112的低处,使得导向壁3112能够将滴落至回收腔311内的油墨引流至水平壁3111上的回墨口312处。当然,在其他实施例中,也可将储墨腔的底部设置成倒锥形,并将回墨口312设置在该倒锥形底部的顶点处,使得滴落至回收腔311内的油墨能够在重力作用下通过倒锥形顶部回流至回墨口312处。

结合图4,储墨单元32包括储墨容器321和盖体322。储墨容器321具有储墨腔,储墨腔用于存放油墨。储墨容器321的底部设置有第一出墨口3211,第一出墨口3211与储墨腔连通,且第一出墨口3211通过第一连接管35与油墨泵33的吸入口连通,而油墨泵33的排放口通过供墨管331与供墨头34连通,使得油墨泵33能够通过第一连接管35和供墨管331将储墨容器321内的油墨抽送至供墨头34处。此外,在本实施例中,储墨容器321的侧壁在靠近储墨腔的第二敞口处设置有第一进墨口3212,第一进墨口3212与第二连接管36对接,实现第一进墨口3212与回收槽31的出墨口连通。其中,在竖直方向上,回墨口312位于第一进墨口3212的上方,使得回收槽31内的油墨能够通过第二连接管36回流至储墨容器321的储墨腔内。优选地,储墨容器321可采用透明材料进行制作,以使操作人员能够实时了解储墨容器321内油墨的储量,便于操作人员及时向储墨容器321内添加油墨。

盖体322可拆卸地安装在储墨容器321上,如在本实施例中,盖体322与储墨容器321过盈配合。当盖体322安装在储墨容器321上时,盖体322盖合在储墨腔的第二敞口上以对储墨腔进行封闭,进而避免储墨腔内的油墨长期暴露在外界,以大幅度减缓储墨腔内的表层油墨凝固速度。需要说明的是,在其他实施例中,第一进墨口3212还可被设置在盖体322上。

结合图5和图6,供墨头34位于回收槽31的第一敞口的正上方,且供墨头34位于所述导向壁3112的正上方,使得当油墨自供墨头34上滴落至回收槽31内后,油墨能够顺着回收腔311的底部并在重力作用下自动流入第二连接管36,进而被回收至储墨容器321内。供墨头34具有第二出墨口341和第二进墨口342,第二出墨口341与第二进墨口342连通,且第二进墨口342与供墨管331的出口对接,使得油墨泵33抽取的储墨容器321内的油墨能够经由第二出墨口341排出。优选地,供墨头34上设置有弧形凹面343,且弧形凹面343的轴线平行于印刷辊51的轴线。在竖直方向上,第二出墨口341位于弧形凹面343的上方。弧形凹面343用于容纳部分印刷辊51,使得当印刷辊51上的刻度凹槽转动至弧形凹面343处时,由第二出墨口341流出的油墨能够通过弧面凹面可靠地流入印刷辊51的刻度凹槽内,并使刻度凹槽内填充满油墨,进而保证针筒能够被均匀、可靠的印上刻度。

此外,如图3所示,回收槽31的第一敞口处设置有刮板313,刮板313与弧形凹面343之间形成容纳位。容纳位用于容纳、支撑和定位印刷辊51,同时,刮板313的设置能够配合印刷辊51的转动将印刷辊51底部的油墨从印刷辊51上刮落,以对印刷辊51上多余的油墨进行回收,并防止印刷辊51底部的油墨被飞甩处回收槽31外,保证了印刷辊51周边环境的整洁。

综上可见,当回收槽对油墨进行回收后,油墨能够通过回墨口与第一进墨口的相对位置以及第二连接管自动回流至储墨容器内,而油墨泵则用于将储墨容器内的油墨泵送至回收槽上方的印刷辊上,以实现油墨的循环流动;此外,由于油墨从印刷辊上滴落后会在重力作用下立即自动回流至储墨容器内,避免了油墨长期凝滞不动以及长期与空气进行接触,从而降低油墨凝结、被风干的几率。储墨单元的设置则既能够起到存储油墨并防止油墨长期与空气接触的作用,又能够避免油墨的添加在临近针筒印刷加工位置处进行,以防止添加的油墨飞溅到针筒上造成针筒报废;再者,由于储墨单元无需直接回收从印刷辊上滴落的油墨,因此,储墨腔的横截面积无需设置过大,且在当被回收的油墨从第一进墨口落入储墨腔时,被回收的油墨能够在滴落至储墨腔内的表层油墨上时使表层油墨进行大范围起伏波动,以增加表层油墨的流动速度。

针筒印刷机第二实施例:

参照图7,本实施例与针筒印刷机第一实施例的不同之处在于:

在本实施例中,储墨单元6的盖体62与储墨容器61螺纹连接。此外,盖体62上设置有搅拌棒63,搅拌棒63的一部分伸入储墨容器61的储墨腔611内,且搅拌棒63活动安装于盖体62上。具体地,搅拌棒63可沿自身的轴向相对盖体62滑动并贯穿盖体62,且搅拌棒63可以自身与盖体62的邻接处作为铰接支点相对盖体62进行转动。在盖体62上设置搅拌棒63使得操作人员能够适时通过搅拌棒63对储墨容器61你的油墨进行搅拌,以进一步防止储墨腔611内的表层油墨凝结。

优选地,盖体62上设置有刮片621,刮片621呈喇叭状设置,且当盖体62盖合在储墨腔611的第二敞口上时,刮片621位于储墨腔611内。其中,刮片621直径大的一端与盖体62固定连接,搅拌棒63贯穿刮片621,且刮片621直径小的一端与搅拌棒63邻接,即刮片621套装在搅拌棒63上。刮片621的设置使得当操作人员沿搅拌棒63的轴向抽拉搅拌棒63时,刮片621直径小的一端能够尽可能地将搅拌棒63上粘涂的油墨刮落至储墨腔611内,以减轻或消除搅拌棒63上粘涂的油墨对储墨单元6周边环境造成污染。更进一步的,搅拌棒63上设置有挡片631,挡片631位于储墨腔611外,挡板用于对搅拌棒63的滑动进行限位,以防止搅拌棒63从储墨容器61的第一出墨口612掉入第一连接管内。

针筒印刷机第三实施例:

本实施例与针筒印刷机第一实施例的不同之处在于:

在本实施例中,油墨循环装置还包括搅拌单元,搅拌单元包括螺旋桨和驱动机构,其中,螺旋桨可安装在储墨容器或盖体上,螺旋桨位于储墨腔内,且螺旋桨可绕自身的轴线相对储墨单元转动。驱动机构优选采用电机,电机的电机轴与螺旋桨连接,以驱动螺旋桨转动。通过设置搅拌单元,使得搅拌单元能够实时或定时对储墨腔内的油墨进行搅拌,以加快储墨腔内油墨的整体流动速度,防止储墨腔内的表层油墨出现凝结。

最后需要强调的是,以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种变化和更改,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。