[0001]

本实用新型涉及蒸汽发生器技术领域,特别指一种单管多腔汽化发热煲。

背景技术:

[0002]

蒸汽是一种通过对水进行加热,使其汽化后作为加热源用于加热,或作为驱动源用于动力传输的方式,具有无直接接触、无污染、无残留等优点,自工业革命开始已经广泛应用于各种工业生产以及生活中。发热煲是蒸汽加热产品中的其中一种,主要应用于蒸锅、熨斗等家电产品中。这些蒸汽类电器中所使用的发热煲体积较大,主要包括汽化腔和发热管,汽化腔连通供水管路和排气管路,发热管设置在汽化腔内用于加热使水汽化。

[0003]

如cn209443264u公开的蒸汽锅炉及具有其的喷头和熨烫机,包括汽化腔板、腔盖和底板,在所述汽化腔板内设有电热管,所述汽化腔板设置在所述腔盖和底板之间,在所述汽化腔板和腔盖之间形成第一腔室,在所述汽化腔板和底板之间形成第二腔室,所述第一腔室位于第二腔室的上方且与第二腔室连通。现有的这些发热煲长度一般都在85mm以上,所使用发热管总长195.5mm,重量在110-140g,汽化腔仅有一层化汽室,发热煲的体积大、功率低、重量偏重。

[0004]

因此,现有技术还有待于改进和发展。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构合理、可配置更长的发热体、更长的汽化腔、汽化效率高的单管多腔汽化发热煲。

[0006]

为了达到上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

[0007]

本实用新型所述的一种单管多腔汽化发热煲,包括发热组件、发热煲盖和通路控件,所述发热组件内设有插设有发热体,发热组件上设有依次连通的进水口、汽化腔和出气口,汽化腔内设有通路控件,发热组件的一侧设有发热煲盖;所述发热组件上设有依次连通进水口、汽化腔和出气口,汽化腔内设有通路控件,所述通路控件将汽化腔有效分隔后,使发热组件内的水汽通路得到延长,从而使发热体获得更高的加热汽化效率。

[0008]

根据以上方案,所述发热体为管状结构且发热体弯折成多层的立体结构,弯折后的管状发热体更长从而与发热组件的接触面积更大,立体结构布局的发热体在获得更大接触长度的情况下缩短发热组件的整体长度。

[0009]

根据以上方案,所述发热体包括若干发热管,若干发热管相互间隔地呈矩形阵列分布在发热组件上,所述矩形阵列分布的发热管构成上层发热管、下层发热管,从而对汽化腔内的水汽通路形成整体控制,保证发热体做功的均匀性,可以有效提高汽化腔内的水汽化效率。

[0010]

根据以上方案,所述通路控件包括分隔层和隔断板,分隔层和隔断板上下间隔地设置在汽化腔内;所述分隔层上方的汽化腔构成第三汽化室,第三汽化室与出气口连通;所述隔断板与分隔层之间的汽化腔空间构成第二汽化室,隔断板下方的汽化腔构成第一汽化

室,第一汽化室与进水口连通;所述分隔层和隔断板从竖直平面上对汽化腔构成空间划分,使汽化腔形成“s”形依次连通的第一汽化室、第二汽化室和第三汽化室,从而延长了水汽在汽化腔内的流动路径,提高发热体对水汽的加热时间保障蒸汽发生率。

[0011]

根据以上方案,所述分隔层的一端设有第一通道孔,第一通道孔分别连通第三汽化室和第二汽化室;所述隔断板的另一端设有第二通道孔,第二通道孔分别连通第二汽化室和第一汽化室;所述第一通道孔和第二通道孔构成第一汽化室、第二汽化室和第三汽化室之间的连接通道,从而使s形分布的第一汽化室、第二汽化室和第三汽化室实构成首尾连通,保证了汽化腔内的水汽流动路径最大化。

[0012]

根据以上方案,所述隔断板与发热组件的内壁之间设有若干隔断栅格,若干隔断栅格均沿前后方向设置,且若干隔断栅格相互间隔地与隔断板固定连接,若干隔断栅格将第一汽化室分隔成“s”形通路;所述隔断栅格在隔断板上错位设置,从而若干隔断栅格将第一汽化室分隔成“s”形通路,进一步延长从进水口进入的水在发热组件上的流动路径,保证足够的加热时间以提高汽化效率。

[0013]

根据以上方案,所述发热组件的一端为开口设置,发热煲盖封装固定在发热组件的开口端上;所述发热组件和分隔层采用一体成型结构,其开口端用于装配隔断板、发热体或发热管,所述发热煲盖将发热组件内的汽化腔构成完整的封闭结构,进而通过分隔层和隔断板实现第一汽化室、第二汽化室和第三汽化室的空间划分,有效延长汽化腔内的水汽流动路径,保证发热体的功率增加可以提高蒸汽的发生量。

[0014]

本实用新型的一种单管多腔汽化发热煲,可以使用更长的发热体,使发热体负载能力提升;发热体采用立体结构,可缩减发热煲的长度,通过汽化腔的合理布局延长水汽流动路径,提高蒸汽发生效率和能力。

附图说明

[0015]

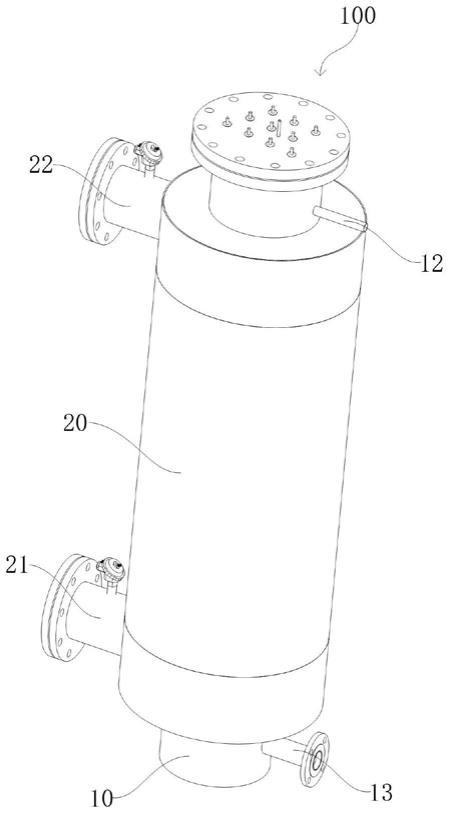

图1是本实用新型的分解结构示意图;

[0016]

图2是本实用新型的整体结构示意图;

[0017]

图3是本实用新型的剖面结构示意图。

[0018]

图中:

[0019]

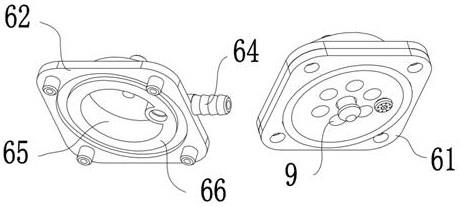

1、发热组件;2、发热体;3、隔断板;11、进水口;12、出气口;13、分隔层;14、第三汽化室;15、第二汽化室;16、第一汽化室;17、第一通道孔;18、发热煲盖;21、发热管;31、第二通道孔;32、隔断栅格。

具体实施方式

[0020]

下面结合附图与实施例对本实用新型的技术方案进行说明。

[0021]

如图1-3所示,本实用新型所述的一种单管多腔汽化发热煲,包括发热组件1、发热煲盖18和通路控件,所述发热组件1内设有插设有发热体2,发热组件1上设有依次连通的进水口11、汽化腔和出气口12,汽化腔内设有通路控件,发热组件1的一侧设有发热煲盖18;所述发热组件1上设有依次连通进水口11、汽化腔和出气口12,汽化腔内设有通路控件,所述通路控件将汽化腔有效分隔后,使发热组件1内的水汽通路得到延长,从而使发热体2获得更高的加热汽化效率。

[0022]

所述发热体2为管状结构且发热体2弯折成多层的立体结构,弯折后的管状发热体2更长从而与发热组件1的接触面积更大,立体结构布局的发热体2在获得更大接触长度的情况下缩短发热组件1的整体长度。

[0023]

所述发热体2包括若干发热管21,若干发热管21相互间隔地呈矩形阵列分布在发热组件1上,所述矩形阵列分布的发热管21构成上层发热管21、下层发热管21,从而对汽化腔内的水汽通路形成整体控制,保证发热体2做功的均匀性,可以有效提高汽化腔内的水汽化效率。

[0024]

所述通路控件包括分隔层13和隔断板3,分隔层13和隔断板3上下间隔地设置在汽化腔内;所述分隔层13上方的汽化腔构成第三汽化室14,第三汽化室14与出气口12连通;所述隔断板3与分隔层13之间的汽化腔空间构成第二汽化室15,隔断板3下方的汽化腔构成第一汽化室16,第一汽化室16与进水口11连通;所述分隔层13和隔断板3从竖直平面上对汽化腔构成空间划分,使汽化腔形成“s”形依次连通的第一汽化室16、第二汽化室15和第三汽化室14,从而延长了水汽在汽化腔内的流动路径,提高发热体2对水汽的加热时间保障蒸汽发生率。

[0025]

所述分隔层13的一端设有第一通道孔17,第一通道孔17分别连通第三汽化室14和第二汽化室15;所述隔断板3的另一端设有第二通道孔31,第二通道孔31分别连通第二汽化室15和第一汽化室16;所述第一通道孔17和第二通道孔31构成第一汽化室16、第二汽化室15和第三汽化室14之间的连接通道,从而使s形分布的第一汽化室16、第二汽化室15和第三汽化室14实构成首尾连通,保证了汽化腔内的水汽流动路径最大化。

[0026]

所述隔断板3与发热组件1的内壁之间设有若干隔断栅格32,若干隔断栅格32均沿前后方向设置,且若干隔断栅格32相互间隔地与隔断板3固定连接,若干隔断栅格32将第一汽化室16分隔成“s”形通路;所述隔断栅格32在隔断板3上错位设置,从而若干隔断栅格32将第一汽化室16分隔成“s”形通路,进一步延长从进水口11进入的水在发热组件1上的流动路径,保证足够的加热时间以提高汽化效率。

[0027]

所述发热组件1的一端为开口设置,发热煲盖18封装固定在发热组件1的开口端上;所述发热组件1和分隔层13采用一体成型结构,其开口端用于装配隔断板3、发热体2或发热管21,所述发热煲盖18将发热组件1内的汽化腔构成完整的封闭结构,进而通过分隔层13和隔断板3实现第一汽化室16、第二汽化室15和第三汽化室14的空间划分,有效延长汽化腔内的水汽流动路径,保证发热体2的功率增加可以提高蒸汽的发生量。

[0028]

以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。