1.本发明涉及一种推拉式螺线管,更详细而言,涉及一种不具备对插棒施加与吸引方向相反的方向的力而使之恢复至原始位置的复位弹簧等复位机构的推拉式螺线管。

背景技术:

2.例如专利文献1、2中记载有推拉式螺线管。关于推拉式螺线管,若对线圈通电,则处于与外壳的一个端面分离的初始位置(返回位置)处的插棒由磁力吸引到配置于外壳内的固定铁芯那一侧,由此被拉入到拉入位置。与插棒同轴地连结的轴从相反侧的外壳端面推出。例如,利用轴对操作对象物进行推出操作等。若通过断开通电而对滑动到拉入位置的插棒解除吸引,则因不具备复位弹簧等复位机构而在该位置处恢复为能够自由滑动的自由状态。

3.在操作对象物是具有弹簧刚性的部件等的情况下,操作对象物那一侧会在将轴推回的方向上对自由状态的轴施加加速载荷而将轴以及插棒向初始位置(返回位置)侧推回。此时,插棒有时因惯性力而被过度地推动到超过原来的初始位置(返回位置)的位置(过度复位)。另外,在插棒保持为在轴向上施加有重力的姿势的情况下,从操作对象物施加的载荷所引起的惯性力中会增加轴与插棒的重量,所以,有时也会导致轴以及插棒从外壳脱落。

4.若插棒被推回并超过初始位置(返回位置)而相对于固定铁芯那一侧以设定距离以上的距离分离,则在再次对线圈通电而吸引插棒时会产生如下弊端等:吸引力降低,不产生吸引力,因吸引导致插棒的行程变大而与操作对象物冲击性地接触。其结果,难以进行稳定的反复操作。

5.另一方面,已知具备复位弹簧而作为插棒的复位机构的推拉式螺线管。例如,在外壳端面、与从该外壳端面突出的插棒的前端之间配置有作为复位弹簧的压缩螺旋弹簧。在该情况下,若复位弹簧的两端未分别与插棒侧以及外壳侧连结,则无法将插棒以良好的精度定位于返回位置以及吸引位置,由此会产生吸引力降低、与对象物冲击性地接触等弊端。另外,若安装复位弹簧,则相应地螺线管的轴长会增大,插棒的行程与复位弹簧的密接长度相应地缩短。

6.现有技术文献

7.专利文献

8.专利文献1:日本实开平2-98607号公报

9.专利文献2:日本特开昭63-273306号公报

技术实现要素:

10.鉴于上述情形,本发明的目的是提供一种具备如下简单机构的推拉式螺线管:能够抑制吸引时的插棒相对于操作对象物的冲击性接触、由此引起的振动、噪音,并能够防止吸引解除后的插棒的过度恢复、脱落。

11.本发明的推拉式螺线管的特征在于,具备

12.外壳;

13.基座,其固定于外壳,且由磁性材料构成;

14.插棒,其从外壳的轴向的一个外壳端面以能够沿轴向滑动的状态突出,且由磁性材料构成;

15.线圈,其产生用于使插棒从离开外壳端面的返回位置向接近外壳端面的拉入方向沿轴向滑动的磁吸引力;以及

16.引导部件,其安装于外壳,

17.引导部件具备:伴随着规定的摩擦力而在轴向上对插棒进行引导的摩擦引导面。

18.在本发明的推拉式螺线管中,当插棒在轴向上滑动时,该插棒沿着引导部件的摩擦引导面滑动。向与滑动方向相反的方向对沿着摩擦引导面滑动的插棒作用有规定的摩擦力。通过断开通电而解除吸引的插棒不会形成为在轴向上滑动自如的自由状态,轴向的滑动受到摩擦力的约束。通过将摩擦力预先设定为适当的大小,能够防止因从外部施加的力而引起的插棒的过度恢复、从外壳的脱落,能够防止或降低吸引时的插棒相对于操作对象物的冲击性接触、由此引起的振动、噪音。

19.作为引导部件,可以使用将从外壳端面突出的插棒同轴地包围的筒状部件。在该情况下,将筒状部件的内周面用作摩擦引导面即可。在插棒形成有沿着筒状部件的内周面在轴向上滑动的外周面即可。通过形成为将筒状部件固定于外壳的端部这样的简单结构,能够确保不具备插棒复位机构的推拉式螺线管中的插棒的稳定的动作。

附图说明

20.图1(a)以及图1(b)是示出应用本发明的推拉式螺线管的主要结构的说明图。

21.图2(a)以及图2(b)是示出插棒的滑动位置与作用于插棒的力的关系的曲线图。

22.图3(a1)~图3(a4)是示出轴向的截面形状形成为不同的4种圆筒形状的引导部件的说明图,图3(b)是示出使用各形状的引导部件的情况下的插棒的滑动位置与摩擦力的关系的曲线图。

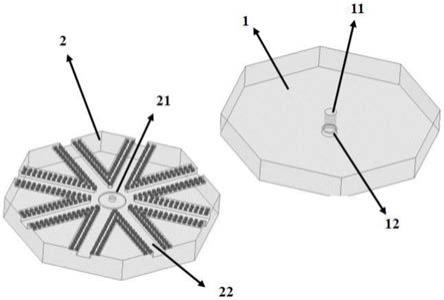

23.图4(a)~图4(e)是示出圆筒形状的引导部件的各例的说明图

具体实施方式

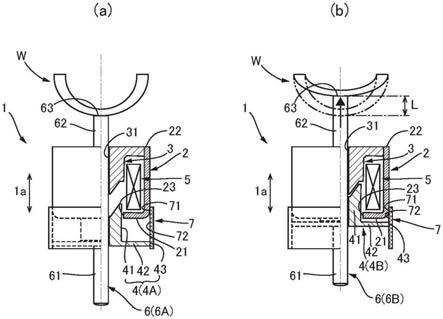

24.以下,参照附图对应用本发明的推拉式螺线管的实施方式进行说明。图1(a)、图1(b)是示出实施方式所涉及的推拉式螺线管的主要结构的说明图,作为截面而示出右半部分。推拉式螺线管1(以下,有时简称为“螺线管1”。)具备:由磁性材料构成的外壳2;由磁性材料构成的作为固定铁芯的基座3;由磁性材料构成的作为可动铁芯的插棒4;以及线圈5。由非磁性材料构成的轴6同轴地连结固定于插棒4。

25.在外壳2的内部,插棒4在轴向1a上与基座3对置。线圈5固定于外壳2的内周面,并将基座3与插棒4的对置部分同轴地包围。若对线圈5通电,则在轴向1a上对置的基座3与插棒4之间产生磁吸引力。利用磁吸引力而将插棒4从图1(a)所示的初始位置(返回位置)4a向图1(b)所示的拉入位置4b吸引,在初始位置(返回位置)4a处,插棒4从外壳2的一个外壳端面21突出,在拉入位置4b处,插棒4被拉入到外壳端面21侧。

26.与插棒4一体地滑动的轴6的一个轴端部61从插棒4的顶端面沿轴向1a突出。轴6以

滑动自如的状态将基座3的中心轴孔31贯通而延伸。轴6的另一个轴端部62从基座3的中心轴孔31通过并从外壳2的另一个外壳端面22向外侧突出。

27.在插棒4处于初始位置(返回位置)4a的状态下,轴6处于其轴端部62被拉入到外壳端面22侧的后退位置6a。若插棒4被吸引到拉入位置4b,则轴6也朝同一方向滑动,从而轴6向使得轴端部62从外壳端面22推出的推出位置6b滑动。例如,通过轴6的推出动作,与轴端部62的顶端即轴操作端63接触的操作对象物w沿轴向1a被推出规定距离。本例的操作对象物w在轴向1a上具有规定的弹簧刚性。

28.从外壳2的外壳端面21突出的插棒4具备:小径的圆筒部41,其以滑动自如的状态将外壳端面21的圆形开口部23贯通而延伸;以及大径的圆盘状的插棒头部42,其形成于向外壳外突出的圆筒部41的顶端。插棒头部42的外周面为恒定宽度的圆形外周面43。

29.在外壳2的外壳端面21侧安装有对插棒4的滑动进行引导的引导部件7。本例的引导部件7是由非磁性材料构成的圆筒部件。引导部件7将从外壳端面21突出的插棒4的部分同轴地包围。引导部件7的圆形内周面的一端为:同轴地粘接固定于外壳2外周面的外壳侧固定部71。圆形内周面的剩余的内周面部分为:伴随着规定的摩擦力而在轴向1a上对插棒4的圆形外周面43进行引导的摩擦引导面72。引导部件7优选由凝胶材料、弹性体材料或塑料材料形成,从而能够产生适合于实际应用的较小的摩擦力。

30.接下来,参照图1以及图2对利用螺线管1将操作对象物w推出的情况下的动作例进行说明。图2(a)、图2(b)是表示螺线管1接通时以及断开时的插棒4的滑动位置(行程)与施加于插棒4的力的关系的曲线图。

31.如图1(a)所示,螺线管1处于插棒4从外壳端面21突出的初始位置(返回位置)4a。轴6的轴操作端63在轴向1a上与具有弹簧刚性的操作对象物w接触。

32.若将螺线管1接通而对线圈5通电,则插棒4由磁力向基座3侧吸引,从而将插棒4从初始位置(返回位置)4a吸引到拉入位置4b。由此,与操作对象物w接触的轴6从后退位置6a推出到推出位置6b而将操作对象物w推出。插棒头部42的圆形外周面43沿着在安装于外壳2的引导部件7的圆形内周面形成的摩擦引导面72并伴随着恒定的摩擦阻力而在轴向1a上滑动。

33.在图2(a)中,曲线a表示基座3与插棒4之间产生的磁力的大小。随着插棒4接近基座3而磁力增大。与此相对,直线b1表示插棒4与引导部件7之间产生的摩擦力。在本例中,摩擦力与插棒4的滑动位置无关而为恒定的大小,并作用于与插棒的吸引方向相反的返回方向。在此,当轴6将操作对象物w推出时,从具有弹簧刚性的操作对象物w施加于轴6的外力如直线c所示那样与推出量相应地增加。在该情况下,插棒4的吸引方向的操作力由曲线d表示。

34.在将插棒4吸引到拉入位置4b而利用轴6将操作对象物w推出到推出位置之后,将螺线管1断开而停止对线圈5通电。其结果,插棒4被释放,利用作用于轴6的来自操作对象物w侧的外力而将插棒4从拉入位置4b向初始位置(返回位置)4a推回。如图2(b)所示,即便在该情况下,插棒4与引导部件7之间产生的摩擦力也会如直线b2所示那样为恒定值并作用于插棒的吸引方向。外力如直线c所示那样随着插棒4接近返回位置而减小。如果以在初始位置(返回位置)处而作用于相反方向的外力的值与摩擦力的值相同的方式预先设定摩擦力,则能够使插棒4在初始位置(返回位置)处停止。由此,能够防止因外力而使得插棒4被推回

到超过初始位置(返回位置)的位置的过度恢复。另外,还能够防止插棒4从外壳2露出的脱落。此外,由于能够使插棒4以良好的精度恢复到初始位置(返回位置),所以,在下次通电时能够以适当的吸引力将插棒4向拉入位置吸引。

35.本例的引导部件7是恒定厚度的圆筒部件,其圆形内周面的内径尺寸在轴向1a的各位置处恒定。由此,在插棒4的各滑动位置处产生的摩擦力恒定。形成为圆筒形状的引导部件7为了能够获得所需的摩擦力而只要设计其内径、厚度、过盈量即可。特别地,摩擦力根据圆筒形状的引导部件7的轴向截面形状而大幅地变化。

36.图3(a1)~图3(a4)示出了轴向截面形状形成为不同的4种圆筒形状的引导部件的例子。图3(b)是表示使用各形状的引导部件的情况下的插棒4的滑动位置与摩擦力的关系的曲线图。与图2的情况相同,图3(b)中的直线c表示来自外部的反作用力。

37.图3(a1)所示的圆筒形状的引导部件17与图1所示的引导部件7相同,形成为厚度在轴向上相同的截面形状,摩擦引导面17a的内径也相同。在该情况下,如图3(b)的线a1所示那样,作用于插棒4的摩擦力大致恒定。图3(a2)所示的圆筒形状的引导部件27形成为如下梯形截面形状:沿着轴向从与初始位置(返回位置)的插棒4接触的位置7a趋向与拉入位置的插棒4接触的位置7b,外径相同而内径逐渐减小。摩擦引导面27a的摩擦力如图3(b)中的线a2所示那样沿着轴向从位置7a向位置7b以直线状而增加。图3(a3)所示的圆筒形状的引导部件37形成为如下截面形状:沿着轴向从位置7a趋向位置7b而外径以及内径均逐渐增加。摩擦引导面37a的摩擦力如图3(b)中的线a3所示那样沿着轴向从位置7a趋向位置7b以较大的斜率呈直线状地增加。图3(a4)所示的圆筒形状的引导部件47形成为如下截面形状:沿着轴向从位置7a趋向位置7b而外径恒定且内径呈曲线状地逐渐减小。关于该情况下的弯曲面状的摩擦引导面47a的摩擦力,如图3(b)中的线a4所示那样,摩擦力沿着轴向从位置7a趋向位置7b呈曲线状地增加。这样,通过改变圆筒部件的截面形状而能够获得所需的摩擦力。

38.图4是表示圆筒形状的引导部件的又一例的说明图。图4(a)所示的引导部件170具备:圆筒部分171,其具有由圆形内周面构成的摩擦引导面175;以及圆环状凸缘172,其从圆筒部分171的一个开口端向半径方向的内侧呈直角折弯而形成。圆环状凸缘172的圆环状端面173是粘接固定于外壳2的外壳端面的外壳侧固定部。

39.图4(b)所示的引导部件270一体形成有圆筒体271以及圆环状凸缘273,该圆环状凸缘273在接近圆筒体271的圆形内周面的轴向的一个开口端272的位置处向半径方向的内侧突出。圆筒体271的另一个开口端274到圆环状凸缘273之间的圆形内周面为摩擦引导面275。圆环状凸缘273在轴向上位于插棒4与外壳2之间,作为用于使得插棒4恢复到初始位置(返回位置)时的剩磁的影响降低的气隙间隔件而发挥功能。面向外壳2侧的圆环状凸缘273的圆环状端面以及圆筒体的圆形内周面为粘接固定于外壳侧的外壳侧固定部276。

40.图4(c)所示的引导部件370形成为如下结构:在小径的圆筒体371同轴地一体形成有大径的圆筒体372。小径的圆筒体371的圆形内周面为摩擦引导面373。大径的圆筒体372的圆形内周面以及圆筒体之间的圆环状端面是粘接固定于外壳侧的外壳侧固定部374。

41.图4(d)所示的引导部件470形成为如下结构:在圆筒体471的端部同轴地一体形成有圆环状凸缘472。圆筒体471的圆形内周面为摩擦引导面473。圆环状凸缘472从圆筒体471向半径方向的外侧以及内侧延伸,圆环状凸缘472的圆环状端面为粘接固定于外壳的外壳

端面的外壳侧固定部474。

42.图4(e)所示的引导部件570具备:小径圆筒体571;大径圆筒体572,其同轴地一体形成于小径圆筒体571的端部;以及圆环状凸缘573,其形成于小径圆筒体571与大径圆筒体572之间。小径圆筒体571的圆形内周面为摩擦引导面574。圆环状凸缘573比小径圆筒体571的圆形内周面更向半径方向的内侧突出,并作为气隙间隔件而发挥功能。另外,大径圆筒体572的圆形内周面与圆环状凸缘573的圆环状端面为粘接固定于外壳2侧的外壳侧固定部575。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。