1.本技术涉及液态冷却介质技术领域,具体涉及一种包含聚乙二醇硫氮杂化改性体的组合物、及其用于液冷剂的用途以及浸没式液冷系统。

背景技术:

2.伴随着科技的进步,电子行业发展迅速,电子设备例如高性能计算机主机、数据中心服务器等在运行过程中会产生大量热量,从而降低运行效率,如何及时将这些热量传递和转化成为制约行业发展的因素之一。

3.目前使用的散热设备有两类,业内普遍采用的是风冷散热系统例如基于风扇的冷却系统,但因其需要大量的功率,而且驱动此类系统所需的功率成本随着服务器密度的增加而指数增加,能效比较低,耗能居高不下。传统的风冷模式均采用间接接触冷却的方式进行,其具有传热过程复杂,存在接触热阻及对流换热热阻,热阻总和大,换热效率较低,换热过程高低温热源间温差较大,需要较低的室外低温热源引导换热过程进行等多种弊端。而在大型的数据中心,仅靠风冷已经不足以满足高热流密度服务器的散热要求。

4.另一类是采用液冷散热系统。由于液体的比热容远远大于空气,单位体积可传输的热量远高于空气,散热速度也远超空气,因此能够吸收大量的热量而保持温度不会发生明显的变化,使得置于液冷系统中的器件的温度能够得到良好的控制,并且任何突发的操作都不会造成器件内部的温度发生瞬间大幅度的变化。液冷的制冷效率远高于风冷散热方式,同时液冷在噪音方面也能得到很好地控制。因此,液冷散热系统相比于传统风冷散热系统,不但具有更好的节能效果、制冷能力以及更小的噪音,还可以通过提高功率密度来减小服务器的尺寸。

5.液冷散热系统包括间接接触式液冷和直接浸没式液冷。其中,间接接触式液冷中的液冷剂(本文也称冷却液)与发热器件不直接接触,如cn101751096b披露的超级计算机表贴式蒸发冷却装置、cn102711414a中采用的液冷冷板与发热器件接触,间接带走热量的装置。这两种方案只能冷却处理cpu、gpu等具备规则散热表面的发热器件散发出来的热量,而对电路板上的其他发热器件如内存、电阻等部件无能为力,因此往往还需要与风冷结合。此外由于冷却液与发热器件不直接接触,中间存在接触热阻和传导热阻,导致换热效能低。在同等发热器件表面温度情况下,比直接液体冷却需要更低的冷却液温度。

6.直接浸没式液冷是近年备受业界关注的新型散热技术。直接浸没式冷却是将电子器件例如服务器完全浸入装满冷却液的箱体中,冷却液直接带走服务器的芯片、内存等部件产生的热量。浸没式液冷具有明显的优势。首先,在浸没式液冷中,冷却液与发热设备直接接触,具有较低的对流热阻,传热系数高;其次,冷却液具有较高的热导率和比热容,运行温度变化率较小;再次,这种方式无需风扇,降低了能耗和噪音,制冷效率高;最后,冷却液绝缘性能优良,闪点高不易燃,且无毒、无害、无腐蚀。所以液冷技术适用于对热流密度、绿色节能需求高的大型数据中心、超级计算、工业及其他计算领域和科研机构,特别是对于地

处严寒、高海拔地区,或者地势较为特殊、空间有限的数据中心,以及对环境噪音要求较高,距离人群办公、居住场所较近,需要静音的数据中心具有明显的优势。

7.直接浸没式液冷由于冷却液直接与电子器件接触,需要冷却液与器件具有良好的相容性,例如不对器件中的芯片、线路等造成溶胀腐蚀,不对电子设备造成短路危险等。因此,对液冷剂的性能提出了较高要求,不仅要具有无毒、无害、无腐蚀性、抗氧化、高闪点、不可燃、良好的绝缘性,还要均衡考虑粘度适合、高比热容、高热流密度等诸多因素。而制备兼顾上述要求的液冷剂一直是业内亟需解决的问题。

8.目前,已开发了一些直接浸没式液冷系统,cn108351674a提供了一种采用3m公司的氟化液的浸没冷却系统,这些氟化液是由全氟化合物构成的氟素类惰性液体,主要为全氟胺类化合物。cn112135811a公开了通式为cfy=cxn(r

f

)cf2r

f’的全氟氨基烯烃化合物,可用于电子设备的直接浸没式液冷。cn111475002a公开的冷却液的主成分为全氟胺类化合物,其为全氟三乙胺、全氟三丙胺、全氟三丁胺、全氟三戊胺和全氟n

‑

甲基吗啉中的一种或两种以上混合物,其可用于电子设备的冷却系统。但是,现有的含全氟胺类化合物、全氟氨基烯烃化合物的冷却液与电子设备材料的兼容性并不好,仍有较大的改进空间,另外,上述冷却液也无法同时兼顾高比热容、粘度适合、高导热率等制约液冷效果的因素。

9.因此,现有技术中的液冷剂仍有很多改进的空间,用于电子设备的液冷剂的性能还有待进一步提高。

技术实现要素:

10.为了解决现有的液冷剂存在的上述缺陷,本发明通过提供一种包含聚乙二醇硫氮杂化改性体的组合物、及其用于液冷剂的用途以及浸没式液冷系统,解决了现有技术中液冷剂组分的兼容性较差的问题,保护电子设备不被破坏,本技术提供的液冷剂具有良好的流动性、高的比热容及极佳的散热功能。

11.为达到上述目的,本技术提供了如下的技术方案:

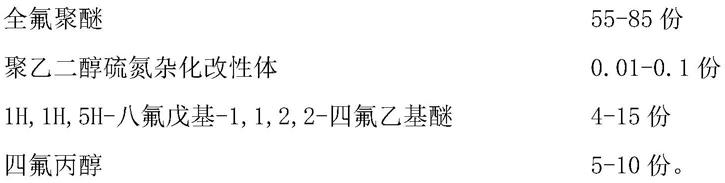

12.一种组合物,包括如下组分:

[0013][0014]

其中,所述全氟聚醚具有如下通式:r

a

‑

(c(r1)fcf2o)

n

‑

(cf2o)

m

‑

(cf2)

i

‑

r

b

,

[0015]

其中r

a

选自f、cf3、cf2cf3、cf2cf2cf3或cf(cf3)cf3基团,r

b

选自f、cf3、cf2cf3、cf2cf2cf3或cf(cf3)cf3基团,r1选自f、cf3、cf2cf3、cf2cf2cf3或cf(cf3)cf3基团,m为2

‑

20之间的整数,n为3

‑

30之间的整数,且m≤n,i为0

‑

2之间的整数;

[0016]

所述聚乙二醇硫氮杂化改性体具有如下通式:

[0017][0018]

其中,p为10

‑

100之间的整数,rh独立地选自cl、br或i。

[0019]

优选地,其中,

[0020][0021]

优选地,全氟聚醚中m为2

‑

15之间的整数,n为3

‑

20之间的整数,聚乙二醇硫氮杂化改性体中p为10

‑

50之间的整数。

[0022]

更优选地,m为2

‑

10之间的整数,n为3

‑

20之间的整数。

[0023]

优选地,本技术的全氟聚醚选自如下化合物中的一种或多种:

[0024]

化合物1:r

a

‑

(c(r1)fcf2o)

n

‑

(cf2o)

m

‑

(cf2)

i

‑

r

b

,r

a

=cf(cf3)cf3,r

b

=cf(cf3)cf3,r1=cf2cf3,m=15,n=20,i=2;

[0025]

化合物2:r

a

‑

(c(r1)fcf2o)

n

‑

(cf2o)

m

‑

(cf2)

i

‑

r

b

,r

a

=f,r

b

=f,r1=f,m=2,n=3,i=0;

[0026]

化合物3:r

a

‑

(c(r1)fcf2o)

n

‑

(cf2o)

m

‑

(cf2)

i

‑

r

b

,r

a

=cf3,r

b

=cf3,r1=cf3,m=10,n=10,i=1。

[0027]

本技术还提供了所述的组合物在冷却系统中用作液冷剂的用途。

[0028]

优选地,所述组合物在电子器件冷却系统中用作液冷剂。

[0029]

优选地,所述电子器件包括计算机服务器、微处理器、数据中心、功率控制半导体、用于制造半导体器件的半导体晶圆、电化学电池、配电开关齿轮、功率变压器、电路板、多芯片模块、封装的或未封装的半导体器件、燃料电池或激光器中的一种或几种。

[0030]

优选地,所述电子器件部分或全部地浸没在包含所述组合物的冷却介质中,以使所述电子器件和所述冷却介质之间进行热交换。

[0031]

优选地,所述组合物以至少25%的重量百分含量存在于所述冷却介质中。

[0032]

优选地,所述电子器件冷却系统为单相浸没冷却系统。

[0033]

进一步地,本技术还提供了一种浸没冷却系统,包括:

[0034]

具有内部空间的全封闭或未全封闭壳体;

[0035]

发热部件,所述发热部件设置在所述内部空间内;

[0036]

以及冷却介质液体,所述冷却介质液体设置在所述内部空间内,使得所述发热部件与所述冷却介质液体接触;

[0037]

其中所述冷却介质包含上述的组合物。

[0038]

优选地,所述电子器件冷却系统为单相浸没冷却系统。

[0039]

对于直接浸没式液冷系统,由于冷却液与电子器件直接接触,基于操作的简便性以及便于改善循环流量,要求冷却液具有流动性好的特点,即冷却液应具有较低的粘度,有效提高整个液冷系统的散热能力。

[0040]

为了提高冷却液的冷却效果,比热容大的冷却液能够吸收更多的热量,从而降低冷却液的用量,进而能够减小装置的尺寸。因此,寻找具有高比热容的液冷剂组分很有必要,另外,通过使用不同组分进行配比,进一步提高液冷剂的比热容也是一种很好的途径。

[0041]

另外,作为冷却液,高导热系数也代表着更好的导热效果,冷却效率也会更高。因此,制备高导热系数的冷却液同样是液冷剂领域需要解决的问题之一。

[0042]

但是,如何寻找合适的液冷剂组分进而能够同时获得兼顾粘度适合、高比热容、高导热系数并非容易之事,现有技术中并没有给出如何进行选择的路径。

[0043]

申请人在对已有的液冷剂成分进行研究时发现,现有的含全氟胺类化合物、全氟氨基烯烃化合物的冷却液与电子设备材料的兼容性并不好。申请人也对上述化合物进行了一系列的结构改进,但是并没有获得令人满意的效果。申请人经过大量研究发现,具有本技术聚醚结构的全氟聚醚(例如上文提到的化合物1

‑

3)具有无色、无毒、不可燃、高比热容、高导热系数的特点,有着足够的安全性能,且体积电阻率远高于《单相浸没式直接液冷数据中心设计规范》中关于冷却液的设计要求,具有较好的电绝缘性能。全氟聚醚化合物的导热系数是市售液冷剂的5倍以上,且这些全氟聚醚化合物的比热容均在1100j/(kg

·

℃)以上,因此可以提供更有效的热传递,将其用于发热部件的冷却系统时,可以提供更有效的冷却效果。此外,申请人进行了全氟聚醚化合物与电子器件兼容性试验,采用全氟聚醚对电子试样例如网线、配流盘侧垫圈进行浸泡,并记录浸泡前后的电子器件样品的重量、体积、硬度以及红外谱图的变化,试验结果表明浸泡后的液冷剂仍呈澄清状态,电子器件均未发生溶胀腐蚀,且电子器件样品在浸泡前后的体积和质量变化非常小。从相应的液冷剂浸泡电子器件前后的红外光谱对比可以看出,红外谱图重合度较高,未见明显变化,可见液冷剂的组成成分全氟聚醚基本未发生变化,说明本技术提供的全氟聚醚与电子器件具有非常好的材料相容性,不会对设备中的芯片、线路造成溶胀腐蚀,不对电子设备造成短路危害。

[0044]

考虑到单独使用全氟聚醚仍然存在成本高等问题,申请人希望寻找可以与之相配伍的组分,进一步对粘度、比热容、导热常数等性能进行优化,申请人尝试了使用多种化合物与全氟聚醚进行配伍,以期获得性能更为优异的液冷剂。

[0045]

作为液冷剂的配伍组分,不仅要考虑各组分间理化性质例如粘度、比热容、沸点等特性,还需兼顾获得粘度适合、高比热容、高导热常数等性能。

[0046]

申请人经过研究发现,通过将全氟聚醚与聚乙二醇硫氮杂化改性体、1h,1h,5h

‑

八氟戊基

‑

1,1,2,2

‑

四氟乙基醚、四氟丙醇配合使用,获得了具有无毒、无害、不可燃、绝缘性质的与电子器件具有良好相容性的组合物,而且所述组合物同时具有粘度适合、高比热容、高导热系数的优点,能够用作浸没式液冷剂,特别适于用于电子设备。

[0047]

本技术使用聚乙二醇硫氮杂化改性体,能够降低组合物的粘度、增大比热容,特别是提高组合物的导热系数,从而提升组合物的液冷效果。

[0048]

本技术使用的1h,1h,5h

‑

八氟戊基

‑

1,1,2,2

‑

四氟乙基醚通常作为氟醚类添加剂应用于锂电子电池的电解液中,可用作抑制正极表面活性添加剂(cn104900916a);也可作

为电解液溶剂,用于改善电池的寿命特性(cn111066188a)。本技术中通过引入1h,1h,5h

‑

八氟戊基

‑

1,1,2,2

‑

四氟乙基醚,能够降低组合物的粘度、增大比热容、提高组合物的导热系数。

[0049]

本技术使用的2,3,3,3

‑

四氟丙烯(hfo

‑

1234yf)是优异的环保制冷剂,具有零臭氧层消耗潜值(odp),较低温室效应潜值(gwp值为4)的优点。通过使用2,3,3,3

‑

四氟丙烯能够降低组合物的粘度、增加组合物的比热容、提高组合物的导热系数。

[0050]

本技术的组合物具有良好的材料兼容性,长时间的接触也不会对设备中的芯片、线路造成溶胀腐蚀,能够应用在各类敏感性材料上,包括但不限于铝、pmma、丁基橡胶、铜、聚乙烯、天然橡胶、碳钢、聚丙烯、丁腈橡胶、302不锈钢、聚碳酸酯、三元乙丙橡胶、黄铜、聚酯、钼、环氧树脂、钽、pet、钨、酚醛树脂、铜合金c172、abs、镁合金az32b等。

[0051]

将本技术的组合物用于电子器件的冷却系统中时,采用浸没式冷却系统。具体地,电子器件部分或全部地浸没在包含上述组合物的冷却介质中,以使所述电子器件和所述冷却介质之间进行热交换。

[0052]

本技术提供的上述组合物以至少25%的重量百分含量存在于上述冷却介质中,如冷却介质含有至少25%重量百分含量、至少35%重量百分含量、至少45%重量百分含量、至少65%重量百分含量、至少85%重量百分含量或100%重量百分含量的上述组合物。除了上述液冷剂外,基于冷却介质的总重量计,冷却介质还可包含最多75%重量百分含量的一种或多种的以下组分:醚、烷烃、全氟烯烃、烯烃、卤化烯烃、全氟烃、全氟化叔胺、全氟化醚、环烷烃、酯、全氟化酮、酮、环氧乙烷、芳族化合物、硅氧烷、氢氯烃、氢氯氟烃、氢氟烃、氢氟烯烃、氢氯烯烃、氢氯氟烯烃、氢氟醚、或它们的混合物;或基于工作流体的总重量计的烷烃、全氟烯烃、卤化烯烃、全氟烃、全氟叔胺、全氟化醚、环烷烃、全氟化酮、芳族化合物、硅氧烷、氢氯烃、氢氯氟烃、氢氟烃、氢氟烯烃、氢氯氟烯烃、氢氟醚或它们的混合物。可通过选择此类附加组分以改变或增强用于特定用途的组合物的特性。

[0053]

采用本技术的技术方案具有如下有益效果:

[0054]

本技术的组合物具有与电子设备良好的相容性,具有无毒、无害、无腐蚀、不可燃、绝缘等特点的同时,兼具粘度适合、高比热容、高导热常数的特性。将其作为液冷剂用于电子设备的冷却系统时,具有极佳的散热功能,良好的兼容性和稳定性,可保护电子设备不被破坏,使用寿命长。

具体实施方式

[0055]

为了便于本领域技术人员对本技术方案的理解,下面结合具体实施例对本技术进行进一步阐述,应当理解,实施例是对本技术方案的解释说明,不作为对本技术保护范围的限定。

[0056]

除非另外指明,本技术中使用的“份”为重量份。

[0057]

实施例

[0058]

本技术实施例所用试剂均能商购获得。其中,聚乙二醇硫氮杂化改性体为巨化集团技术中心产品(其中p为10(实施例1);100(实施例2);50(实施例3),rh为i(实施例1);cl(实施例2);br(实施例3))。

[0059] prh

实施例110i实施例2100cl实施例350br

[0060]

实施例1

‑6[0061]

按照表1的重量配比称取全氟聚醚、聚乙二醇硫氮杂化改性体、1h,1h,5h

‑

八氟戊基

‑

1,1,2,2

‑

四氟乙基醚、四氟丙醇,将上述组分混合均匀。测试所获得的组合物的毒性、可燃性、运动粘度、比热容和导热系数。

[0062]

其中,

[0063]

实施例1使用的全氟聚醚为化合物1:r

a

‑

(c(r1)fcf2o)

n

‑

(cf2o)

m

‑

(cf2)

i

‑

r

b

,r

a

=cf(cf3)cf3,r

b

=cf(cf3)cf3,r1=cf2cf3,m=15,n=20,i=2。

[0064]

实施例2使用的全氟聚醚为化合物2:r

a

‑

(c(r1)fcf2o)

n

‑

(cf2o)

m

‑

(cf2)

i

‑

r

b

,r

a

=f,r

b

=f,r1=f,m=2,n=3,i=0。

[0065]

实施例3是使用的全氟聚醚为化合物3:r

a

‑

(c(r1)fcf2o)

n

‑

(cf2o)

m

‑

(cf2)

i

‑

r

b

,r

a

=cf3,r

b

=cf3,r1=cf3,m=0,n=0,i=1。

[0066]

对比例1

‑

3与实施例3中使用相同的全氟聚醚即化合物3,其中,对比例1不加入聚乙二醇硫氮杂化改性体,对比例2不加入1h,1h,5h

‑

八氟戊基

‑

1,1,2,2

‑

四氟乙基醚,对比例3不加入四氟丙醇。

[0067]

实施例1

‑

3以及对比例1

‑

3的测试结果列于表2中。

[0068]

表1组合物中各组分的结构以及重量份配比

[0069][0070]

表2组合物的性能

[0071][0072][0073]

由表2的测试结果可知,本技术的组合物室温下均为液体,无毒、不可燃。另外,本技术实施例1

‑

3的组合物均具有低运动粘度、高比热容以及高导热系数。

[0074]

对于对比例1,相对比于实施例3,组合物中不加入聚乙二醇硫氮杂化改性体,运动粘度由30.50上升到33.55mm2/s(25℃),比热容由1.22*103降低到1.16*103j kg

‑1c

‑1(25℃),导热系数由0.393降低到0.301w/m

·

k(25℃)。由此可见,不加入聚乙二醇硫氮杂化改性体,组合物的粘度变高、比热容变小,导热系数也变小。

[0075]

对于对比例2,相对比于实施例3,组合物中不加入1h,1h,5h

‑

八氟戊基

‑

1,1,2,2

‑

四氟乙基醚,运动粘度由30.50上升到44.11mm2/s(25℃),比热容由1.22*103降低到1.15*103j kg

‑1c

‑1(25℃),导热系数由0.393降低到0.284w/m

·

k(25℃)。由此可见,不加入1h,1h,5h

‑

八氟戊基

‑

1,1,2,2

‑

四氟乙基醚,组合物的粘度变高、比热容变小,导热系数也变小。相对于不加入聚乙二醇硫氮杂化改性体,对比例2的组合物粘度变高的幅度以及导热系数变小的幅度均高于对比例1的组合物。

[0076]

对于对比例3,相对比于实施例3,组合物中不加入四氟丙醇,运动粘度由30.50上升到45.18mm2/s(25℃),比热容由1.22*103降低到1.15*103j kg

‑1c

‑1(25℃),导热系数由0.393降低到0.277w/m

·

k(25℃)。由此可见,不加入四氟丙醇,组合物的粘度变高、比热容变小,导热系数也变小。相对于对比例1和对比例2,对比例3的组合物粘度变高的幅度以及导热系数变小的幅度均高于对比例1

‑

2的组合物。

[0077]

由上可知,当组合物中不加入聚乙二醇硫氮杂化改性体、1h,1h,5h

‑

八氟戊基

‑

1,1,2,2

‑

四氟乙基醚、四氟丙醇中的任意一种,均会使得组合物的粘度变大、比热容变小、导热系数变小。对于上述三种成分,不加入它们,均会使得比热容减小,且比热容减小的幅度比较相当。通过与实施例3比较,相对于粘度、比热容的影响,不加入聚乙二醇硫氮杂化改性体对导热系数的影响更为明显。而不加入1h,1h,5h

‑

八氟戊基

‑

1,1,2,2

‑

四氟乙基醚、四氟丙醇对粘度、比热容、导热常数均有显著影响。

[0078]

因此,本发明通过将全氟聚醚与聚乙二醇硫氮杂化改性体、1h,1h,5h

‑

八氟戊基

‑

1,1,2,2

‑

四氟乙基醚、四氟丙醇配伍使用,获得了具有无毒、不可燃、无腐蚀,兼具粘度适合、高比热容、高导热系数的液冷剂。

[0079]

最后说明的是,以上实施例仅用以说明本技术的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本技术进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本技术的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本技术的权利要求范围当中。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。