本发明涉及一种输送装置以及记录装置。

背景技术:

一直以来已知有一种通过在由输送带输送的介质上喷出油墨等液滴从而形成图像等的记录装置(例如专利文献1)。在专利文献1中公开了一种多功能数字打印机(记录装置),该多功能数字打印机具备:移送带(输送带),其具有粘合性;带加热部件(加热单元),其对打印素材(介质)粘贴之前的移送带进行加热;辊(按压部),其以使打印素材与移送带紧贴的方式而进行加压。此外,还公开了以下内容等,即,通过利用带加热部件预先加热移送带,从而在打印素材由辊加压时,使打印素材容易与移送带紧贴。

介质相对于输送带的紧贴性对于抑制介质相对于输送带的浮起和偏移而提高图像品质来说是重要的。介质相对于输送带的紧贴性依存于按压部中的输送带的温度。在专利文献1中,由于未考虑按压部中的输送带的温度,因此,存在介质相对于输送带的紧贴性变得不稳定的可能性。

专利文献1:日本特表2007-504970号公报

技术实现要素:

输送装置具备:输送带,其具有将介质粘合并进行支承的支承面,并且对粘合的所述介质进行输送;加热单元,其对所述介质被支承于所述支承面之前的所述输送带进行加热;按压部,其在所述输送带的移动方向上被设置于所述加热单元的下游侧,并将所述介质按到所述支承面上;温度检测部,其在所述移动方向上对从所述加热单元到所述按压部为止的至少一部分所述支承面的温度进行检测;控制部,其根据所述温度检测部的检测结果而对所述加热单元进行控制。

记录装置具备:输送带,其具有将介质粘合并进行支承的支承面,并且对粘合的所述介质进行输送;记录部,其在被输送的所述介质上实施记录;加热单元,其对所述介质被支承于所述支承面之前的所述输送带进行加热;按压部,其在所述输送带的移动方向上被设置于所述加热单元的下游侧,并将所述介质按到所述支承面上;温度检测部,其在所述移动方向上对从所述加热单元到所述按压部为止的至少一部分所述支承面的温度进行检测;控制部,其根据所述温度检测部的检测结果而对所述加热单元进行控制。

附图说明

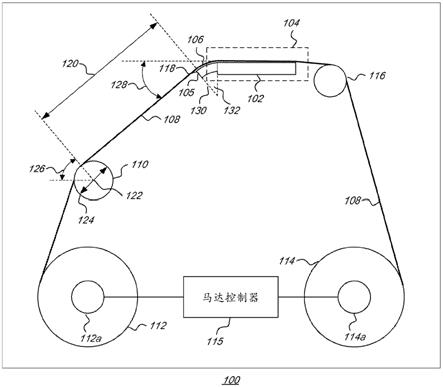

图1为表示实施方式所涉及的印刷装置的示意结构的侧视图。

图2为在输送路径中进行移动的输送带的a部放大图。

图3为在输送准备路径中进行移动的输送带的b部放大图。

图4是表示印刷装置的结构的示意的框图。

图5为表示加热单元的示意剖视图。

图6为表示用现有的加热单元进行了加热的情况下的输送带的温度变化的图。

具体实施方式

1.实施方式

对实施方式所涉及的输送装置1和印刷装置100的示意结构进行说明。

本实施方式的印刷装置100为作为记录装置的一个示例。印刷装置100为在布等介质m上喷出油墨而实施图案等的印刷(印染)的喷墨打印机。

在以下的各图中,为了将各部件设为能够识别的程度的大小,以使各部件的尺度与实际不同的方式进行了图示。另外,为了便于说明,作为彼此正交的三个轴,图示了x轴、y轴、以及z轴。另外,将与x轴平行的方向称为“x方向”,将与y轴平行的方向称为“y方向”,并将与z轴平行的方向称为“z方向”。此外,将表示各方向的箭头的顶端侧设为“ 侧”,将基端侧设为“-侧”。另外,x方向对应于后述的介质m的宽度方向,y方向对应于印刷部30中的介质m的输送路径上的输送方向(水平方向)。z方向对应于印刷装置100的高度方向、铅直方向、上下方向。

如图1、图4所示,输送装置1具备:输送部20,其输送介质m;加热单元50,其对输送部20的输送带22进行加热;按压部60,其将介质m按到输送带22而进行按压。另外,输送装置1具备:温度检测部65,其对由加热单元50升温了的粘合层25(参照图2)的温度进行检测;控制部90,其根据温度检测部65的检测结果而对加热单元50进行控制。

另外,印刷装置100包括输送装置1,并且如图1、图4所示,具备:放卷部10,其对被卷绕重叠成卷筒状的介质m进行放卷;作为记录部的印刷部30,其在由输送部20输送的介质m上实施印刷;收卷部40,其对印刷完毕的介质m进行收卷。另外,印刷装置100具备对输送带22(准确而言,为图2所示的粘合层25)进行清洗的清洗部70。

温度检测部65在本实施方式中使用了红外线传感器。另外,如图1所示,温度检测部65被设置于加热单元50的下游侧,且被配置于按压部60的上游侧。温度检测部65在后述的输送带22的移动方向上,对从加热单元50到按压部60为止的至少一部分输送带22的支承面22a的温度进行检测。另外,温度检测部65在与介质m的宽度方向的两端部相比靠外侧、且与粘合层25对置的位置处设置有一对。换言之,温度检测部65被设置于不与介质m干涉的位置。借此,当将介质m放置于支承面22a时,抑制了温度检测部65与介质m干涉的情况。另外,在本实施方式中,介质m为绵、绢、羊毛、化学纤维、混纺等的布。

如图1所示,放卷部10以卷筒体r1的轴向成为印刷装置100的x方向(宽度方向)的方式而对卷绕重叠介质m而成的卷筒体r1进行支承。放卷部10通过利用未图示的旋转驱动部而使卷筒体r1向一个方向(在图1中为逆时针方向)旋转,从而朝向输送部20实施介质m的放卷。旋转驱动部的动作由控制部90控制。

如图1所示,输送部20由输送辊21、输送带22、旋转辊23、驱动辊24等构成。输送辊21将从放卷部10被放卷出的介质m中继至输送带22。

输送带22由被卷挂于旋转辊23和驱动辊24上的无接头状的橡胶部件构成,其中,旋转辊23被配置在与印刷部30相比靠输送方向上游侧,驱动辊24被配置在与印刷部30相比靠输送方向下游侧。输送带22以旋转辊23与驱动辊24之间的后述的输送路径的区域成为水平的方式而被保持于作用有预定的张力的状态。

如图2、图3所示,输送带22的外周面成为支承介质m的支承面22a。在支承面22a上设置有粘合层25,该粘合层25涂布有粘合剂而使介质m粘合。

输送带22对通过后述的按压部60将从输送部20被供给的介质m按压于粘合层25而与之紧贴的介质m进行支承并输送。输送带22被构成为在支承面22a上涂布有粘合剂的所谓粘胶带(gluebelt)。借此,能够将具有伸缩性的布等作为能够印刷的介质m进行处理。

如图2、图3所示,旋转辊23以及驱动辊24对输送带22的内周面22b进行支承。驱动辊24具有使驱动辊24旋转驱动的未图示的电机。当驱动辊24被旋转驱动时,伴随着旋转,输送带22进行旋转,并且旋转辊23通过输送带22的旋转而从动旋转。

输送带22通过驱动辊24的驱动而在图1中的逆时针方向上环绕,从而在成为 y方向的输送方向上对支承于支承面22a上的状态的介质m进行输送。此外,利用输送带22在输送方向上输送介质m,并利用后述的印刷部30在介质m上形成图像。

另外,在本实施方式中,以下,将输送带22在逆时针方向上环绕的路线称为环绕路径。此外,将环绕路径中的输送介质m的路径称为输送路径,并将成为其以外的路径的不构成介质m的输送路径的路径称为输送准备路径。因此,输送路径成为,从被放卷出的介质m由按压部60按压而被支承于输送带22的位置起到印刷结束而从输送带22剥离介质m的位置为止的路径。图2所示的图表示在输送路径中移动的输送带22的状态。另外,输送路径以外的环绕路径成为输送准备路径。在图3中,示出了在输送准备路径中移动的输送带22的状态。

在输送路径中,环绕的输送带22的支承面22a在与印刷部30对置的一侧( z侧)支承介质m,并从旋转辊23侧向驱动辊24侧进行输送。另外,在输送准备路径中,环绕的输送带22的支承面22a朝向与后述的清洗部70以及加热单元50对置的一侧(大致-z侧),仅具备粘合层25的输送带22从驱动辊24侧向旋转辊23侧移动。

收卷部40通过利用未图示的旋转驱动部使卷筒体r2向一个方向(图1中为逆时针方向)旋转,从而使形成有图像的介质m从输送带22的粘合层25剥离并卷绕重叠成卷筒状。收卷部40以卷筒体r2的转轴与宽度方向(x方向)平行的方式而对卷绕重叠介质m而成的卷筒体r2进行支承。旋转驱动部的动作由控制部90控制。

按压部60将介质m按压并紧贴于在输送带22上所形成的粘合层25上。按压部60在输送带22的移动方向(输送方向)上,被设置于在与印刷部30相比靠上游侧、且被设置于加热单元50的下游侧。按压部60具备按压辊61、按压辊驱动部62、以及辊支承部63。输送带22的移动方向在输送带22的周面的各部位发生变化,印刷部30的附近的输送带22的移动方向为 y方向。另外,输送带22的移动方向也能够表现为当通过印刷部30而在介质m上进行记录时输送带22进行环绕移动的方向。

按压辊61被形成为圆筒状或者圆柱状,并被设置成能够沿着按压辊61的圆筒面的圆周方向进行旋转。按压辊61以在沿着输送方向的方向进行旋转的方式,且以未图示的辊轴与和输送方向交叉的宽度方向平行的方式而被配置。辊支承部63被设置于隔着输送带22而与按压辊61对置的输送带22的内周面22b侧。

按压辊61的宽度方向上的长度设为与输送带22的宽度方向的长度相同的程度。另外,介质m的宽度方向的长度与按压辊61以及输送带22的宽度方向的长度相比较小。辊支承部63的宽度方向上的长度设为与按压辊61的宽度方向的长度相同的程度。

按压辊驱动部62将按压辊61向下方(-z方向)按压。被按压的按压辊61以从动于输送带22向输送方向的移动的方式而旋转。与输送带22重合的介质m在按压辊61和辊支承部63之间以被按到输送带22的方式而被按压。通过按压部60的动作,能够使介质m粘合于在输送带22的支承面22a上所形成的粘合层25上,从而能够抑制介质m在输送带22上的浮起的发生。

印刷部30相对于在输送方向( y方向)上移动的输送带22而被配置在铅直上方( z方向),对于被支承于输送带22的支承面22a(粘合层25)上的介质m实施印刷。印刷部30具备喷出头31、滑架32、以及滑架移动部33等。喷出头31相对于被支承于输送带22上的介质m喷出作为液滴的油墨。

在喷出头31上设置有供多个喷嘴列34形成的喷嘴板35。例如,在喷嘴板35上形成有四个喷嘴列34,能够按每个喷嘴列34而喷出不同颜色的油墨、例如蓝绿色、品红色、黄色、黑色。喷嘴板35与由输送带22输送的介质m对置。

滑架移动部33使喷出头31在成为与介质m的输送方向交叉的方向的介质m的宽度方向(x方向)上移动。供喷出头31搭载的滑架32被支承于沿着x方向配置的未图示的导轨上,并被构成为能够利用滑架移动部33而在x方向上往复移动。作为滑架移动部33的机构,例如能够采用将滚珠丝杠和滚珠螺母组合而成的机构、线性引导机构等。

在滑架移动部33上,作为用于使滑架32沿着x方向移动的动力源而设置有未图示的电机。当通过控制部90的控制而驱动电机时,喷出头31和滑架32一起沿着x方向进行往复移动。另外,本实施方式的喷出头31被搭载于滑架32上,并使用了一边在介质m的宽度方向(x方向)上移动、一边喷出油墨的串行头式。另外,喷出头31也可以为,以遍及介质m的宽度方向(x方向)的方式设置有喷嘴列、并且以滑架32不在宽度方向(x方向)上移动的方式喷出油墨的行式头式。

关于印刷部30处的印刷,最初,在被输送的介质m到达喷出头31的预定的喷嘴列34的下方的情况下,停止基于输送带22的输送,并在滑架32沿着 x方向(去路)实施移动的同时,实施基于喷出头31的印刷。接着,输送带22在输送方向上移动了预定量而停止。此外,在滑架32沿着-x方向(回路)而实施移动的同时,实施基于喷出头31的印刷。接着,输送带22在输送方向上移动了预定量而停止。

这样,印刷装置100通过使输送带22间歇性地移动,从而一边使与输送带22紧贴的介质m间歇性地移动,一边进行印刷。在本实施方式的印刷装置100中,控制部90通过执行基于输送部20的介质m的间歇移动和基于印刷部30的油墨的喷出动作,从而实施印刷。

输送带22在输送路径上移动,在被印刷的介质m通过收卷部40而从输送带22上被剥离之后,在驱动辊24处折返,而在输送准备路径上移动。另外,在输送路径中,在布等介质m上实施了图案等的印刷(印染)的情况下,透过了介质m后的油墨、从介质m的宽度方向端部渗出的油墨、从介质m脱落的纤维等附着于输送带22的粘合层25上。

清洗部70通过利用清洗液对在输送准备路径上移动中的输送带22进行清洗,从而将附着于粘合层25的油墨、纤维等去除。详细而言,清洗部70相对于无接头状的输送带22在驱动辊24侧而被配置于下方(-z方向),从而从下方对输送带22的包括粘合层25在内的支承面22a进行清洗。

清洗部70具备:清洗槽71,其对清洗液进行贮存;清洗辊72,其浸渍于清洗液中,并相对于输送带22以能够旋转的方式进行抵接;移动机构部73,其使用了使清洗部70在上下方向上移动的未图示的气缸。另外,清洗部70具备使清洗辊72旋转驱动的作为动力源的未图示的电机。

清洗辊72由具有和与输送带22的移动方向(y方向)大致正交的输送带22的宽度方向(x方向)的长度相同、或者比之稍大的宽度的旋转刷构成。另外,清洗辊72具有在宽度方向上延伸的圆柱状的未图示的转轴,转轴的两端部以能够旋转的方式被支承于清洗槽71的具有短边的两壁上。

这样被构成的清洗部70利用移动机构部73而向上方移动,并从下方与在输送准备路径上移动中的输送带22的支承面22a抵接。此外,清洗部70通过使包含有清洗液的清洗辊72旋转,从而对包括粘合层25的支承面22a进行清洗。

如图4所示,印刷装置100具备实施设定操作和输入操作并向控制部90施加指示的操作部80。操作部80由触摸面板式的显示部等构成。另外,操作部80也可以与印刷装置100分体设置。

控制部90为用于实施印刷装置100的控制的控制单元。如图4所示,接口(i/f)部91用于在操作部80与控制部90之间实施数据的发送接收。cpu92为用于实施印刷装置100整体的控制的运算处理装置。存储部93用于确保cpu92的储存程序的区域和作业区域。cpu92根据控制电路94而控制各部。

另外,在本实施方式中,存储部93储存有后述的加热部用表931和粘合剂用表932。另外,检测器群66监视印刷装置100内的状况,控制部90根据其检测结果而控制各结构部。另外,上述温度检测部65也构成检测器群66的一个。

关于加热单元50进行说明。

本实施方式的加热单元50通过将在输送带22的支承面22a上所形成的粘合层25的温度加热至预定的温度(例如65℃),从而使其变得柔软并发挥出粘合性,而提高了介质m与粘合层25的紧贴性。加热单元50相对于介质m被支承于支承面22a之前的输送带22的包括粘合层25的支承面22a,从与支承面22a对置的方向进行加热。详细而言,加热单元50在输送准备路径上到达按压部60之前,在包括旋转辊23的周围,对因旋转辊23而使输送准备路径被折返之前的包括粘合层25在内的支承面22a进行加热。

本实施方式的粘合层25的厚度为数十μm左右。另外,输送带22的厚度为2mm~3mm左右。因此,加热粘合层25也就是加热输送带22。在本实施方式中,以下,对于加热单元50“加热粘合层25”,有时使用“加热支承面22a”或者“加热输送带22”这样的表述。

换言之,加热单元50针对介质m被支承于支承面22a之前(输送准备路径上)的输送带22,从与输送带22的移动方向交叉的高度方向(与支承面22a对置的方向)进行加热。

另外,虽然在本实施方式中,使用了无接头状的输送带22,但在作为输送装置而使用并非无接头状的输送带的情况下,也可以针对介质被支承于支承面之前的输送带而从与输送带的移动方向交叉的上方(高度方向)进行加热。

如图5所示,加热单元50具备辐射板51、被粘贴于辐射板51的加热部52、对辐射板51和加热部52进行固定的加热框架53等。在本实施方式中,辐射板51被设置成,使从输送带22的支承面22a(粘合层25)到对置的内侧面51a为止的距离分离了距离l。

因此,辐射板51在到旋转辊23之前的区域中,使支承面22a与内侧面51a的距离分离了距离l,而成为与支承面22a大致平行的状态。另外,辐射板51在覆盖旋转辊23的区域中,成为以与旋转辊23呈同心圆状的方式而使支承面22a与内侧面51a的距离分离了距离l的状态。

另外,辐射板51被构成为沿着输送带22的宽度方向延伸。辐射板51的宽度方向的长度被构成为,两端部相对于输送带22的宽度方向的长度而稍长。在本实施方式中,辐射板51使用铝的板部件,并以使一侧弯曲的方式而被形成。

加热部52以从辐射板51放出辐射热的方式而粘贴于辐射板51的外侧面51b,并对辐射板51进行加热。本实施方式的加热部52由六个加热部52构成。具体而言,六个加热部52从成为输送带22的移动方向的输送准备路径的上游侧起,依次排列配置有第一加热部521、第二加热部522、第三加热部523、第四加热部524、第五加热部525、以及第六加热部526。

各加热部52由彼此相同的规格的薄片状加热器构成。薄片状加热器以在具有可挠性的合成树脂等的薄片部件的内部夹入金属箔等发热体的方式而被构成,并且以温度分布大致均匀的方式进行发热。各加热部52被构成为沿着输送带22的宽度方向(x方向)延伸。加热部52的宽度方向的长度被构成为,两端部相对于输送带22的宽度方向的长度而稍长。

这样被构成的各加热部52以遍及辐射板51的外侧面51b的大致整个面的方式,以前述的顺序被粘贴而被设置。加热框架53以使粘贴有各加热部52的辐射板51的内侧面51a露出的状态对辐射板51进行固定。

在向薄片状加热器的金属箔供给电力(通电)的情况下,金属箔发热,其热经由薄片部件而被传递至辐射板51。辐射板51通过被传递来自加热部52的热而升温。升温后的辐射板51朝向对置的输送带22(支承面22a)而放出辐射热。通过该动作,粘合层25升温。

此处,使用图6,对利用现有的加热单元加热了粘合层的情况下的输送带的温度变化进行说明。

图6示出了以使印刷的行程(pass)数不同、并将输送准备路径上的加热部的长度设为恒定的方式、至将粘合层的温度升温至65℃为止所花费的加热时间、和温度达到65℃后的以后的散热状态。另外,横轴表示经过时间,纵轴表示粘合层的温度。

此外,由于输送带在输送准备路径上的加热部的长度(范围)中穿过的时间由行程数决定,因此,以使穿过了加热部的时间点处的粘合层的温度成为65℃的方式,根据行程数而使向加热部通电的电力变化。换言之,现有的加热单元由一个加热部构成。此外,由于使用一个加热部,因此,输送带的加热部中的移动距离成为恒定,通过根据行程数使电力变化,从而调节了加热部的温度。

具体而言,图表a为以两行程(2pass)进行印刷的高速模式下的图表,输送带以15秒穿过加热部。因此,输送带通过由加热部加热15秒钟而达到65℃。图表b为以四行程(4pass)进行印刷的中速模式下的图表,输送带以30秒穿过加热部。因此,输送带通过由加热部加热30秒钟而达到65℃。图表c为以六行程(6pass)进行印刷的低速模式下的图表,输送带以45秒穿过加热部。因此,输送带通过由加热部加热45秒钟而达到65℃。

如图6所示可知,在高速模式的图表a中,加热结束后的粘合层的温度与图表b、图表c相比立即变冷。另外,相反地可知,在中速模式的图表b、低速模式的图表c中,加热结束后的粘合层的温度与图表a相比,冷却较慢。

另外,在印刷装置100中,优选为,按压部60处的粘合层25的温度在本实施方式中为例如65℃,印刷部30处的温度为大致大气温度。

该散热的不同是因为输送带的升温方式不同而产生的。其原因是,在高速模式中,输送带的支承面侧升温,在中速模式和低速模式中,输送带的至中部为止升温。换言之,其原因是,在中速模式和低速模式中,与高速模式相比,通电的电力量较低,通电的时间较长,即,输送带穿过加热部的时间较长,因此,被积蓄于输送带中的热量变多。

返回至图5,在本实施方式中,控制部90实施以下控制,即,将向加热部52通电的电力量设为恒定,并根据印刷的行程数而调节所驱动的加热部52的数量的控制。具体而言,在本实施方式中,将各加热部52的输送方向的长度设为例如100mm。因此,根据六个加热部52,加热部52的长度在整体上为600mm。

此外,在以两行程实施印刷的情况下,使用六个加热部52内的全部数量(六个)的加热部52。因此,进行加热的加热部52的长度为600mm。换言之,作为输送带22在加热部52中被加热的距离的移动距离为600mm。此外,在以四行程实施印刷的情况下,使用六个加热部52内的连续的三个加热部52。因此,进行加热的加热部52的长度为300mm。换言之,作为输送带22在加热部52中被加热的距离的移动距离为300mm。此外,在以六行程实施印刷的情况下,使用六个加热部52内的连续的两个加热部52。因此,进行加热的加热部52的长度为200mm。换言之,作为输送带22在加热部52中被加热的距离的移动距离为200mm。

借此,在本实施方式中,在印刷时的印刷速度为两行程、四行程、六行程的情况下,将输送带22穿过发热的加热部52的时间(移动时间)设为大致恒定的15秒。另外,印刷速度与输送带22的移动速度相对应。

另外,本实施方式的印刷装置100相对于介质m一边间歇性地移动一边实施印刷。因此,详细而言,移动速度是指,用输送带22至印刷结束为止所移动的距离除以输送带22的移动停止的停止时间(例如在两行程的情况下为大约2秒)与输送带22移动的移动时间(例如在两行程的情况下为大约0.2秒)之和而获得的值。另外,停止时间为实施由喷出头31向介质m的记录的时间。由此,行程数越多,则向介质m的记录所需要的时间越长,因此,行程数越多,则停止时间越是增加。由此,与行程数的变化对应地使间歇输送中的输送带22的移动速度变化。即,在串行头式中采用了间歇输送的情况下,能够通过行程数来表现输送带22的移动速度。

在本实施方式中,根据印刷的行程数来切换被驱动的加热部52。具体而言,在两行程的印刷时所驱动的加热部52为第一加热部521至第六加热部526这六个。在四行程的印刷时所驱动的加热部52为第四加热部524至第六加热部526这三个。在六行程的印刷时所驱动的加热部52为第五加热部525和第六加热部526这两个。即,以印刷速度(输送带22的移动速度)越小则被驱动的加热部52的数量越是减少的方式,由控制部90控制加热单元50。这也是表示印刷速度和与印刷速度对应的加热部52的数量、输出之间的对应的、后述的加热部用表931的一个示例。另外,除了被驱动的加热部52的数量之外,也可以还以印刷速度(输送带22的移动速度)越小则被驱动的加热部52的输出越是减少的方式,由控制部90控制加热单元50。即,也可以以印刷速度(输送带22的移动速度)越小则被驱动的加热部52的数量和输出中的至少一方越是减少的方式,由控制部90控制加热单元50。

如上所述,即便在印刷时的印刷速度以两行程、四行程、六行程这样的方式而不同的情况下,通过对加热输送带22的加热部52的数量进行改变,输送带22仍会被加热相同的时间。借此,在印刷速度不同的情况下,仅被选择出的加热部52被加热,与被选择出的加热部52相接的辐射板51的区域升温。此外,从升温的辐射板51向对置的粘合层25放出辐射热。

在本实施方式中,即便在行程数不同的情况下,输送带22也被加热大致15秒钟。由于控制部90根据印刷的行程数(移动速度)来控制加热部52的数量、输出,因此,即便在印刷的行程数(移动速度)不同的情况下,也将包括粘合层25在内被施加于输送带22上的整体的热量设为恒定。因此,即便在印刷的行程数(移动速度)不同的情况下,达到65℃后的输送带22的冷却也能够获得接近图6所示的图表a的冷却性能。

另外,通过使达到65℃后的输送带22的冷却性能接近于图6所示的图表a、即使在输送带22中所积蓄的热量比较小,从而输送带22中的由加热部52加热了的部分到达印刷部30时的热量(温度)变小。此处,穿过了按压部60后的输送带22中的由加热部52加热了的部分的温度越高,则到达印刷部30后的 y方向上的温度梯度越是增加。其原因是,印刷部30的周围被暴露于大气下,每当输送带22向 y方向移动,就向大气放出热。由于在本实施方式中,输送带22中的由加热部52加热了的部分到达印刷部30时的热量(温度)较小,因此,降低了 y方向上的输送带22(支承面22a)的温度梯度。借此,能够降低因温度梯度而产生的被记录在介质m上的图像的 y方向上的色差。因此,能够提高在介质m上所记录的图像的品质。

另外,在本实施方式中,控制部90根据印刷的行程数(移动速度)而从六个加热部52中的距按压部60最近的加热部52依次进行选择,并对支承面22a进行加热。另外,如图5所示,距按压部60最近的加热部52成为第六加热部526,最远的加热部52成为第一加热部521。这样,由于控制部90从距按压部60最近的加热部52依次选择应进行加热的加热部52,从而能够缩短从被选择出的加热部52至按压部60为止的距离,从而降低了依据距离而增加的加热损失。换言之,通过降低加热损失,从而能够使按压部60处的粘合层25的温度接近于作为目标的65℃。

另外,在本实施方式中,具体而言,各加热部52的温度被设定为例如200℃等。因此,辐射板51的温度也成为大致200℃。另外,控制部90根据印刷速度和温度检测部65处的检测温度,而对向加热部52的电力进行调节,从而调节加热部52的温度。因此,控制部90以使检测温度成为目标温度的方式,使用所谓pid控制(比例/积分/微分控制)而控制加热部52。在任何情况下,控制部90都以将向各加热部52(第一加热部521~第六加热部526)通电的电力设为相同的方式而进行控制。

控制部90根据移动速度和温度检测部65处的检测结果,对作为向加热单元50(加热部52)的输入的进行驱动的加热部52的选择、被施加于多个加热部52中的被选择出的加热部52上的电力进行调节,从而调节加热单元50的温度。另外,也可以为,在将电力设为恒定的状态下,通过对通电的时间进行调节从而调节电力量的控制。即,也可以对通电的时间进行pwm(脉冲宽度调制)控制。

另外,如图4所示,在印刷装置100中,设置有上述存储部93和实施设定操作等的操作部80。此外,在存储部93中,存储有使粘合剂的种类和对应于粘合剂的种类的目标温度相对应的粘合剂用表932。因此,用户通过利用操作部80例如选择所使用的粘合剂的种类,从而使控制部90从粘合剂用表932读入与粘合剂对应的目标温度,并以成为该温度的方式而驱动加热部52。

另外,在存储部93中,存储有使印刷速度和对应于印刷速度的加热部52的驱动数量相对应的加热部用表931。因此,用户通过利用操作部80例如选择印刷模式(高速模式、中速模式、低速模式),从而使控制部90从加热部用表931读入与印刷模式对应的加热部52的驱动数量,并选择所加热的加热部52而驱动加热部52。另外,加热部用表931也可以使印刷速度和对应于印刷速度的加热部52的输出相对应。即,加热部用表931也可以使印刷速度与对应于印刷速度的加热部52的数量和输出中的至少一方相对应。

2.变形例1

在本实施方式中,加热单元50具备六个加热部52。但是,若具备对加热后的粘合层25的温度进行检测的温度检测部65,则加热部52也可以为一个。控制部90也可以根据温度检测部65处的检测结果而对加热单元50进行控制。

3.变形例2

在本实施方式中,加热单元50具备六个加热部52。但是,若加热部52的个数为多个,则并未被限定于六个。

4.变形例3

在本实施方式中,加热单元50具备六个加热部52。但是,也可以具备一个薄片状加热器、即在薄片部件的内部夹入多个独立的金属箔等发热体夹入而被构成的加热部。

5.变形例4

在本实施方式中,加热单元50的加热部52分别以同样的规格而被构成。但是,并未被限于此,作为加热部,也可以为使沿着输送带22的移动方向的方向上的长度变化的结构。

6.变形例5

在本实施方式中,加热单元50的加热部52使用了薄片状加热器。但是,并未被限于此,也可以为以下结构,即,使用在石英管中收容有发热体的加热器管以作为加热部,并使加热器管沿着输送带22的移动方向排列多个的结构。即,也可以不经由辐射板51而加热输送带22。例如,也可以利用送出被加热的空气的至少一个送风部(风扇)而加热输送带22。

7.变形例6

虽然在本实施方式中,以作为使粘合剂升温的目标温度而设为65℃的方式进行了说明,但并未被限于此,也可以根据所使用的粘合剂的种类而改变目标温度。

8.变形例7

虽然在本实施方式中,作为间歇输送的移动速度,使用了将输送带22到印刷结束为止所移动的距离除以停止时间与移动时间之和而获得的平均速度,但是并不限定于此。例如,在行式头式的情况下,存在不采用间歇输送的情况。在这样的情况下,也可以不是利用行程数来表现输送带22的移动速度,而是将例如驱动辊24的周速度表现为输送带22的移动速度。

9.变形例8

虽然在本实施方式中,作为加热部用表931,将印刷速度(行程数)与对应于印刷速度的加热部52的驱动数量之间的对应关系储存于存储部93中,但是并不限于此。由于在行式头式的情况下,能够将驱动辊24的周速度设为输送带22的移动速度,因此,也可以设为,作为加热部用表931,将输送带22的移动速度与和输送带22的移动速度对应的加热部52的驱动数量之间的对应关系储存于存储部93中。

10.变形例9

虽然在本实施方式中,以将向各加热部52(第一加热部521~第六加热部526)进行通电的电力量设为相同的方式而被控制,但是并不限于此。也可以使向各加热部52进行通电的电力彼此不同。

根据上述实施方式以及变形例,能够获得以下的效果。

本实施方式的输送装置1具备输送带22、加热单元50、按压部60、温度检测部65、和控制部90。此外,输送带22具有将介质m粘合并进行支承的支承面22a,并且对粘合的介质m进行输送。加热单元50对介质m被支承于支承面22a之前的输送带22进行加热。按压部60在输送带22的移动方向上被设置于加热单元50的下游侧,并将介质m按到支承面22a上。温度检测部65在移动方向上对从加热单元50到按压部60为止的支承面22a的温度进行检测。控制部90根据温度检测部65的检测结果而对加热单元50进行控制。

根据上述结构,能够根据有助于介质m与输送带22的紧贴性的、从加热单元50到按压部60的支承面22a的温度,对加热单元50进行控制,因此,与不具备上述结构的情况相比,能够使介质m相对于输送带22的紧贴性稳定化。因此,能够实现使介质m相对于输送带22的紧贴性稳定化的输送装置1。

本实施方式的输送装置1具备供输送带22卷挂的辊(驱动辊24、旋转辊23)。另外,加热单元50具备在输送带22的移动方向上排列的多个加热部52。另外,控制部90根据输送带22的由印刷的行程数决定的移动速度、和粘合层25的温度的检测结果,而对多个加热部52中的通电的加热部52进行选择。

另外,由加热单元50加热了的输送带22的蓄热量通常根据加热时间而变化。

根据上述结构,在输送带22的移动速度较慢的情况(低速模式的情况)下,与输送带22的移动速度较快的情况(高速模式的情况)相比,使多个加热部52中的通电的加热部52减少。因此,能够使输送带22的移动速度较慢的情况下的蓄热量与输送带22的移动速度较快的情况下的蓄热量大致相等。

另外,能够使在输送带22的移动速度较慢的情况下的、从输送带22传递至辊(驱动辊24、旋转辊23)的热能与在输送带22的移动速度较快的情况下的、从输送带22传递至辊的热能大致相等,辊的热膨胀的程度也在各自的速度下大致相等。因此,辊的热膨胀的程度在各自的速度下被均匀化,缘于辊的热膨胀的输送精度也被均匀化。因此,能够提高对介质m进行输送的精度。

在本实施方式的输送装置1中,控制部90根据移动速度而从多个加热部52中的距按压部60最近的加热部52起依次进行选择,并对支承面22a进行加热。根据上述结构,由于选择多个加热部52中的距按压部60最近的加热部52而加热支承面22a,因此,与选择距按压部60最远的加热部52的情况相比,从被选择的加热部52到按压部60为止的距离变短,从而能够降低依存于距离而增加的加热损失。

在本实施方式的输送装置1中,控制部90根据移动速度和检测结果,来调节向加热单元50的输入,并调节加热单元50的温度。

根据上述结构,控制部90通过根据移动速度和检测结果,调节向加热单元50的输入(选择所加热的加热部52,并且变更被选择出的加热部52的输出)而调节加热单元50的温度,从而进一步恰当地调节了按压部60附近的粘合剂的温度,能够进一步使介质m相对于输送带22的紧贴性稳定化。

本实施方式的印刷装置100具备输送带22、作为记录部的印刷部30、加热单元50、按压部60、温度检测部65、和控制部90。此外,输送带22具有将介质m粘合并进行支承的支承面22a,并且对粘合的介质m进行输送。印刷部30在被输送的介质m上实施记录。加热单元50对介质m被支承于支承面22a之前的输送带22进行加热。按压部60在输送带22的移动方向上被设置于加热单元50的下游侧,并将介质m按到支承面22a上。温度检测部65在移动方向上对从加热单元50到按压部60为止的支承面22a的温度进行检测。控制部90根据温度检测部65的检测结果而对加热单元50进行控制。

根据上述结构,根据有助于介质m与输送带22的紧贴性的、从加热单元50到按压部60的支承面22a的温度,对加热单元50进行控制。因此,与不具备上述结构的情况相比,能够使介质m相对于输送带22的紧贴性稳定化。因此,能够可靠地实施印刷,从而能够实现提高图像品质的印刷装置100。

在本实施方式的印刷装置100中,加热单元50具备在移动方向上排列的多个加热部52。此外,控制部90根据输送带22的移动速度和检测结果而对多个加热部52中的被通电的加热部52进行选择。

根据上述结构,通过使达到65℃后的输送带22的冷却性能接近于图6所示的图表a,即,使在输送带22中所积蓄的热量比较小,从而输送带22中的由加热部52加热后的部分到达印刷部30时的热量(温度)变小。此处,穿过了按压部60后的输送带22中的由加热部52加热了的部分的温度越高,则到达印刷部30后的 y方向上的温度梯度越是增加。其原因是,印刷部30的周围被暴露于大气下,每当输送带22向 y方向移动,就向大气放出热。由于在本实施方式中,输送带22中的由加热部52加热了的部分到达印刷部30时的热量(温度)较小,因此,降低了 y方向上的输送带22(支承面22a)的温度梯度。借此,能够降低因温度梯度而产生的被记录在介质m上的图像的 y方向上的色差。因此,能够提高在介质m上所记录的图像的品质。

符号说明

1…输送装置;10…放卷部;20…输送部;22…输送带;22a…支承面;23…旋转辊;24…驱动辊;25…粘合层;30…作为记录部的印刷部;50…加热单元;52…加热部;60…按压部;65…温度检测部;90…控制部;100…作为记录装置的印刷装置;m…介质。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。