1.本实用新型用于太阳能加热技术领域,特别是涉及一种用于制冷机的太阳能加热装置。

背景技术:

2.随着传统能源的能量日益减少,新能源代替传统能源必将成为一种趋势,现有的吸收式制冷机中,一般利用低压蒸汽、热水,或者废汽、废热进行加热,由于废汽、废热只常见于工厂和电厂,对于能源获取有一定要求,不利于推广,而太阳能分布广泛,利用太阳能作为吸收式制冷剂的热源可以广泛地推广使用。

3.制冷剂和吸收剂的分离一般通过水平加热发生器底部,这样存在局部加热不均匀、制冷剂吸收剂混合度高的问题,导致气态的制冷剂和液态的吸收剂分离效果差、效率低。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种用于制冷机的太阳能加热装置,能够提高气态制冷剂和液态吸收剂分离效果和分离效率。

5.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种用于制冷机的太阳能加热装置,包括:

6.发生器,具有进液口、出液口和出气口,所述发生器内部设有空腔,所述空腔用于容纳制冷剂和吸收剂的混合液,所述进液口、出气口和出液口均与所述空腔连通,所述出气口位于所述出液口的上方;

7.透射镜组件,具有镜框和多个楞组,各所述楞组布置在所述镜框上,所述楞组用于将射入所述透射镜组件的光线折射形成第一焦面,所述第一焦面分布在所述发生器两侧,所述楞组包括倾角相同的多个微楞,所述楞组的布置方程为,r

n

=x1 x2 x3…

x

n

,以所述透射镜组件的中心为原点,r

n

为第n个楞组的末端与原点的距离,x

n

为第n个楞组的宽度,n为微楞的折射率,f1为第一焦面顶端与原点之间的距离,f2为第一焦面底端与原点之间的距离,α

n

为第n个楞组的微楞与所述镜框的夹角;

8.反射镜组件,具有镜座和多个反射镜,各所述反射镜用于将射入所述反射镜组件的光线反射形成第二焦面,所述第二焦面与所述第一焦面重合,所述反射镜在所述镜座上的布置方程为:

以所述镜座的中心为原点,w

n

为第n块反射镜接近原点的一端与原点之间的距离,θ

n

为反射镜与镜座的夹角;y

n

为第n块反射镜的倾斜高度,d

n

为第n块反射镜的镜面宽度,f3为第二焦面底端与原点之间的距离,β

n

为反射光线与镜座的夹角。

9.上述技术方案至少具有如下优点或有益效果:在使用过程中,楞组将射入透射镜组件的光线折射形成分布在发生器两侧的第一焦面,反射镜将射入反射镜组件的光线反射形成分布在发生器两侧的第二焦面,从而对发生器内部的制冷剂和吸收剂的混合液进行加热,将制冷剂以蒸汽的形式分离出来,从出气口排出,高浓度的吸收剂则通过出液口排出,这种加热装置在发生器两面进行了加热,使得发生器受热更加均匀,气液分离效果更好。

10.进一步作为本实用新型技术方案的改进,所述反射镜组件上的反射镜对称分布在所述透射镜组件两侧。

11.进一步作为本实用新型技术方案的改进,所述镜框通过镜框支架固定在所述发生器上方,所述镜座位于所述发生器下方并与所述镜框支架连接,所述发生器固定在所述镜座中部。

12.进一步作为本实用新型技术方案的改进,还包括底座,所述底座与所述镜框支架通过第一旋转轴连接。

13.进一步作为本实用新型技术方案的改进,所述第一旋转轴的高度与整体装置的重心高度相同。

14.进一步作为本实用新型技术方案的改进,所述底座上安装高度角电机,所述高度角电机用于驱动所述第一旋转轴转动。

15.进一步作为本实用新型技术方案的改进,还包括支脚,所述支脚用于支撑在地面,所述支脚与所述底座通过第二旋转轴连接。

16.进一步作为本实用新型技术方案的改进,所述底座底部设有方位角电机,所述方位角电机用于驱动所述第二旋转轴旋转。

17.进一步作为本实用新型技术方案的改进,所述高度角电机和所述方位角电机均通过单片机控制。

18.进一步作为本实用新型技术方案的改进,所述发生器包括相互连通的第一长方体结构和第二长方体结构,所述第一长方体结构的断面宽度小于所述第二长方体结构的断面宽度,所述第一焦面和所述第二焦面均位于所述第一长方体结构的两侧。

附图说明

19.下面结合附图对本实用新型作进一步说明:

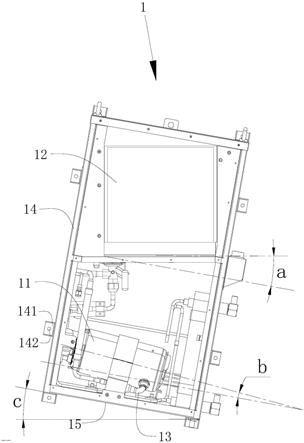

20.图1是本实用新型一个实施例的结构示意图;

21.图2是图1所示的一个实施例中发生器的内部结构示意图;

22.图3是透射镜组件光路示意图;

23.图4是透射镜组件的光路几何关系示意图;

24.图5是反射镜组件的光路几何关系示意图;

25.图6是一些实施例中透射镜组件的数据示意图;

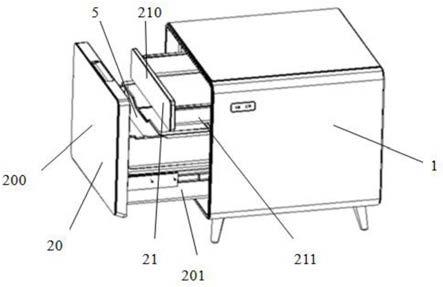

26.图7是一些实施例中反射镜组件的数据示意图。

具体实施方式

27.本部分将详细描述本实用新型的具体实施例,本实用新型之较佳实施例在附图中示出,附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述,使人能够直观地、形象地理解本实用新型的每个技术特征和整体技术方案,但其不能理解为对本实用新型保护范围的限制。

28.本实用新型中,如果有描述到方向(上、下、左、右、前及后)时,其仅是为了便于描述本实用新型的技术方案,而不是指示或暗示所指的技术特征必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

29.本实用新型中,“若干”的含义是一个或者多个,“多个”的含义是两个以上,“大于”“小于”“超过”等理解为不包括本数;“以上”“以下”“以内”等理解为包括本数。在本实用新型的描述中,如果有描述到“第一”“第二”仅用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

30.本实用新型中,除非另有明确的限定,“设置”“安装”“连接”等词语应做广义理解,例如,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连;可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,还可以是一体成型;可以是机械连接,也可以是电连接或能够互相通讯;可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。

31.参见图1、图3,本实用新型的实施例提供了一种用于制冷机的太阳能加热装置,包括发生器1和透射镜组件2,其中发生器1具有进液口10、出液口11和出气口12,发生器1内部设有空腔,空腔用于容纳制冷剂和吸收剂的混合液,进液口10、出气口12和出液口11均与空腔连通,出气口12位于出液口11的上方,透射镜组件2具有镜框20和多个楞组21,各楞组21布置在镜框20上,楞组21用于将射入透射镜组件2的光线折射形成第一焦面,第一焦面分布在发生器1两侧,楞组21包括倾角相同的多个微楞210,楞组21在镜框20上的布置方程为r

n

=x1 x2 x3…

x

n

,以镜框20的中心为原点,r

n

为第n个楞组21的末端与原点的距离,x

n

为第n个楞组21的宽度,n为微楞210的折射率,f2为第一焦面底端与原点之间的距离,α

n

为第n个楞组21的微楞210与镜框20的夹角。

32.反射镜组件4,具有镜座41和多个反射镜40,各反射镜40用于将射入反射镜组件4的光线反射形成第二焦面,第二焦面与第一焦面重合,反射镜40的布置方程为:的光线反射形成第二焦面,第二焦面与第一焦面重合,反射镜40的布置方程为:的光线反射形成第二焦面,第二焦面与第一焦面重合,反射镜40的布置方程为:以发生器1在反射镜组件4上的正向投影为原

点,w

n

为第n块反射镜40接近原点的一端与原点之间的距离,θ

n

为反射镜40与镜座41的夹角;y

n

为第n块反射镜40的倾斜高度,d

n

为第n块反射镜40的宽度,f3为第二焦面底端与原点之间的距离。

33.在使用过程中,楞组21将射入透射镜组件2的光线折射形成分布在发生器1两侧的第一焦面,反射镜40将射入反射镜组件4的光线反射形成分布在发生器1两侧的第二焦面,从而对发生器1内部的制冷剂和吸收剂的混合液进行加热,将制冷剂以蒸汽的形式分离出来,从出气口12排出,高浓度的吸收剂则通过出液口11排出,这种加热装置在发生器1两面进行了加热,使得发生器1受热更加均匀,气液分离效果更好。

34.具体的,透射镜组件2是在菲涅尔透镜的基础上改进得到,具体的,参见图3、图4,以透射镜组件2的中心为原点,设透射镜组件2的整体总宽为l,第一焦面上下两端距离原点的距离为f1、f2,因此第一焦面的聚光范围为(f2‑

f1),第n个楞组21长度为x

n

,r

n

为第n个楞组21末端距离原点的距离,由前所知,由于同一楞组21内的微楞210的倾角α相等,因此对于入射光为垂直于反射镜40的平行光折射时有ac平行bd、ae平行bg,过点c作垂线ch,交bd于点h,过点e作垂线ef,交bg于f。依几何关系有三角形odb相似于三角形cdh,三角形ogb相似于三角形efg,因此有eg/ef=og/ob,设eg=x

n

,而ab=ef=f2

‑

f1,og=r

n

,ob=f2,因此x

n

/(f2‑

f1)=r

n

/f2,r

n

=x1 x2 x3…

x

n

。由于本技术中的发生器1的位置已知,即已知f2、f1,且透射镜组件2的反射镜40总宽l已知,通过迭代法可依次分别求出x

n

…

x3、x2、x1和r

n

‑1…

r3、r2、r1。在求出了每一楞组21的位置和范围,还需知道该楞组21内微楞210的形状,即α的角度,设第n个楞组21内的微楞210的倾角为α

n

,同一楞组21内倾角相同。由上述内容求出的楞组21的排列位置r1、r2、r3...r

n

,可用菲涅尔透镜基本设计公式可求出倾角:式中n为透镜的折射率,由于在求位置的控制方程的时候,使用的r

n

长度为第n个楞组21末端与原点的距离,因此上述的f=f2。至此,已求出了每一楞组21的位置,楞组21的长度、以及楞组21内微楞210的倾角。

35.本技术中焦面高度设为25cm、总镜宽200cm、焦面底端距离菲涅尔透镜的高度f2=150cm,f1为焦面顶端距离菲涅尔透镜的高度,则f1=f2‑

25=125cm,透镜使用pmma材料,折射率n=1.49为例,对上述方程进行应用,f1=125cm,f2=150cm,r

n

=l/2=100cm,将数据代入式x

n

/(f2‑

f1)=r

n

/f2,可求得x

n

=16.667cm,进一步的,由式r

n

=x1 x2 x3…

x

n

得到r

n

‑1=x1 x2 x3…

x

n

‑1=r

n

‑

x

n

=83.333cm,由此重复迭代,可最终求出所有的r

n

和x

n

,在得到楞组所在位置r

n

‑1…

r3、r2、r1,带入公式可求出α

n

…

α3、α2、α1,在本实施例中,最终结果如图6所示,最靠近边缘的楞组x

22

长度为16.667cm,该组内所有微楞的倾角α

22

都为40.133

°

,其余楞组同理,由于越靠近镜面中心,楞组的倾角越小,到x1长度为0.362cm时,微楞的倾角已经小于2

°

了,在工程上可视为平行,即可看做平面的高透玻璃,因此分成22个楞组已经足够。

36.反射镜组件4是在菲涅尔反射镜的基础上进行的改进,如图5所示,距离oa的第n块反射镜40距离原点的距离oc为w

n

,其后一块反射镜40,即第n 1块反射镜40距离原点的长度od为w

n 1

,cf为反射镜40,hc、jf为垂直入射的光线,cb、fa为对应的反射光线,cn为反射镜40

的法线,线段ab为聚焦焦线,设反射镜40与镜座41的夹角∠fci为θ

n

,其后一块反射镜40与镜座41的夹角为θ

n 1

,由于入射至反射镜40上的光线需要均匀地聚焦于ab,因此反射光线af平行于bc,而后一块的反射光线也需汇聚于焦线ab,因此ag平行于bd,作辅助线fk垂直于bo交bo于k,延长反射光线af交cd于m,因为焦线位置和长度一般为工程人员根据实际场地、工件尺寸等情况所设计的,因此即已知bo和ab,设bo=f3,ao=f4,设∠bco为β

n

,由几何关系可知θ

n

=(90

°‑

β

n

)/2,β

n

=arctan(f3/w

n

),由几何关系可知,∠oam=2θ

n

,om=f4

×

tan(2θ

n

)=w

n

ci im=w

n

(fi/tanθn) (fi/tanβ

n

),而cf=fi/sinθ

n

,由以上几式可知,需要知道w

n

上述几个方程才能闭合,才能进一步求出镜长cf、反射镜40与镜框20的夹角θ

n

以及fi,而w

n

为第n块反射镜的位置,其本身为所求量,其取值为未知,为解决这个问题,先推导下一块反射镜的位置w

n 1

,即od的值。由于三角形obd与三角形kbf相似,有kf/od=bk/bo,即oi/w

n 1

=(f3‑

fi)/f3,而oi=w

n

(fi/sinθ

n

),要求出w

n 1

,两个式子中仍有两个未知数w

n

、fi,而前面可知fi为w

n

的函数,可消去fi,因此,在求出w

n

的同时,也可知道下一块反射镜40的位置w

n 1

,利用这一信息可进行递推,只需要知道第一面反射镜40的位置,则可知道第二面反射镜40的位置,因此可一直推出所有反射镜40的位置,直到满足采光面积需求的第n面反射镜,而第一块反射镜40的位置w1,结合工程实际,可设置为一靠近中线oa的值,设第n块反射镜40的倾斜高度fi为y

n

,该反射镜40宽度为d

n

,则将以上式子变形总结为:θ

n

=(90

°‑

β

n

)/2;y

n

=(2

×

tan2θ

n

‑

w

n

)

×

tanθ

n

×

tanβ

n

/(tanθ

n

tanβ

n

);d

n

=y

n

/sinθ

n

;w

n 1

=(f3/(f3‑

y

n

))

×

((w

n

y

n

)/tanθ

n

);其中tanβ

n

=f3/w

n

。通过赋予初值w1可迭代求出第一面至第n面反射镜的位置、长度、与镜框20的倾角。

37.对于新型菲涅尔反射镜镜场组的布置,本专利以焦面高度25cm、竖直焦面底端距离镜座的高度150cm,第一面反射镜距离中心oa长度100cm为例,对上述方程进行应用。假设在图5中,cf即为第一面反射镜,w

n

=w1=100,由式tanβ

n

=f3/w

n

可求出β1=56.31

°

,由式θ

n

=(90

°‑

β

n

)/2,求出θ1=16.85

°

,由式y

n

=(2

×

tan2θ

n

‑

w

n

)

×

tanθ

n

×

tanβ

n

/(tanθ

n

tanβ

n

)求出y1=4.20cm,由式d

n

=y

n

/sinθ

n

;w

n 1

=(f3/(f3‑

y

n

))

×

((w

n

y

n

)/tanθ

n

)求出d1=13.87cm。则第一面反射镜的位置w1、镜面宽度d1,与镜座的夹角θ1全部求出。而由式w

n 1

=(f3/(f3‑

y

n

))

×

((w

n

y

n

)/tanθ

n

)可求出第二块反射镜的位置w2,重复上述步骤,可求出第二块反射镜的所有信息,其余反射镜的信息依次类推,最终结果如图7所示,本技术中提供了焦面的高度为25cm,焦面低端距离镜座41的高度为150cm,第一面反射镜的初始位置100cm,图7为总共7面反射镜的结果示意,具体应用时,可根据实际情况设定反射镜面的数目、菲涅尔透镜的宽度、焦面大小。

38.其中,镜框20通过镜框支架3固定在发生器1上方,镜框20位于发生器1下方并与镜框支架3连接,发生器1固定在镜框20中部。

39.在一些实施例中,反射镜组件4上的反射镜40对称分布在透射镜组件2两侧,这样能为发生器1的安装、检修腾出空间,减少反射镜组件4对透射镜组件2的遮挡。

40.在一些实施例中,还包括底座5,底座5与镜框支架3通过第一旋转轴连接,这样可以将镜框支架3以第一旋转轴为圆心进行旋转,使得透射镜组件2跟踪太阳。

41.具体的,参见图1,发生器1通过三条支杆支撑起来固定在底座5的中部,透射镜组件2通过镜框20支架水平设在发生器1上方,反射镜组件4固定在发生器1下方,反射镜组件4中的反射镜40以发生器1为对称面,对称布置在发生器1两侧,其中水平设在发生器1上方的

透射镜组件2还能够起到对发生器1遮挡的作用,减少发生器1受到雨水的侵蚀。

42.需要说明的是,针对现有的吸收式制冷机分离发生器水平受热不均匀、制冷剂吸收剂分离效果差效率低及环境污染等问题,本技术中利用容易获得且能量密度适中的太阳能为吸收式制冷机提供热源,使用过程中可通过透射镜组件2和反射镜组件4将太阳光汇聚成一竖直的焦面,进行竖向加热并充分利用溶液的密度差对气液进行分离,用于吸收式制冷机中制冷剂和吸收剂的分离时效果好、效率高,由于本技术中透射镜组件2为对称结构的菲涅尔透镜,反射镜组件4为对称结构的菲涅尔反射镜,因此发生器1可两面受热且为面聚焦,发生器1具有良好的受热均匀性,采用反射镜组件4和透射镜组件2相结合的方式,一是使整体结构更加紧凑,透射镜组件2与反射镜组件4上下错开的布置便于系统整体的安装维护,二是由于发生器1为受热装置,一般为金属材料制作,安装在发生器上方的透射镜组件2可为发生器1提供部分遮挡,减少雨水的侵蚀,三是在靠近聚焦中心处采用透射聚光具有更高聚光效率。

43.进一步的,底座5上安装高度角电机50,高度角电机50的动力输出端安装有齿轮,第一旋转轴上也安装有齿轮,两个齿轮相互啮合,高度角电机50通过齿轮进行传动,从而带动镜框支架3做旋转运动,以使透射镜组件2跟踪太阳。

44.进一步的,第一旋转轴的高度与整体装置的重心高度相同,这样可使第一旋转轴所承受的力矩最小,高度角电机50的能耗最小。

45.进一步的,底座5底部设有方位角电机6,方位角电机6与底座5通过齿轮传动,以驱动整体装置水平转动。

46.在另外一些实施例中,还包括支脚7,支脚7与底座5通过第二旋转轴连接,支脚7支撑在地面上,底座5安装在支脚7上,这样使得整体装置能够以第二旋转轴为圆心进行旋转,以使透射镜组件2和反射镜组件4跟踪太阳。

47.其中支脚7的结构为发散型结构,这样使得支脚7的受力面积更大。

48.进一步的,高度角电机50和方位角电机6均通过单片机控制,可以在单片机中编入当地的经纬度程序,实现自动追踪太阳。

49.在一些实施例中,发生器1包括相互连通的第一长方体结构和第二长方体结构,第一长方体结构的断面宽度小于第二长方体结构的断面宽度,使得发生器1的端面呈现凸字型的结构,第一焦面和第二焦面均位于第一长方体结构的两侧。

50.具体的,参见图2,发生器1内从上到下分成三层,第一层是制冷剂蒸汽13,第二层是制冷剂和吸收剂的混合液14,第三层是高浓度吸收剂15,制冷剂和吸收剂的混合液14从进液口10进入发生器1的内腔中,经过太阳能加热,并充分利用溶液的密度差对气液进行分离,制冷剂蒸汽13从右侧上端出气口12排出,吸收剂从右侧下端出液口11排出,其中第一层与第二层均位于第一长方体结构内部,第三层位于第二长方体结构内部,第一焦面和第二焦面聚焦在第一长方体结构两侧,以对第一长方体结构两侧进行直接加热,而第二长方体结构的两侧不会被焦面所覆盖,所以不会被直接加热。

51.当然,本技术并不局限于上述实施方式,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出等同变形或替换,这些等同的变型或替换均包含在本技术权利要求所限定的范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。