1.本发明涉及微生物诱变系统领域,具体地说是一种等离子体诱变微生物的系统以及用其进行诱变的方法。

背景技术:

2.随着科技的发展和生活水平的提高,人们对各类生物制品的需求也不断提高,特别是一些菌类制品。然而在生产中现有的菌类性能已经无法满足需求。为了解决这个问题许多研究者都希望得到具有优异性状的新菌株。目前主要有基因工程和诱变育种两种方法。通常情况下,基因工程是目前微生物菌株改良的首选方法,但在许多情况下,比如对应的基因组位点所需的表型是未知的时候,诱变仍然是唯一的选择。

3.等离子体放电技术作为一种快速、高效的现代物理农业技术,由于其操作简便,在农业中得到了广泛的研究。在现有的研究中,通常用其杀灭物体表面的微生物,近几年来逐渐将其应用于菌类的诱变。现有技术的研究中,放电方式为大气压等离子体放电和介质阻挡放电。在高压电场下采用“针—板”电极进行诱变。具体方法为被诱变菌种经涂布后置于电极之间。将被诱变样品通入氦气或者氩气等工作气体,放电电压在3kv左右,诱变时间1min左右。

4.在实际应用中,现有的诱变系统只能针对表面的一层菌进行诱变,因此都采用先将待诱变菌涂布后再进行诱变的方式,一次只能对几十个菌株进行诱变,效率极低。为了提高诱变效率,也有少数人员将菌液离心后取沉淀的菌体加入生理盐水后制作成菌落悬液直接放置于电极之间进行诱变,这种等离子体诱变系统结构复杂,操作麻烦,需专人进行严格培训后方可上岗,且接受等离子体诱变的菌株较少,因此得到性能优异的菌株的几率低。

技术实现要素:

5.本发明是针对背景技术中提及的技术缺陷,一是提供一种等离子体诱变微生物的系统,二是提供用这种系统进行诱变的方法。

6.本发明所采用的技术方案是:一种等离子体诱变微生物的系统,包括直流高压电源、通气组件、无菌箱和放电组件;所述放电组件包括定时开关、直流高压发生器、空气间隙、内电极和外电极;直流高压电源经所述定时开关与直流高压发生器的输入端连接,直流高压发生器其输出端正极接外电极,其输出端负极经空气间隙接内电极;所述通气组件包括通气管、调压阀和滤菌膜;通气管与气泵连接,调压阀安装在通气管上,通气管内设置有滤菌膜;通气管的下端侧壁上均布出气孔;无菌箱内设置置物台;外电极、内电极和通气管的尾段均置于无菌箱内;外电极的尾端设置外电极套,外电极套套设于通气管下端外壁上;内电极插装于通气管内。

7.一种基于所述系统进行诱变的方法,按照以下步骤进行:

s1.根据需要诱变菌种选取相应的培养条件培养得到待诱变菌种的菌液;s2.打开无菌箱内的紫外灯,照射30-60分钟;s3.取步骤s1的菌液于容器中,将容器置于无菌箱内的置物台上;将通气管和诱变电极插入容器底部;s4.打开气泵,调整减压阀旋钮后至指定气压;在定时开关上设定需要的诱变时间;打开电源开关,输出电压;诱变完成后设备自动断电;s5.取出诱变的菌液,在超净工作台内涂布后转移到恒温培养箱中培养。

8.s6.将培养完成后的菌落根据大小、形态进行初筛;s7.以原始菌株为对照组,培养步骤s6得到的初筛菌株。

9.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:1、本发明采用10~15kv的高电压诱变,使被诱变样品接受等离子体作用的剂量大大增加,提高了被诱变的概率;2、用液体中气泡放电的方式进行细菌诱变,诱变过程操作简单,诱变效率高;气泡的存在使菌液被扰动,弥补了与其他物理诱变方式(如射线、紫外线、粒子束)相比等离子体穿透力弱的缺点。

10.3、诱变系统体积小、重量轻、成本低、能耗低、操作简便、诱变效率高,便于运输。

附图说明

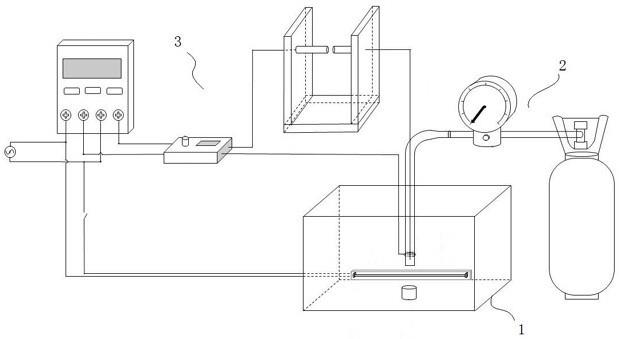

11.图1为本发明中诱变系统的整体结构示意图。

12.图2为本发明中无菌箱内部结构示意图。

13.图3为本发明中放电组件的结构示意图。

14.图4为本发明中通气组件的结构示意图。

15.图中:无菌箱1,通气组件2,放电组件3。

具体实施方式

16.下面结合附图和实施例对本发明做进一步说明。

17.本发明主要提供一种新型等离子体诱变微生物的系统。参见附图1-3,此系统包括直流高压电源、通气组件、无菌箱和放电组件。

18.放电组件3包括定时开关3-1、电压调节旋钮3-2、直流高压发生器3-3、空气间隙3-4、内电极3-5和外电极3-6。直流高压电源经定时开关3-1与直流高压发生器3-3的输入端连接,直流高压发生器上设置能够调节电压大小的电压调节旋钮3-2。直流高压发生器3-3的输出端正极接外电极3-6,输出端负极经空气间隙3-4接内电极3-5。内电极3-5插入通气管2-1内,外电极3-6设置在通气管2-1外,外电极3-6的尾端设置外电极套3-7,该外电极套3-7套设在通气管2-1下端外壁上,外电极套的作用一是放电,二是支撑。

19.作为优选的技术方案,直流高压电源采用220v、50hz的交流电输入,经过定时开关后连接至直流高压发生器。直流高压发生器将220v、50hz的交流电先整流后逆变输出高频交流电,随后将高频交流电连接倍压整流电路获得直流高压。所述直流高压发生器输出直流可调电压,诱变时电极两端电压按电极距离在24kv/cm的1.2-1.6倍之间确定。输出端正极接诱变电极的外电极,负极经空气间隙后接诱变电极的内电极。由于空气间隙的存在,诱

变电极两端的放电形式为脉冲放电,极大的减弱了在菌液中放电产生的电解水反应,同时减弱了一部分被诱变菌液的升温现象。

20.通气组件包括通气管2-1、滤菌膜2-2和调压阀2-3。通气管2-1与气泵连接,调压阀2-3安装在通气管2-1上,调压阀2-3上设置用于调节气流大小的气流调节旋钮2-4。通气管2-1内设置有滤菌膜2-2;通气管2-1的下端侧壁上均布出气孔2-5。气源经调压阀2-3减压后,通过通气管2-1送出,在调压阀2-3的出口处放置孔径0.22的滤菌膜2-2。经滤菌膜2-2后的通气管2-1末端的管壁上均布直径0.1-0.2mm的出气孔2-5,出气孔2-5的个数为80-100个。出气孔的数量孔能够保证被诱变液体内保持3个/ml以上气泡。

21.通过出气孔的设置可以在被诱变菌液中产生大量含有等离子体的细密气泡。通过减小气泡的体积和增加数量可以减缓气泡在菌液中上升的速度,使被电离产生的等离子体对菌体的作用时间增长,同时增加了菌液于等离子体的接触面积,使得等离子体的利用率提高从而可以提高其诱变率。气泡的存在使菌液被扰动,弥补了与其他物理诱变方式(如射线、紫外线、粒子束)相比等离子体穿透力弱的缺点。通入的气体可以使被诱变菌液的温度降低,进一步减少在液体内通电带来的温度上升。实验表明,诱变15min时菌液的温度上升1。

22.无菌箱1为亚克力材质的密封箱体,无菌箱1的箱体1-1的内侧壁上设置紫外灯1-2,底面的中央位置设置置物台1-3,通气管2-1的端口悬置于置物台1-3上方。

23.方便观察并绝缘为侧拉式开启,紫外灯1-2用于杀菌。诱变的放电电极与通气管末端组合在一起形成诱变置于无菌箱内部,并密封处理。箱体底部中间设置置物台1-3,一般置物台上用于放置试管。

24.用上述系统进行诱变,操作步骤如下。

25.s1.根据需要诱变菌种选取相应的培养条件培养得到待诱变菌种的菌液。

26.s2.打开无菌箱内的紫外灯照射30分钟以上,一般为30-60分钟,照射至无菌箱内无菌,充分杀灭诱变系统的菌类。

27.s3.取步骤s1的菌液于试管中,将试管置于无菌箱内的置物台上;将通气管和诱变电极插入容器底部。

28.s4.打开气泵,调整减压阀旋钮后至指定气压;在定时开关上设定需要的诱变时间;打开电源开关,输出电压;诱变完成后设备自动断电;调整气压大小、电压大小和处理时间,三者配合使被诱变菌液中细菌的死亡率达75%-85%。

29.s5.取出诱变的菌液,在超净工作台内涂布后转移到恒温培养箱中培养。

30.s6.将培养完成后的菌落根据大小、形态进行初筛。筛选出生长旺盛或者形态发生明显变化的菌株,这些菌株大多是被诱变的。

31.s7.以原始菌株为对照组,培养步骤s6初筛得到的菌株。

32.定时检测培养液的ph值、od值、活菌数、代谢产物等生理指标。筛选出真正性能发生变异的菌株。

33.将筛选出的正突变效果明显的菌株进行传代培养检测其遗传稳定性。

34.下面以具体的实施例对上述方法做进一步说明。

35.实施例1

1、将植物乳杆菌接种于装有100ml的灭菌mrs液体培养基的100ml细口瓶中在37的恒温培养箱培养18h。取发酵液各5ml于灭菌试管中,取四组,一组为对照。

36.2、无菌箱经紫外灯照射45min后打开通气组件,诱变电极插入盛有待诱变菌液的试管底部,设定诱变时间40分钟后通电、调节电压控制旋钮,分别在12kv电压下诱变5min、10min、15min。

37.3、将诱变后的菌液在超净工作台内用生理盐水稀释至倍,分别取100稀释至倍的稀释液涂布于含有2%琼脂的mrs培养基,涂布后的倒置于37℃的恒温培养箱中培养。18h后观察菌落形态,筛选出形态、大小变化明显的菌落培养。

38.4、在超净工作台内挑取初筛的菌落,装有100ml的灭菌mrs液体培养基的100ml细口瓶中37℃培养,18h后取样测od值()、ph值、并计活菌数。

39.5、用双层培养基打孔法进行抑菌性实验。上层为大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌和na培养基混合物,下层为na培养基。在培养基上打孔后将乳酸菌菌液加入孔内,培养18h后测量出现的抑菌圈直径,根据直径大小判断抑菌性强弱。

40.6、根据4)和5)的结果筛选出性能优异的菌株后进行传代培养,逐代测其各项生理指标确定其遗传稳定性。

41.实验数据:诱变完涂布后共得到了2株形态出现明显变化的单菌落,抑菌性强。测量其个生物量得到了如下数据。

[0042] 随后对其进行传代实验发现都可以稳定遗传。

[0043]

实施例2该实施例中的具体步骤与实施例1相同,作出改变的是诱变过程中的电压改为15kv。此次得到一株蛋白酶活性高的乳酸菌。

[0044]

随后对其进行传代实验发现都可以稳定遗传。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。