1.本技术涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。

背景技术:

2.随着显示技术的发展,显示设备已被广泛的应用于人们生活中的各个领域中,显示设备的种类也随之变得越来越多,近年来,随着车载中控、电视等领域对显示设备的透明显示需求增加,越来越多的厂商致力于研发透明显示产品。

3.目前,现有的显示设备中通常设置有摄像头、指纹识别模组等光学器件,传统的光学器件需要在显示模组的背部或上部制作外挂模块,这在一定程度上会影响显示设备的透光性和均一性。

技术实现要素:

4.本技术实施例提供了一种显示面板及显示装置,用以提升所述显示面板的透光性,进而提高所述显示装置的透明度。

5.为了实现上述效果,本技术提供的技术方案如下:

6.一种显示面板,包括显示区、透光区以及位于所述显示区和所述透光区之间的非透光区;

7.所述显示面板包括:

8.基底;

9.薄膜晶体管层,设置于所述基底上;

10.发光器件层,设置与所述薄膜晶体管层上,所述发光器件层包括多个发光单元,所述发光单元位于所述显示区;

11.封装层,位于所述发光器件层远离所述薄膜晶体管层的一侧;

12.其中,所述显示面板还包括位于所述基底和所述封装层之间的光学器件、以及位于所述基底和所述光学器件之间的反射层,所述光学器件位于所述非透光区,所述反射层在所述基底上的正投影内至少部分位于所述透光区内,且所述反射层在所述基底上的正投影覆盖所述光学器件在所述基底上的正投影。

13.在本技术实施例所提供的显示面板中,所述显示面板还包括位于所述薄膜晶体管层上的平坦层和像素定义层,所述像素定义层包括多个开口,一所述开口内设置有一所述发光单元;

14.其中,所述发光器件层位于所述平坦层和所述像素定义层之间。

15.在本技术实施例所提供的显示面板中,所述薄膜晶体管层包括第一薄膜晶体管,所述第一薄膜晶体管包括位于所述基底上的第一半导体层、位于所述第一半导体层上方的第一栅极、第二栅极以及分别与所述第一半导体层连接的第一源极和第一漏极;

16.所述光学器件包括层叠设置于所述薄膜晶体管层上的第一电极、感光传感器以及第二电极,其中,所述光学器件在所述基底上的正投影与所述第一薄膜晶体管在所述基底

上的正投影不重叠,且所述第一电极与所述第一源极或所述第一漏极电连接。

17.在本技术实施例所提供的显示面板中,所述第一电极的材料为透明导电材料,所述第二电极的材料为金属遮光材料。

18.在本技术实施例所提供的显示面板中,所述显示面板包括位于所述基底上的半导体层、第一金属层、第二金属层、第三金属层、第四金属层以及第五金属层;

19.所述薄膜晶体管层还包括第二薄膜晶体管,所述第二薄膜晶体管包括位于所述基底上的第二半导体层、位于所述第二半导体层上方的第三栅极、第四栅极以及分别与所述第二半导体层连接的第二源极和第二漏极;

20.其中,所述半导体层包括所述第一半导体层和所述第二半导体层,所述第一金属层包括所述第一栅极和所述第二栅极,所述第二金属层包括所述第三栅极和所述第四栅极,所述第三金属层包括所述第一源极、所述第一漏极、所述第二源极以及所述第二漏极,所述第四金属层包括所述第一电极和所述发光单元的阳极,所述第五金属层包括第二电极和所述发光单元的阴极。

21.在本技术实施例所提供的显示面板中,所述基底包括层叠设置的第一衬底、间隔层以及第二衬底,所述反射层位于所述第一衬底和所述间隔层之间。

22.在本技术实施例所提供的显示面板中,所述显示面板还包括位于所述透光区的通孔,所述通孔在厚度方向穿过所述薄膜晶体管层,其中,所述通孔至少暴露部分所述反射层。

23.在本技术实施例所提供的显示面板中,所述显示面板还包括一遮光层,所述遮光层位于所述非透光区且设置于所述光学器件远离所述基底的一侧;

24.其中,所述光学器件在所述基底上的正投影位于所述遮光层在所述基底上的正投影内。

25.在本技术实施例所提供的显示面板中,所述显示面板还包括层叠设置于所述封装层远离所述基底一侧的盖板,所述遮光层位于所述封装层和所述盖板之间。

26.一种显示装置,所述显示装置包括上述任一所述的显示面板。

27.本技术实施例的有益效果,本技术实施例提供一种显示面板及显示装置,所述显示面板包括显示区、透光区以及位于所述显示区和所述透光区之间的非透光区;所述显示面板包括基底、薄膜晶体管层、发光器件层以及封装层,所述发光器件层包括多个发光单元,所述发光单元位于所述显示区;其中,本技术实施例通过在所述基底和所述封装层之间设置光学器件,在所述基底和所述光学器件之间设置反射层,所述光学器件位于所述非透光区,所述反射层在所述基底上的正投影内至少部分位于所述透光区内,且所述反射层在所述基底上的正投影覆盖所述光学器件在所述基底上的正投影,从而避免现有技术中因所述光学器件阻挡所述发光器件层的出光效果导致的显示面板透明度低的问题。

附图说明

28.下面结合附图,通过对本技术的具体实施方式详细描述,将使本技术的技术方案及其它有益效果显而易见。

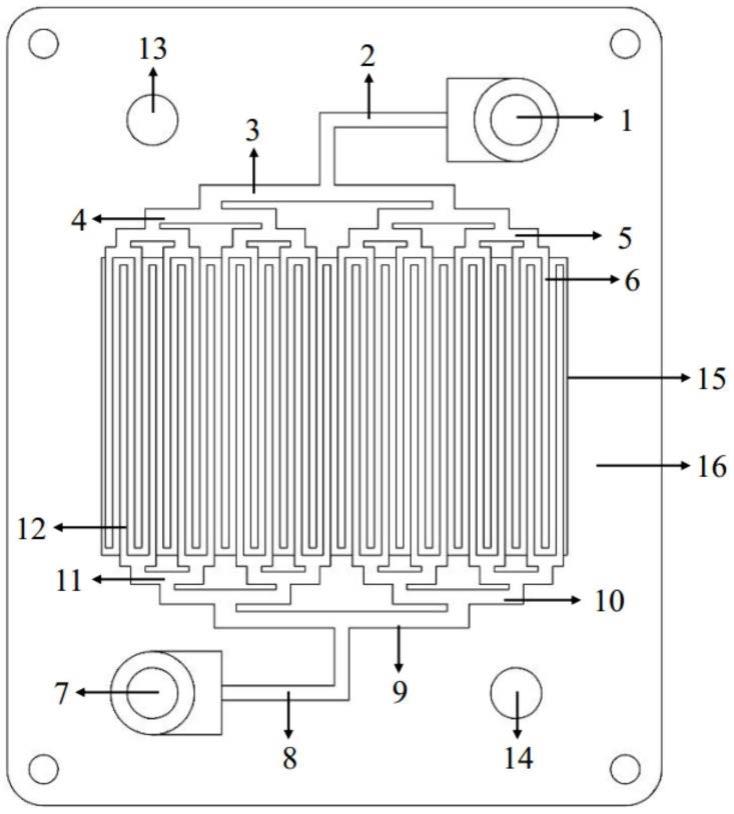

29.图1为现有的显示面板的截面示意图;

30.图2为本技术实施例所提供的显示面板的第一种结构示意图;

31.图3为本技术实施所提供的显示面板的第一种结构示意图中的光路图;

32.图4为本技术实施例所提供的显示面板的第二种结构示意图。

具体实施方式

33.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本技术,并不用于限制本技术。在本技术中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”和“下”通常是指装置实际使用或工作状态下的上和下,具体为附图中的图面方向;而“内”和“外”则是针对装置的轮廓而言的。

34.请参阅图2~图4,本技术实施例提供一种显示面板及显示装置,所述显示面板1包括显示区1000、透光区2000以及位于所述显示区1000和所述透光区2000之间的非透光区3000;

35.所述显示面板1包括:

36.基底10;

37.薄膜晶体管层20,设置于所述基底10上;

38.发光器件层50,设置与所述薄膜晶体管层20上,所述发光器件层50包括多个发光单元521,所述发光单元521位于所述显示区1000;

39.封装层70,位于所述发光器件层50远离所述薄膜晶体管层20的一侧;

40.其中,所述显示面板1还包括位于所述基底10和所述封装层70之间的光学器件60、以及位于所述基底10和所述光学器件60之间的反射层100,所述光学器件60位于所述非透光区3000,且所述光学器件60在所述基底10上的正投影位于所述反射层100在所述基底10上的正投影内。

41.可以理解的是,在现有的显示面板中,通常设置有摄像头、指纹识别模组等光学器件,传统的光学器件需要在显示面板的背部或上部制作外挂模块,例如通过dot(direct ontouch)技术将触控结构直接集成在显示面板1上方。

42.请参阅图1,为现有显示面板的结构示意图,所述显示面板1包括基底10、薄膜晶体管层20、像素定义层40、发光层52以及位于所述发光层52上方的触控层200,所述发光层52包括多个发光单元521,所述像素定义层40包括多个开口,一所述开口内设置有一所述发光单元521,所述触控层200包括多个触控电极210,相邻两所述触控电极210之间设有间隙,所述间隙与所述发光单元521对应设置,上述设计可以减小具有触控功能的显示设备的厚度;然而,在此结构中,由于触控层200位于发光层52的上方,会影响发光层52的出效果,降低显示画面的清晰度,这在一定程度上会影响显示设备的透光性和均一性。

43.本技术实施例通过在所述基底10和所述封装层70之间设置光学器件60,在所述基底10和所述光学器件60之间设置反射层100,所述光学器件60位于所述非透光区3000,所述反射层100在所述基底10上的正投影内至少部分位于所述透光区2000内,且所述反射层100在所述基底10上的正投影覆盖所述光学器件60在所述基底10上的正投影,从而避免现有技术中因所述光学器件60阻挡所述发光器件层50的出光效果导致的显示面板1透明度低的问

题。

44.现结合具体实施例对本技术的技术方案进行描述。

45.在一实施例中,请参阅图2和图3;其中,图2为本技术实施例所提供的显示面板的第一种结构示意图,图3为本技术实施所提供的显示面板的第一种结构示意图中的光路图。

46.本实施例提供一种显示面板1,所述显示面板包括但不限于发光二极管(light-emitting diode,简称led)和有机发光二极管显示面板(organic light emitting diode,简称oled)中的一种,本实施例对此不做具体限制;需要说明的是,本实施例以所述显示面板为有机发光二极管显示面板为例对本技术的技术方案进行描述。

47.所述显示面板包括显示区1000、透光区2000以及位于所述显示区1000和所述透光区2000之间的非透光区3000;所述显示面板1包括层叠设置的基底10、薄膜晶体管层20、发光器件层50以及封装层70。

48.所述基底10包括依次层叠设置的第一衬底11、间隔层12以及第二衬底13,其中,所述第一衬底11和所述第二衬底13均可以包括刚性衬底或柔性衬底,当所述第一衬底11和所述第二衬底13均为刚性衬底时,材料可以是金属或玻璃,当所述第一衬底11和所述第二衬底13均为柔性衬底时,材料可以包括丙烯酸树脂、甲基丙烯酸树脂、聚异戊二烯、乙烯基树脂、环氧基树脂、聚氨酯基树脂、纤维素树脂、硅氧烷树脂、聚酰亚胺基树脂、聚酰胺基树脂中的至少一种;所述间隔层12的材质包括但不限于氮化硅(sinx)、硅氧化物(siox)等具有吸水性能的材质,本实施例对所述第一衬底11、所述第二衬底13以及所述间隔层12的材料均不做限制。

49.所述发光器件层50包括多个发光单元521,所述发光单元521位于所述显示区1000;具体地,所述发光器件层50包括层叠设置于所述薄膜晶体管层20上的阳极51、发光层52以及阴极53,所述发光层52包括多个所述发光单元521。

50.其中,所述显示面板1还包括位于所述基底10和所述封装层70之间的光学器件60、以及位于所述基底10和所述光学器件60之间的反射层100,所述光学器件60位于所述非透光区3000,所述反射层100在所述基底10上的正投影内至少部分位于所述透光区2000内,且所述反射层100在所述基底10上的正投影覆盖所述光学器件60在所述基底10上的正投影。

51.可以理解的是,本实施例通过设置所述光学器件60位于所述基底10和所述封装层70之间,从而避免现有技术中因所述光学器件60阻挡所述发光器件层50的出光效果导致的显示面板1透明度低的问题,并且增加了显示面板1的附加值;同时,设置所述反射层100位于所述基底10和所述光学器件60之间,所述反射层100在所述基底10上的正投影内至少部分位于所述透光区2000内,且所述反射层100在所述基底10上的正投影覆盖所述光学器件60在所述基底10上的正投影,从而使外界的光线经过反射层100被反射至所述光学器件60上(如图3所示),使所述光学器件60正常工作,并且提高了光线透过率。

52.需要说明的是,所述光学器件60包括但不限于用于光学指纹识别以及x-射线平板探测器的pin器件,本实施例对所述光学器件60的种类、大小以及位置均不做具体限制。

53.在本实施例中,所述显示面板1还包括位于所述薄膜晶体管层20上的平坦层30和像素定义层40,所述像素定义层40包括多个开口(图中未标记),一所述开口内设置有一所述发光单元521;其中,所述发光器件层50位于所述平坦层30和所述像素定义层40之间。

54.具体地,所述薄膜晶体管层20包括层包括间隔设置的所述第一薄膜晶体管210和

第二薄膜晶体管220,所述第一薄膜晶体管210包括位于所述基底10上的第一半导体层21a、位于所述第一半导体层21a上方的第一栅极22a、第二栅极23a以及分别与所述第一半导体层21a连接的第一源极24a和第一漏极24b;所述第二薄膜晶体管220包括位于所述基底10上方的第二半导体层21b、位于所述第二半导体层21b上方的第三栅极22b、第四栅极23b以及分别与所述第二半导体层21b连接的第二源极24c和第二漏极24d。

55.所述光学器件60包括层叠设置于所述薄膜晶体管层20上的第一电极61、感光传感器62以及第二电极63,其中,所述光学器件60在所述基底10上的正投影与所述第一薄膜晶体管210在所述基底10上的正投影不重叠,且所述第一电极61与所述第一源极24a或所述第一漏极24b电连接;具体地,所述感光传感器62在所述基底10上的正投影位于所述第一电极61在所述基底10上的正投影内,所述第二电极63在所述基底10上的正投影与所述感光传感器62在所述基底10上的正投影重叠。

56.可以理解的是,本实施例通过设置所述光学器件60在所述基底10上的正投影与所述第一薄膜晶体管210在所述基底10上的正投影不重叠,从而避免所述第一薄膜晶体管210对所述光学器件60进行阻挡。

57.进一步地,所述显示面板1内形成穿过所述平坦层30的第一过孔(图中未标记),所述第一电极61通过所述第一过孔与所述第一漏极24b电连接;可以理解的是,所述第一电极61通过所述第一过孔与所述第一漏极24b电连接仅用于举例说明,本实施例对此不做具体限制。

58.需要说明的是,在本实施例中,所述显示面板1内形成穿过所述平坦层30的第二过孔(图中未标记),所述阳极51通过所述第二过孔与所述第二漏极24d电连接。

59.在本实施例中,所述第一电极61的材料为透明导电材料,所述第二电极63的材料为金属遮光材料;可以理解的是,本实施例通过设置所述第一电极61的材料为透明材料,从而使外界的光线经过反射层100被反射至所述第一电极61后,透射到所述感光传感器62上,使所述光学器件60正常工作,并且提高了光线透过率;所述第二电极63的材料为金属材料,从而对所述感光传感器62远离所述基底10的一侧进行遮挡,避免所述感光传感器62在接收外界的光线时受到垂直于所述基底10方向的光线的影响,提高了感光传感器62的灵敏度。

60.具体地,所述显示面板1包括位于所述基底10上的半导体层21、第一金属层22、第二金属层23、第三金属层24、第四金属层25以及第五金属层26;其中,所述半导体层21包括所述第一半导体层21a和所述第二半导体层21b,所述第一金属层22包括所述第一栅极22a和所述第二栅极23a,所述第二金属层23包括所述第三栅极22b和所述第四栅极23b,所述第三金属层24包括所述第一源极24a、所述第一漏极24b、所述第二源极24c以及所述第二漏极24d,所述第四金属层25包括所述第一电极61和所述发光单元521的阳极51,所述第五金属层26包括第二电极63和所述发光单元521的阴极53。

61.进一步地,所述显示面板1还包括位于所述基底10和所述半导体层21之间的缓冲层110、位于所述间隔层12和所述半导体层21和所述第一金属层22之间的第一绝缘层27、位于所述第一金属层22和所述第二金属层23之间的第二绝缘层28、以及位于所述第二金属层23和所述第三金属层24之间的层间绝缘层29,所述平坦层30位于所述第三金属层24和所述第四金属层25之间,所述像素定义层40位于所述第四金属层25和所述第五金属层26之间。

62.其中,所述缓冲层110包括层叠设置于所述基底10上的第一缓冲层111和第二缓冲

层112,所述缓冲层110的材质包括但不限于氮化硅(sin

x

)、硅氧化物(sio

x

)等具有吸水性能的材质,所述半导体层21包括但不限于多晶硅半导体层21或者氧化物半导体层21,所述第一金属层22的材料、所述第二金属层23的材料以及所述第四金属层25的材料包括钼(mo)、铝(al)、铂(pt)、钯(pd)、银(ag)、镁(mg)、金(au)、镍(ni)、钕(nd)、铱(ir)、铬(cr)、钙(ca)、钛(ti)、钽(ta)和钨(w)中的至少一种金属,所述第三金属层24的材料包括但不限于透明导电金属材料,优选地,所述第三金属层24的材料为氧化铟锡(ito)。

63.可以理解的是,本实施例通过设置所述第一薄膜晶体管210和所述第二薄膜晶体管220同层且间隔设置,所述发光器件层50与所述光学器件60同层且间隔设置,从而节省了所述显示面板1的制作流程,降低制作成本。

64.需要说明的是,所述第一电极61和所述阳极51同层且间隔设置、所述第一电极61的材料和所述阳极51的材料相同、所述第二电极63和所述阴极53同层且间隔设置,所述第二电极63的材料和所述阴极53的材料相同均仅用于举例说明,本实施例对此不做具体限制。

65.在本实施例中,所述显示面板1还包括位于所述透光区2000的通孔71,所述通孔71在厚度方向穿过所述薄膜晶体管层20;具体地,在垂直于所述基底10的方向上,所述通孔71依次贯穿所述平坦层30、所述层间绝缘层29、所述第二绝缘层28、所述第一绝缘层27、所述缓冲层110、所述第二衬底13以及所述间隔层12,其中,所述通孔71至少暴露部分所述反射层100;其中,在垂直于所述基底10的方向上,所述反射层100包括重叠部(图中未标记)和与所述重叠部相邻的裸露部(图中未标记),所述光学器件60在所述基底10上的正投影与所述重叠部在所述基底10上的正投影重合,所述非重叠部的长度大于2微米,从而保证了所述反射层100能将外界的光线反射至所述光学器件60上。

66.具体地,所述反射层100位于所述第一衬底11和所述间隔层12之间,所述通孔71包括靠近所述基底10一侧的第一开口、以及远离所述基底10一侧的第二开口,所述光学器件60在所述基底10上的正投影与所述第一开口间隔设置,所诉反射层100在所述基底10上的正投影至少部分位于所述第二开口内,其中,所述反射层100在所述基底10上的正投影与所述第二开口重叠部分的面积小于所述第二开口在所述基底10上的正投影面积的30%。

67.可以理解的是,本实施例通过在所述透光区2000设置一通孔71,所述通孔71在厚度方向穿过所述薄膜晶体管层20,其中,所述通孔71至少暴露部分所述反射层100,从而提高外界光线的透过率,使更多的外界的光线经过反射层100被反射至所述光学器件60上;同时,设置所述反射层100在所述基底10上的正投影与所述第二开口重叠部分的面积小于所述第二开口在所述基底10上的正投影面积的30%,保证了所述反射层100能将外界的光线反射至所述光学器件60上,并且避免了所述反射层100对所述通孔71造成遮挡,影响所述通孔71提高外界光线透过率的效果。

68.进一步地,在本实施例中,所述显示面板1还包括一遮光层90,所述遮光层90位于所述非透光区3000且设置于所述光学器件60远离所述基底10的一侧;其中,所述光学器件60在所述基底10上的正投影位于所述遮光层90在所述基底10上的正投影内,可以理解的是,本实施例通过在所述非透光区3000设置一遮光层90,所述遮光层90设置于所述光学器件60远离所述基底10的一侧,所述光学器件60在所述基底10上的正投影位于所述遮光层90在所述基底10上的正投影内,从而进一步对所述感光传感器62远离所述基底10的一侧进行

遮挡,避免所述感光传感器62在接收外界的光线时受到垂直于所述基底10方向的光线的影响,提高了感光传感器62的灵敏度。

69.优选地,所述显示面板1还包括层叠设置于所述封装层70远离所述基底10一侧的支撑柱(图中未标记)和盖板80,所述支撑柱在所述基底10上的正投影位于所述光学器件60在所述基底10上的正投影内,所述遮光层90位于所述封装层70和所述盖板80之间,从而避免对所述显示面板1的厚度造成影响;需要说明的是,本实施例对所述反射层100的位置、所述反射层100的材料、所述遮光层90的位置、所述遮光层90的材料均不做具体限制,其中,所述反射层100位于所述第一衬底11和所述间隔层12之间仅用于举例说明。

70.在一实施例中,请参阅4,本技术实施例所提供的显示面板的第二种结构示意图。

71.在本实施例中,所述显示面板的结构与上述实施例所提供的显示面板的第一种结构相似/相同,具体请参照上述实施例中的显示面板的描述,此处不再赘述,两者的区别仅在于:

72.在本实施例中,所述光学器件60位于所述平坦层30和所述层间绝缘层29之间,所述显示面板1还包括位于所述平坦层30和所述像素定义层40之间的桥接层120,所述平坦层30上还设有第三过孔(图中未标记),所述桥接层120通过所述第一过孔与所述第一漏极24b电连接,所述桥接层120通过所述第三过孔与所述第一电极61电连接,所述第一电极61通过所述桥接层120与所述第一漏极24b电连接,从而实现所述光学器件60的正常工作。

73.可以理解的是,在本实施例中,所述光学器件60位于所述平坦层30和所述层间绝缘层29之间仅用于举例说明,本实施例对所述光学器件60的位置不做具体限制。

74.本实施例提供一种显示装置,包括上述任一实施例中所述的显示面板。

75.可以理解的是,所述显示面板已经在上述实施例中进行了详细的说明,在此不在重复说明。

76.在具体应用时,所述显示装置可以为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手环、智能手表、智能眼镜、智能头盔、台式机电脑、智能电视或者数码相机等设备的显示屏,甚至可以应用在具有柔性显示屏的电子设备上。

77.综上所述,本技术实施例提供一种显示面板及显示装置,所述显示面板包括显示区、透光区以及位于所述显示区和所述透光区之间的非透光区;所述显示面板包括基底、薄膜晶体管层、发光器件层以及封装层,所述发光器件层包括多个发光单元,所述发光单元位于所述显示区;其中,本技术实施例通过在所述基底和所述封装层之间设置光学器件,在所述基底和所述光学器件之间设置反射层,所述光学器件位于所述非透光区,所述反射层在所述基底上的正投影内至少部分位于所述透光区内,且所述反射层在所述基底上的正投影覆盖所述光学器件在所述基底上的正投影,从而避免现有技术中因所述光学器件阻挡所述发光器件层的出光效果导致的显示面板透明度低的问题。

78.在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

79.以上对本技术实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案

的本质脱离本技术各实施例的技术方案的范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。