1.本发明属于植物与微生物共生研究领域,具体涉及一种用于研究丛枝菌根真菌共生的液培装置与方法。

背景技术:

2.丛枝菌根(am)是广泛存在于自然界植物与真菌之间的共生体系,其在绝大多数陆生植物根系皮层内定殖并形成特殊的丛枝状结构,该共生体系可追溯到4亿年前,am真菌在植物体吸收养分的同时能够促进植物对水分、矿物质和营养物质的吸收(maillet et al.,2011)。因此了解植物与am真菌的互作机理,对认识am共生体建成过程中的信号识别及调节机制具有重要的意义。

3.目前关于植物与am真菌的互作、养分吸收等机制了解还不够透彻,在研究这些机制时,人们常选用百脉根(lotus japonicus)、苜蓿(m.truncatula)等小型豆科模式植物作为实验材料,以自然界土壤或蛭石、珍珠岩等基质培养植物。am真菌分离物常作为单一变量来研究植物与am真菌共生机制。由于农田土壤环境的复杂性(可能包含大量的微生物)以及难以获得干净的根系,从而对研究产生影响。随着实验方法的进步,人们开始在培养皿中进行毛状根培养,继而将am真菌孢子接种在毛状根上,但这种方式对开展完整植株的研究有较大限制;液培装置虽然可以满足完整植株的生长需求,但是考虑到植物与am真菌是在根部形成共生关系,且am真菌是有氧型真菌,所以在传统液培模式下,菌丝和孢子难以生长。

技术实现要素:

4.本发明的目的就是针对现有体系不足,提供了一种用于研究丛枝菌根真菌共生的液培装置与方法,以解决传统液培模式下,菌丝和孢子难以生长的技术问题。

5.为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

6.一种用于研究丛枝菌根真菌共生的液培装置,包括用于容纳研究丛枝菌根真菌共生的液培用营养液的盒体,所述盒体内设有固定板,所述固定板上设有若干通孔,所述通孔内贯穿设有中空的管体,所述管体的底部设有岩棉条,所述岩棉条的一端通过管体底部延伸至管体内部,所述岩棉条的另一端至少在培养状态时能够延伸至营养液中。

7.作为本发明的进一步优化方案,所述盒体为带盖的透明盒体。

8.一种如上述的用于研究丛枝菌根真菌共生的液培装置的装配方法,利用移液管盒作为容纳营养液的盒体,利用移液管盒配套的移液管架作为固定板,利用移液管或离心管作为管体,将移液管的尖端剪断,露出能够容纳岩棉条穿过并能够固定岩棉的开口,制成上下连通的管体,将岩棉条穿过移液管的开口并固定,将固定有岩棉条的移液管穿过移液管架上的通孔,即装配得到所述的液培装置。

9.一种如上述的液培装置在用于研究丛枝菌根真菌共生关系中的应用。

10.一种研究丛枝菌根真菌共生的方法,包括以下步骤:

11.(1)将待研究的丛枝菌根真菌共生体系的植株的种子进行无菌消毒并萌发,获得

植株幼苗;

12.(2)将用于研究丛枝菌根真菌共生的液培用营养液加入如上述的液培装置内,灭菌后冷却备用;

13.(3)在无菌条件下,将丛枝菌根真菌的无菌孢子接种在液培装置的管体内部的岩棉条上,将步骤(1)中得到的植株幼苗的根部用岩棉卷起并包裹,再将包裹后的幼苗移栽进管体内,并让幼苗根部的岩棉与液培装置的已接种有无菌孢子的岩棉条紧密接触;

14.(4)将步骤(3)的已接种植物的液培装置置于恒温温室中,按照已接种植株适合的生长条件进行培养,获得丛枝菌根真菌共生体系,用于丛枝菌根真菌共生研究。

15.作为本发明的进一步优化方案,所述丛枝菌根真菌共生研究包括对获得的丛枝菌根真菌共生体系进行am真菌侵染率和侵染强度测定。

16.作为本发明的进一步优化方案,所述待研究的丛枝菌根真菌共生体系的植株为百脉根、苜蓿、水稻或玉米。

17.作为本发明的进一步优化方案,所述待研究的丛枝菌根真菌共生体系的植株为百脉根,所述营养液为含0.05mmol/l磷浓度的霍格兰营养液,百脉根适合的生长条件为:白天26℃,晚上22℃,光照时间为16h,湿度为70%。

18.作为本发明的进一步优化方案,所述步骤(1)的种子进行无菌消毒并萌发的方法,包括:

19.无菌消毒的方法为:先将植物种子依次用质量浓度为75%酒精、质量浓度为12%的漂白液消毒,然后用质量浓度为75%酒精洗涤3次以上,最后用无菌水清洗3-5次。

20.萌发的方法为:在无菌条件下,将植物种子铺在质量浓度为1.2%的水琼脂培养基上,4℃下黑暗密封培养12h以上进行春化,春化结束后再置于28℃下培养,直至获得萌发的植株幼苗。

21.本发明的有益效果在于:

22.1)该装置中,以移液管(离心管)和岩棉为支撑物,确保支撑植物竖直生长,岩棉上半部分脱离液面,以保证孢子能在有氧条件下顺利和植物根系共生;另外该装置中的岩棉营养输送装置,非常巧妙,通过岩棉可输送微量元素、底部营养液体及外界成分,以便于研究共生条件下,这些成分对植物的影响;

23.2)本发明利用岩棉来代替传统土壤基质,岩棉上半部分脱离液面,以保证孢子能顺利进行有氧呼吸和植物根系共生,岩棉下半部分从底部营养液输送养分、元素及外界成分,以便于研究共生条件下这些成分对植物的影响;本发明所需的材料均取于实验室废弃材料,具有绿色环保、易取材、成本低等显著特点。

附图说明

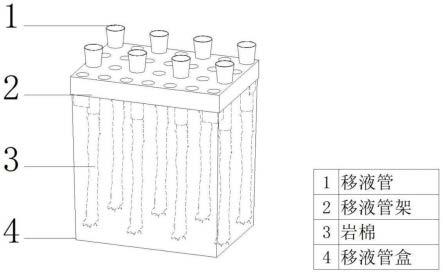

24.图1是本发明的移液管盒的整体结构示意图;

25.图2是本发明移液管的结构示意图;

26.图3是本发明移液管架的结构示意图;

27.图4是本发明岩棉的结构示意图;

28.图5是本发明移液管盒的结构示意图;

29.图6中图a为该水培装置的分解图,图b为组装图,图c是种植示意图,图d中温室中

该水培装置示意图;图e是侵染效果图。

30.图中:1、移液管;2、移液管架;3、岩棉;4、移液管盒。

具体实施方式

31.下面结合附图对本技术作进一步详细描述,有必要在此指出的是,以下具体实施方式只用于对本技术进行进一步的说明,不能理解为对本技术保护范围的限制,该领域的技术人员可以根据上述申请内容对本技术作出一些非本质的改进和调整。

32.实施例1

33.本实施例提供了一种用于研究丛枝菌根真菌共生的液培装置,包括用于容纳研究丛枝菌根真菌共生的液培用营养液的盒体,所述盒体内设有固定板,所述固定板上设有若干通孔,所述通孔内贯穿设有中空的管体,所述管体的底部设有岩棉条,所述岩棉条的一端通过管体底部延伸至管体内部,所述岩棉条的另一端至少在培养状态时能够延伸至营养液中,进一步优选地,所述盒体为带盖的透明盒体。

34.如图1-6所示,该装置可以利用生物学实验室内的常见用具改装而成,包括移液管1、移液管架2、岩棉3、移液管盒4,利用移液管盒4作为容纳营养液的盒体,利用移液管盒4配套的移液管架2作为固定板,利用移液管1作为管体,装配时,将移液管1的尖端剪断,露出能够容纳岩棉条穿过并能够固定岩棉3的开口,制成上下连通的管体,将岩棉条穿过移液管1的开口并固定,将固定有岩棉条的移液管1穿过移液管架2上的通孔,即装配得到所述的液培装置。

35.需要说明的是,本发明中所述的移液管1指的是常用于生物实验室中少量或微量液体移取用移液枪的一次性枪头,移液管架2和移液管盒4为移液管配套的枪盒。具体地,将岩棉3裁剪至长10cm,宽1cm的条状,统一密封在耐高温湿热的灭菌袋中,获得灭菌的岩棉条,然后将移液管1裁剪至长度为6.5cm,然后将岩棉条安装在每个移液管1的底部孔洞内。

36.实施例2

37.本实施例以百脉根为例,利用现有的5ml移液管盒进行改装培养百脉根,采用岩棉条为培养基质提供恒定的水分和养分,构建一个稳定的无菌的研究百脉根与丛枝菌根真菌共生关系的体系。

38.具体包括以下步骤:

39.(1)种子的消毒与萌发

40.将百脉根的种子进行无菌消毒并萌发,获得植株幼苗;其中:

41.对种子的消毒与萌发步骤具体为:取适量百脉根种子放在研钵中,用砂纸均匀打磨;在超净台中,将百脉根种子放入50ml灭菌离心管中,加入30ml质量浓度为75%酒精,上下摇晃30秒,倒出液体并加入30ml质量浓度12%花王漂白液,摇晃清洗10min后倒出液体;加入30ml质量浓度为75%酒精摇晃1-2min,重复清洗3次;之后再加入30ml无菌水清洗3-5次,每次3-5min,消毒结束后备用;

42.萌发:在超净台中将百脉根种子均匀地铺在1.2%的方形水琼脂板上,用封口膜密封培养皿,在4℃黑暗冰箱中平放12h进行春化,春化结束在28℃培养箱中生长。

43.(2)液培装置的组装与消毒

44.用于研究丛枝菌根真菌共生的专用营养液的配制:百脉根种植期间采用

0.05mmol/l磷浓度的霍格兰营养液,保证百脉根生长所需的养分,低磷霍格兰营养液组成及含量为:5mmol/l kno3,5mmol/l ca(no3)2·

4h2o,2mmol/l mgso4·

7h2o,20μmol/l feedta,0.95mmol/l kcl,0.05mmol/l kh2po4,1μmol/l h3bo3以及微量元素2μmol/l mncl2·

4h2o,2μmol/l znso4,0.2μmol/l cuso4·

5h2o,0.2μmol/l(nh4)6mo7o

24

。

45.将上述营养液加入液培装置内,灭菌后冷却备用;具体过程为:将岩棉裁剪至长10cm,宽1cm的条状,统一密封在耐高温湿热灭菌袋中进行灭菌,获得灭菌的岩棉条。将移液管裁剪至长度为6.5cm,同样的方法进行灭菌,获得灭菌的移液管。依次将岩棉条安装于每个移液管底部孔洞内。最后,在超净台内,向移液管盒底部加入500ml营养液,121℃灭菌30min,放置冷却备用。

46.(3)接种

47.在无菌条件下,将丛枝菌根真菌的无菌孢子接种在液培装置的管体内部的岩棉条上,将步骤(1)中得到的植株幼苗的根部用岩棉卷起并包裹,将包裹后的幼苗移栽进管体内,并让幼苗根部的岩棉与液培装置的已接种有无菌孢子的岩棉条紧密接触;

48.具体为用镊子小心夹取百脉根幼苗,平放置岩棉内卷起,轻轻包裹根部,用移液器接种无菌孢子在原始岩棉条顶端,并将包裹后的幼苗移栽进移液管内,确保幼苗的根部正对无菌孢子上方,并轻轻用镊子按压使其紧密接触,避免岩棉条分层使幼苗无法吸收足够水分。

49.(4)移栽

50.将步骤(3)的已接种植物的液培装置置于恒温温室中,按照已接种植株适合的生长条件进行培养,培养条件为白天26℃,晚上22℃,光照时间为16h,湿度为70%;获得丛枝菌根真菌共生体系,用于丛枝菌根真菌共生研究。

51.(5)丛枝菌根真菌共生研究

52.对获得的丛枝菌根真菌共生体系进行am真菌侵染率和侵染强度测定。具体为将种植六周的百脉根根清洗干净,剪至载玻片长度,在通风橱内加入faa固定液,浸没根4小时,无菌水清洗一遍后加入质量浓度为10%koh进行脱色,水浴90℃,5-10min煮至半透明状,待冷却后用无菌水冲洗干净。加5%乳酸酸化5min,待透明后用曲利苯蓝进行染色24小时,用乳酸甘油在摇床进行脱色至不再变蓝。

53.侵染率测定:

54.f%(frequency of mycorrhiza in the root system,侵染率),反映宿主植物根段的am真菌侵染情况:计算方法是f%=(样品中am真菌侵染的根段数/样品的总根段数)*100%;

55.侵染强度测定:

56.m%(intensity of the mycorrhizal colonisation in the root system,整个宿主根系的菌根侵染强度),是一个加权平均值,综合反映全部根段中的am真菌侵染率和侵染强度:计算方法是m%=(95*n5 70*n4 30*n3 5*n2 n1)/(样品的总根段数);n5表示am真菌侵染强度90%以上的根段数,n4表示am真菌侵染程度在70%的根段数,n3表示am真菌侵染强度50%的根段数,n2表示am真菌侵染强度10%的根段数,n1表示am真菌侵染强度1%的根段数。

57.需要说明的是,具体种植不同大小的植物可根据植物根茎比例,参照本装置模式

进行调节,如百脉根、苜蓿等小型模式植物可用2ml、5ml移液管,如水稻、玉米等大型植物可用10ml、50ml离心管,岩棉芯同样根据不同大小的移液管(离心管)进行调整。

58.本发明能够解决传统土培或基质培养中杂菌污染的问题,因为液培能够提供干净无污染的根、保持高度控制的营养条件等优点,但在传统液培模式下,有氧型am真菌难以生长,因此本发明以移液管(离心管)和岩棉为支撑物,通过岩棉输送微量元素、营养液及植物生长所需的其他养分,以便于研究共生条件下这些成分对植物的影响,而岩棉上半部分脱离液面,以保证孢子能在有氧条件下顺利和植物根系共生。整个水培装置可循环(岩棉除外),具有绿色环保、易取材、成本低等显著特点,从而节省实验的成本。

59.另外本发明建立以移液管(或离心管)和岩棉芯为基础的液培装置,可用于种植百脉根、苜蓿等小型模式植物或水稻、玉米等大型植物,通过接种丛枝菌根真菌,以此研究植物与丛枝菌根真菌共生关系。

60.以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。