1.本技术涉及二次电池技术领域,特别涉及一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。

背景技术:

2.锂离子电池由于其能量利用效率高,环境友好,能量密度高等优点,在消费类电子产品、电动汽车产品中得到了广泛应用,并作为大型储能系统的关键技术备受关注。一方面,随着5g技术发展,消费类电子产品对电池的天线和射频的功率消耗会更大,对电池的容量有更大要求。另一方面,随着纯电动汽车和混合动力汽车的普及和政府补贴逐渐退坡,电动汽车依靠自身技术和产品优势对整个产业链的可持续健康发展尤为重要,这就对锂离子电池提出了更高的要求,需要其具备更高的能量密度,更长的循环寿命。锂离子电池的能量密度主要由正极和负极材料的比容量和电位决定。石墨作为传统锂离子电池负极材料,其理论比容量较低(372mahg-1

),已无法满足用户对锂离子电池日益增长的能量密度需求。硅的理论比容量为4200mah/g,是理论克容量最高的材料。因此,硅基材料是目前研究最多、被认识是最可能替代石墨的负极材料之一。

3.但与传统石墨负极相比,硅基负极在电芯中应用仍不成熟。硅作为一种半导体材料,其本征电子电导率极低,仅有2.52

×

10-4

s/m,因此硅基负极材料的导锂离子的性能较差,从而影响电池的快充能力。此外,硅的结构稳定性堪忧,在充电时,锂离子从正极脱出嵌入硅材料时,硅材料会发生膨胀粉化,在放电时锂离子从硅材料脱出时,硅材料又会因为行成较大空隙而发生收缩。随着电池不断的充放电,硅基负极的膨胀收缩会严重影响电池的循环性能和倍率性能。

技术实现要素:

4.本技术实施例提供一种硅碳复合材料及其制备方法和应用,通过调整硅碳复合材料的结构以及组成,能够克服硅基材料稳定性差、电导率不佳的缺陷,从而使二次电池在具有优异能量密度的同时,循环性能、倍率性能以及快充性能也表现良好。

5.本技术实施例第一方面提供一种硅碳复合材料,该硅碳复合材料包括内核以及碳包覆层,所述内核的至少部分表面被所述碳包覆层覆盖;

6.所述内核包括碳基体和sio

x

颗粒,所述碳基体为连续分布且包括n个与外部连通的孔道,所述sio

x

颗粒填充于所述孔道中;

7.其中,所述sio

x

颗粒的尺寸为0.1-0.9nm,0.9≤x≤1.7,n≥1且为整数。

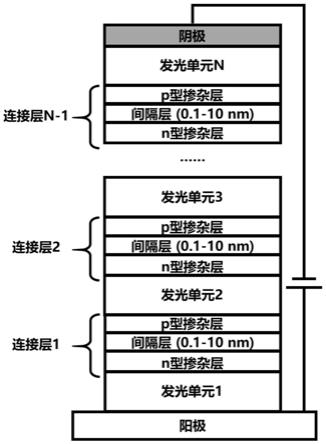

8.本技术实施例的硅碳复合材料为核壳结构,内核中的sio

x

颗粒主要用于完成锂离子的脱嵌,由于sio

x

颗粒的尺寸极小不到1nm,因此在锂离子脱嵌的过程中sio

x

颗粒发生膨胀和收缩的程度也得到了控制,从而避免了sio

x

颗粒发生坍塌粉化的现象,有利于保证硅碳复合材料的结构稳定性;并且,由于sio

x

颗粒填充于碳基体的孔道中,因此sio

x

颗粒周围的碳基体也对sio

x

颗粒产生的膨胀起到了缓冲作用,从而进一步提升了硅碳复合材料的结

构稳定性。此外,碳基体的连续结构以及sio

x

颗粒的小尺寸都能够保证锂离子和电子的高效传输,从而使硅碳复合材料的导电性表现优异。

9.同时,硅碳复合材料的包覆层结构不仅能够有效阻止电解液进入内核而造成sei膜反复生成,有效降低了锂离子的消耗以及sio

x

颗粒有效位点的减少,而且也能够作为内核的缓冲体而进一步吸收sio

x

颗粒产生的膨胀力,减少内核的不稳定因素,从而保证了硅碳复合材料的能量密度以及结构稳定性。

10.因此,本技术实施例的硅碳复合材料,在通过sio

x

颗粒实现高能量密度的同时,还具有良好的结构稳定性以及导电性,从而有利于使二次电池表现出均衡的电性能,不仅具有较高的能量密度,循环性能、倍率性能以及快充性能也表现良好。

11.在一种可能的实现方式中,基于所述内核的质量,所述碳基体的质量百分含量为10-40%。通过限定碳基体在内核的质量含量,能够极大程度优化二次电池能量密度、循环性能、倍率性能以及快充性能的均衡性。

12.在一种可能的实现方式中,所述碳基体的比表面积为800-1400

㎡

/g。由于碳基体具有孔道结构,当碳基体比表面积越大,则说明其孔道的数量越多、尺寸越小且分布密度越大,因此填充在孔道的sio

x

颗粒越多且均匀高密度的分布在碳基体表面,大量的分布均匀的sio

x

颗粒不仅有利于提升二次电池的能量密度,也能够使锂离子更易实现嵌入而保证二次电池的快充能力。此外,数量多尺寸小的孔道有助于使相邻的sio

x

颗粒之间均具有连续的碳基体,不仅能够进一步保证碳基体对每个sio

x

颗粒膨胀力的缓冲,提升sio

x

颗粒的结构稳定性,还能够在充电过程中将进入内核的锂离子更快的传导入sio

x

颗粒,在放电过程中将从sio

x

颗粒脱嵌的锂离子更快的传导出内核,从而进一步改善二次电池良好的倍率性能以及循环性能。

13.在一种可能的实现方式中,所述硅碳复合材料的比表面积为5-20

㎡

/g。该比表面积说明硅碳复合材料表面的碳包覆层较为致密,因此能够有效阻止电解液穿过碳包覆层进入内核中,避免了由于sio

x

颗粒可能发生的粉化坍塌造成sei膜的反复形成,有效抑制了锂离子的消耗并且能够几乎保留sio

x

颗粒所有的有效位点而发生锂离子的嵌入,使二次电池的循环性能和倍率性能都得到了极大程度的优化。

14.在一种可能的实现方式中,所述碳基体的拉曼谱图中,0.8≤id/ig≤1.5。该比值说明本技术实施例硅碳复合材料中,碳基体具有较高的石墨化程度,不仅更有利于电子的传导,在sio

x

颗粒膨胀时高石墨化程度的碳基体也会发生滑移而更好的释放sio

x

颗粒的膨胀应力。

15.在一种可能的实现方式中,所述硅碳复合材料的核磁共振图谱中包括si-c峰和si-o峰,所述si-c峰的强度i

si-c

与si-o峰的强度i

si-o

之比<0.05。区别于传统硅氧碳材料中存在大量的si-c键而影响材料的电导率,本技术硅碳复合材料中si-c键极低,因此碳基体的导电性能更好,能够实现二次电池的快充能力。

16.在一种可能的实现方式中,所述碳包覆层的厚度为5-20nm,所述碳包覆层的碳原子层间距d002为0.3354-0.34nm。该包覆层具有较高的石墨化程度,即使内核发生形变而造成对包覆层的挤压,包覆层也能通过层间滑移释放应力,降低了包覆层发生破裂的概率,加强了包覆层对内核的保护强度,从而进一步保证了二次电池的循环性能以及倍率性能。

17.在一种可能的实现方式中,所述硅碳复合材料还包括n、p、b、cl、br以及i元素中的

至少一种。这些异质元素的掺杂能够提高硅碳复合材料的导电性能,进而提升了二次电池的倍率性能。

18.在一种可能的实现方式中,所述硅碳复合材料的粒径为50nm-2μm。根据粒径的不同,本技术实施例的硅碳复合材料适用于不同的应用场景。例如,小粒径的硅碳复合材料可以作为负极活性材料的基体而进一步进行加工,大粒径的硅碳复合材料可以直接作为负极活性材料与导电剂、粘结剂等混合制备负极极片的活性功能层。

19.在一种可能的实现方式,所述硅碳复合材料通过包括以下过程的方法制备得到:

20.1)在碱性条件下,搅拌三甲氧基硅烷类化合物的水溶液使体系浑浊,收集前驱体颗粒;

21.2)对所述前驱体颗粒进行烧结处理,得到硅碳复合材料;所述烧结处理的温度为900-1200℃,时间为1-10h。

22.本技术实施例第二方面提供一种硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:

23.1)在25-85℃以及碱性条件下,搅拌三甲氧基硅烷类化合物的水溶液使体系浑浊,收集前驱体颗粒;

24.2)对所述前驱体颗粒进行烧结处理,得到硅碳复合材料;所述烧结处理的温度为1000-1200℃,时间为1-10h;

25.所述硅碳复合材料包括内核以及碳包覆层,所述内核的至少部分表面被所述碳包覆层覆盖;

26.所述内核包括碳基体和sio

x

颗粒,所述碳基体包括n个与外部连通的孔道,所述sio

x

颗粒填充于所述孔道中;

27.其中,所述sio

x

颗粒的尺寸为0.1-0.9nm,0.9≤x≤1.7。

28.该制备方法能够安全高效的制备得到不仅有助于使二次电池具有较高能量密度,并且使二次电池循环性能、倍率性能以及快充性能也表现良好的硅碳复合材料。

29.在一种可能的实现方式中,步骤1)中,步骤1)中,向所述三甲氧基硅烷类化合物的水溶液加入体积浓度为0.6-15%的氨水使体系的ph=8~13。

30.在一种可能的实现方式中,所述三甲氧基硅烷类化合物的水溶液中,三甲氧基硅烷类化合物的体积浓度为0.4-5%。

31.上述工艺参数有利于原料的溶解,并且能够得到适宜尺寸的球形倍半硅氧烷的前驱体颗粒。

32.在一种可能的实现方式中,所述烧结处理的升温速度为1-10℃/min。通过控制升温程序,能够提高碳基体的石墨化程度。

33.在一种可能的实现方式中,在步骤1)之后,还包括向体系中通入碳源进行碳包覆。

34.在一种可能的实现方式中,采用气相沉积反应进行所述碳包覆,所述气相沉积反应的温度为700-1200℃。

35.上述碳包覆的工艺参数不仅有利于形成硅碳复合材料的碳包覆层,更能够进一步保证内部内核中sio

x

颗粒的尺寸,避免sio

x

颗粒的尺寸增大。

36.在一种可能的实现方式中,所述三甲氧基硅烷类化合物选自三甲氧基硅烷,甲基三甲氧基硅烷,n-丙基三甲氧基硅烷,n-辛基三甲氧基硅烷,3-氨丙基三甲氧基硅烷,3-脲丙基三甲氧基硅烷,n-十二烷基三甲氧基硅烷,(3-氯丙基)三甲氧基硅烷,(3-疏基丙基)三

甲氧基硅烷,3-(2-氨乙基)-氨丙基三甲氧基硅烷,三甲氧基苯基硅烷,乙烯基三甲氧基硅烷,3-碘苯基三甲氧基硅烷中的一种或多种。

37.本技术实施例第三方面提供一种电极片,该电极片包括前述第一方面的硅碳复合材料,或者包括第二方面的制备方法得到的硅碳复合材料。

38.由于第一方面的硅碳复合材料以及第二方面得到的硅碳复合材料具有高能量密度,且结构稳定性以及导电性表现良好,因此该电极片能够表现出优异的性能,例如该电极片可以是负极片。具体地,该电极片结构稳定、活性层不易从集流体脱落、导电性能良好,并且还能够实现二次电池的高容量。

39.本技术实施例第四方面提供一种二次电池,该二次电池包括前述第三方面的电极片。

40.由于本技术实施例的二次电池采用了前述的电极片,因此在具有高容量的同时,循环性能、倍率性能以及快充性能也具有良好的表现。

41.本技术实施例第五方面提供一种电子设备,该电子设备的驱动源或者能量存储源为前述第四方面的二次电池。

42.由于电子设备通过前述二次电池进行驱动或者能量存储,因此续航能力、使用寿命表现优异,具有极佳的用户体验。

附图说明

43.图1是本技术一实施例提供的电子设备的结构示意图;

44.图2是本技术一实施例提供的电子设备的拆分结构示意图;

45.图3a是本技术实施例1的硅碳复合材料的整体形貌和微观结构sem图;

46.图3b是本技术实施例1的硅碳复合材料的高分辨破碎区域截面haadf相图;

47.图3c是本技术实施例1的硅碳复合材料的tem图;

48.图3d是图3c中包覆层的局部放大图;

49.图3e是本技术实施例1的硅碳复合材料的高分辨stem图;

50.图3f是本技术实施例1的硅碳复合材料的eels面扫图;

51.图3g是本技术实施例1的硅碳复合材料的eels面扫图;

52.图3h是本技术实施例1的硅碳复合材料的eels面扫图;

53.图4是本技术实施例1的硅碳复合材料的29si魔角旋转核磁共振技术(mas nmr)图谱;

54.图5a是本技术实施例1的硅碳复合材料刻蚀后的碳基体的tem图;

55.图5b是本技术实施例1的硅碳复合材料刻蚀后的碳基体的拉曼图谱;

56.图5c是本技术实施例1的硅碳复合材料刻蚀前后的n2吸脱附曲线;

57.图5d是本技术实施例1的硅碳复合材料刻蚀前后的n2吸脱附的孔径分布曲线;

58.图5e是本技术实施例1的硅碳复合材料刻蚀后的碳基体的co2孔径分布曲线;

59.图5f是本技术实施例1的硅碳复合材料的xps图谱;

60.图6是本技术实施例2的硅碳复合材料的整体形貌和微观结构示意图;

61.图7a是本技术对比例1的硅氧碳负极材料的形貌电镜图;

62.图7b是本技术对比例1的硅氧碳负极材料的内部tem图;

63.图8a是本技术对比例2的硅碳复合材料的高分辨破碎区域截面haadf相图;

64.图8b是对比例2的硅碳复合材料刻蚀后的碳基体的tem图;

65.图9是对比例2的硅碳复合材料的29si魔角旋转核磁共振技术(mas nmr)图谱。

66.附图标记说明:

67.1-集流体;

68.2-电极活性材料;

69.3-导电剂;

70.4-粘结剂;

71.10-显示屏;

72.30-电路板;

73.31-发热元件;

74.40-锂离子电池;

75.50-金属中框;

76.52-金属中板;

77.53-金属边框;

78.60-后壳;

79.100-手机。

具体实施方式

80.本技术的实施方式部分使用的术语仅用于对本技术的具体实施例进行解释,而非旨在限定本技术,下面将结合附图对本技术实施例的实施方式进行详细描述。

81.为了克服硅基材料结构稳定性差的缺陷,本领域技术人员利用多种方法对硅基材料进行改进。

82.例如,文献“crystalline-amorphous core-shell silicon nanowires for high capacity and high current battery electrodes.nano lett.,2009,491-495.”介绍了用于高功率和长寿命锂电池电极的硅纳米线的核壳设计。通过简单的一步合成直接在不锈钢集电器上生长“硅晶体内核-非晶壳纳米线”。由于其锂化电位的差异,可以选择非晶硅壳而不是结晶硅核以具有电化学活性。因此,晶态硅芯起到稳定的机械支撑和有效的导电路径的作用,而非晶态壳则存储li 离子。这些核-壳纳米线具有高电荷存储容量约1000mah/g,在100个循环中具有约90%的容量保持率。并在高速率充放电(6.8a/g,1h速率下碳的约20倍)下也显示出优异的电化学性能。文献“a pomegranate-inspired nanoscale design for large-volume change lithium battery anodes,nature nanotech,2014,9,187-192.”提出了一种分层结构的硅阳极,其设计灵感来自石榴的结构,其中单个硅纳米颗粒被导电碳层包裹,为锂化和脱锂后的膨胀和收缩留出了足够的空间。然后,将这些杂化纳米粒子的整体包裹在微米级的小袋中,用较厚的碳层包裹起来,充当电解质的屏障。由于这种分层的安排,固体电解质中间相保持稳定并在空间上受到限制,从而具有出色的可循环性(1,000次循环后容量保持率达97%)。虽然这些纳米材料从结构设计上都能缓解硅的体积膨胀,并能给硅提供较好的物理屏障,保护其不与电解液直接接触。但因材料内部空间设计较多,结构复杂,因此都存在比表面大,振实密度低等不利于实用化的问题。而且不论是核壳

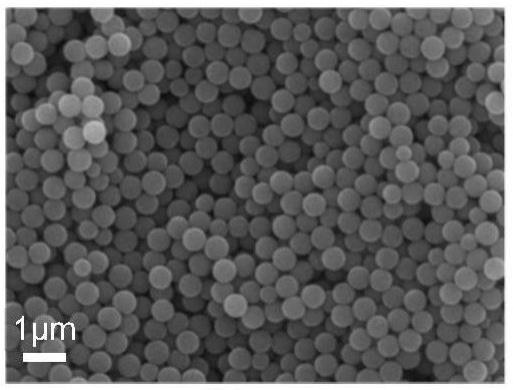

结构的硅纳米线还是蛋黄-蛋壳结构的纳米硅颗粒,其抗外部压力的结构稳定性都不佳,容易在极片实际加工的辊压过程中发生变形和颗粒破碎的问题,导致电解液和内部的硅材料直接接触,发生大量副反应影响电芯性能,难以复现文章中的超高性能。

83.cn102214823a、cn106816594a等公开了一种其结构为硅-硅氧化物系复合体,具体为具有粒径为0.5-50nm的硅以原子级及/或微晶状态分散于硅氧化物中的结构中。为了进一步提升一氧化硅的首效,又在此前基础上进行补锂并形成了1-50nm的硅以原子级及/或微晶状态分散于硅酸盐和硅氧化物中的结构。具体地,纳米硅在硅氧化物或/和硅酸盐中均匀分散,材料嵌锂后硅氧化物会形成化学惰性的氧化锂和硅酸盐网络,可以充当缓冲层,缓解纳米硅膨胀产生的应力。这种材料结构纳米硅分散在sio

x

和/或硅酸盐的网络中,虽然可以比较好吸收硅嵌锂后膨胀产生的应力,但网络的电子电导率很低,影响材料的快充能力。

84.cn107093711b等公开了一种单分散的sio

x-c复合微球的宏量制备方法以及微球的结构和性能用以改善单分散的sio

x-c复合微球的结构稳定性。但是材料合成过程中除有机硅源外,还涉及到使用酚源和甲醛缩聚作为额外碳源,因此材料中引入了大量的碳成分,影响材料的可嵌锂容量和首次效率。此外,材料中存在大量si-c键,因此不能完全实现sio

x

和碳网络相分离,大量si-c键会影响材料的内部电导率,并且与c原子相连的si电化学活性很低,对材料的嵌锂容量和快充能力产生负面影响。

85.基于上述缺陷,本技术实施例第一方面提供一种硅碳复合材料。该硅碳复合材料包括内核以及碳包覆层,所述内核的至少部分表面被所述碳包覆层覆盖;所述内核包括碳基体和sio

x

颗粒,所述碳基体为连续分布且包括n个与外部连通的孔道,所述sio

x

颗粒填充于所述孔道中;其中,所述sio

x

颗粒的尺寸为0.1-0.9nm,0.9≤x≤1.7,n≥1且为整数。

86.本技术实施例的硅碳复合材料为核壳结构,其中,内核包括碳基体以及容置在碳基体表面孔道中的尺寸(sio

x

颗粒的最大尺寸)为0.1-0.9nm的sio

x

颗粒,需要注意的是,本技术实施的硅碳复合材料中的sio

x

颗粒全部位于碳基体的孔道内部,并且本技术实施例不限定sio

x

颗粒对孔道的填充度,可以小于等于100%。本技术实施例中的孔道是指具有一定深度、类似蠕虫状且与外界连通的容置空间,碳基体是指连续分布不间断且具有一定体积的碳结构。

87.作为高比容量的硅基材料,内核中的sio

x

颗粒能够显著提升硅碳复合材料的能量密度,从而使包括硅碳复合材料的二次电池具有更高的能量密度。为了克服sio

x

颗粒结构稳定性差的缺陷,本技术实施中的sio

x

颗粒尺寸极小,仅有0.1-0.9nm,因此即使锂离子嵌入导致sio

x

颗粒体积膨胀,其膨胀程度极低,基本不会出现坍塌粉化的现象;同时,作为为sio

x

颗粒提供容置空间的碳基体不仅能够对sio

x

颗粒的膨胀起到一定的缓冲作用,也能够有效分隔相邻的sio

x

颗粒,避免sio

x

颗粒由于团聚现象导致的膨胀程度过高的问题,进一步维持了sio

x

颗粒的结构稳定性。因此本技术实施例的硅碳复合材料能够克服硅基材料结构稳定性差、易膨胀的缺陷。

88.此外,小尺寸的sio

x

颗粒也缩短锂离子在sio

x

颗粒内部的传输路径,提高锂离子的扩散速度,并且sio

x

颗粒和嵌入的锂离子反应时产生的氧化锂也有助于提升离子导电性。而在内核中,连续分布的碳基体实际上也相当于连续的导离子网络以及导电网络,既能够为锂离子提供嵌入sio

x

颗粒的路径,也能够将产生的电子快速的输出至外电路,因此本技术实施例的硅碳复合材料导电性能表现良好。

89.由于硅基材料存在易膨胀粉化的缺陷,因此当电解液与其接触时,随着硅基材料的反复膨胀粉化其比表面会不断增大,从而消耗更多的电解液在硅基材料表面反复形成sei膜,不但会造成锂离子的大量消耗,还会增加产气量而造成安全隐患。而在本技术实施例的硅碳复合材料中,碳包覆层作为外壳结构至少覆盖内核的部分表面,能够作为阻挡屏障防止电解液向内核的侵入,减小了电解液与内核的接触面积,尤其是与sio

x

颗粒的接触面积,避免产生大量锂损失以及产气量过多的现象。

90.本技术实施例的硅碳复合材料,内核中包括了高比容量的sio

x

颗粒,且通过控制sio

x

颗粒的尺寸大小以及设置分布于sio

x

颗粒周围的连续的碳基体,克服了sio

x

颗粒易膨胀、导电性不佳的缺陷,极大程度避免了sio

x

颗粒对二次电池循环性能、倍率性能以及快充性能带来的负面影响;此外,覆盖于内核表面的碳包覆层也进一步降低了硅碳复合材料与电解液的接触面积,降低了二次电池长期循环过程中的锂损失以及产气量,使二次电池的循环性能以及安全性能得到保证。因此,本技术的硅碳复合材料在赋予二次电池高能量密度的同时,还能够兼顾二次电池的循环性能、倍率性能以及快充性能,使二次电池的电性能表现更为均衡优异。

91.作为内核的组成,碳基体在内核中的质量百分含量可以为10-40%。能够理解,碳基体与sio

x

颗粒作为内核的主要组成两者在内核中的质量百分含量呈现相反的趋势,即当碳基体在内核中的质量百分含量升高,sio

x

颗粒在内核中的质量百分含量降低;当碳基体在内核中的质量百分含量降低,sio

x

颗粒在内核中的质量百分含量升高。虽然sio

x

颗粒的质量含量越大越有助于二次电池能量密度的提升,但是随之带来的sio

x

颗粒的膨胀现象以及团聚现象也十分严重。因此,当碳基体在内核中的质量百分含量为10-40%时,能够在二次电池能量密度较为满意的前提下,有效实现碳基体对sio

x

颗粒的缓冲作用以及分隔作用,均衡由sio

x

颗粒同时带来的积极影响及消极影响,使二次电池的循环性能以及倍率性能得到保证。同时,上述碳基体的质量百分含量也能够保证硅碳复合材料电导率具有良好的表现,进而实现二次电池快充能力的改善。

92.在一种可能的实现方式中,碳基体的比表面积为800-1400

㎡

/g,从而说明在碳基体的表面分布了大量的孔道,能够理解,n值越大,则sio

x

颗粒的数量越多,因此sio

x

颗粒在碳基体表面具有较大的分布密度,使锂离子更容易在sio

x

颗粒表面发生嵌入,加快了锂离子的嵌入速度,有利于二次电池的快充。并且大量的孔道结构也意味着碳基体环绕于sio

x

颗粒的四周,保证了sio

x

颗粒分布的独立性,通过降低sio

x

颗粒发生团聚的现象而进一步改善硅碳复合材料的结构稳定性,从而保证了二次电池的循环性能以及倍率性能。

93.进一步地,本技术实施例的硅碳复合材料的比表面积为5-20

㎡

/g。硅碳复合材料的比表面积较小,说明硅碳复合材料的表面结构致密,不仅通过降低电解液与硅碳复合材料表面的接触面积避免了电解液生成大面积sei膜而造成的消耗,也能够有效阻止电解液进入内核,防止sio

x

颗粒发生膨胀粉化而导致电解液的过度消耗,因此该硅碳复合材料的比表面积有助于通过降低锂损失而使二次电池的循环性能以及倍率性能得到改善。

94.此外,由于致密的硅碳复合材料表面能够降低内核与电解液的接触,防止电解液中的其他化合物优先于锂离子而与sio

x

颗粒发生反应,因此在该实施方式中,sio

x

颗粒具有更多用于嵌入锂离子的有效位点,使二次电池表现出较为满意的循环性能以及倍率性能。

95.为了进一步保证碳基体优异的导电性以及对sio

x

颗粒的缓冲作用,可以选择石墨

化程度高的碳基体,具体对,在碳基体的拉曼谱图中,0.8≤id/ig≤1.5。发明人研究发现,id/ig在该范围的碳基体在受到sio

x

颗粒膨胀产生的应力时层间距发生的滑移程度既能够有效释放应力也不会对碳包覆层造成破坏。

96.此外,当二次电池中使用不同的正极活性材料、电解液或者隔膜,对于二次电池的快充性能都会产生影响。因此大致而言,对于上述不同的正极活性材料、电解液以及隔膜等情况,当碳基体的0.8≤id/ig≤1.5时,可基本保证碳基体的导电性能表现突出,从而有利于最大限度优化二次电池的快充性能。

97.除了通过保证碳基体的石墨化程度外,在一种可能的实现方式中,本技术实施例的硅碳复合材料区别于传统的硅氧碳材料中存在的大量si-c键而限制材料的电导率,本技术实施例的硅碳复合材料的核磁共振图谱中包括si-c峰和si-o峰,si-c峰的强度i

si-c

与si-o峰的强度i

si-o

之比<0.05。能够理解,虽然硅碳复合材料中的内核包括硅元素以及碳元素,但是硅碳复合材料的i

si-c

/i

si-o

极低,说明在内核中的碳基体基本是独立存在并未与硅元素发生较多键结关系,进而进一步保证了碳元素优异的导电性能,从而能够使二次电池能够显现出更为突出的快充性能。

98.在一种可能的实现方式中,碳包覆层可以是厚度为5-20nm且碳原子层间距d002为0.3354-0.34nm的结构。

99.如前述,本技术实施例硅碳复合材料中的碳包覆层主要用于隔离电解液与内核的接触,从而避免造成过多锂损失而影响二次电池的循环性能以及倍率性能。具体地,上述参数的碳包覆层不仅能够有效隔离电解液与内核的接触,并且在内核发生膨胀时,碳原子层间距d002能够保证碳包覆层有效吸收膨胀力并且通过层间滑移释放膨胀力,避免了长期循环过程中sio

x

颗粒膨胀过度可能导致碳包覆层破裂的现象,进一降低了电解液可能与内核接触的概率,从而有利于维护二次电池循环性能以及倍率性能。

100.除了si、o以及c元素之外,本技术实施例的硅碳复合材料也包括n、p、b、cl、br以及i等异质元素中的至少一种。具体地,制备硅碳复合材料的原料中可能会存在上述异质元素,从而将其掺杂入硅碳复合材料中,具体的掺杂位点位于sio

x

颗粒和/或碳基体中。异质元素的掺杂有利于提高硅碳复合材料的电导率,从而提升了二次电池的快充性能以及倍率性能。

101.本技术实施例的硅碳复合材料在具体应用过程中,可以根据需要作为电极活性材料的基体进行其他工艺的加工,也可以直接作为电极活性材料与导电剂等混合制备电极极片的活性功能层。本技术实施例硅碳复合材料的粒径为50nm-2μm,可以通过选择不同粒径尺寸的硅碳复合材料实现上述应该场景。以制备负极片为例,具体地,小尺寸粒径的硅碳复合材料更易作为负极活性材料的基体进行进一步加工,大尺寸粒径的硅碳复合材料可以作为负极活性材料直接应用。

102.在一种可能的实现方式中,本技术实施例的硅碳复合材料通过包括以下过程的方法制备得到:

103.1)在碱性条件下,搅拌三甲氧基硅烷类化合物的水溶液使体系浑浊,收集前驱体颗粒;

104.2)对所述前驱体颗粒进行烧结处理,得到硅碳复合材料;所述烧结处理的温度为900-1200℃,时间为1-10h。

105.该实施方式中,以三甲氧基硅烷类化合物为原料,通过溶解、烧结等处理得到具有上述结构的硅碳复合材料。

106.步骤1)中的三甲氧基硅烷类化合物的水溶液可以通过将三甲氧基硅烷类化合物加入水中搅拌10-30min后制备得到,在一种可能的实现方式中,三甲氧基硅烷类化合物的水溶液的体积浓度为0.4-5%。

107.本技术实施例不限制三甲氧基硅烷类化合物的具体种类,例如可以选自三甲氧基硅烷,甲基三甲氧基硅烷,n-丙基三甲氧基硅烷,n-辛基三甲氧基硅烷,3-氨丙基三甲氧基硅烷,3-脲丙基三甲氧基硅烷,n-十二烷基三甲氧基硅烷,(3-氯丙基)三甲氧基硅烷,(3-疏基丙基)三甲氧基硅烷,3-(2-氨乙基)-氨丙基三甲氧基硅烷,三甲氧基苯基硅烷,乙烯基三甲氧基硅烷,3-碘苯基三甲氧基硅烷等中至少一种。当三甲氧基硅烷类化合物选自多个化合物时,本技术实施例不限制各个化合物之间的比例。

108.能够理解,通过对三甲氧基硅烷类化合物的选择可以实现硅碳复合材料中异质元素的掺杂以及对硅碳复合材料中碳基体质量含量的控制。

109.上述实施步骤1)的温度范围较为宽泛,基本控制在0℃以上以及100℃以下即可,进一步可以为25-85℃。在制备过程中,可以通过对步骤1)的温度进行控制实现对前驱体颗粒尺寸的控制。具体地,温度的选择对前驱体颗粒的尺寸影响较大,并且随着温度的升高,前驱体颗粒的尺寸会逐渐减小。

110.随着碱性条件下三甲氧基硅烷水溶液的搅拌,三甲氧基硅烷会发生水解反应并形成白色乳浊液,持续搅拌并当白色乳浊液颜色不再变化时,停止搅拌,静置老化一段时间后过滤,收集前驱体颗粒,该前驱体具体为球形倍半硅氧烷前驱体。一般的,持续搅拌和静置老化的时间为0.5-24h。

111.步骤1)中的碱性是指体系的ph环境在8-13的范围。在一种可能的实现方式中,可以通过向三甲氧基硅烷水溶液中添加氨水实现体系的碱性环境。发明人研究发现,氨水的浓度对前驱体颗粒的大小具有较大影响,当氨水的体积浓度为0.6-15%时,能够有助于控制前驱体颗粒的尺寸为400-600nm。在该范围内,随着氨水浓度的增加,前驱体颗粒的尺寸先减小然后趋于稳定。

112.步骤2)中,对前述收集得到的前驱体颗粒在1000-1200℃下烧结1-10h后,得到硅碳复合材料。烧结前,可以利用乙醇洗涤前驱体颗粒并烘干。

113.在1000-1200℃下烧结的过程中,前驱体颗粒中的c=c基团失氢碳化并连接形成连续碳基体并由此将sio

x

分割成0.1-0.9nm的sio

x

颗粒而填充于碳基体中,而且前驱体颗粒中的si-c键断也会形成碳基体。此外,高温烧结碳化的过程也会促使前驱体颗粒中的轻质碳流动至颗粒表面并碳化形成碳包覆层,从而得到硅碳复合材料。发明人发现,在1-10h的烧结过程中,随着烧结时间的延长,碳基体的石墨化程度会受到不同程度的影响。

114.本技术实施例第二方面提供一种硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:

115.1)在碱性条件下,搅拌三甲氧基硅烷类化合物的水溶液使体系浑浊,收集前驱体颗粒;

116.2)对所述前驱体进行烧结处理,得到硅碳复合材料;所述烧结处理的温度为900-1200℃,时间为1-10h;

117.所述硅碳复合材料包括内核以及碳包覆层,所述内核的至少部分表面被所述碳包

覆层覆盖;

118.所述内核包括碳基体和siox颗粒,所述碳基体包括n个与外部连通的孔道,所述siox颗粒填充于所述孔道中;

119.其中,所述siox颗粒的尺寸为0.1-0.9nm,0.9≤x≤1.7。

120.本技术实施例以三甲氧基硅烷类化合物为原料,通过溶解、烧结等处理得到具有上述结构的硅碳复合材料。该硅碳复合材料克服了硅基材料结构稳定性以及导电性差的缺陷,能够在提升二次电池能量密度的同时,使二次电池的循环性能、倍率性能以及快充性能具有均衡表现。

121.步骤1)中的三甲氧基硅烷类化合物的水溶液可以通过将三甲氧基硅烷类化合物加入水中搅拌10-30min后制备得到,在一种可能的实现方式中,三甲氧基硅烷类化合物的水溶液的体积浓度为0.4-5%。

122.本技术实施例不限制三甲氧基硅烷类化合物的具体种类,例如可以选自三甲氧基硅烷,甲基三甲氧基硅烷,n-丙基三甲氧基硅烷,n-辛基三甲氧基硅烷,3-氨丙基三甲氧基硅烷,3-脲丙基三甲氧基硅烷,n-十二烷基三甲氧基硅烷,(3-氯丙基)三甲氧基硅烷,(3-疏基丙基)三甲氧基硅烷,3-(2-氨乙基)-氨丙基三甲氧基硅烷,三甲氧基苯基硅烷,乙烯基三甲氧基硅烷,3-碘苯基三甲氧基硅烷等中至少一种。当三甲氧基硅烷类化合物选自多个化合物时,本技术实施例不限制各个化合物之间的比例。

123.能够理解,通过对三甲氧基硅烷类化合物的选择可以实现硅碳复合材料中异质元素的掺杂以及对硅碳复合材料中碳基体质量含量的控制。

124.现有技术中,为了调整硅烷化合物的水解反应,多会向体系中加入醇类助剂。为控制成本,简化工艺,增加材料合成环境适应性,因此在本技术实施例中采用无醇水解法,通过在碱性条件下搅拌三甲氧基硅烷水溶液,不仅有助于三甲氧基硅烷的溶解,还能够通过温度调整控制前驱体的尺寸。

125.本技术实施例中,实施步骤1)的温度范围较为宽泛,基本控制在0℃以上以及100℃以下即可,进一步可以为25-85℃。在制备过程中,可以通过对步骤1)的温度进行控制实现对前驱体颗粒尺寸的控制。具体地,温度的选择对前驱体颗粒的尺寸影响较大,并且随着温度的升高,前驱体颗粒的尺寸会逐渐减小。

126.随着碱性条件下三甲氧基硅烷水溶液的搅拌,三甲氧基硅烷会发生水解反应并形成白色乳浊液,持续搅拌并当白色乳浊液颜色不再变化时,停止搅拌,静置老化一段时间后过滤,收集前驱体颗粒,该前驱体具体为球形倍半硅氧烷前驱体。一般的,持续搅拌和静置老化的时间为0.5-24h。

127.步骤1)中的碱性是指体系的ph环境在8-13的范围。在一种可能的实现方式中,可以通过向三甲氧基硅烷水溶液中添加氨水实现体系的碱性环境。发明人研究发现,氨水的浓度对前驱体颗粒的大小具有较大影响,当氨水的体积浓度为0.6-15%时,能够有助于控制前驱体颗粒的尺寸为400-600nm。在该范围内,随着氨水浓度的增加,前驱体颗粒的尺寸先减小然后趋于稳定。

128.步骤2)中,对前述收集得到的前驱体颗粒在1000-1200℃下烧结1-10h后,得到硅碳复合材料。烧结前,可以利用乙醇洗涤前驱体颗粒并烘干。

129.在烧结过程中,前驱体颗粒中的c=c基团失氢碳化并连接形成连续碳基体并由此

将sio

x

分割成0.1-0.9nm的sio

x

颗粒而填充于碳基体中,而且前驱体颗粒中的si-c键断也会形成碳基体。此外,高温烧结碳化的过程也会促使前驱体颗粒中的轻质碳流动至颗粒表面并碳化形成碳包覆层,从而得到硅碳复合材料。发明人发现,在1-10h的烧结过程中,随着烧结时间的延长,碳基体的石墨化程度会受到不同程度的影响。

130.烧结处理需要在惰性气氛/还原气氛保护氛围下进行,其中惰性气氛/还原气氛包括但不限于n2,ar,h2中的一种或多种。在一种可能的实现方式中,烧结处理可以在高温炉中进行。

131.在具体进行烧结处理时,可以将前驱体颗粒放入高温炉中,通过设定升温程序(升温速度)使前驱体颗粒逐渐升温至目标温度后开始1-10h的烧结处理。在一种可能的实现方式中,当烧结处理的升温速度为1-10℃/min有利于形成更加致密和连续的碳基体,从而有助于锂离子的传导。

132.进一步地,在步骤1)之后还可以通过向体系中通入碳源调整内核表面的碳包覆层中的碳含量。具体地,通入碳源的操作可以在步骤2)之前,或者在步骤2)的过程中,或者在步骤)之后。碳源例如可以是烷烃、烯烃、炔烃、苯中的至少一种。在一种可能的实现方式中,采用化学气相沉积的方式调整内核表面的碳包覆层的碳含量有利于提升碳包覆层的石墨化程度。具体地,化学气相沉积的温度为700-1200℃。

133.本技术实施例第三方面提供一种电极片,该电极片包括前述第一方面的硅碳复合材料或者前述第二方面制备得到的硅碳复合材料。

134.本技术的实施例的电极片可以是正极片或负极片。

135.以负极片为例,在一种可能的实现方式中,将硅碳复合材料、导电剂以及粘结剂等加入至溶剂中搅拌分散得到负极浆液,随后将负极浆液涂布在负极集流体(一般为铜箔)的至少一个表面并烘干溶剂,负极浆液转化为负极活性层,得到本技术实施例的负极片。例如,导电剂可以选自但不限于super-p、导电碳黑、碳纳米管、乙炔黑中的至少一种;粘结剂可以选自但不限于选自聚偏氟乙烯(pvdf)或聚氧化乙烯(peo)中的一种;溶剂可以为蒸馏水。

136.由于第一方面的硅碳复合材料或者前述第二方面制备得到的硅碳复合材料具有高能量密度,且结构稳定性以及导电性表现良好,因此该电极片的负极活性层不易从集流体表面脱落且导电性良好,不仅能够提高二次电池的能量密度,还能同时兼顾二次电池的循环性能、倍率性能以及快充性能。

137.本技术实施例第四方面提供一种二次电池,该二次电池包括前述第三方面的电极片。

138.本技术实施例的二次电池,由于包括了前述的电极片,因此能量密度、循环性能、倍率性能以及快充性能都得到显著提升。该二次电池例如可以是锂离子电池、钠离子电池。

139.以电极片为负极片为例,本技术实施例的二次电池中,除了包括负极片之外,还包括正极片、隔膜以及电解液。

140.在一种可能的实现方式中,正极片包括设置在正极集流体(一般为铝箔)至少一个表面的正极活性层。具体地,将正极浆液涂布于正极集流体的至少一个表面,随后烘干正极浆液中的溶剂,得到正极片。其中,正极浆液至少包括正极活性材料、导电剂、粘结剂以及溶剂。示例性地,正极活性材料可以选自但不限于钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、

磷酸铁锂中的至少一种;导电剂可以选自但不限于super-p、导电碳黑、碳纳米管、乙炔黑中的至少一种;粘结剂可以选自但不限于聚偏氟乙烯(pvdf)或聚氧化乙烯(peo)中的一种;溶剂可以是n-甲基吡咯烷酮(nmp)。

141.在一种可能的实现方式中,隔膜可以选自玻璃纤维、无纺布、聚乙烯、聚丙烯及聚偏二氟乙烯中的至少一种。

142.在一种可能的实现方式中,电解液至少包括有机溶剂、锂盐。其中,有机溶剂可以选自碳酸乙烯酯、碳酸丁烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸亚乙烯酯、碳酸乙烯基亚乙酯氟代碳酸乙烯酯、氟代碳酸甲乙酯、二氟代碳酸乙烯酯、氟代碳酸二甲酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸二丙酯中的至少一种;锂盐可以选自六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、高氯酸锂、双三氟甲基磺酰亚胺锂(litfsi)、双氟磺酰亚胺锂(lifsi)中的至少一种。

143.本技术实施例第五方面提供一种电子设备,该电子设备的驱动源或能量存储单元为前述第四方面的二次电池。

144.本技术实施例的电子设备,由于以前述二次电池作为驱动源或能量存储单元,因此续航能力以及使用寿命表现优异,用户满意度高。

145.其中,电子设备可以包括但不限于为手机、平板电脑、笔记本电脑、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,umpc)、手持计算机、对讲机、上网本、pos机、个人数字助理(personal digital assistant,pda)、可穿戴设备、虚拟现实设备等具有电池的移动或固定终端。

146.其中,本技术实施例中,以手机100为上述电子设备为例进行说明,其中,手机100可为可折叠的手机100,也可以为直板手机100,本技术实施例中,以直板手机100为例,图1和图2示出了手机100的结构,参见图1和图2所示,手机100可以包括:显示屏10、后壳60以及位于显示屏10和后壳60之间的金属中框50、电路板30和二次电池40。其中,金属中框50的一面设置显示屏10,金属中框50的另一面设置后壳60。

147.其中,显示屏10可以为有机发光二极管(organic light-emitting diode,oled)显示屏,也可以为液晶显示屏(liquid crystal display,lcd)。后壳60可以为金属后壳60,也可以为玻璃后壳60,也可以为塑料后壳,还可以为陶瓷后壳60。其中,金属中框50的材料可以为镁合金,也可以为铝合金。

148.需要说明的是,本技术实施例中,金属中框50的材料包括但不限于为镁合金、铝合金和钛合金等金属材料制成的中框,金属中框50还可以采用陶瓷等材料制成的非金属中框。其中,显示屏10、后壳60和金属中框50的材质具体根据实际应用进行设置,本实施例中,不做限定。

149.其中,金属中框50可以包括金属中板53和围设在底框外周的金属边框52,金属边框52可以包括相对设置的顶边框和底边框,以及位于顶边框和底边框之间的两个侧边框。其中,金属边框52与金属中板53之间可以通过焊接、卡接或者一体成型相连。

150.其中,电路板30和二次电池40可以设置在金属中框50的金属中板53上,例如,电路板30与二次电池40设置在金属中板53朝向后壳60的一面上,或者电路板30与二次电池40可以设置在金属中板53朝向显示屏10的一面上。其中,电路板30在金属中板53上设置时,金属中框50上可以开设开口用于将电路板30上的元件置于金属中框50的开口处。

151.其中,电路板30可以为印刷电路板(printed circuit board,pcb),电路板30上具

有发热元件31,发热元件31可以为电子设备上的主芯片,例如功率放大器、应用处理器(central processing unit,cpu)、电源管理芯片(power management ic,pmic)或者射频芯片等。

152.其中,二次电池40可以通过电源管理模块与充电管理模块(未示出)和电路板30相连,电源管理模块接收二次电池40和/或充电管理模块的输入,并为处理器、内部存储器、外部存储器、显示屏10、摄像头以及通信模块等供电。电源管理模块还可以用于监测二次电池40容量,二次电池40循环次数,二次电池40健康状态(漏电,阻抗)等参数。在其他一些实施例中,电源管理模块也可以设置于电路板30的处理器中。在另一些实施例中,电源管理模块和充电管理模块也可以设置于同一个器件中。

153.可以理解的是,本技术实施例示意的结构并不构成对手机100的具体限定。在本技术另一些实施例中,手机100可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。

154.在本技术实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应作广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或者两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术实施例中的具体含义。

155.以下,通过具体实施例对本技术实施例的硅碳复合材料以及二次电池进行详细的介绍。

156.实施例1

157.本实施例的硅碳复合材料按照下述方法制备得到:

158.1)量取30ml去离子水,将其置于水浴锅中保持85℃恒温反应条件,向其中加入0.5ml三甲氧基三甲氧基硅烷,搅拌10min得到三甲氧基三甲氧基硅烷的水溶液;

159.在搅拌条件下,向三甲氧基三甲氧基硅烷的水溶液中加入0.2ml氨水(25wt.%-28wt.%)使体系ph为8-9促进水解形成白色乳浊液并继续搅拌3h,抽滤后得到固体产物用酒精洗涤,5烘干后制得球形三甲氧基倍半硅烷前驱体;

160.2)将球形三甲氧基倍半硅烷前驱体放入管式炉中,设置升温速度为10℃/min,在氩气保护氛围中在1000℃保温5h。在保温时间达到4.5h时通入甲烷/氢气混合气体(10%vol.:90%vol.),气体流量为100sccm,0.5h后停止通气。当管式炉自然降温到100℃以下取出物料,即为本实施例的硅碳复合材料。

161.图3a是本技术实施例1的硅碳复合材料的整体形貌和微观结构示意图,从图3a可看到实施例1的硅碳复合材料为尺寸分布均匀的直径在300nm附近的微球。

162.图3b是本技术实施例1的硅碳复合材料的高分辨破碎区域截面haadf相图。从图3b中可以看到,硅碳复合材料内部结构中相互桥接形成的蠕虫状的siox(较亮的区域)分布在连续的碳基体(较暗的区域)中。

163.图3c是本技术实施例1的硅碳复合材料的tem图,图3d是图3c中包覆层的一点的放大图。如图3c所示,硅碳复合材料的表面有碳包覆层(虚线之上的部分),并且包覆层为有序排列的石墨化碳,且图3d中d002为0.336nm,包覆层厚度为10nm。

164.图3e是本技术实施例1的硅碳复合材料的stem图,图3f-3h是本技术实施例1的硅

碳复合材料的eels面扫图。从图3e可观察到明显的石墨化碳条纹,对应图3f-3h eels面扫图表明材料表面有石墨化碳层产生。图3f中的虚线下方显示为绿色,虚线上方显示为黑色,说明材料中硅元素均匀分布;图3g是对整个颗粒的碳元素测试,虚线下方显示为红色,虚线上方显示为黑色,说明材料中有碳元素有两种存在形式,分别是均匀分布在颗粒内的碳元素,以及包覆在颗粒表面的碳层;图3h可以理解为图3f和图3g的复合图,说明颗粒表面确实有碳包覆层,并且颗粒内部为硅和碳均匀分布的结构。

165.图4是本技术实施例1的硅碳复合材料的29si魔角旋转核磁共振技术(mas nmr)图谱,其中,位于78.0cm-1

化学位移特征峰属于si-c峰,可以发现归属于78.0cm-1

化学位移的si-c的峰强度i(si-c)与归属于111.0cm-1

化学位移的si-o(3)的峰强度i(si-o)的之比满足i(si-c)/i(si-o)《0.05的关系。

166.利用氢氟酸对实施例1的硅碳复合材料进行刻蚀,其中的sio

x

被刻蚀掉留下15wt.%碳基体。图5a是本技术实施例1的硅碳复合材料刻蚀后的碳基体的tem图。如图5a所示,碳基体连续分布且具有多个孔道结构,是一种连续分布的碳网络结构。图5b是本技术实施例1的硅碳复合材料刻蚀后的碳基体的拉曼图谱。如图5b所示,碳基体具有较高的石墨化程度,id/ig=0.9。

167.在对实施例1的硅碳复合材料进行刻蚀前后,采用氮气吸脱附方法测试刻蚀前的硅碳复合材料以及刻蚀后的碳基体的比表面积。图5c是本技术实施例1的硅碳复合材料刻蚀前后的n2吸脱附曲线,图5d是本技术实施例1的硅碳复合材料刻蚀前后的n2吸脱附孔径分布曲线,结合bet吸附等温方程,硅碳复合材料刻蚀前的比表面积为10m

2/

g,而刻蚀后的碳基体的比表面积高达1200m2/g。

168.此外,采用co2吸脱附测试刻蚀后的碳基体。图5e是本技术实施例1的硅碳复合材料刻蚀后的碳基体的co2孔径分布曲线,可以看到右上角的灰色区域中的碳基体中富含0.3nm-0.9nm的白色孔洞,与sio

x

颗粒的尺寸相对应。

169.图5f是本技术实施例1的硅碳复合材料的xps图谱。根据图5f可知,本实施例的硅碳复合材料中的硅氧化物具体为sio

1.48

。

170.实施例2

171.本实施例的硅碳复合材料按照下述方法制备得到:

172.1)量取50ml去离子水,向其中加入1.0ml 3-脲丙基三甲氧基硅烷,常温下搅拌30min得到3-脲丙基三甲氧基硅烷的水溶液;

173.在搅拌条件下,向3-脲丙基三甲氧基硅烷的水溶液中加入0.5ml氨水(25wt.%-28wt.%)使体系的ph为9左右促进水解形成白色悬浊液并继续搅拌24h,抽滤、烘干后制得球形成脲丙基三甲氧基倍半硅烷前驱体;

174.2)将脲丙基三甲氧基倍半硅烷前驱体放入管式炉中,设置升温速度为5℃/min,在氩气保护氛围中在1000℃保温8h。当管式炉自然降温到100℃以下取出物料,即为本实施例的硅碳复合材料。

175.图6是本技术实施例2的硅碳复合材料的整体形貌和微观结构示意图,从图6可看到实施例2的硅碳复合材料为尺寸分布均匀的直径在1μm附近的微球。

176.对比例1

177.对比例1为商购获得的硅氧碳负极材料。图7a是本技术对比例1的硅氧碳负极材料

的形貌sem图,图7b是本技术对比例1的硅氧碳负极材料的内部tem图。如图7a所示,对比例1的硅氧碳负极材料为不规则的块体,d50尺寸在5-6μm。从图7b可以看到,对比例1的硅氧碳负极材料内部结构为5nm左右纳米硅氧颗粒分散在碳基体中。

178.对比例2

179.本对比例的硅碳复合材料按照下述方法制备得到:

180.1)取1ml氨水分散在20ml水和10ml乙醇的混合溶液中,搅拌1h后加入1ml乙烯基三乙氧基硅烷,在室温条件下搅拌反应5h得到乳白色溶液;

181.将该乳白色转移至聚四氟乙烯内衬中,在100℃下水热12h后进行离心分离,用去离子水和乙醇分别洗涤固相体系3次,然后置于干燥箱中70℃保温12h;

182.2)取一定量上述产物置于石英瓷舟内,放于管式气氛炉中进行煅烧,设置升温速度为5℃/min,在氩气保护氛围中在800℃保温45min,最终得到对比例2的硅碳复合材料。

183.图8a是本技术对比例2的硅碳复合材料的高分辨破碎区域截面haadf相图,其中的sio

x

的颗粒尺寸》5nm。

184.利用氢氟酸对对比例2的硅碳复合材料进行刻蚀,图8b是对比例2的硅碳复合材料刻蚀后的碳基体的tem图。如图8b所示,刻蚀后的碳基体分为数个部分且非连续分布。

185.图9是对比例2的硅碳复合材料的29si魔角旋转核磁共振技术(mas nmr)图谱,其中,i(si-c)/i(si-o)明显高于实施例1中的i(si-c)/i(si-o)。

186.试验例

187.1、将实施例1-2以及对比例1-2的硅碳材料在压汞设备下压成片,压实密度为1.7g/cm3左右。采用四探针电导对粉末压片进行电导率测试,结果见表1。

188.2、将实施例1-2以及对比例1-2的硅碳材料分别和石墨按一定比例混合,使克容量统一为500mah/g,并与金属锂组装成扣式半电池。

189.其中,将活性材料(硅碳材料和石墨)、乙炔黑、海藻酸钠的质量比为70:20:10分散于去离子水中,搅拌均匀超声4小时,得到电极浆料。将所电极浆料在铜箔表面涂布,85℃烘干,得到正极电极片。以1m的lipf溶解于乙烯碳酸脂(ec)和碳酸二甲酯(dmc)作为电解液,锂片为负极,celgard 2400为隔膜,cr 2025型不锈钢为电池外壳组装成扣式锂离子电池。

190.对电池的循环寿命以及倍率性能进行检测,检测方法如下,结果见表1。

191.a、循环寿命

192.用电池充放电测试仪,将电池在25℃下进行充放电循环测试,在0.01v-0.3v电压区间内进行恒流充放电。随着电池循环,电池容量不断衰减,当容量衰减至首次放电容量的80%时所经历的循环次数记为该电池的循环寿命。

193.b、倍率性能

194.用电池充放电测试仪,将电池在25℃下进行充放电循环测试,在0.01v-0.3v电压区间内进行恒流充放电,每循环一定圈数后改变电流密度继续循环,检测电池性能在不同电流密度下的释放的容量。

195.表1

[0196][0197]

根据表1可知:

[0198]

1、实施例1-2的电导率明显优于对比例1-2,因此实施例1-2的硅碳复合材料能够有效改善二次电池的快充性能,原因在于:对比例1的碳层主要包覆在材料外表面,没有构成将锂离子传输至硅氧颗粒的有效路径,并且硅氧颗粒的粒径偏大,因此锂离子的传输效率不高,从而导致电导率不佳;对比例2中存在大量的si-c键,因此影响了碳基体电导率,从而导致电导率不佳;

[0199]

实施例2的电导率优于实施例1的电导率,原因可能在于实施例2中的硅碳复合材料具有异质元素的掺杂,从而大幅改善了电导率。

[0200]

2、实施例1-2材料得到的二次电池的循环性能明显优于对比例1-2材料得到的二次电池,原因在于:对比例1中材料的硅氧颗粒的尺寸为5-6μm,对比例2中的材料的硅氧颗粒的尺寸大于5nm,因此循环过程中体积膨胀较大容易造成硅氧颗粒的粉化,从而影响了电池的循环性能。

[0201]

3、实施例1-2材料得到的二次电池的倍率性能明显优于对比例1-2材料得到的二次电池,原因在于:对比例1-2材料的导电性较差,因此无法有效释放电池中的容量,从而导致对比例1-2材料得到的二次电池的倍率性能较差,尤其在电流密度较大的情况下,更无益于电池中容量的释放。

[0202]

最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。