1.本发明涉及聚乙烯降解技术领域,具体涉及到一种肺炎克雷伯氏菌及其在降解聚乙烯中的应用。

背景技术:

2.聚乙烯塑料因其廉价、方便的特点被人们广泛应用于生活中的各个方面,它便利人们生活的同时,也带来了“白色污染”问题。据统计全世界每年废弃塑料垃圾在环境中的堆积量为5000万吨,我国的形势也不容乐观,每年塑料垃圾的堆积量也达到200万吨。因聚乙烯是饱和的、线性的、结构上同长链烷烃和石蜡相似的碳氢化合物,所以聚乙烯结构稳定,在自然条加下不易降解。

3.目前,世界上大部分废弃的聚乙烯采用填埋或焚烧的处理方式,这种方式破坏土地、造成了土壤硬化,并产生了大量有毒气体,如co、hcl、nox、so2、二恶英等。一般情况下,塑料在自然环境中被微生物完全降解,大约需要300年的时间,但全世界每年都在不断地产生聚乙烯塑料垃圾,造成废弃聚乙烯塑料在自然环境中的堆积,因此迫切需要找到有效降解聚乙烯的方法。

4.自20世纪70年代以来,陆续不断的有报道部分微生物具有降解聚乙烯的功能,例如细菌有13个不动杆菌属,真菌有7个支顶孢属能够降解聚乙烯。微生物降解聚乙烯具有无污染、温和、安全等优点,而备受研究者的青睐,但已知的能够降解聚乙烯的微生物种类仍较少,作用机理尚不明确。因此,需要继续挖掘能降解聚乙烯的功能微生物,揭示其作用机理,为生物降解聚乙烯拓宽道路。

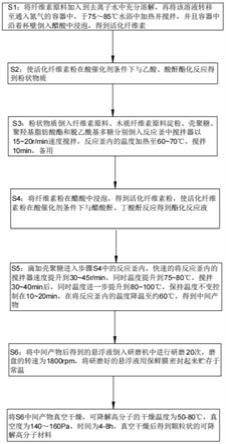

技术实现要素:

5.针对上述的不足,本发明的目的是提供一种肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)及其在降解聚乙烯中的应用。该菌株对聚乙烯的降解效果明显,提高了聚乙烯降解效率,可大幅缩短聚乙烯降解时间。

6.为达上述目的,本发明采取如下的技术方案:

7.本发明提供一种肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae),该菌株筛选于富含pe薄膜的土壤中,命名为肺炎克雷伯氏菌klebsiella pneumoniae,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址为北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏日期为2021年12月27日,保藏编号为cgmcc no.24204。

8.本发明还提供上述肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)在降解聚乙烯中的应用。

9.一种聚乙烯降解剂,包括上述肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)。

10.综上所述,本发明具有以下优点:

11.1、本发明提供了一种肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)及其在降解聚乙烯中的应用,该菌株对聚乙烯的降解效果明显,可大幅缩短聚乙烯降解时间。本发明丰富了

降解聚乙烯微生物的种类,对生物降解聚乙烯具有重要的意义。

附图说明

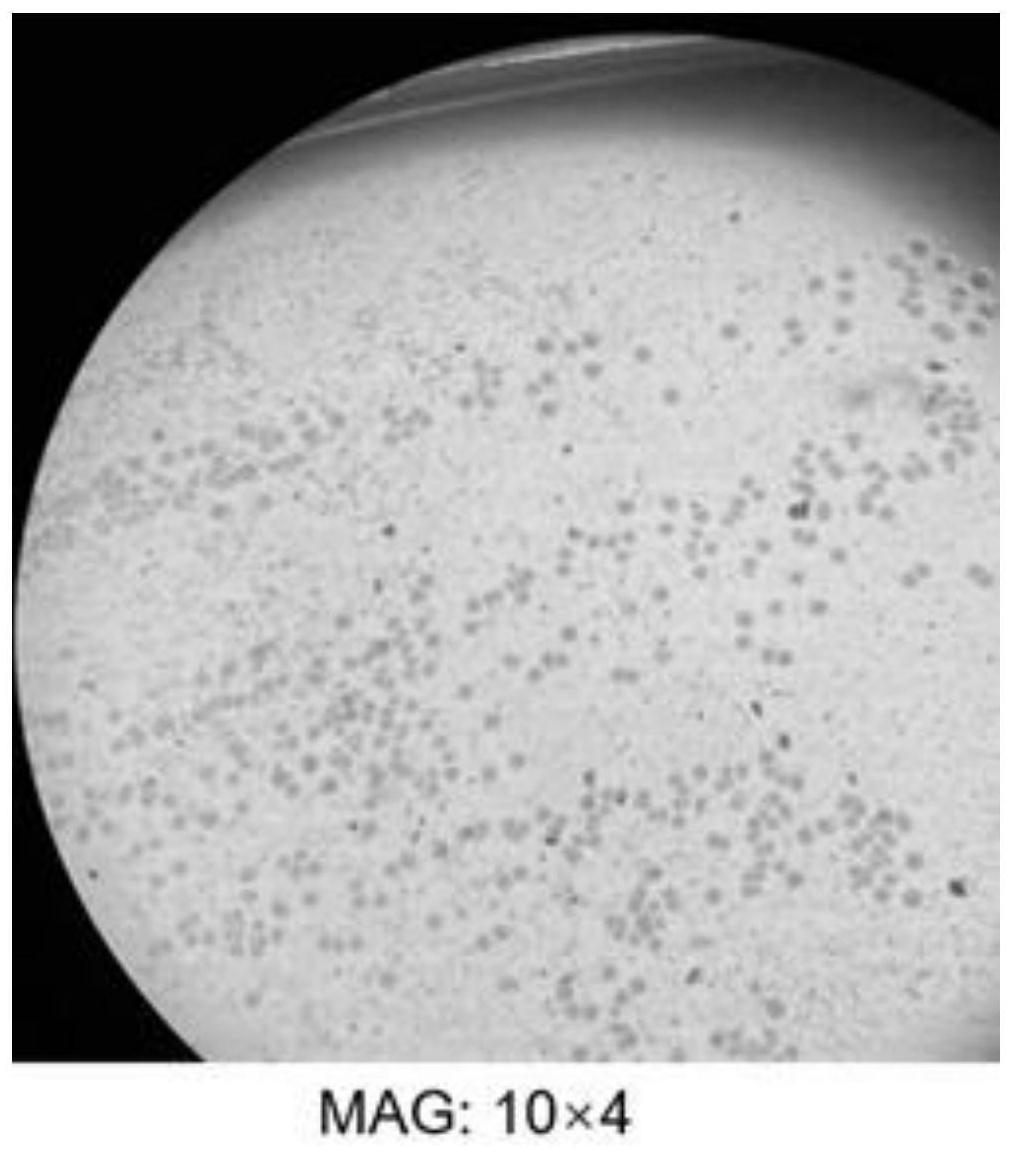

12.图1为本发明中肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)在固体lb培养基上的菌落形态图;

13.图2为本发明中肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)革兰氏染色结果图;

14.图3为本发明中肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)电泳图;其中,图3中m表示marker,s表示肺炎克雷伯氏菌的16s rdna扩增产物;

15.图4为本发明中肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)系统发育树;其中mk-1表示本发明中的klebsiella pneumoniae;

16.图5为本发明中肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)对聚乙烯薄膜降解效果的扫描电镜图;

17.图6为本发明中肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)对聚乙烯薄膜降解效果的水接触角测试结果图;

18.图7为本发明中肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)对聚乙烯薄膜降解效果的傅里叶变换红外光谱(ftir)测试图;

19.图8为本发明中肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)对聚乙烯薄膜降解效果的凝胶渗透色谱系统(gpc)测试图。

具体实施方式

20.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明,即所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

21.因此,以下对提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

22.实施例1肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)的分离、纯化和筛选

23.该菌株-肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)的筛选过程包括菌株的初筛和复筛。具体过程如下:

24.无碳源发酵培养基:k2hpo

4 0.7g、kh2po

4 0.7g、mgso4·

7h2o 0.7g、nh4no

3 1.0g、feso4·

7h2o 0.002g、znso4·

7h2o 0.002g、mnso4·

h2o 0.001g、氯化钠0.005g、蒸馏水1000ml、(琼脂20g)、ph=6.3。

25.聚乙烯粉末处理:分别称取分子量大小200、300、500、1000、2000pe粉末各2g,倒入无碳源的液体培养基中,摇匀,高压蒸汽灭菌锅灭菌121℃、20min。

26.聚乙烯薄膜预处理方法:将聚乙烯(市售)裁成大小约4cm正方形的pe薄膜,按照顺序依次放入培养皿中,加入0.5%氯化钾浸泡1h,取出后用酒精冲洗掉残留的氯化钾,最后用ddh2o淋洗,清洗完后放入干燥无菌的培养皿中,低于50℃下烘干,取出放在超净工作台下,开紫外灭菌4h。

27.(1)初筛

28.将土壤中的微生物在lb培养液中进行富集,以pe粉末(mw=500,1000,2000)为碳源进行稀释涂布与平板划线分离,如此反复多次地在以pe粉末为碳源的培养基上进行分离纯化,筛选并挑取长势较好的菌株。

29.菌株纯化分离:在超净工作台内,将培养24h的菌株按照10-4

、10-5

、10-6

梯度各0.1ml涂于含聚乙烯粉末的无碳源发酵固体培养基,做三个平行实验,放于37℃恒温培养箱中培养18~24h;挑选不同菌落形态、颜色的单菌落划线纯化,平行做两个平板;反复纯化,显微镜下比较菌落形态、表面光泽,将其不同的菌株保存分别编号为s1-s10。

30.(2)复筛

31.以分子量mw=2000,1000,500的pe粉末为唯一碳源,经反复平板稀释涂布和平板划线,最终筛选出10株菌株。将10株菌分别接种在只含pe薄膜的无碳源培养基中,称取薄膜发酵前后30d的重量,计算失重率,失重率最高为2.19%,最低为0.76%,失重率主要分布在1.49%~1.5%左右,选择失重率最高的菌株klebsiella pneumoniae。

32.失重率公式:

[0033][0034]

实施例2肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)的鉴定

[0035]

菌株klebsiella pneumoniae在lb平板上的菌落分布密集,单菌落较大,呈灰白色,表面光滑圆润,菌落相互融合,粘性较大,用接种环挑取,易拉成丝。见图1。在倍数为10

×

4的光学显微镜下观察,非油镜下呈短粗圆杆状,单独或成双排列。无芽胞,无鞭毛。

[0036]

按照革兰氏染色步骤,挑取经分离纯化后的单菌落,染色。在倍数为10

×

100的光学显微镜,加入液体石蜡,在油镜下观察拍照,染色结果如下,见图2。由图可知菌株klebsiella pneumoniae为革兰氏阴性菌。

[0037]

对菌株klebsiella pneumoniae进行分子生物学的研究。首先使用通用引物对dna进行pcr扩增,dna琼脂糖凝胶电泳验证,电泳结果显示条带清晰完整,见图3。pcr扩增结果长度约为1500bp左右,与理论序列长度一致,说明16s rdna扩增成功。

[0038]

pcr产物经成都擎科公司测序后,将测序结果在ncbi上blast同源比对漆酶基因的16s rdna,挑选出相似性》90%的同源基因序列,利用mega7中的“n-j比邻法”构建系统发育进化树。见图4。菌株klebsiella pneumoniae与klebsiella pneumoniae strain atcc 13883的自展值为98,与klebsiella pneumoniae subsp.rhino scleromatis atcc 13884的自展值为99,置信度都非常高,说明该结果可信。根据系统发育进化树所示,菌株klebsiella pneumoniae前后均隶属于肺炎克雷伯氏菌家族,由此可推断菌株klebsiella pneumoniae与肺炎克雷伯氏菌有较高的亲缘关系。同时对菌株的大小,形态,及革兰氏染色和分子鉴定等结果进行分析得出菌株klebsiella pneumoniae为肺炎克雷伯氏菌。

[0039]

实施例3肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)的聚乙烯降解性能测试

[0040]

本发明中肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)可在降解聚乙烯塑料中应用,具体步骤为:

[0041]

(1)肺炎克雷伯氏菌培养过程

[0042]

制备种子液:首先在保藏有肺炎克雷伯氏菌保藏菌种(klebsiella pneumoniae)

的斜面上挑取一环菌株,接种于固体培养基上,培养1~2d,然后挑取单菌落接种于种子培养基lb培养基,37℃、180r/min震荡培养24h;

[0043]

(2)发酵过程

[0044]

取5ml菌液接入100ml无碳源培养基(含有灭菌处理聚乙烯薄膜)中,置于振荡培养箱中,30℃、160r/min,间歇培养30d;

[0045]

发酵结束后取出聚乙烯薄膜,用2%的十二烷基硫酸钠(sds)溶液浸泡4h,再用无菌水反复清洗多次以去除膜片表面附着的微生物,清洗干净后放在干净的培养皿中,在40℃的烘箱中烘干薄膜表面水分,时间12h。分别使用电镜(sem)、水接触角(wca)、傅里叶变换红外光谱(ftir)和凝胶渗透色谱系统(gpc)四种方式对聚乙烯薄膜的降解效果进行表征。

[0046]

扫描电镜结果如图5所示,在放大倍数为5.00kx时,实验组中的pe薄膜表面有明显孔隙,而对照组则没有明显的裂隙和折痕,由此表明肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)能够利用pe薄膜为碳源,对pe薄膜表面有显著的降解效果。

[0047]

扫描电镜结果如图5所示,在放大倍数为5.00kx时,实验组中的pe薄膜表面有明显孔隙,而对照组则没有明显的裂隙和折痕,由此表明肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)能够利用pe薄膜为碳源,对pe薄膜表面有显著的降解效果。

[0048]

接触角是显示pe材料和水分子之间亲疏水性的物理表征,接触角越小,则表示亲水性越高,越有利于微生物在pe表面的附着。接触角的结果见图6,pe薄膜经过30d的发酵后,经测定,空白对照组的触角值θ为90

°

,实验组的接触角值θ为86.07

°

。降解后的接触角值变小,表明在30d的降解过程中,pe薄膜的表面上生成了亲水性基团。

[0049]

根据图7的红外光谱分析可得,峰值波数分布在720.29cm-1

,1465.66cm-1

,分别属于-ch2-伸缩振动和c-c伸缩振动,峰值波数分布在2851.29cm-1

和2922.10cm-1

,属于c-h伸缩振动。根据空白组对比可得,在峰值波数分布在1896.74cm-1

出现了一个较小的峰值,属于含羰基-c=o的吸收峰,而出现羰基的伸缩振动峰是证明pe氧化降解的标志。

[0050]

在凝胶渗透色谱系统(gpc)结果中,肺炎克雷伯氏菌能够将pe薄膜的mw由81315减小到77890,pe薄膜的相对分子质量减小了4.21%,结果如图8所示。

[0051]

由以上表征结果可推断肺炎克雷伯氏菌对pe薄膜有降解效果。

[0052]

综上所述,本发明提供了一种肺炎克雷伯氏菌(klebsiella pneumoniae)及其在降解聚乙烯中的应用,也可以称该菌株为一株降解聚乙烯的肺炎克雷伯氏菌。该菌株对聚乙烯的降解效果明显,提高了聚乙烯降解效率,可大幅缩短聚乙烯降解时间。本发明丰富了降解聚乙烯微生物的种类,对生物降解聚乙烯具有重要的意义。

[0053]

以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本领域的技术人员不经创造性劳动即对所描述的具体实施例做的修改或补充或采用类似的方式替代仍属本专利的保护范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。