1.本实用新型涉及电梯安全装置技术领域,特别是涉及一种电梯轿厢防撞装置。

背景技术:

2.电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱,用于多层建筑中人或货物的载运。一般来说,在建筑的装修期间,人们往往会在电梯轿厢的内壁固定木板进行保护,以防止物体磕碰损坏电梯轿厢,但此种保护板对电梯轿厢的外观影响较大,装修期结束后,需要将保护板拆除,这样一来,当人们通过电梯运载体积和硬度均较大的物体,如金属杆件或较重的机械时,运载物体极易碰撞未进行保护的电梯轿厢,如此,将加速电梯轿厢的损坏,缩短电梯的使用寿命以及电梯的安全性。

技术实现要素:

3.基于此,有必要针对电梯轿厢缺乏防撞保护的技术问题,提供一种电梯轿厢防撞装置。

4.一种电梯轿厢防撞装置,该电梯轿厢防撞装置包括:

5.第一防护板,所述第一防护板临近电梯轿厢底板并与电梯轿厢内壁固定连接,所述第一防护板上背向电梯轿厢内壁的一侧形成有防撞面,且所述第一防护板与所述电梯轿厢内壁之间形成有防撞缓冲区域;以及

6.第二防护板,所述第二防护板收容于所述防撞缓冲区域并分别与所述第一防护板和所述电梯轿厢内壁固定连接,所述第二防护板分隔所述防撞缓冲区域形成第一缓冲区和第二缓冲区,所述第一缓冲区和第二缓冲区内分别设置有减震填充层。

7.在其中一个实施例中,所述第一防护板和第二防护板分别为钢板,所述第一防护板分别与所述第二防护板和电梯轿厢内壁焊接,所述第二防护板与所述电梯轿厢内壁焊接。

8.在其中一个实施例中,所述第一防护板的竖截面呈u型结构,所述第一防护板的两竖部边缘分别向靠近第一防护板的横部的方向折弯,以形成第一安装部和第二安装部。

9.在其中一个实施例中,所述第一安装部和第二安装部分别与所述电梯轿厢内壁焊接,所述第一防护板上临近电梯轿厢底板的竖部与所述电梯轿厢底板焊接。

10.在其中一个实施例中,所述第二防护板的竖截面呈u型结构,所述第二防护板的两竖部边缘分别向远离第二防护板的横部的方向折弯,以形成第三安装部和第四安装部,所述第二防护板与所述第一防护板共同围成第三缓冲区。

11.在其中一个实施例中,所述第三安装部和第四安装部分别与第一防护板的横部焊接,所述第二防护板的横部与所述电梯轿厢内壁焊接。

12.在其中一个实施例中,所述减震填充层为填充在第一缓冲区和第二缓冲区内的发泡胶。

13.在其中一个实施例中,所述防撞面上设有防滑纹。

14.实施本实用新型的电梯轿厢防撞装置,该防撞装置固定在电梯轿厢内壁上,不易脱落失效,当第一防护板受到碰撞时,第一缓冲区和第二缓冲区内设置的减震填充层可以有效缓冲震动,减少传递至电梯轿厢内壁的冲击,避免电梯轿厢内壁受刮损和冲击变形,实现了对电梯轿厢内壁的保护,有利于延长电梯轿厢的使用寿命;将该防撞装置设置在临近电梯轿厢底板的位置,可以阻挡绝大多数运载物对电梯轿厢内壁的冲击,且对电梯轿厢的外形影响较小,满足了用户对电梯轿厢外形的需求。

附图说明

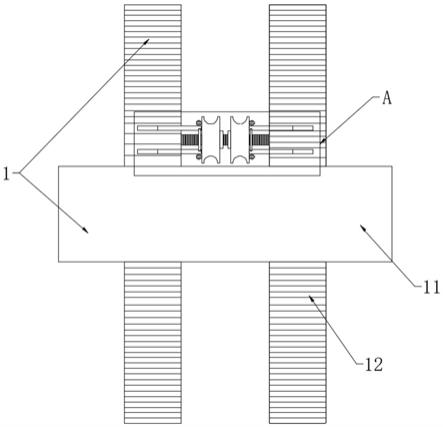

15.图1为本实用新型的一个实施例中电梯轿厢防撞装置安装后的结构示意图;

16.图2为图1所示实施例中a部分的局部放大结构示意图;

17.图3为本实用新型的一个实施例中电梯轿厢防撞装置的结构示意图。

具体实施方式

18.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

19.在电梯的服务期间,电梯轿厢受到的绝大多数冲击和碰撞集中在电梯轿厢内壁20的底部,如推车、电瓶车以及箱体等物体对电梯轿厢内壁20的冲击部位往往是在电梯轿厢底板30以上一定的高度范围内的,因此,对电梯轿厢的内壁面进行全面保护不仅不能大幅提高电梯轿厢的保护效果,还将影响电梯轿厢外形的设计,增大了防护成本。针对于此,本实用新型提出了一种电梯轿厢防撞装置10,请参阅图1,该电梯轿厢防撞装置10位于电梯轿厢内并安装在电梯轿厢的底部,可以阻挡轿厢内运载的人或物体对电梯轿厢的绝大部分冲击,且对电梯轿厢的造型设计影响较小,不影响在电梯轿厢内设置广告机或音视频装置,能够满足用户对电梯轿厢外形的需求。

20.请结合图1至图3,该电梯轿厢防撞装置10包括第一防护板110和第二防护板120,其中,第一防护板110临近电梯轿厢底板30并与电梯轿厢内壁20固定连接,第一防护板110上背向电梯轿厢内壁20的一侧形成有防撞面,且第一防护板110与电梯轿厢内壁20之间形成有防撞缓冲区域。当电梯轿厢内的物体靠近电梯轿厢防撞装置10时,运载物体是直接与防撞面接触的,而并不与电梯轿厢内壁20直接接触,避免了对电梯轿厢内壁20的刮损,通过电梯轿厢防撞装置10的缓冲,减少了传递至电梯轿厢内壁20的冲击,实现了对电梯轿厢的保护。第二防护板120收容于防撞缓冲区域并分别与第一防护板110和电梯轿厢内壁20固定连接,第二防护板120分隔防撞缓冲区域形成第一缓冲区130和第二缓冲区140,第一缓冲区130和第二缓冲区140内分别设置有减震填充层150。第二防护板120用于提高第一防护板110的强度,防止第一防护板110的防撞面在受到外部冲击时发生变形,以延长第一防护板110的使用寿命;另外,通过设置第二防护板120,增大了电梯轿厢防撞装置10与电梯轿厢的连接面积,从而提高了电梯轿厢防撞装置10与电梯轿厢连接的稳定性。

21.一实施例中,第一防护板110和第二防护板120分别为钢板,以增强电梯轿厢防撞

装置10的机械强度,防止第一防护板110和第二防护板120在受到冲击时发生形变。另外,钢板本身的弹性性能较好,当钢板受到冲击时,外部传入的震动的机械能将转化为钢板的弹性势能,从而达到减少震动传递的作用。第一防护板110分别与第二防护板120和电梯轿厢内壁20焊接,第二防护板120与电梯轿厢内壁20焊接,通过焊接方式固定第一防护板110和第二防护板120,提高了电梯轿厢防撞装置10的结构稳定性,并提升了电梯轿厢防撞装置10与电梯轿厢连接的稳定性,防止电梯轿厢防撞装置10从电梯轿厢内脱落,以保证电梯轿厢防撞装置10对电梯轿厢的持续保护。

22.进一步的,减震填充层150为填充在第一缓冲区130和第二缓冲区140内的发泡胶,发泡胶干燥后,其内部具有大量孔隙,当第一防护板110受到冲击时,第一防护板110受到的冲击震动将被减震填充层150的孔隙结构吸收,从而削弱甚至消除传递至电梯轿厢内壁20的作用力,以达到保护电梯轿厢的作用。当然,减震填充层150还可以由其他多孔材料制成,以该多孔材料能够吸收第一防护板110震动时产生的机械能为准。当减震填充层150由发泡胶制成时,在电梯轿厢防撞装置10的安装过程中,首先将第二防护板120焊接在第一防护板110上,随后将第一防护板110焊接在电梯轿厢内壁20,并对第二防护板120与电梯轿厢内壁20的接触部位进行焊接,焊接作业完成后,向第二防护板120两边侧形成的第一缓冲区130和第二缓冲区140内灌入发泡胶即可得到减震填充层150。

23.一实施例中,第一防护板110的竖截面呈u型结构,第一防护板110的两竖部边缘分别向靠近第一防护板110的横部的方向折弯,以形成第一安装部111和第二安装部112。第一安装部111和第二安装部112分别与电梯轿厢内壁20焊接,第一防护板110上临近电梯轿厢底板30的竖部与电梯轿厢底板30焊接,以提高电梯轿厢防撞装置10与电梯轿厢内壁20和电梯轿厢底板30连接的稳定性。第二防护板120的竖截面呈u型结构,第二防护板120的两竖部边缘分别向远离第二防护板120的横部的方向折弯,以形成第三安装部121和第四安装部122,第二防护板120与第一防护板110共同围成第三缓冲区160。第三安装部121和第四安装部122分别与第一防护板110的横部焊接,第二防护板120的横部与电梯轿厢内壁20焊接。

24.本实施例中,第三安装部121临近第一安装部111,第四安装部122临近第二安装部112,第三安装部121向靠近第一安装部111的方向延伸,第四安装部122向靠近第二安装部112的方向延伸,也就是说,第三安装部121和第四安装部122是分别向第二防护板120的外侧延伸的,这样一来,可以降低第二防护板120在第一防护板110上的焊接难度。

25.一实施例中,防撞面上设有防滑纹170,该防滑纹170可以是于防撞面上设置的若干凸起或凹点,也可以是在防撞面上设置的波浪状条纹、间隔交错设置的水滴状凸纹或其他防滑结构。通过在防撞面上设置防滑纹170,增大了第一防护板110上防撞面的摩擦系数,这样,当运载物体与防撞面接触时,运载物体在防滑纹170的约束下难以沿着第一防护板110的防撞面滑动,避免物体装上电梯轿厢内的人员,提高电梯乘坐的安全性。

26.实施本实用新型的电梯轿厢防撞装置10,该防撞装置固定在电梯轿厢内壁20上,不易脱落失效,当第一防护板110受到碰撞时,第一缓冲区130和第二缓冲区140内设置的减震填充层150可以有效缓冲震动,减少传递至电梯轿厢内壁20的冲击,避免电梯轿厢内壁20受刮损和冲击变形,实现了对电梯轿厢内壁20的保护,有利于延长电梯轿厢的使用寿命;将该防撞装置设置在临近电梯轿厢底板30的位置,可以阻挡绝大多数运载物对电梯轿厢内壁20的冲击,且对电梯轿厢的外形影响较小,满足了用户对电梯轿厢外形的需求。

27.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

28.以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。