1.本发明涉及新能源材料制备的重大装备,属于石墨化技术领域,尤其涉及一种连续石墨化系统。

背景技术:

2.随着锂离子电池在电动汽车和储能领域的广泛应用,锂电行业持续高速发展,对负极材料的石墨化提出更高的要求。如何为负极材料的制造提供更大的产能、更低的成本、更均一的性能,如何更好地适应全球对环境高规格要求,是石墨化行业不断适应行业发展,持续改进的方向。目前,市场上锂离子电池石墨负极材料的石墨化主要设备有爱奇逊石墨化炉、串接石墨化炉等。目前的设备的石墨化过程大多包括:进料、石墨化处理、冷却、出料,但是各阶段大多是在同一个设备里单独进行,也即一炉负极材料进料完成后再进行石墨化处理,石墨化处理完成后再进行冷却,冷却完成后再进行出料,石墨化过程不连续,生产周期很长,生产效率低。此外,目前的石墨化炉的冷却大多为自然冷却,大量的热量排放到空气中,能源利用率低;且无法密封运行,无法有效做到烟气、粉尘的集中处理和有组织排放,导致墨化环境较差;坩埚进出料、坩埚装出炉均靠人工,自动化程度低。再者,目前的石墨化炉的装炉方式和送电方式,以及水冷却保护电极,必然会导致加热的温度场不均一,进而导致各个位置物料的最终性能存在很大差异。

技术实现要素:

3.为克服现有技术的至少部分缺陷或不足,本发明实施例提供了一种连续石墨化系统,解决了现有技术中的石墨化过程不连续,生产周期很长,生产效率低的问题,缩短了生产周期,提升了生产效率。

4.具体地,本发明实施例提供的一种连续石墨化系统,包括:石墨化炉,设置有负极材料入口、负极材料出口和保温材料入口;保温材料输送装置,连通所述石墨化炉的所述保温材料入口;负极材料输送装置,连通所述石墨化炉的所述负极材料入口;冷却装置,设在所述石墨化炉的所述负极材料出口处;以及出料装置,连通所述冷却装置;其中,所述负极材料输送装置用于通过所述负极材料入口持续输送待石墨化负极材料至所述石墨化炉内;所述石墨化炉用于持续对所述负极材料进行石墨化处理得到石墨化后负极材料;所述保温材料输送装置用于通过所述保温材料入口输送保温材料至所述石墨化炉中以对所述负极材料进行保温;所述冷却装置用于持续对所述石墨化后负极材料进行冷却,得到冷却后负极材料;所述出料装置用于排出所述冷却后负极材料。

5.在本发明的一个实施例中,所述石墨化炉包括:炉体,设置有炉体内腔,所述负极材料出口设置在所述炉体内腔的下部,所述冷却装置设置在所述炉体的下部;负极材料输入段,设置在所述炉体的上部,所述负极材料输入段设置有输入段内腔,所述输入段内腔连通所述炉体内腔,所述负极材料入口设置在所述负极材料输入段的上部且连通所述输入段内腔,所述输入段内腔通过所述负极材料入口连通所述负极材料输送装置;以及保温材料

容纳筒体,套设在所述炉体外且贴附在所述炉体的外壁上,所述保温材料容纳筒体设置有筒体内腔,所述保温材料入口保温材料输送装置300所述筒体内腔的上部,所述筒体内腔通过所述保温材料入口连通所述保温材料输送装置。

6.在本发明的一个实施例中,所述炉体包括:石墨化炉加热体,设置有加热体内腔;第一石墨化炉过渡段,通过第一绝缘件连接在所述石墨化炉加热体的上部,所述第一石墨化炉过渡段设置有第一过渡段内腔,所述负极材料输入段设置在所述第一石墨化炉过渡段上部且所述输入段内腔连通所述第一过渡段内腔;第二石墨化炉过渡段,通过第二绝缘件连接在所述石墨化炉加热体的下部,所述第二石墨化炉过渡段设置有第二过渡段内腔,所述第二过渡段内腔、所述第一过渡段内腔和所述加热体内腔形成所述炉体内腔,所述负极材料出口设置在所述第二过渡段内腔的下部;其中,所述石墨化炉加热体的电阻沿所述石墨化炉加热体的径向方向逐渐增大。

7.在本发明的一个实施例中,所述冷却装置包括气冷组件,所述气冷组件包括:冷却气体容纳筒,套设在所述第二石墨化炉过渡段的外壁上且贴附所述第二石墨化炉过渡段,所述冷却气体容纳筒具有冷却气体容置腔;冷却气体导入管,设置在所述冷却气体容纳筒的外壁下部且连通所述冷却气体容纳筒;以及冷却气体导出管,设置在所述冷却气体容纳筒的外壁上部且连通所述冷却气体容纳筒。

8.在本发明的一个实施例中,所述冷却装置包括第一水冷组件,所述第一水冷组件包括:第一冷却液容纳筒,其上部连通所述石墨化炉的所述负极材料出口,所述第一冷却液容纳筒具有第一冷却液容置腔;第一冷却液导入管,设置在所述第一冷却液容纳筒的外壁下部且连通所述第一冷却液容置腔;以及第一冷却液导出管,设置在所述第一冷却液容纳筒的外壁上部且连通所述第一冷却液容置腔。

9.在本发明的一个实施例中,所述第一冷却液容置腔内设置有第一导流叶片,所述第一导流叶片用于将从所述第一冷却液导入管导入的冷却液导向所述第一冷却液导出管;所述第一导流叶片为螺旋导流叶片。

10.在本发明的一个实施例中,所述出料装置包括:出料筒,其一端连通所述第一冷却液容纳筒的下部、且通过其所述第一冷却液容纳筒连通所述石墨化炉的所述负极材料出口;以及物料排出组件,设置在所述出料筒内以将石墨化后负极材料通过所述出料筒的另一端排出;其中,所述冷却装置包括第二水冷组件,所述第二水冷组件包括:第二冷却液容纳筒,套设在所述出料筒外部且贴附在所述出料筒的外壁上,所述第二冷却液容纳筒具有第二冷却液容置腔;多个第二冷却液导出管,相互间隔地设置在所述第二冷却液容纳筒的外壁上部且连通所述第二冷却液容置腔;以及多个第二冷却液导入管,设置在所述第二冷却液容纳筒的外壁下部且连通所述第二冷却液容置腔;其中,所述第二冷却液容置腔内设置有第二导流叶片,所述第二导流叶片用于将从所述第二冷却液导入管导入的冷却液导向所述第二冷却液导出管;且所述二导流叶片为螺旋导流叶片。

11.在本发明的一个实施例中,所述连续石墨化系统还包括废气导出装置,所述废气导出装置包括:废气汇聚筒,套设在所述石墨化炉的外部;多个废气导管组件,分别贯穿所述石墨化炉的侧壁,以将所述石墨化炉内的废气导出至所述废气汇聚筒内。

12.在本发明的一个实施例中,所述石墨化炉还设置有第一废气排出口;所述废气汇聚筒设置有第二废气排出口;所述连续石墨化系统还包括尾气处理装置,所述尾气处理装

置包括:焚烧设备,连通所述第一废气排出口和所述第二废气排出口;脱硫设备,连通所述焚烧设备;风机,连通所述脱硫设备;以及尾气排放管,连通所述风机。

13.在本发明的一个实施例中,所述石墨化炉还设置有保温材料出口;所述连续石墨化系统还包括保温材料回用装置,所述保温材料回用装置包括:筛分设备,设置有筛分入口、第一筛分出口和第二筛分出口,所述筛分入口连通所述保温材料出口;第一回料设备,连通在所述第一筛分出口和所述保温材料输送装置之间;以及第二回料设备,连通在所述第二筛分出口和所述负极材料输送装置之间。

14.上述技术方案可以具有如下一个或多个优点和有益效果:本发明实施例通过将单一的石墨化炉设计成一个可持续进行石墨化处理、且包括石墨化炉、负极材料输送装置、保温材料输送装置、冷却装置、出料装置的连续石墨化系统,并通过各组成部分的协同运作,实现负极材料进料、石墨化、冷却、出料同步进行,也即实现了锂离子电池负极材料石墨化处理的连续性,从而解决了现有技术中的石墨化过程不连续,生产周期很长,生产效率低的问题,缩短了生产周期,提升了生产效率。同时,也提升了能源利用率,降低了能耗。

附图说明

15.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

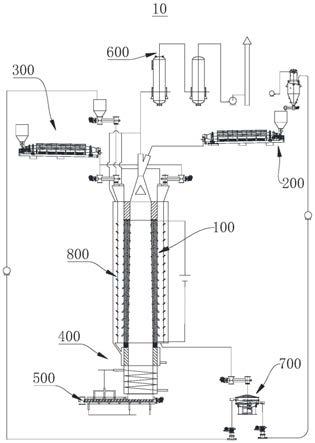

16.图1为本发明实施例提供的一种连续石墨化系统的结构示意图。

17.图2为图1中的石墨化炉的结构示意图。

18.图3为图1中的石墨化炉与冷却装置、出料装置的相对位置关系示意图。

19.图4为图1所示的连续石墨化系统的详细结构示意图。

具体实施方式

20.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

21.如图1和图2所示,本发明实施例提供了一种连续石墨化系统10。本发明实施例提供的连续石墨化系统10,用于实现锂离子电池负极材料的石墨化处理。此处的石墨化处理过程,是锂离子电池负极材料的处理过程中的一个处理工艺。锂离子电池负极材料可例如为负极材料前驱体,也即进行石墨化处理之前的负极材料,其可例如包括石油焦粉、针状焦粉,以及石油焦粉或针状焦粉制备二次颗粒等材料。

22.具体地,连续石墨化系统10例如包括:石墨化炉100、负极材料输送装置200、保温材料输送装置300、冷却装置400、出料装置500。其中,如图2所示,石墨化炉100设置有负极材料入口101、负极材料出口103和保温材料入口102。保温材料输送装置300连通所述石墨化炉100的所述保温材料入口102。负极材料输送装置200连通所述石墨化炉100的所述负极材料入口101。冷却装置400设在所述石墨化炉100的所述负极材料出口103处。出料装置500

连通所述冷却装置400。其中,所述负极材料输送装置200用于通过所述负极材料入口101持续输送待石墨化负极材料至所述石墨化炉100内。所述石墨化炉100用于持续对所述负极材料进行石墨化处理得到石墨化后负极材料。所述保温材料输送装置300用于通过所述保温材料入口102输送保温材料至所述石墨化炉100中以对所述负极材料进行保温。所述冷却装置400用于持续对所述石墨化后负极材料进行冷却,得到冷却后负极材料。所述出料装置500用于排出所述冷却后负极材料。

23.本发明实施例提供的连续石墨化系统的工作原理可例如为:负极材料输送装置200通过所述负极材料入口101持续输送待石墨化负极材料至所述石墨化炉100内,石墨化炉100持续对所述负极材料进行石墨化处理得到石墨化后负极材料;保温材料输送装置300通过所述保温材料入口102输送保温材料至所述石墨化炉100中,以在负极材料的石墨化处理过程中对所述负极材料进行保温;所述冷却装置400持续对所述石墨化后负极材料进行冷却,得到冷却后负极材料。所述出料装置500排出所述冷却后负极材料。

24.通过控制负极材料输送装置200、保温材料输送装置300、石墨化炉100、出料装置500以及冷却系统400等的速度,可以使得整个连续石墨化系统持续地进行负极材料的石墨化处理,从而不需要像现有技术中的石墨化炉那样,进料一炉后,等待石墨化处理一炉,再冷却一炉,最后才排出石墨化后的负极材料。本发明实施例提供的连续石墨化系统可以实现进料、石墨化、冷却、出料同步进行,

25.本发明实施例通过将单一的石墨化炉设计成一个可持续进行石墨化处理、且包括石墨化炉100、负极材料输送装置200、保温材料输送装置300、冷却装置400、出料装置500的连续石墨化系统10,并通过各组成部分的协同运作,实现负极材料进料、石墨化、冷却、出料同步进行,也即实现了锂离子电池负极材料石墨化处理的连续性,从而解决了现有技术中的石墨化过程不连续,生产周期很长,生产效率低的问题,缩短了生产周期,提升了生产效率。同时,也提升了能源利用率,降低了能耗。

26.具体地,如图1和图2所示,所述石墨化炉100为负极材料石墨化处理的主要设备,其可例如为圆柱管状结构、方形管状结构等,优选为圆柱管状结构。石墨化炉100例如包括炉体110、负极材料输入段120和保温材料容纳筒体130。

27.其中,如图2所示,炉体110为加热装置。炉体110内设置有炉体内腔,炉体内腔用于容纳负极材料,以供负极材料在炉体110内进行石墨化处理。负极材料出口103设置在所述炉体内腔的下部。炉体110可例如为上下方向设置的圆柱筒状结构,其内部中空设置有炉体内腔。

28.负极材料输入段120为一内部中空的倒锥形零件,其设置且连接在所述炉体110的上部,所述负极材料输入段120内具有输入段内腔121,所述输入段内腔121连通所述炉体内腔,所述负极材料入口101设置在所述负极材料输入段120的上部且连通所述输入段内腔121,所述输入段内腔121通过所述负极材料入口101连通所述负极材料输送装置200。负极材料通过负极材料入口101进入,并通过负极材料输入段120的输入段内腔121到达炉体110的炉体内腔中进行石墨化处理,也即对负极材料进行加热、高温处理,温度范围例如为1000~3300℃。优选地,负极材料输入段120内还设置有导料件(也称分料体)122。导料件122例如为倒锥形零部件,用于将进入负极材料输入段120内的负极材料导往炉体110的炉体内腔的外缘,使得负极材料不在炉体内腔中部堆积,可提升石墨化效果。

29.保温材料容纳筒体130例如为中空筒状零部件。所述保温材料容纳筒体130设置有筒体内腔131,其用于容纳保温材料。保温材料容纳筒体130套设在所述炉体110外且贴附在所述炉体110的外壁上。所述保温材料入口102设置在所述筒体内腔的上部,所述筒体内腔通过所述保温材料入口102连通所述保温材料输送装置300。保温材料输送装置300通过所述保温材料入口102输送保温材料至所述石墨化炉100的保温材料容纳筒体130中,以在负极材料的石墨化处理过程中对负极材料进行保温。

30.在本发明的一个具体实施例中,如图2所示,所述炉体110例如可以包括石墨化炉加热体112和分别设置在石墨化炉加热体112两端的第一石墨化炉过渡段111和第二石墨化炉过渡段113。石墨化炉加热体112、第一石墨化炉过渡段111和第二石墨化炉过渡段113的材料例如为石墨/炭。其中,石墨化炉加热体112内设置有加热体内腔1124。第一石墨化炉过渡段111通过第一绝缘件114连接在所述石墨化炉加热体112的上部。所述第一石墨化炉过渡段111设置有第一过渡段内腔1111,所述负极材料输入段120设置在所述第一石墨化炉过渡段111上部且所述输入段内腔121连通所述第一过渡段内腔1111。第二石墨化炉过渡段113通过第二绝缘件115连接在所述石墨化炉加热体112的下部。所述第二石墨化炉过渡段113设置有第二过渡段内腔1131,所述第二过渡段内腔1131、所述第一过渡段内腔1111和所述加热体内腔1124构成所述炉体内腔。所述负极材料出口103设置在所述第二过渡段内腔1131的下部。此处的第一绝缘件114和第二绝缘件用于隔断电流。此外,所述炉体110还可以包括电源1123。电源1123连接在石墨化炉加热体112的两端,用于为石墨化炉加热体112供电,以加热石墨化炉加热体112中的负极材料。此外,如图2所示,从石墨化炉加热体112上邻近第一绝缘件114的一端到从石墨化炉加热体112上邻近第二绝缘件115的一端,加热体内腔1124的直径逐渐增大。也即,从石墨化炉加热体112上邻近第一绝缘件114的一段的加热体内腔1124的直径d1小于石墨化炉加热体112上邻近第二绝缘件115的一段的加热体内腔1124的直径d2。如此一来,可以确保石墨化炉加热体112内物料顺利地从上到下流动。

31.优选地,所述石墨化炉加热体112的电阻沿所述石墨化炉加热体112的径向方向向外逐渐增大,优选地,最外层电阻是最内层电阻的5倍以上。也即,径向方向上,半径尺寸较大的石墨化炉加热体112的外侧壁位置的电阻大于半径尺寸较小的内侧壁位置的电阻,石墨化炉加热体112从内向外具有电阻梯度,内低外高,如此一来,可以使得电流主要从石墨化炉加热体112的内侧通过,以提升负极材料的石墨化效果。更优选地,石墨化炉加热体112还可以例如包括第一加热体1121和第二加热体1122。第一加热体1121和第二加热体1122均为圆柱管状零部件。第二加热体1122套设在第一加热体1121外且贴附在第一加热体1121的外壁上。第一加热体1121的材料为石墨度较高的石墨,第一加热体1121的材料为多孔的不可石墨化不定形材料。所述第一加热体1121的电阻小于所述第二加热体1122的电阻。这样一来,可以进一步提升负极材料的石墨化效果。

32.进一步地,如图1和图3所示,所述冷却装置400例如包括气冷组件410。气冷组件410套设在所述炉体110的下部的外壁上且贴附所述炉体110。所述气冷组件410例如包括:冷却气体容纳筒411、冷却气体导入管412和冷却气体导出管413。其中,冷却气体容纳筒411套设在所述第二石墨化炉过渡段113的外壁上且贴附所述第二石墨化炉过渡段113,用于对经过第二石墨化过渡段113的第二过渡段内腔1131的负极材料进行冷却,同时也可以减少石墨化炉10的烧损。所述冷却气体容纳筒411具有冷却气体容置腔4111。冷却气体导入管

412设置在所述冷却气体容纳筒411的外壁下部且连通所述冷却气体容纳筒411;冷却气体导出管413设置在所述冷却气体容纳筒411的外壁上部且连通所述冷却气体容纳筒411。如此一来,冷却气体容纳筒411、冷却气体导入管412和冷却气体导出管413形成了一个气体冷却循环,冷却气体从冷却气体导入管412进入,经过气体容纳筒411并从冷却气体导出管413排出。此次值得一提的是,气冷组件410中通入的气体可例如为氮气、氩气或其它惰性气体。

33.此外,如图3所示,所述冷却装置400还可以包括第一水冷组件420。第一水冷组件420的上部连接所述炉体110的下部,且连通所述负极材料出口,以用于冷却从所述负极材料出口排出的物料。所述第一水冷组件420例如包括:第一冷却液容纳筒421、第一冷却液导入管422和第一冷却液导出管423。具体地,第一冷却液容纳筒421的上部连通所述石墨化炉100的所述负极材料出口103,所述第一冷却液容纳筒421具有第一冷却液容置腔4211。第一冷却液导入管422设置在所述第一冷却液容纳筒421的外壁下部且连通所述第一冷却液容置腔4211。第一冷却液导出管423设置在所述第一冷却液容纳筒421的外壁上部且连通所述第一冷却液容置腔4211。如此一来,第一冷却液容纳筒421、第一冷却液导入管422和第一冷却液导出管423形成了一个液体冷却循环,冷却液体从第一冷却液导入管422进入,经过第一冷却液容纳筒421并从第一冷却液导出管423排出。此次值得一提的是,第一水冷组件420中通入的液体可例如为水或其它冷却液,本发明此次不以此为限。进一步地,所述第一冷却液容置腔4211的内壁上还设置有第一导流叶片4212,其中,所述第一导流叶片4212例如为螺旋导流叶片。所述第一导流叶片4212用于将从所述第一冷却液导入管422导入的冷却液导向所述第一冷却液导出管423。这样一来,有利于提升冷却效果。

34.承上述,如图1、图2和图3所示,所述出料装置500例如可以包括:出料筒510和物料排出组件520。物料排出组件520设置在出料筒510之内。具体地,出料筒510例如为一长圆筒状零部件,出料筒510的一端连通所述第一冷却液容纳筒421的下部、且通过其所述第一冷却液容纳筒421连通所述石墨化炉100的所述负极材料出口103,以接收负极材料出口103排出的物料也即冷却后的负极材料。物料排出组件520设置在所述出料筒510内以将石墨化后负极材料通过所述出料筒510的另一端排出。物料排出组件520可例如为螺旋排料装置,当然也可以为其它排料装置,本发明不以此为限。典型地,螺旋排料装置可例如包括旋转轴,设置在旋转轴上的螺旋叶片,以及连接所述旋转轴的动力传动组件。

35.进一步地,如图1和图3所示,所述冷却装置400还可以包括第二水冷组件430,以进一步地降低石墨化后负极材料的温度,提升冷却效果。所述第二水冷组件430例如包括:第二冷却液容纳筒431、第二冷却液导入管432和第二冷却液导出管433。其中,第二冷却液容纳筒431套设在所述出料筒510外部且贴附在所述出料筒510的外壁上;第二冷却液容纳筒431具有第二冷却液容置腔4311。第二冷却液导出管433设置在所述第二冷却液容纳筒431的外壁上部且连通所述第二冷却液容置腔4311。第二冷却液导入管432设置在所述第二冷却液容纳筒431的外壁下部且连通所述第二冷却液容置腔4311。此次值得一提的是,第二水冷组件430中通入的液体可例如为水或其它冷却液,本发明不以此为限。进一步地,所述第二冷却液容置腔4311内设置有第二导流叶片4312,其中所述第二导流叶片4312为螺旋导流叶片。所述第二导流叶片4312用于将从所述第二冷却液导入管432导入的冷却液导向所述第二冷却液导出管433,以进一步降低物料的温度。

36.在本发明的一个具体实施例中,如图1和图3所示,所述连续石墨化系统10还可以

包括废气导出装置800。具体地,所述废气导出装置800例如包括:废气汇聚筒810和多个废气导管组件820。多个废气导管组件820连通废气汇聚筒810。具体地,废气汇聚筒810例如为一内部中空的圆柱形筒状零部件,其套设在所述石墨化炉100的外部。废气汇聚筒810内设置有废气容纳腔811。多个废气导管组件820分别贯穿所述石墨化炉100的侧壁,以将所述石墨化炉100内进行石墨化处理时的废气导出至所述废气汇聚筒810内的废气容纳腔811。进一步地,如图3所示,每个废气导管组件820例如包括弯导管821和直导管822。弯导管821例如贯穿石墨化炉100的炉体110的侧壁,也即弯导管821从加热体内腔1124穿过炉体110的石墨化炉加热体112、并延伸到和保温材料容纳筒体130的筒体内腔131内,以将炉体110内的废气导入到筒体内腔131内。直导管822贯穿保温材料容纳筒体130和废气容纳腔811,也即,直导管822从保温材料容纳筒体130的筒体内腔131延伸到废气汇聚筒810的废气容纳腔811,以将筒体内腔131内的废气导入到废气容纳腔811内。进一步地,弯导管821的两端的开口朝下(参考图3)设置,如此一来可以降低负极材料进入到弯导管821的可能,避免堵塞弯导管821。更进一步地,保温材料可例如包括小颗粒辅料和大颗粒辅料。大颗粒辅料的粒径大于小颗粒辅料。在输送保温材料时,可以采用小颗粒辅料和大颗粒辅料交替输送的方式,使得保温材料容纳筒体130的筒体内腔131中与废气导管组件820对应的位置填充有大颗粒辅料的,这样一来,可以提升弯导管821和直导管822之间的通气性,有利于废气的排出。当然,在本发明其它实施例中,弯导管821和直导管822也可直接连接,直接将炉体110内的废气导入到废气容纳腔811内。

37.此外,如图2和图3所示,所述石墨化炉100还设置有第一废气排出口104。具体地,第一废气排出口104设置在负极材料输入段120的上部,与所述负极材料入口101相邻,用于从石墨化炉100的上部排出废气。所述废气汇聚筒810的上部设置有第二废气排出口812,用于排出废气容纳腔811内的废气。

38.再者,如图1、图3和图4所示,所述连续石墨化系统10还可以包括尾气处理装置600,所述尾气处理装置600例如包括:焚烧设备610、脱硫设备620、风机630以及尾气排放管640。具体地,焚烧设备610例如为焚烧炉。焚烧设备610连通所述第一废气排出口104和所述第二废气排出口812,用于焚烧排出的废气。脱硫设备620例如为脱硫塔,其连通所述焚烧设备610,用于对从焚烧设备610排出的焚烧后废气进行脱硫处理;风机630连通在所述脱硫设备620和尾气排放管640之间,用于将脱硫后废气通过尾气排放管740排出。此处,经过尾气处理装置600处理后并排出的尾气,符合排放标准。因此,通过设置尾气处理装置600对废气进行集中处理,减少了有害废气对环境的破坏,减少了环境污染,有利于生活环境的保护。

39.优选地,如图3和图4所示,冷却气体导出管413连通废气汇聚筒810的废气容纳腔811,以将气冷装置410中的气体导入到废气容纳腔811中。此次,气冷装置410中通入的是氮气或者惰性气体,因此,氮气或者惰性气体与废气容纳腔811中的废气混合,可以避免废气容纳腔811中的废气因高温而燃烧而发生的安全事故,提升了整个系统的安全性。

40.另外,如图1和图4所示,所述石墨化炉100上还设置有保温材料出口104。具体地,保温材料出口104设置在保温材料容纳筒体130的下部。所述连续石墨化系统10还可以包括保温材料回用装置700。保温材料回用装置700连通石墨化炉100、负极材料输送装置200和保温材料输送装置300。所述保温材料回用装置700例如包括:筛分设备710、第一回料设备720和第二回料设备730。具体地,筛分设备710设置有筛分入口711、第一筛分出口712和第

二筛分出口713,所述筛分入口711连通所述石墨化炉100的所述保温材料出口104,用于接收从石墨化炉100排出的保温材料。第一回料设备720连通在所述第一筛分出口712和所述保温材料输送装置300之间。第二回料设备730连通在所述第二筛分出口713和所述负极材料输送装置200之间。第一回料设备720和第二回料设备730例如分别为物料输送设备。典型地,第一回料设备720例如包括依次连接的罗茨风机、除尘器、缓存料仓等,此次不再赘述。第一回料设备720用于将保温材料中的大颗粒辅料输送至保温材料输送装置300,第二回料设备730用于将保温材料中的小颗粒辅料输送至负极材料输送装置200,以用于将小颗粒辅料通过负极材料输送装置200输送至石墨化炉100内,对小颗粒辅料进行石墨化处理。值得一提的是,此次的小颗粒辅料为与负极材料相同的材料。如此一来,小颗粒辅料经过保温材料容纳筒体130内的预热,相当于对小颗粒辅料进行了一次预石墨化,再通过保温材料回用装置700输送至石墨化炉100内进行进一步的石墨化处理。也即,通过保温材料容纳筒体130套设在石墨化炉100的炉体110外部,很好地利用了石墨化处理过程中散发的能量对负极材料进行预石墨化,与现有技术中的石墨化炉相比,极大地节约了能源,因此如此设计不但可以提升负极材料的石墨化效果,而且还可以极大地提升能量利用率、降低能耗,为国家能源做出贡献。

41.当然,在本发明的其它实施例中,第二回料设备730也可以连通在所述第二筛分出口713和所述保温材料输送装置300之间,以用于将将保温材料中的小颗粒辅料输送至保温材料输送装置300重复用作保温材料使用,也可以提升能量的利用率,降低能耗。甚至,在本发明的其它实施例中,还可以不设置第一回料设备720和第二回料设备730,而通过人工等方式将小颗粒辅料和大颗粒辅料投入到石墨化炉100内。

42.在本发明的其它实施例中,如图4所示,负极材料输送装置200例如包括负极材料料仓(也称主料仓)210和煅烧设备220。负极材料料仓210用于接收负极前驱体(石墨化前的负极材料)。煅烧设备220例如为煅烧炉,连通在负极材料料仓210和负极材料入口101之间。煅烧设备220用于对石墨化前的负极材料进行煅烧处理,温度600~1350度,以去除材料中的挥发份,提升材料的品质,并减少石墨化过程中气体的产生。进一步地,第二回料设备730可连接至负极材料料仓210,用于将经过预热后的小颗粒辅料通过负极材料输送装置200送入石墨化炉100中进行石墨化处理。

43.在本发明的其它实施例中,如图4所示,保温材料输送装置300例如包括小颗粒辅料输送装置310和大颗粒辅料输送装置320。小颗粒辅料输送装置310例如包括小颗粒辅料料仓311、煅烧设备312和给料机313。小颗粒辅料料仓311用于接收小颗粒辅料。小颗粒辅料例如为待石墨化的负极材料或与负极材料相同的材料,其粒径的范围为0~3mm。煅烧设备312例如为煅烧炉,连通在负极材料料仓210和给料机313之间。煅烧设备312用于对小颗粒辅料进行煅烧处理,温度600~1350度,以去除材料中的挥发份,提升材料的品质,并减少石墨化过程中气体的产生。给料机313连接在煅烧设备312和保温材料入口102之间,用于将煅烧后的小颗粒辅料传送至保温材料入口102中。大颗粒辅料输送装置320例如包括大颗粒辅料料仓321和给料机322。大颗粒辅料料仓321用于接收大颗粒辅料。大颗粒辅料的材料例如为煅后焦和/或石墨,其形貌优选球形,球形制备优选等静压处理,其粒径范围例如为5~30mm。给料机322连接在大颗粒辅料料仓321和保温材料入口102之间,用于将接收到的大颗粒辅料传送至保温材料入口102中。此外,前述的第一回料设备720连接至大颗粒辅料料仓

321,以重复利用大颗粒辅料。此次的保温材料入口102可以为一个,或者多个,本发明不以此为限。

44.此次值得一提的是,小颗粒辅料输送装置310和大颗粒辅料输送装置320的分开设置,是为了控制大颗粒辅料和小颗粒辅料的交替送入和送入比例。当然,在本发明其它实施例中,保温材料为同一粒径的辅料,则仅需要设置一个辅料输送装置即可。

45.综上所述,本发明实施例提供的连续石墨化系统具有如下特点和优点:

46.1)连续出料,产能高;

47.2)所有物料通过相同的温度场,加工的物料性能一致性好;

48.3)不使用坩埚和电阻料,成本低;

49.4)石墨化炉一次加热后不再降温,且不需要对坩埚和电阻料加热,电能主要用于石墨化,产品单位能耗大幅下降,;

50.5)依次采用惰性气体和循环水加速冷却,大幅缩短冷却时间,同时可以有效降低石墨化炉的氧化烧损;

51.6)将高温惰性气体引入烟管,一方面确保废气尾气不至于在石墨化炉外围着火燃烧,同时确保高温下产生的焦油等重组份保持气态进水尾气处理装置中。

52.7)将负极材料(负极材料前驱体)作为保温料进行预石墨化,出料后与其它负极材料生料混合后进入煅烧炉再进入石墨化炉进行石墨化处理,确保实现高石墨化度,并将电耗充分利用;

53.8)整个过程自动化程度高;

54.9)整个过程在密闭环境中,尾气集中处理,环境治理简单,保护大气环境。

55.再者,本发明实施例提供的连续石墨化系统的生产工艺例如包括:

56.1)备料,备好待石墨化的负极前驱体(小颗粒辅料)、高温煅烧后的负极前驱体(负极材料)、粗颗粒料(大颗粒辅料),其中高温煅烧后的负极前驱体的备量至少应该满足填满一整炉的量,粗颗粒料为5~30mm煅后焦和/或石墨。为提高使用次数,优选煅后焦和/或石墨复合体等静压球形颗粒。

57.2)首次填料:高温煅烧后的负极前驱体从料仓210、经煅烧设备220连续向负极粉石墨化区装填,直至装填至整炉的四分之三以上;待石墨化的负极前驱体从料仓311、经煅烧设备312向保温料区装填,粗颗粒料从料仓321、螺旋给料机322向保温料区装填,每装填30~100cm的待石墨化的负极前驱体后装填粗颗粒料10~20cm,直至装填至整炉的四分之三以上;

58.3)煅烧设备和石墨化炉送电,并开启尾气处理装置;

59.4)持续填料;

60.5)开启出料装置,变频出料;

61.6)开起液冷组件和气冷组件;

62.7)包装,第一炉物料由于温度未达到石墨化温度,因此均需要返重烧;

63.8)保温材料容纳筒体出料,经筛分将负极前驱体(小颗粒辅料)与粗颗粒料(大颗粒辅料)分离;经保温材料容纳筒体高温处理后的负极前驱体料从负极材料入口进入石墨化炉中进行石墨化,粗颗粒料包装后重复使用或直接输送到大颗粒辅料输送装置使用。

64.另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛

盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。