1.本发明涉及陶瓷技术领域,具体而言,涉及一种碳化硅陶瓷及其制备方法和应用。

背景技术:

2.由于碳化硅多孔陶瓷具有低密度、低热膨胀率、高导热性、高弹性模量及优异的耐化学侵蚀性能而被广泛应用于晶圆制造、光刻、激光处理等设备上。近两年随着“碳中和”和“碳达峰”目标的提出,节能减排在工业生产中显得尤为重要。然而,由于碳化硅不易烧结,其烧成温度往往高于2000℃,造成了能源浪费和环境污染,而且烧成后的碳化硅多孔陶瓷坯体的强度较低。此外,传统的碳化硅陶瓷烧成过程中易出现裂纹、成品率低。

技术实现要素:

3.基于此,本发明提供了一种能够降低碳化硅陶瓷烧成温度同时提高其强度的碳化硅陶瓷及其制备方法和应用。

4.为了实现本发明的上述目的,特采用以下技术方案:

5.本发明一方面,提供一种碳化硅陶瓷的制备方法,包括以下步骤:

6.将经加热氧化处理后的碳化硅与硅溶胶混合形成混合浆料,将所述混合浆料干燥、加热使所述硅溶胶包覆所述碳化硅;

7.将包覆有所述硅溶胶的所述碳化硅与造孔剂、烧结助剂及粘结剂混合,压制成型,制备碳化硅陶瓷生坯;及

8.将所述碳化硅陶瓷生坯进行阶段性升温烧成,所述阶段性升温的条件包括先以2℃/min~5℃/min的升温速率从室温升至200℃~300℃,保温0.2h~3h;再以0.5℃/min~2℃/min的升温速率升至550℃~700℃,保温0.2h~3h;再以1℃/min~3℃/min的升温速率升至800℃~1000℃,保温0.2h~3h;再以0.5℃/min~2℃/min的升温速率升至1100℃~1400℃,保温1h~3h。

9.可选的,如上述所述的碳化硅陶瓷的制备方法,所述碳化硅与所述硅溶胶的质量比为(3~4):(1~2)。

10.可选的,如上述所述的碳化硅陶瓷的制备方法,所述加热氧化处理的加热温度为1100℃~1200℃,保温时间为1h~3h。

11.可选的,如上述所述的碳化硅陶瓷的制备方法,所述加热氧化处理为阶段性加热,所述阶段性加热的条件具体为:先以3℃/min~10℃/min的升温速率从室温升至800℃~1000℃,保温0.2h~3h;再以0.5℃/min~1.5℃/min的升温速率从800℃~1000℃升至1100℃~1200℃并保温1h~3h。

12.可选的,如上述所述的碳化硅陶瓷的制备方法,所述使所述硅溶胶包覆所述碳化硅的加热温度为800℃~1200℃,升温速率为3℃/min~5℃/min,保温时间为1h~2h。

13.可选的,如上述所述的碳化硅陶瓷的制备方法,所述造孔剂为羧甲基纤维素、石墨及聚甲基丙烯酸甲酯中的一种或多种。

14.可选的,如上述所述的碳化硅陶瓷的制备方法,所述烧结助剂选自氧化铝、滑石、长石、硼酸及氧化钇中的任意两种或两种以上组分。

15.可选的,如上述所述的碳化硅陶瓷的制备方法,所述粘结剂为羧甲基纤维素、聚乙烯醇及硅烷偶联剂中一种或多种。

16.可选的,如上述所述的碳化硅陶瓷的制备方法,所述碳化硅与所述造孔剂、所述烧结助剂和所述粘结剂的质量比为(5~8):(1~3):(1~3):(0.1~0.5)。

17.本发明一方面,还提供一种上述所述的碳化硅陶瓷的制备方法制得的碳化硅陶瓷。

18.可选的,如上述所述的碳化硅陶瓷,所述碳化硅陶瓷的显气孔率为30%~60%、孔径为10μm~50μm、抗弯强度为40mpa~80mpa。

19.本发明另一方面,进一步提供一种上述所述的碳化硅陶瓷在半导体领域的应用。

20.本发明再一方面,提供一种晶圆,其由包括上述所述的碳化硅陶瓷制得。

21.本发明采用加热氧化处理后的碳化硅可以使碳化硅表面被氧化形成的氧化硅与后续助剂反应,从而使碳化硅颗粒间具有较高的结合强度,起到增强碳化硅的作用。进一步用硅溶胶包覆碳化硅一方面可以利用硅溶胶与后续助剂反应起到增强碳化硅的作用,另一方面可以大大降低碳化硅陶瓷的烧成温度,使其在1100℃~1400℃范围内即可烧成,降低了生产能耗。

22.进一步地,对碳化硅陶瓷进行阶段性升温烧成,并调控各个阶段的升温速率可以避免碳化硅陶瓷在烧成过程中出现裂纹或坍塌等缺陷,保证了其成品率和强度。而且本发明提供的碳化硅陶瓷的孔隙率较高、透气度好,且孔径和孔隙率均可调,非常适用于半导体设备。

附图说明

23.为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

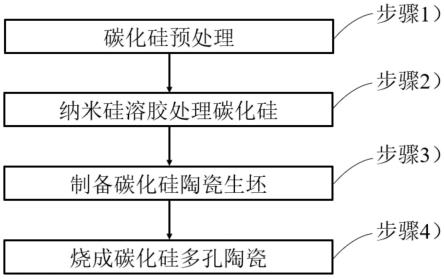

24.图1为本发明一个实施例中制备碳化硅多孔陶瓷的工艺流程图。

具体实施方式

25.现将详细地提供本发明实施方式的参考,其一个或多个实例描述于下文。提供每一实例作为解释而非限制本发明。实际上,对本领域技术人员而言,显而易见的是,可以对本发明进行多种修改和变化而不背离本发明的范围或精神。例如,作为一个实施方式的部分而说明或描述的特征可以用于另一实施方式中,来产生更进一步的实施方式。

26.因此,旨在本发明覆盖落入所附权利要求的范围及其等同范围中的此类修改和变化。本发明的其它对象、特征和方面公开于以下详细描述中或从中是显而易见的。本领域普通技术人员应理解本讨论仅是示例性实施方式的描述,而非意在限制本发明更广阔的方面。

27.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的

技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0028]“室温”是指实验环境的温度,可以为20℃~30℃。

[0029]“烧成”是指陶瓷坯件烧结成陶瓷器件的工艺,陶瓷坯件烧结成陶瓷器件所需的温度为烧成温度。

[0030]

本发明涉及一种碳化硅陶瓷的制备方法,包括以下步骤:

[0031]

将经加热氧化处理后的碳化硅与硅溶胶混合形成混合浆料,将所述混合浆料干燥、加热使所述硅溶胶包覆所述碳化硅;

[0032]

将包覆有硅溶胶的碳化硅与造孔剂、烧结助剂及粘结剂混合,压制成型,制备碳化硅陶瓷生坯;及

[0033]

将碳化硅陶瓷生坯进行阶段性升温烧成,阶段性升温的条件包括先以2℃/min~5℃/min的升温速率从室温升至200℃~300℃,保温0.2h~3h;再以0.5℃/min~2℃/min的升温速率升至550℃~700℃,保温0.2h~3h;再以1℃/min~3℃/min的升温速率升至800℃~1000℃,保温0.2h~3h;再以0.5℃/min~2℃/min的升温速率升至1100℃~1400℃,保温1h~3h。

[0034]

通过加热氧化处理碳化硅,可以使碳化硅表面被氧化为氧化硅,从而能够与后续助剂反应,使碳化硅颗粒间具有较高的结合强度,起到增强碳化硅的作用。进一步用硅溶胶包覆碳化硅一方面可以利用硅溶胶与后续助剂反应起到增强碳化硅的作用,另一方面可以大大降低碳化硅陶瓷的烧成温度,使其在1100℃~1400℃范围内即可烧成,降低了生产能耗。

[0035]

采用阶段性升温烧成工艺并调控各个阶段的升温速率可以避免碳化硅陶瓷在烧成过程中出现裂纹或坍塌等缺陷,保证了其成品率和强度。而且上述提供的碳化硅陶瓷的孔隙率较高、透气度好,孔径和孔隙率均可调,还具有热膨胀系数小、耐腐蚀和防静电等特点,非常适用于半导体设备。

[0036]

在一些实施方式中,加热氧化处理的加热温度为1100℃~1200℃,保温时间为1h~3h。优选的,加热氧化处理为在空气气氛下的阶段性加热氧化,其中阶段性加热的条件具体为:先以3℃/min~10℃/min的升温速率从室温升至800℃~1000℃,保温0.2h~3h;再以0.5℃/min~1.5℃/min的升温速率升至1100℃~1200℃并保温1h~3h。加热处理可以使碳化硅表面形成氧化硅层,从而使氧化硅包覆碳化硅。

[0037]

在一些实施方式中,可以采用本领域公知的任意混合工艺形成混合浆料,例如可以采用球磨。其中球磨的转速可以为10hz~20hz,球磨时间可以为4h~10h,球磨料液比可以为(2~3):1。

[0038]

在一些实施方式中,干燥混合浆料的工艺可以采用加热的方式,例如可以在70℃~90℃的干燥箱中干燥2天~4天,以混合浆料中的水分低于2%为准。

[0039]

在一些实施方式中,对混合浆料加热的温度可以为800℃~1200℃,升温速率为3℃/min~5℃/min,保温时间为1h~2h。通过加热处理可以使硅溶胶形成部分氧化硅,从而能够与碳化硅形成紧密结合的核壳结构。

[0040]

在一些实施方式中,对混合浆料加热后还包括粉碎并过40~100目筛的步骤,以得

到包覆有硅溶胶的碳化硅粉末。

[0041]

在一些实施方式中,碳化硅的纯度和粒径不做过多限制,例如碳化硅的纯度可以为95%~99%之间的任意值,中位粒径d50可以为10μm~88μm之间的任意值。

[0042]

所述硅溶胶指的是纳米级二氧化硅颗粒在溶剂(比如水)中形成分散液,本发明中硅溶胶即为纳米硅溶胶。在一些实施方式中,硅溶胶的固含量可以为20%~50%,优选为30%;粘度可以为100cps~1000cps,d50粒径可以为10nm~100nm。

[0043]

在一些实施方式中,碳化硅与硅溶胶的质量比可以为(3~4):(1~2)之间的任意值,例如还可以为3:1、3.5:1、2:1、3:2、3.5:2。

[0044]

在一些实施方式中,造孔剂可以为本领域常用的任意造孔剂,包括但不限于羧甲基纤维素、石墨及聚甲基丙烯酸甲酯中的一种或多种。造孔剂可以在高温下分解,从而使陶瓷内部形成气孔,提高了陶瓷的孔隙率和透气性。

[0045]

在一些实施方式中,烧结助剂可以选自氧化铝、滑石、长石、硼酸及氧化钇中的任意两种或两种以上组分。加入烧结助剂可以与碳化硅表面的氧化硅反应形成高温新物相,使得碳化硅颗粒间具有较高的结合强度;同时,烧结助剂在烧成反应过程中可以形成液相,从而降低了烧成温度,促进烧成。

[0046]

在一些实施方式中,粘结剂也可以为本领域常用的任意公知粘结剂,包括但不限于羧甲基纤维素、聚乙烯醇及硅烷偶联剂中一种或多种。

[0047]

在一些实施方式中,碳化硅与造孔剂、烧结助剂和粘结剂的质量比可以为(5~8):(1~3):(1~3):(0.1~0.5)之间的任意值。

[0048]

在一些实施方式中,碳化硅与造孔剂、烧结助剂及粘结剂混合所采用的工艺可以为球磨,其中球磨的转速可以为10hz~20hz,球磨时间可以为6h~10h,球磨料液比可以为(2~3):1。

[0049]

在一些实施方式中,碳化硅与造孔剂、烧结助剂及粘结剂混合后还包括干燥、粉碎过筛的步骤,以得到碳化硅与造孔剂、烧结助剂及粘结剂的混合粉体。其中,干燥的温度可以为70℃~90℃,时间可以为2天~4天,以混合体系中的水分低于2%为准;粉碎过筛可以为过40~100目筛。

[0050]

在一些实施方式中,压制成型所采用的压力可以为30mpa~60mpa。

[0051]

在一些实施方式中,碳化硅陶瓷生坯的厚度可以为5mm~15mm。

[0052]

本发明一方面,还涉及上述碳化硅陶瓷的制备方法制得的碳化硅陶瓷。

[0053]

在一些实施方式中,碳化硅陶瓷的显气孔率可以为30%~60%、孔径可以为10μm~50μm、抗弯强度可以为40mpa~80mpa。由此可见,本法明提供的碳化硅陶瓷具有高强度、高空隙率,且孔径和气孔率均可调。

[0054]

本发明另一方面,还涉及一种上述碳化硅陶瓷在半导体领域的应用。可以用于制备晶圆等半导体器件,也可以用于制造半导体制备设备中的零部件,比如光刻机中的零部件或激光设备中的零部件。

[0055]

本发明再一方面,涉及一种晶圆,其由包括上述所述的碳化硅陶瓷制得。

[0056]

以下结合具体实施例和对比例对本发明作进一步详细的说明。

[0057]

实施例1

[0058]

本实施例的制备流程如图1所示,具体制备工艺如下:

[0059]

1)碳化硅预处理

[0060]

称取5kg、d50粒径为18μm的碳化硅装入刚玉匣钵中,刚玉匣钵中碳化硅的铺设厚度为8cm~10cm。然后将装有碳化硅的刚玉匣钵置于高温炉中进行热处理,其中热处理条件如下:先以5℃/min的升温速率升至1000℃,保温1h;然后以0.5℃/min的升温速率升至1200℃,并在1200℃保温120min。

[0061]

2)纳米硅溶胶处理碳化硅

[0062]

取步骤1)中的处理好的碳化硅粉,按照碳化硅粉和纳米硅溶胶(固含量30%,d50为30nm,粘度为500cps)质量比为3:1球磨4h,球磨的转速为15hz。然后将球磨后的粉体放入80℃的干燥箱中干燥3天后,再900℃下进行热处理,其中热处理条件如下:以3℃/min的升温速率升至900℃,并在900℃保温100min。

[0063]

3)制备碳化硅陶瓷生坯

[0064]

将步骤2)中的纳米硅溶胶处理后的碳化硅粉与d50粒径为30μm的聚甲基丙烯酸甲酯和烧结助剂(d50粒径为2μm、质量比为2:1的氧化铝和滑石)按照质量比为60:25:15混合形成混合粉体,按照混合粉体3%的质量百分比加入粘结剂,随后按照料水比为2.5:1加水后,在转速为15hz下球磨混合8h,制得碳化硅陶瓷浆料。将碳化硅陶瓷浆料置于80℃的干燥箱中干燥3天,粉碎后过100目筛得到碳化硅陶瓷粉体。将碳化硅陶瓷粉体在30mpa下压制成型,制得碳化硅陶瓷生坯。

[0065]

4)烧成碳化硅多孔陶瓷

[0066]

将步骤3)中制得的碳化硅陶瓷生坯置于高温炉内烧成碳化硅多孔陶瓷,其中烧成条件如下:先以3℃/min的升温速率升至250℃,保温1h;然后以1℃/min的升温速率升至600℃,保温1h;再以1.5℃/min的升温速率升至1000℃,保温1h;最后以0.5℃/min的升温速率升至1350℃,并在1350℃保温2h。碳化硅多孔陶瓷相关性能测试结果如表1所示。

[0067]

实施例2

[0068]

1)碳化硅预处理

[0069]

称取5kg、d50粒径为25μm的碳化硅装入刚玉匣钵中,刚玉匣钵中碳化硅的铺设厚度为8cm~10cm。然后将装有碳化硅的刚玉匣钵置于高温炉中进行热处理,其中热处理条件如下:先以5℃/min的升温速率升至1000℃,保温1h;然后以0.5℃/min的升温速率升至1200℃,并在1200℃保温180min。

[0070]

2)纳米硅溶胶处理碳化硅

[0071]

取步骤1)中的处理好的碳化硅粉,按照碳化硅粉和纳米硅溶胶(固含量30%,d50为30nm,粘度为500cps)质量比为3:1球磨4h,球磨的转速为15hz。然后将球磨后的粉体放入80℃的干燥箱中干燥3天后,再900℃下进行热处理,其中热处理条件如下:以3℃/min的升温速率升至900℃,并在900℃保温100min。

[0072]

3)制备碳化硅陶瓷生坯

[0073]

将步骤2)中的纳米硅溶胶处理后的碳化硅粉与d50粒径为50μm的聚甲基丙烯酸甲酯和烧结助剂(d50粒径为5μm、质量比为10:5:1的氧化铝、滑石和长石)按照质量比为70:13:17混合形成混合粉体,按照混合粉体3%的质量百分比加入粘结剂按照料水比为2.5:1在混合粉体中加水后,在转速为15hz下球磨混合8h,制得碳化硅陶瓷浆料。将碳化硅陶瓷浆料置于80℃的干燥箱中干燥3天,粉碎后过100目筛得到碳化硅陶瓷粉体。将碳化硅陶瓷粉

体在30mpa下压制成型,制得碳化硅陶瓷生坯。

[0074]

4)烧成碳化硅多孔陶瓷

[0075]

将步骤3)中制得的碳化硅陶瓷生坯置于高温炉内烧成碳化硅多孔陶瓷,其中烧成条件如下:先以3℃/min的升温速率升至250℃,保温1h;然后以1℃/min的升温速率升至600℃,保温1h;再以1.5℃/min的升温速率升至1000℃,保温1h;最后以0.5℃/min的升温速率升至1300℃,并在1300℃保温3h。碳化硅多孔陶瓷相关性能测试结果如表1所示。

[0076]

实施例3

[0077]

1)碳化硅预处理

[0078]

称取5kg、d50粒径为18μm的碳化硅装入刚玉匣钵中,刚玉匣钵中碳化硅的铺设厚度为8cm~10cm。然后将装有碳化硅的刚玉匣钵置于高温炉中进行热处理,其中热处理条件如下:先以5℃/min的升温速率升至1000℃,保温1h;然后以0.5℃/min的升温速率升至1200℃,并在1200℃保温120min。

[0079]

2)纳米硅溶胶处理碳化硅

[0080]

取步骤1)中的处理好的碳化硅粉,按照碳化硅粉和纳米硅溶胶(固含量30%,d50为30nm,粘度为500cps)质量比为3:1球磨4h,球磨的转速为15hz。然后将球磨后的粉体放入80℃的干燥箱中干燥3天后,再900℃下进行热处理,其中热处理条件如下:以3℃/min的升温速率升至900℃,并在900℃保温100min。

[0081]

3)制备碳化硅陶瓷生坯

[0082]

将步骤2)中的纳米硅溶胶处理后的碳化硅粉与d50粒径为20μm的聚甲基丙烯酸甲酯和烧结助剂(d50粒径为2μm、质量比为20:10:1的氧化铝、滑石和硼酸)按照质量比为65:20:15混合形成混合粉体,按照混合粉体3%的质量百分比加入粘结剂按照料水比为2.5:1在混合粉体中加水后,在转速为15hz下球磨混合8h,制得碳化硅陶瓷浆料。将碳化硅陶瓷浆料置于80℃的干燥箱中干燥3天,粉碎后过100目筛得到碳化硅陶瓷粉体。将碳化硅陶瓷粉体在30mpa下压制成型,制得碳化硅陶瓷生坯。

[0083]

4)烧成碳化硅多孔陶瓷

[0084]

将步骤3)中制得的碳化硅陶瓷生坯置于高温炉内烧成碳化硅多孔陶瓷,其中烧成条件如下:先以3℃/min的升温速率升至250℃,保温1h;然后以1℃/min的升温速率升至600℃,保温1h;再以1.5℃/min的升温速率升至1000℃,保温1h;最后以0.5℃/min的升温速率升至1250℃,并在1250℃保温3h。碳化硅多孔陶瓷相关性能测试结果如表1所示。

[0085]

实施例4

[0086]

1)碳化硅预处理

[0087]

称取5kg、d50粒径为18μm的碳化硅装入刚玉匣钵中,刚玉匣钵中碳化硅的铺设厚度为8cm~10cm。然后将装有碳化硅的刚玉匣钵置于高温炉中进行热处理,其中热处理条件如下:先以5℃/min的升温速率升至1000℃,保温1h;然后以0.5℃/min的升温速率升至1200℃,并在1200℃保温100min。

[0088]

2)纳米硅溶胶处理碳化硅

[0089]

取步骤1)中的处理好的碳化硅粉,按照碳化硅粉和纳米硅溶胶(固含量30%,d50为30nm,粘度为800cps)质量比为5:2球磨4h,球磨的转速为15hz。然后将球磨后的粉体放入80℃的干燥箱中干燥3天后,再900℃下进行热处理,其中热处理条件如下:以3℃/min的升

温速率升至900℃,并在900℃保温100min。

[0090]

3)制备碳化硅陶瓷生坯

[0091]

将步骤2)中的纳米硅溶胶处理后的碳化硅粉与d50粒径为30μm的聚甲基丙烯酸甲酯和烧结助剂(d50粒径为2μm、质量比为16:8:1的氧化铝、滑石和硼酸)按照质量比为70:17:13混合形成混合粉体,按照混合粉体3%的质量百分比加入粘结剂按照料水比为2.5:1在混合粉体中加水后,在转速为15hz下球磨混合8h,制得碳化硅陶瓷浆料。将碳化硅陶瓷浆料置于80℃的干燥箱中干燥3天,粉碎后过100目筛得到碳化硅陶瓷粉体。将碳化硅陶瓷粉体在30mpa下压制成型,制得碳化硅陶瓷生坯。

[0092]

4)烧成碳化硅多孔陶瓷

[0093]

将步骤3)中制得的碳化硅陶瓷生坯置于高温炉内烧成碳化硅多孔陶瓷,其中烧成条件如下:先以3℃/min的升温速率升至250℃,保温1h;然后以1℃/min的升温速率升至600℃,保温1h;再以1.5℃/min的升温速率升至1000℃,保温1h;最后以0.5℃/min的升温速率升至1250℃,并在1250℃保温3h。碳化硅多孔陶瓷相关性能测试结果如表1所示。

[0094]

实施例5

[0095]

1)碳化硅预处理

[0096]

称取5kg、d50粒径为18μm的碳化硅装入刚玉匣钵中,刚玉匣钵中碳化硅的铺设厚度为8cm~10cm。然后将装有碳化硅的刚玉匣钵置于高温炉中进行热处理,其中热处理条件如下:先以5℃/min的升温速率升至1000℃,保温1h;然后以0.5℃/min的升温速率升至1200℃,并在1200℃保温120min。

[0097]

2)纳米硅溶胶处理碳化硅

[0098]

取步骤1)中的处理好的碳化硅粉,按照碳化硅粉和纳米硅溶胶(固含量30%,d50为30nm,粘度为1000cps)质量比为7:3球磨4h,球磨的转速为15hz。然后将球磨后的粉体放入80℃的干燥箱中干燥3天后,再900℃下进行热处理,其中热处理条件如下:以3℃/min的升温速率升至900℃,并在900℃保温100min。

[0099]

3)制备碳化硅陶瓷生坯

[0100]

将步骤2)中的纳米硅溶胶处理后的碳化硅粉与d50粒径为20μm的聚甲基丙烯酸甲酯和烧结助剂(d50粒径为2μm、质量比为15:7:1的氧化铝、滑石和硼酸)按照质量比为67:15:18混合形成混合粉体,按照混合粉体3%的质量百分比加入粘结剂按照料水比为2.5:1在混合粉体中加水后,在转速为15hz下球磨混合8h,制得碳化硅陶瓷浆料。将碳化硅陶瓷浆料置于80℃的干燥箱中干燥3天,粉碎后过100目筛得到碳化硅陶瓷粉体。将碳化硅陶瓷粉体在30mpa下压制成型,制得碳化硅陶瓷生坯。

[0101]

4)烧成碳化硅多孔陶瓷

[0102]

将步骤3)中制得的碳化硅陶瓷生坯置于高温炉内烧成碳化硅多孔陶瓷,其中烧成条件如下:先以3℃/min的升温速率升至250℃,保温1h;然后以1℃/min的升温速率升至600℃,保温1h;再以1.5℃/min的升温速率升至1000℃,保温1h;最后以0.5℃/min的升温速率升至1150℃,并在1150℃保温3h。碳化硅多孔陶瓷相关性能测试结果如表1所示。

[0103]

对比例1

[0104]

本对比例与实施例1的制备方法基本相同,不同之处在于:碳化硅未进行加热氧化处理及未被硅溶胶包覆。

[0105]

对比例2

[0106]

本对比例与实施例1的制备方法基本相同,不同之处在于:碳化硅未被硅溶胶包覆。

[0107]

对比例3

[0108]

本对比例与实施例1的制备方法基本相同,不同之处在于:碳化硅未经加热氧化处理。

[0109]

对比例4

[0110]

1)制备碳化硅陶瓷生坯

[0111]

碳化硅粉与d50粒径为30μm的聚甲基丙烯酸甲酯按照质量比为7:3混合形成混合粉体,按照料水比为1:1在混合粉体中加水后,在转速为15hz下球磨混合8h,制得碳化硅陶瓷浆料。将碳化硅陶瓷浆料置于80℃的干燥箱中干燥3天,粉碎后过100目筛得到碳化硅陶瓷粉体。将碳化硅陶瓷粉体在30mpa下压制成型,制得碳化硅陶瓷生坯。

[0112]

2)烧成碳化硅多孔陶瓷

[0113]

将步骤1)中制得的碳化硅陶瓷生坯置于高温炉内烧成碳化硅多孔陶瓷,其中烧成条件如下:先以3℃/min的升温速率升至250℃,保温1h;然后以1℃/min的升温速率升至600℃,保温1h;再以1.5℃/min的升温速率升至1000℃,保温1h;最后以0.5℃/min的升温速率升至1800℃,并在1800℃保温2h。碳化硅多孔陶瓷相关性能测试结果如表1所示。

[0114]

性能测试:

[0115]

1)按照gb/t 1965-1996测试碳化硅多孔陶瓷的弯曲强度;

[0116]

2)按照gb/1966-1996测试碳化硅多孔陶瓷的显气孔率;

[0117]

3)按照gb/t 1967-1996测试碳化硅多孔陶瓷的孔径。

[0118][0119][0120]

由上表测试结果可知,本发明在低的烧成温度下即可烧成碳化硅多孔陶瓷,且碳化硅多孔陶瓷具有高强度,孔隙率和孔径可调控。

[0121]

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0122]

以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护

范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。