1.本实用新型涉及一种车辆底板结构。

背景技术:

2.近年来,考虑到交通参与者中的老年人和儿童等弱势群体,提升交通系统质量的重要性与日俱增。为实现这一目标,须致力于改善与车辆的刚性提升有关的开发,以进一步提高交通安全性和便利性。在现有技术中,存在一种在车辆底板通道加上侧架的结构,使得车辆冲撞时能顺利地传导外力以提高刚性。然而,为了配置排气管或是轴等,需要预留足够大的空间。如此,为了维持刚性又得再增加板材或厚度。本实用新型为了解决所述问题而以达成不增加板材的情况下维持较高的刚性为目的,进而有助于发展可持续输送系统。

3.[现有技术文献]

[0004]

[专利文献]

[0005]

[专利文献1]日本专利特开第2016-132397号

技术实现要素:

[0006]

本实用新型提供一种车辆底板结构,能够在不增加板材的情况下维持较高的刚性。

[0007]

本实用新型的车辆底板结构包括:底板面板,设置在车辆的底部,且具有底板通道;底板横梁,设置在所述底板面板上,且连接所述底板通道在车宽方向上的侧壁;以及第一通道补强部件,设置于所述底板通道的下方,且所述第一通道补强部件与所述底板横梁在所述车宽方向上并排,其中所述第一通道补强部件包括:上方部件,设置于所述底板通道在高度方向上比中央更靠上方的位置,且所述上方部件与所述底板通道之间形成连续的截面;以及下方部件,设置于所述上方部件的下方,且自所述底板通道的所述侧壁向所述车宽方向上的中央往上方倾斜地延伸。

[0008]

在本实用新型的实施例中,所述下方部件包括:桁架部,在所述车宽方向上形成为桁架状;以及连接部,连接所述桁架部,且所述连接部沿着所述上方部件的下表面延伸。

[0009]

在本实用新型的实施例中,所述桁架部包括:第一接合部,接合于所述底板面板的下表面;以及第二接合部,接合于所述底板通道的所述侧壁。

[0010]

在本实用新型的实施例中,在所述底板横梁的车辆前后方向上的前后各自配置有座椅支架,所述座椅支架连接于所述底板通道,所述底板通道的下方设置有连接排气管的连接支架,所述座椅支架通过所述底板通道与所述连接支架连接。

[0011]

在本实用新型的实施例中,所述车辆底板结构还包括:第二通道补强部件,设置于所述底板通道的角部,且沿着所述底板通道的长边方向延伸,所述连接支架通过所述底板通道与所述第二通道补强部件连接。

[0012]

在本实用新型的实施例中,所述连接支架连接所述底板通道的所述侧壁与顶壁,所述连接支架包括分隔部,用以在所述车辆前后方向上分隔所述底板通道的下方。

[0013]

在本实用新型的实施例中,所述车辆底板结构还包括:底板横梁补强部件,设置于由所述底板横梁与所述底板面板之间形成的空间内,且所述底板横梁补强部件设置于所述空间内靠上方的位置。

[0014]

基于上述,在本实用新型的车辆底板结构中,底板通道通过设置在其下方的第一通道补强部件加强其刚性。并且,第一通道补强部件包括上方部件以及下方部件,当车辆受到撞击时,上方部件可将来自于车宽方向的其中一侧的外力传导至位于相对另一侧的底板横梁,下方部件可将来自于车宽方向的其中一侧下方的外力传导至上方部件以及位于相对另一侧的底板横梁。如此,能够提升底板通道的刚性,从而可有效地抑制底板通道在受力时发生变形。据此,本实用新型的车辆底板结构能够在不增加板材的情况下维持较高的刚性。

[0015]

为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

[0016]

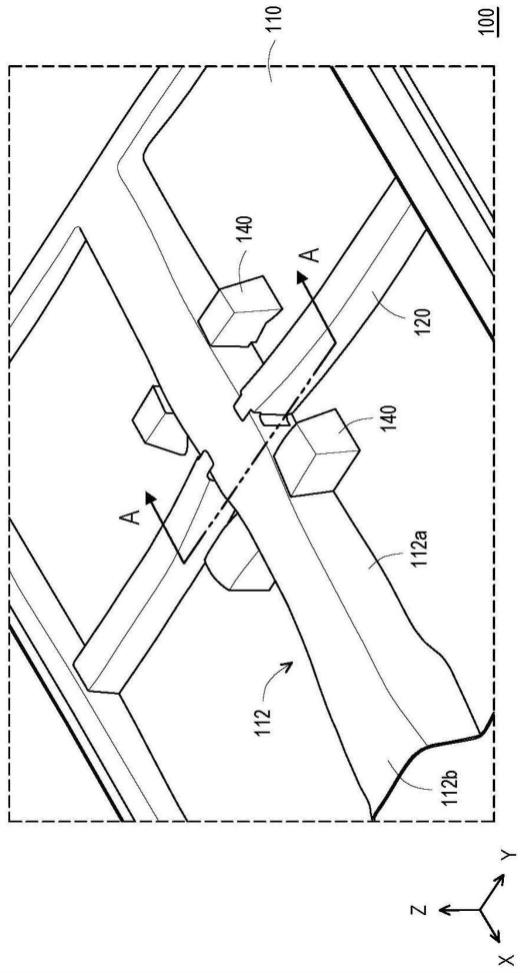

图1是本实用新型一实施例的车辆底板结构的立体示意图;

[0017]

图2是图1的车辆底板结构沿a-a线切开后的局部示意图;

[0018]

图3是图2的车辆底板结构在从下方向上方观看的视角下的示意图;

[0019]

图4是图1的车辆底板结构的局部上视示意图;

[0020]

图5是图4的车辆底板结构沿b-b线切开后的局部示意图;

[0021]

图6是图1的车辆底板结构在从车宽方向的外侧向内侧观看的视角下的局部侧视示意图。

[0022]

附图标记说明

[0023]

100:车辆底板结构;

[0024]

110:底板面板;

[0025]

112:底板通道;

[0026]

112a:侧壁;

[0027]

112b:顶壁;

[0028]

120:底板横梁;

[0029]

130:第一通道补强部件;

[0030]

132:上方部件;

[0031]

134:下方部件;

[0032]

134a:桁架部;

[0033]

134b:连接部;

[0034]

140:座椅支架;

[0035]

150:连接支架;

[0036]

152:分隔部;

[0037]

160:第二通道补强部件;

[0038]

170:底板横梁补强部件;

[0039]

c:角部;

[0040]

fm:第一接合部;

[0041]

s:空间;

[0042]

sm:第二接合部;

[0043]

x:车辆前后方向;

[0044]

y:车宽方向;

[0045]

z:高度方向。

具体实施方式

[0046]

图1是本实用新型一实施例的车辆底板结构的立体示意图。图2是图1的车辆底板结构沿a-a线切开后的局部示意图。图3是图2的车辆底板结构在从下方向上方观看的视角下的示意图。图4是图1的车辆底板结构的局部上视示意图。图5是图4的车辆底板结构沿b-b线切开后的局部示意图。图6是图1的车辆底板结构在从车宽方向的外侧向内侧观看的视角下的局部侧视示意图。在本实施例中,车辆底板结构100配置于车辆(未附图)的底部。以下将搭配图1至图6说明本实施例的车辆底板结构100的具体构造。需特别说明的是,说明书中所用的前方、上方分别为图示中车辆前后方向x、高度方向z的箭头所指的方向,而说明书中所用的后方、下方分别为前述方向的相反侧。说明书所用的内侧以及外侧,是相对后述的底板面板110在车宽方向y上的位置而定。在本实施例为越靠近底板面板110在车宽方向y上的相对两端为外侧,越靠近底板面板110在车宽方向y上的中央为内侧。然而,说明书及附图中的方向并非用以限定本实用新型的配置,可依实际需要进行调整。

[0047]

请参考图1以及图2,在本实施例中,车辆底板结构100包括底板面板110、底板横梁120以及第一通道补强部件130(请参考图2)。底板面板110设置在车辆的底部,且具有底板通道112。底板通道112在底板面板110的靠近车宽方向y的中央位置上沿着车辆前后方向x延伸,且朝向上方突出。底板通道112包括一对侧壁112a以及顶壁112b,其中一对侧壁112a配置在车宽方向y上的相对两侧且彼此相对,顶壁112b配置在高度方向z上的上方以连接位于在车宽方向y上的相对两侧的侧壁112a。换句话说,在从车辆前后方向x的前方朝向后方观看的视角下(如图2的视角),底板通道112可视为是底板面板110的中央位置从下方往上方凹入而形成为开口朝下的盖状结构,但本实用新型不以此为限制。

[0048]

再者,在本实施例中,底板横梁120沿着车宽方向y延伸地设置在底板面板110上,且连接底板通道112在车宽方向y上相对两侧的侧壁112a。进一步地说,一对底板横梁120对应地连接底板通道112在车宽方向y上相对两侧的一对侧壁112a,但本实用新型不以此为限制。并且,如图2所示,第一通道补强部件130沿着车宽方向y延伸地设置于底板通道112的下方,且第一通道补强部件130与底板横梁120在车宽方向y上并排。进一步地说,第一通道补强部件130位于一对底板横梁120之间,从而构成以底板横梁120连接在侧壁112a的外侧面、而第一通道补强部件130连接在侧壁112a的内侧面的方式呈并排,但本实用新型不以此为限制。

[0049]

此外,在本实施例中,如图2所示,第一通道补强部件130包括上方部件132以及下方部件134。上方部件132设置于底板通道112在高度方向z上比中央更靠上方的位置,且上方部件132与底板通道112之间形成连续的截面。下方部件134设置于上方部件132的下方,且自底板通道112的侧壁112a向车宽方向y上的中央往上方倾斜地延伸。其中,上方部件132例如是开口朝上的盖状,覆盖于底板通道112的顶壁112b而与顶壁112b形成中空的梯字形

截面,但本实用新型不以此为限制。

[0050]

由此可知,在本实用新型的车辆底板结构100中,底板通道112通过设置在其下方的第一通道补强部件130加强其刚性。并且,第一通道补强部件130包括上方部件132以及下方部件134,当车辆受到撞击时,上方部件132可将来自于车宽方向y的其中一侧的外力传导至位于相对另一侧的底板横梁120,下方部件134可将来自于车宽方向y的其中一侧下方的外力传导至上方部件132以及位于相对另一侧的底板横梁120。如此,能够提升底板通道112的刚性,从而可有效地抑制底板通道112在受力时发生变形。据此,本实用新型的车辆底板结构100能够在不增加板材的情况下维持较高的刚性。

[0051]

请参考图2以及图3,详细地说,在本实施例中,下方部件134包括桁架部134a以及连接部134b。桁架部134a在车宽方向y上形成为桁架状用以连接上方部件132,且桁架部134a包括第一接合部fm以及第二接合部sm(如图3所示)。第一接合部fm接合于底板面板110的下表面。第二接合部sm接合于底板通道112的侧壁112a。如此,桁架部134a从侧壁112a向车宽方向y上的中央往上方倾斜地延伸以连接上方部件132。相应于此,连接部134b连接相对两侧的桁架部134a,且连接部134b沿着上方部件132的下表面延伸,但本实用新型不以此为限制。据此,当车辆受到撞击时,桁架部134a可将来自于车宽方向y其中一侧下方的外力通过连接部134b传导至位于相对另一侧的桁架部134a,也就是将外力传导至位于相对另一侧的底板横梁120,进而提升底板通道112的刚性以抑制变形和振动。

[0052]

请参考图4,在本实施例中,在底板横梁120的车辆前后方向x上的前后各自配置有座椅支架140。座椅支架140连接于底板通道112的侧壁112a。底板通道112的下方设置有连接排气管(未图示)的连接支架150,座椅支架140通过底板通道112与连接支架150连接。另外,车辆底板结构100还包括第二通道补强部件160。第二通道补强部件160设置于底板通道112的角部c,且沿着底板通道112的长边方向延伸(即沿着车辆前后方向x延伸)。连接支架150通过底板通道112与第二通道补强部件160连接。由此可知,从下方或是从排气管经由连接支架150传入底板通道112的外力能够由刚性较高的座椅支架140以及第二通道补强部件160分担,从而抑制排气管的振动以及由该振动所产生的噪音。然而,本实用新型不限制座椅支架140、连接支架150以及第二通道补强部件160地设置与否,其可依据需求调整。

[0053]

此外,如图5所示,在本实施例中,连接支架150连接底板通道112的侧壁112a与顶壁112b,例如是在车宽方向y与高度方向z上往侧壁112a与顶壁112b延伸而构成为框体结构,但本实用新型不以此为限制。并且,连接支架150包括分隔部152,用以在车辆前后方向x上分隔底板通道112的下方。如此,分隔部152可作为底板通道112的支撑件以分担直接传入底板通道112的外力,并进一步提升底板通道112的刚性以抑制变形和振动。

[0054]

请参考图6,在本实施例中,车辆底板结构100还包括底板横梁补强部件170。底板横梁补强部件170设置于由底板横梁120与底板面板110之间形成的空间s内,且底板横梁补强部件170设置于空间s内靠上方的位置。具体地说,底板横梁补强部件170沿着底板横梁120的内侧壁上缘设置。在从车宽方向y的外侧向内侧观看的视角下(如图6的视角),底板横梁补强部件170形成为开口朝下的盖状结构,但本实用新型不以此为限制。如此的配置方式,可进一步加强底板横梁120的刚性,进而抑制变形和振动。

[0055]

综上所述,在本实用新型的车辆底板结构中,底板通道通过设置在其下方的第一通道补强部件加强其刚性。并且,第一通道补强部件包括上方部件以及下方部件,当车辆受

到撞击时,上方部件可将来自于车宽方向的其中一侧的外力传导至位于相对另一侧的底板横梁,下方部件可将来自于车宽方向的其中一侧下方的外力传导至上方部件以及位于相对另一侧的底板横梁。如此,能够提升底板通道的刚性,从而可有效地抑制底板通道在受力时发生变形。此外,从下方或是从排气管经由连接支架传入底板通道的外力能够由刚性较高的座椅支架以及第二通道补强部件分担,从而抑制排气管的振动以及由该振动所产生的噪音。据此,本实用新型的车辆底板结构能够在不增加板材的情况下维持较高的刚性。

[0056]

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型的实施例技术方案的范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。