1.本发明属于车辆工程技术领域,尤其是涉及一种全地形车。

背景技术:

2.全地形车常常用于野外运输、野外救援、野外勘探、野外施工等用途,而野外地形复杂,如沙滩、河床、林道、溪流,以及恶劣的沙漠地形等,导致车辆行驶遇到的阻力大,故而全地形车往往装载有强劲的动力系统;同时由于野外没有固定的宽敞的道路,全地形车行驶的路段往往会存在各种障碍物,故而全地形车的车身均相对娇小。

3.而众所周知的,强劲的动力系统往往带来高热量,相对娇小的车身又使得驾驶舱与发动机十分接近,导致驾驶员在驾驶舱内需要受到发动机的持续烘烤,严重影响驾驶舒适性,另外,现有的驾驶舱的收纳空间很小,降低了使用的便利性。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种能够提高驾驶员在驾驶舱内的舒适性的同时,提升驾驶舱内的收纳能力的全地形车。

5.一种全地形车,从前向后依次包括车头、驾驶舱和货箱,该全地形车包括由管件拼接形成的车架及车体覆盖件、动力系统、传动系统、进排气系统及支撑所述车架的车轮组件;该车轮组件包括前轮和后轮;以车轮组件与地面接触的点所形成的平面作为第一基准面,以车宽方向中心线所在的与第一基准面垂直的面作为第二基准面;车架由所述前轮和后轮支撑;驾驶舱由所述车架支撑,该驾驶舱内设置有至少一个座椅和用于把控车辆方向的方向控制组件;传动系统与动力系统耦合,以驱动所述前轮和后轮中的至少其中之一。

6.进一步,所述发动机上设有第一定位基点,所述座椅上设有第二定位基点,第一定位基点到第二定位基点的距离与轴距的比值为0.22~0.49。优选的,该比值为0.27~0.44。最优的,该比值为0.32~0.38。

7.作为可选的方案,所述动力系统由所述车架支撑,其包括发动机、与发动机耦合的第一变速组件及与第一变速组件相连的第二变速组件,所述发动机具有至少一个气缸及位于气缸一端的缸头,气缸内设有燃烧室和活塞组件,气缸包括气缸体和气缸盖;进排气系统包括第一进气管、第一排气管、第二进气管及第二排气管,燃烧室联接第一进气管和第一排气管,第一变速组件联接第二进气管和第二排气管。

8.进一步,所述第一定位基点为活塞组件的中心轴线与气缸盖的交点在第二基准面的投影,所述第二定位基点为座椅支撑主梁靠近所述前轮一侧的端面在第二基准面上的投影的中点。

9.所述气缸比第二变速组件更靠近后轮,所述第二变速组件相比气缸更靠近座椅;所述第一进气管相比所述第一排气管更靠近座椅,所述第二排气管相比所述第二进气管更靠近座椅;所述气缸相比所述第一变速组件更靠近第二基准面。

10.气缸高出发动机的其他部件,且温度很高,上述设置,使座椅远离发动机热源,提

高驾驶的舒适性。同时,气缸避让座椅,使在驾驶舱内设置大容量储物、收纳空间成为可能。

11.进一步,所述第一进气管和第一排气管位于第二基准面的相同侧,所述第二进气管和第二排气管位于第二基准面的相同侧,所述第一进气管和第二进气管位于第二基准面的相反侧。

12.作为可选的方案,所述座椅下方设有储物空间,所述第二变速组件相比气缸更接近储物空间;所述第二变速组件相比座椅更靠近第一基准面。减少发动机对储物空间的占用,使得储物空间大大增加的同时,热源远离了座椅,使得驾驶员的驾驶舒适度提升。

13.进一步,所述储物空间具有储物箱,该储物箱为上开口的箱体,储物箱和座椅之间设置储物箱盖,或者座椅具有能够封闭储物箱开口的封口部。物体收纳稳定,不易泄漏,且取放方便。

14.进一步,所述车架上设置有座椅支架,该座椅支架包括与车架固定连接的座椅支撑横梁、设置在座椅支撑横梁上的座椅支撑主梁及一端与支撑座椅支撑主梁联接的座椅支撑脚;该座椅支撑脚另一端与车架联接,且多个所述座椅支撑脚分别位于所述座椅支撑主梁两侧。

15.进一步,所述驾驶舱内具有主驾驶位和副驾驶位,主驾驶位具有主驾驶座椅,该主驾驶座椅包括主座横梁、与主座横梁联接的主座骨架、设置在主座骨架上的主座靠垫和主座坐垫及联接主座横梁与主动骨架的座椅调节组件。

16.进一步,所述座椅调节组件包括与主座骨架联接的第一调节滑轨、设置在第一调节滑轨上的第二调节滑轨及设置在第一调节滑轨上的座椅调节手柄;所述第一调节滑轨可沿第二调节滑轨来回滑动。

17.进一步,所述主驾驶座椅与车架之间设置主座连接结构,该主座连接结构包括设置在车架上的主座限位座和主座固定销、设置在主座横梁上的主座连接件及与主座固定销可拆卸连接的主座锁紧部件。

18.进一步,所述副驾驶位具有副驾驶座椅,该副驾驶座椅和主驾驶座椅分离,副驾驶座椅包括与车架可拆卸连接的副底板、设置在副底板上的副座垫、与车架可拆卸连接的副靠板及设置在副靠板上的副靠垫。

19.进一步,所述副驾驶座椅与车架之间设置副座连接结构,该副座连接结构包括设置在副底板上的副板限位件和副板插孔、设置在座椅支架上的副固销件和座椅限位件及设置在副靠板上的靠板挂钩和靠板插杆;副板限位件与座椅限位件转动配合,副板插孔与副固销件可拆卸连接。

20.本发明的优点在于:

21.1、发动机的安装位置相对远离驾驶舱,热源远离驾驶员,提升舒适性;

22.2、气缸避让座椅,解放了座椅下方的空间,储物空间增大;

23.3、在热源远离驾驶员、储物空间增大的同时,还使得在货箱翻起时,发动机气缸盖能够直接露出,方便检修,一举多得。

附图说明

24.图1为本发明的全地形车的立体图。

25.图2为图1中全地形车去掉货箱的立体图。

26.图3为图1中动力系统的立体图。

27.图4为图1中去掉货箱和顶棚的立体图。

28.图5为图1中车架和顶棚的立体图。

29.图6为图5中车架的部分结构立体图。

30.图7为图1中座椅的立体图。

31.图8为图1中储物箱与座椅支架的立体图。

32.图9为图7中座椅的部分结构立体图。

33.图10为图1中副靠垫的部分结构立体图。

34.图11为图1中变速器空滤器的立体图。

35.图12为图1中燃烧室空滤器立体图。

36.图13为图1中燃烧室空滤器的剖视图。

37.图14为图1中燃烧室空滤器的部分结构俯视图。

38.图15为图1中传动系统、动力系统、油箱的俯视图。

39.图16为图1中燃烧室空滤器进气口部分的俯视图。

40.图17为图13中a处的放大图。

41.图18为图1中碳罐的立体图。

42.图19为图1中动力系统、传动系统、座椅支架的侧视图。

43.图20为图1中悬置组件的立体图。

44.图21为图1中第二外侧罩的立体图。

45.图22为图1中前盖和货箱翻起的侧视图。

46.图23为图1中货箱骨架和发动机的立体图。

47.图24为图1中车门的主视图。

48.图25为图1中开关连杆机构的立体图。

49.图26为图1中拉杆套的立体图。

50.图27为图1中车门另一个视角的主视图。

51.图28为图1中第一限位机构的立体图。

52.图29为图1中第一窗扇前翻的立体图。

53.图30为图1中顶棚的俯视图。

54.图31为图1中顶棚的局部结构主视图。

55.图32为图1中仪表台的立体图。

56.图33为图1中前盖的立体图。

57.图34为图33中a处的放大图。

58.图35为图33中b处的放大图。

59.图36为图1中前盖定位件的立体图。

60.图37为图1中消声器和发动机的立体图。

61.图38为图1中第一排气管的剖视图。

62.图39为图1中消声器的剖视图。

63.图40为图1中油杯的爆炸图。

64.图41为图1中油杯的剖视图。

65.图42为图1中传动系统的立体图。

66.图43为图1中第一传动轴的主视图。

67.图44为图1中前桥的剖视图。

68.图45为图1中拨叉、花键拨套、差速器外壳的第一状态图。

69.图46为图1中拨叉、花键拨套、差速器外壳的第二状态图。

70.图47为图1中拨叉、花键拨套、差速器外壳的第三状态图。

71.图48为图1中前轮的立体图。

72.图49为图1中前轮的侧视图。

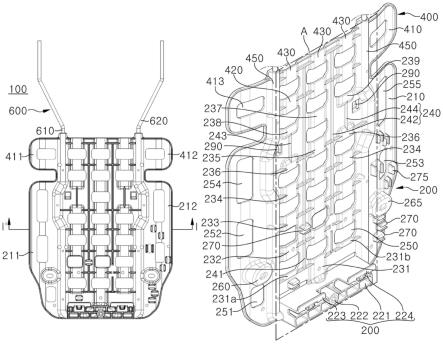

73.图50为图1中集成继电器盒的剖视图。

74.图51为图50中a处的放大图。

75.图52为图1中下安装盒体、继电器、保险丝的立体图。

具体实施方式

76.下面参照附图,对本发明的优选方式详细地进行说明,为了使本技术领域的人员更好的理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明中实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。在本发明中出现的“第一”、“第二”等用语仅是为了方便描述,以区分具有相同名称的不同组成部件,并不表示先后或主次关系。在接下来的说明中,前后方向、左右方向以及上下方向对应基于驾驶者的视角的方向,且将前、后、左、右、上、下的方向的描述为图1中所示的方向。

77.如图1~3所示,一种全地形车10,从前向后依次包括车头100、驾驶舱200和货箱300,该车辆包括由管件拼接形成的车架400及车体覆盖件500、动力系统600、传动系统700、进排气系统800及支撑所述车架400的车轮组件900;驾驶舱200内设置有至少一个座椅21和用于把控车辆方向的方向控制组件20;车轮组件900包括一对前轮91和一对后轮92;传动系统700与动力系统600耦合,传动系统700可以驱动前轮91或后轮92中的至少一个;进排气系统800包括第一进气管621、第一排气管622、第二进气管641及第二排气管642。

78.在一些实施例中,动力系统600由车架400支撑,该动力系统600包括发动机60、第一变速组件64及第二变速组件63,第一变速组件64与发动机60耦合,第二变速组件63与第一变速组件64联接;发动机60具有至少一个气缸61及位于气缸61一端的缸头,气缸61包括气缸盖611和气缸体612,气缸61内设有燃烧室62和活塞组件,燃烧室62联接第一进气管621和第一排气管622;第一变速组件64联接第二进气管641和第二排气管642。在本实施例中,第一变速组件64为cvt变速箱,第二变速组件63为减速齿轮组。

79.在一些实施例中,所述发动机上设有第一定位基点6001(如图19所示),所述座椅上设有第二定位基点4001(如图19所示),第一定位基点6001到第二定位基点4001的距离与轴距的比值为0.22~0.49。优选的,该比值为0.27~0.44。最优的,该比值为0.32~0.38。以车轮组件900与地面接触的点所形成的平面作为第一基准面,以车宽方向中心线所在的与第一基准面垂直的面作为第二基准面,所述第一定位基点6001为活塞组件的中心轴线与气缸盖611的交点在第二基准面的投影,所述第二定位基点4001为座椅支撑主梁412靠近所述前轮91一侧的端面在第二基准面上的投影的中点。

80.所述气缸61比第二变速组件63更靠近后轮92,第二变速组件63相比气缸61更靠近

座椅21;第一进气管621相比第一排气管622更靠近座椅21,第二排气管642相比第二进气管641更靠近座椅21,气缸61相比第一变速组件64更靠近第二基准面。由于气缸61高出发动机的其他部件,且温度很高,所以上述设置,使座椅21远离发动机热源,提高驾驶的舒适性。同时,气缸61避让座椅21,使在驾驶舱200内设置大容量储物、收纳空间成为可能。

81.如图3所示,在一些实施例中,第二进气管641和第二排气管642位于第二基准面的相同侧,第一进气管621和第一排气管622位于第二基准面的相同侧,第二进气管641和第一进气管621位于第二基准面的相反侧。

82.如图3所示,在一些实施例中,气缸体612联接燃油输入管道613和冷却介质输入管道614,燃油输入管道613和冷却介质输入管道614相比气缸盖611更靠近座椅21。

83.如图2和图3所示,在一些实施例中,冷却介质输入管道614相比燃油输入管道613更靠近第一变速组件64,冷却介质输入管道614从气缸体612向前下方延伸,到达座椅21下方后、在驾驶舱200覆盖的区域内向前延伸、然后在车头100区域内向前向上延伸、与车头100部位的散热器10(如图33所示)相连。通过该种设置,减小对驾驶舱200空间的占用,使得空间排布更合理。

84.如图2~3所示,在一些实施例中,冷却介质输入管道614在驾驶舱200区域通过限位件与车架400固定;驾驶舱200区域内的冷却介质输入管道614位于第二基准面的一侧。

85.如图2和图3所示,在一些实施例中,发动机联接冷却介质输出管道,冷却介质输出管道从发动机向前延伸,然后在车头100区域内向上向前延伸、与车头100部位的散热器10(如图33所示)相连;冷却介质输入管道614相比冷却介质输出管道更靠近第二基准面。吸收散逸到空气中的热量,降低热源对驾驶员的影响,提高舒适度。

86.如图2~4所示,在一些实施例中,座椅21下方设有储物空间22,第二变速组件63相比气缸61更接近储物空间22;第二变速组件63相比座椅21更靠近第一基准面。减少发动机对储物空间22的占用,使得储物空间22大大增加的同时,热源远离了座椅21,使得驾驶员的驾驶舒适度提升。

87.如图2、图4所示,在一些实施例中,储物空间22具有储物箱23,储物箱23为上开口的箱体,储物箱23和座椅21之间设置储物箱盖,或者座椅21具有能够封闭储物箱23开口的封口部。物体收纳稳定,不易泄漏,且取放方便。

88.如图2、图4、图5、图6所示,在一些实施例中,车架400上设置有座椅支架41,座椅支架41包括与车架400固定连接的座椅支撑横梁411、设置在座椅支撑横梁411上的座椅支撑主梁412及一端与支撑座椅支撑主梁412联接的座椅支撑脚413;该座椅支撑脚413另一端与车架400联接,且多个所述座椅支撑脚413分别位于座椅支撑主梁412两侧。

89.在一些实施例中,储物箱23放置于座椅支架41上,座椅支架41位于驾驶舱200内;车架400具有与座椅支架41联接的一对边架42,边架42沿驾驶舱200的地板先向车头100方向延伸、而后向前上方延伸;车架400上设有斜支撑臂415,座椅支撑脚413向车顶方向延伸,斜支撑臂415与座椅支撑脚413形成三角支撑,座椅支撑脚413相比斜支撑臂415靠后,每个边架42上安装各自的座椅支撑脚413和斜支撑臂415。

90.如图4、图6所示,在一些实施例中,座椅支架41内部设有将收纳区域分离的分隔梁414,座椅支架41的四角均设有斜肋板416;分隔梁414包括梁部4141和翼部4142,分隔梁414从座椅支撑主梁412向后延伸、与座椅支撑横梁411相连,翼部4142位于分隔梁414与座椅支

撑主梁412和、或座椅支撑横梁411的连接处,翼部4142向远离梁部4141的方向延伸。分隔梁414不但将收纳空间分开,还起到提高座椅支架41刚性的作用。斜肋板416同时起到提高座椅支架41刚性和支撑储物箱23的作用。

91.如图6所示,在一些实施例中,梁部4141设有多个孔。翼部4142沿梁部4141向外延伸,再向下延伸形成折耳,翼部4142具有孔。翼部4142的折耳提高支撑刚度。

92.如图2、图7所示,在一些实施例中,驾驶舱200内具有主驾驶位2001和副驾驶位2002,座椅21包括主驾驶座椅211和副驾驶座椅212,主驾驶位2001具有主驾驶座椅211,副驾驶位2002具有副驾驶座椅212。

93.如图1、图6、图7、图9所示,在一些实施例中,主驾驶座椅211包括主座横梁2111、与主座横梁2111联接的主座骨架2112、设置在主座骨架2112上的主座靠垫2114和主座坐垫2113及联接主座横梁2111与主动骨架2112的座椅调节组件215,主座横梁2111设置在座椅支架41上,主座骨架2112设置在主座横梁2111上方,主座骨架2112与主座横梁2111之间设置座椅调节组件215,该座椅调节组件215包括第一调节滑轨2151、第二调节滑轨2152及座椅调节手柄2153,第一调节滑轨2151与主座骨架2112联接,第二调节滑轨2152与主座横梁2111联接,且第一调节滑轨2151可以相对于第二调节滑轨2152滑动,座椅调节手柄2153能够令第一调节滑轨2151和第二调节滑轨2152在滑动状态和锁定状态之间切换。实现了主驾驶座椅211位置的调节,适应不同驾驶人员的使用需求。

94.本实施例中,座椅调节手柄2153上设置有卡齿,第二调节滑轨2152上开设有多个卡槽,当卡齿与卡槽结合或分离时,实现两调节滑轨在锁定状态与滑动状态之间的切换。在其他实施例中,也可以采用其他结构或方式实现第一调节滑轨2151和第二调节滑轨2152在滑动状态和锁定状态之间的切换。

95.如图2、图4、图6~9所示,在一些实施例中,为了方便主驾驶座椅211的拆装,主驾驶座椅211与车架400之间设置主座连接结构216,该主座连接结构216包括主座限位座2161、主座固定销2162、主座连接件2163及主座锁紧部件2164,主座限位座2161设置于坐垫框架4132靠近车头100的一侧上,主座连接件2163设置于靠近车头100的主座横梁2111上,主座连接件2163可以置入主座限位座2161内,使得主座连接件2163可以相对于主座限位座2161转动,实现主驾驶座椅211的翻转,方便使用主架储物箱231,同时主座连接件2163也可以从主座限位座2161中取出,实现两者的可拆卸连接;主座固定销2162设置于座椅支撑横梁411上,主座锁紧部件2164设置于靠近货箱300的主座横梁2111上,主座固定销2162与主座锁紧部件2164插接过盈配合,使得在没有外力作用时,主驾驶座椅211不会发生翻转或与座椅支架41分离。

96.如图2、图6~8、图10所示,在一些实施例中,副驾驶座椅212包括副座垫2121、副靠垫2122、副底板2123及副靠板2124,副座垫2121设置于副底板2123上,副底板2123与座椅支架41可拆卸连接,副靠垫2122设置于副靠板2124上,副靠板2124设置于座椅21后方的背板213上,副座垫2121与副靠垫2122分离,副驾储物箱232设置于副座垫2121下方。使得副座垫2121可以单独取下,方便启闭副驾储物箱232。

97.如图4、图6~10所示,在一些实施例中,为了方便副驾驶座椅212的拆装,副驾驶座椅212与车架400之间设置副座连接结构214,该副座连接结构214包括设置在副底板2123上的副板限位件2141和副板插孔2142、设置在座椅支架41上的副固销件2143和座椅限位件

2144及设置在副靠板2124上的靠板挂钩2145和靠板插杆2146;座椅限位件2144至少部分可以嵌入副板限位件2141内,使得座椅限位件2144与副板限位件2141形成转动配合,继而使得副底板2123可以绕座椅限位件2144翻转,副固销件2143可插入副板插孔2142内,使得副固销件2143与副板插孔2142形成可拆卸连接,方便副底板2123的翻转和固定,以便于使用副驾储物箱232。在副板插孔2142外侧安装有副板卡件2147,副板卡件2147与副固销件2143过盈配合,防止副固销件2143从副板插孔2142中脱出。本实施例中,该副板卡件2147由橡胶材料制成。

98.如图1、图8所示,在一些实施例中,该全地形车具有油箱24,主驾驶座椅211的重心与油箱24的重心位于第二基准面的相反侧。远离油箱24,更为安全。

99.如图7、图8所示,在一些实施例中,副驾驶座椅212和主驾驶座椅211分离,油箱24位于副驾驶座椅212下方。

100.如图2、图7、图8所示,在一些实施例中,副驾驶座椅212下方设有副驾储物箱232,副驾储物箱232的顶部相比油箱24的顶部更靠近座椅21,油箱24的底部相比副驾储物箱232的底部更接近第一基准面,这样能够提高空间利用率。

101.如图8所示,在一些实施例中,副驾储物箱232包括第一储物区域2321和第二储物区域2322,第一储物区域2321相比油箱24更靠近第二基准面,第二储物区域2322位于油箱24之上。

102.如图2、图8所示,在一些实施例中,第二储物区域2322具有固定漏斗的卡位,第二储物区域2322与座椅21之间的空间能够容纳漏斗置入其内。收纳方便,便于野外自行加油。

103.如图7、图8所示,在一些实施例中,主驾驶座椅211下方设有主驾储物箱231,主驾储物箱231和副驾储物箱232分离。主驾储物箱231的底部相比副驾储物箱232的底部更靠近第一基准面。储物空间更大。

104.如图3、图4、图8所示,在一些实施例中,为了提高主驾驶位的储物空间22利用率,主驾储物箱231的底部相比第一变速组件64的最低点更靠近第一基准面。主驾储物箱231的底部具有第一底面区域2311和第二底面区域2312,第一底面区域2311相比第二底面区域2312更靠近第一基准面,第二底面区域2312相比第一底面区域2311更靠近第二基准面。

105.如图8所示,在一些实施例中,主驾储物箱231的靠近第一基准面的表面设置有向靠近第一基准面的方向延伸的肋板,肋板呈网格状。肋板提高储物箱23的牢固性和耐撞击性能。

106.如图3、图4、图11、图12、图13所示,在一些实施例中,背板213上设有变速器空滤器65和燃烧室空滤器66,变速器空滤器65和燃烧室空滤器66位于第二基准面的相对侧;燃烧室空滤器66具有进气口6622,进气口6622设有第一滤芯6623;燃烧室空滤器66的进气口6622和背板213形成开口朝向车外的第一夹角6621(图16);车体覆盖件500包括第一外侧罩,第一外侧罩相比车架400远离第二基准面;第一外侧罩上设有可拆装的第一挡板,在该侧的正视方向上,第一挡板跟燃烧室空滤器66的进气口6622和背板213形成的第一夹角6621覆盖区域重叠。

107.如图3、图4、图11和图21所示,在一些实施例中,变速器空滤器65具有进气入口652,进气入口652设有第二滤芯653;变速器空滤器65的进气入口652和背板213之间形成开口朝向车外的第二夹角6521(图14);车体覆盖件500包括第二外侧罩51,第二外侧罩51相比

车架400远离第二基准面;第二外侧罩51上设有可拆装的第二挡板52,在该侧的正视方向上,第二挡板52跟变速器空滤器65的进气入口652和背板213形成的第二夹角6521覆盖重叠。

108.如图12所示,在一些实施例中,燃烧室空滤器66包括主空滤器661和进气通道662,进气口6622位于进气通道662上,进气通道662具有第一壳体6620,主空滤器661具有第二壳体6610,第一壳体6620和第二壳体6610分离,第一壳体6620和第二壳体6610通过管道连通;第二壳体6610相比第一壳体6620更靠近第二基准面。

109.如图13所示,在一些实施例中,第二壳体6610具有第一滤腔6610a和第二滤腔6610b,第一滤腔6610a与进气通道662连通,第二滤腔6610b与第一滤腔6610a连通,第一滤腔6610a的容积大于第二滤腔6610b的容积,第二滤腔6610b位于第一滤腔6610a内更靠近第二基准面的一侧。

110.如图13、图17所示,在一些实施例中,第二滤腔6610b与第一滤腔6610a之间设置次级过滤结构663,该次级过滤结构663包括次级滤板6631、次级滤架6632及设置在次级滤板6631与次级滤架6632之间的次级滤芯6633。发动机通过管道与第二滤腔6610b连通。

111.如图12、图15~16所示,在一些实施例中,第一壳体6620上设置有具备第一滤芯的第一导流面6620a,燃烧室空滤器66的进气口6622设置于第一导流面6620a上,以其中一个前轮91与第一基准面接触的点作为第一基点91a,以另一个前轮91与第一基准面接触的点作为第二基点91b,以第一基点91a和第二基点91b的连线的平行线作为第一投影线91c,以与第一投影线91c平行的直线为第二投影线91d,以第一导流面6620a在第一基准面的投影作为第四投影线6620b,以第四投影线6620b与第一投影线91c的夹角为z,z=18.2

°

~49.6

°

;优选的,z=20.2

°

~43.1

°

;最优的,z=22.5

°

~37.5

°

。

112.如图1、图11、图14~15所示,在一些实施例中,变速器空滤器65上设置有第二导流面651,变速器空滤器65的进气入口652设置第二导流面651上,以第二导流面651在第一基准面的投影作为第三投影线6511,以第三投影线6511与第一投影线91c的夹角为y,y=18.2

°

~49.6

°

;优选的,y=20.2

°

~43.1

°

;最优的,y=22.5

°

~37.5

°

。

113.如图4所示,在一些实施例中,背板213上设有车辆控制器217(即ecu)。

114.如图3、图4所示,在一些实施例中,车辆控制器217与燃烧室空滤器66位于第二基准面的相反侧。燃烧室空滤器66相比于车辆控制器217更靠近第二基准面。

115.如图3所示,在一些实施例中,动力系统600具有变速器膨胀腔69,变速器膨胀腔69包括第一腔室691和第二腔室692,第一腔室691与第二腔室692连通,第二腔室692与第二排气管642连通,第一腔室691的容积与第二腔室692的容积的比值范围为1:6~1:10。

116.如图1~3、图5、图8所示,在一些实施例中,全地形车具有通过管道与油箱24相连的碳罐67,碳罐67设置于座椅21之后;车架400具有一对向斜后方延伸的后架43,后架43的后端相比后架43的前端更靠近第二基准面,后架43的前端跟座椅支架41相连;碳罐67设置于其中一个后架43上。后架43的斜向后延伸为后轮92的安装预留空间,继而使得车身宽度较小,空间利用率更高。

117.如图18所示,在一些实施例中,油箱24通过第一燃油蒸发管道671与碳罐67相连,碳罐67上具有与第一燃油蒸发管道671相连的第一接头672,第一接头672朝上;第一燃油蒸发管道671从碳罐67开始、先向下再向前延伸与油箱24相连。

118.如图18所示,在一些实施例中,发动机通过第二燃油蒸发管道673与碳罐67相连,碳罐67上具有与第二燃油蒸发管道673相连的第二接头674,第二接头674朝上;第二燃油蒸发管道673从碳罐67开始、先向下再向前、然后再向后与发动机相连。如此设置,避免发动机的振动影响发动机与碳罐67的连接可靠性。

119.如图4、图6、图18所示,在一些实施例中,座椅支撑横梁411或者背板213上设有定位第二燃油蒸发管道673的燃油蒸发管道限位件。

120.如图6、图18所示,在一些实施例中,油箱24具有补气管,补气管和第一燃油蒸发管道671通过控制阀与油箱24相连,油箱24向发动机送油时,控制阀通过补气管向油箱24内补气;座椅支撑横梁411是空心管,补气管插入空心管内并被定位,座椅支撑横梁411上有通孔。

121.如图6所示,在一些实施例中,座椅支撑横梁411上设有导气套筒,导气套筒在补气管的附近。

122.如图8、图15所示,在一些实施例中,该全地形车10具有蓄电池25,蓄电池25的重心与油箱24的重心位于第二基准面的相反侧。

123.如图1、图15所示,在一些实施例中,蓄电池25的重心相比主驾驶座椅211的重心靠后。蓄电池25的重心相比发动机的重心更远离第二基准面。

124.如图19所示,在一些实施例中,以任意一个前轮91与第一基准面接触的点作为第一点910,以跟该前轮同侧的后轮与第一基准面接触的点作为第二点920,第一点910和第二点920之间的距离作为h1,以活塞组件的轴线作为第一轴线6110,以第一轴线6110与气缸盖611的交点在第一基准面的投影作为第一投影点6111,第一投影点6111与第二点920之间的距离为h2,h2:h1为0.11~0.27;优选的,h2:h1为0.13~0.24;最优的,h2:h1为0.16~0.21。

125.在一些实施例中,h2与主驾驶位2001下方的主驾储物容量比不多于14mm:1l。优选的,该比值不多于10.8mm:1l。最优的,该比值不多于9.4mm:1l。主驾驶位2001下方的储物容积为25.5~41.4l。优选的,主驾驶位下方的储物容积为27.9~38.5l。最优的,主驾驶位下方的储物容积为30~36l。而在其他实施例中,h2与副驾驶位2002下方的副驾储物容积比不多于11mm:1l。优选的,该比值不多于9.4mm:1l。最优的,该比值不多于7.7mm:1l。副驾驶位2002下方的储物容积为29~37l。如图8所示,主驾驶位2001下方的储物容积比副驾驶位2002的储物容积小,副驾驶位2002下方具有副驾储物箱232,副驾储物箱232具有排水或排沙口。主驾驶位2001下方具有主驾储物箱231和储物箱盖233,主驾储物箱和储物箱盖之间有密封结构。

126.如图19所示,在一些实施例中,以同时经过第一点910和第二点920的竖直平面作为竖直投影面,以同侧的第一点910和第二点920的连线在竖直投影面上的投影与第一轴线6110在竖直投影面上的投影之间的夹角为n,n为0

°

~25

°

。

127.如图19所示,在一些实施例中,该全地形车10限定发动机600上设有前动力输出端601和后动力输出端602,前动力输出端601和后动力输出端602在宽度方向的车体中心平面的投影距离与前轮91接地部位和后轮接地部位在宽度方向的车体中心平面的投影距离的比为1:3.8~1:4.1。

128.在一些实施例中,前动力输出端601和后轮接地部位在宽度方向的车体中心平面的投影距离与前轮接地部位和后轮接地部位在宽度方向的车体中心平面的投影距离的比

为1:5.5~1:6.5。

129.如图1、图3、图5所示,在一些实施例中,车架400包括由管件或梁拼接形成的底盘44,该底盘44具有一对从车头100向货箱300延伸的纵向梁441,两个纵向梁441以第二基准面对称布置,每个纵向梁441设有挂耳442;挂耳442上架设有悬置组件45,所述发动机通过悬置组件45架设于底盘44;。

130.如图5所示,在一些实施例中,挂耳442设置于纵向梁441的靠近第二基准面的一侧,挂耳442的靠近第二基准面的内侧无遮挡。如此设置,能够提供发动机工作时因振动导致的位移量。

131.如图3、图5、图20所示,在一些实施例中,悬置组件45包括沿车宽方向的前梁451和后梁452,沿车长方向的第一连接梁453和第二连接梁454,前梁451、后梁452、第一连接梁453和第二连接梁454联接形成一个闭合的框,该闭合的框上固定有悬置底板458;前梁451具有比第一连接梁453远离第二基准面的第一前梁外侧4511,前梁451具有比第二连接梁454远离第二基准面的第二前梁外侧4512,后梁452具有比第一连接梁453远离第二基准面的第一后梁外侧4521,前梁451具有比第二连接梁454远离第二基准面的第二后梁外侧4522;第一前梁外侧4511、第二前梁外侧4512、第一后梁外侧4521和第二后梁外侧4522分别通过缓冲组件455安装于挂耳442,缓冲组件455包括与挂耳442固定连接的定位件4551、和位于定位件4551和前梁451或后梁452之间的柔性或弹性件4552;悬置组件45与发动机固定。

132.如图20所示,在一些实施例中,前梁451的中部设置前固定架456,后梁452的中部设置后固定架457,前固定架456与发动机前部固定,后固定架457与发动机后部固定。发动机安装稳固,避免共振,减震降噪效果好。

133.如图20所示,在一些实施例中,前固定架456包括从前向后延伸的底延伸部4561,底延伸部4561的前侧向上延伸形成前延伸部4562,底延伸部4561的两个外侧分别向上延伸形成第一外侧延伸部4563和第二外侧延伸部4564,第一外侧延伸部4563和第二外侧延伸部4564分别与前梁451固定,每个外侧延伸部分别在顶部向外侧延伸形成各自的顶延伸部4565,每个顶延伸部4565分别与前梁451固定。提高结构强度。

134.如图20所示,在一些实施例中,前固定架456的前延伸部4562具有向远离前梁451方向延伸的缺口,前固定架456的底延伸部4561具有通孔和缺口,缺口朝向发动机方向。通孔和缺口用于散热和减重,前固定架456的两个外侧延伸部设有螺栓通孔,螺栓经过该螺栓通孔旋入发动机。

135.如图20所示,在一些实施例中,后固定架457包括从后向前延伸的底延展部4571,底延展部4571的后侧向上延伸形成后延展部4572,底延展部4571的两个外侧分别向上延伸形成第一外侧延展部4573和第二外侧延展部4574,第一外侧延展部4573和第二外侧延展部4574分别与后梁452固定,第一外侧延展部4573的顶部具有第一折耳4575,第二外侧延展部4574的顶部具有第二折耳4576,第一折耳4575和第二折耳4576位于后梁452的相反侧,第一折耳4575和第二折耳4576分别与后梁452固定。

136.如图20所示,在一些实施例中,第一折耳4575和第二折耳4576的其中一个是先向上再向下延伸,另一个是先向斜后方延伸再向外延伸。

137.如图20所示,在一些实施例中,后固定架457的底延展部4571和后延展部4572之间

设有斜支撑板4577,斜支撑板4577与发动机底部接触,后固定架457的第一外侧延展部4573和第二外侧延展部4574在斜支撑板4577之前的部位设置螺孔,螺栓通过螺孔旋入发动机。

138.如图20所示,在一些实施例中,后固定架457的底延展部4571和斜支撑板4577都设有通孔。通孔用于散热和减重。

139.如图5所示,在一些实施例中,纵向梁441相比边架42更靠近第二基准面,每个纵向梁441都有一个边架42跟它一起位于第二基准面的同一侧;纵向梁441和边架42之间有多个连接梁443。

140.如图20所示,在一些实施例中,柔性或弹性件4552由橡胶材料制成,柔性或弹性件4552与定位件4551硫化一体。

141.如图20所示,在一些实施例中,定位件4551包括定位主体4551a和定位柱4551b,柔性或弹性件4552安装在定位主体4551a上,定位主体4551a下表面的至少部分表面向外延伸,形成了定位柱4551b。方便定位件4551的定位安装。

142.如图37中所示,在一些实施例中,车架400上设置有消声器68,该消声器68通过第一排气管622与发动机连通;消声器68位于货箱300下方。

143.如图37中所示,在一些实施例中,第一排气管622包括第一排气管段6221、第二排气管段6222及第三排气管段6223;于其他实施例中,也可以根据需要设置不同数量的排气管段;相邻两个排气管段之间设置连接结构623,使得相邻两个排气管段相互联接稳固的同时,可以产生相对位移;第一排气管622上设有拉手6224,通过采用拉手6224在对第一排气管622进行组装或拆卸时,使得对第一排气管622更方便的拿取和放下。

144.如图37~38中所示,在一些实施例中,连接结构623包括消声连接套6231、消声固定套6232、消声连接杆6233及消声器拉簧6234;消声固定套6232一端与第一排气管622的其中一个排气管段的一端联接,消声固定套6232的另一端套设在消声连接套6231外,而消声连接套6231套设在相邻的另一个排气管段上;消声连接杆6233两两为一组,每个第一排气管622上均至少安装有一组消声连接杆6233,每组中的两个消声连接杆6233分别呈对称安装在第一排气管622径向方向上的两侧;消声器拉簧6234一端与第一排气管622的其中一个排气管段上的消声连接杆6233联接,另一端与相邻的另一个排气管段上的消声连接杆6233联接(说明书附图中由于绘制原因,两者并未联接,但实际使用中是需要联接的,以实际使用为准);从而实现了第一排气管622相邻的两个排气管段之间的联接,且消声连接套6231为球形石墨套,有效缓冲、吸收发动机的振幅影响。

145.如图39中所示,在一些实施例中,消声器681包括消声壳体6811、固定组件6812、第一腔室6813、第二腔室6814、第三腔室6815、消音出气管6816及消音件6817;消音件6817将消声壳体6811分隔为第三腔室6815和第一腔室6813;第三腔室6815容积大于第一腔室6813容积;固定组件6812设于消声壳体6811内;第一腔室6813位于固定组件6812的一侧;第二腔室6814位于固定组件6812的另一侧。

146.如图39所示,在一些实施例中,消音件6817包括消音板6817a、叶片6817c及凸环6817d;消音板6817a一端向外延伸形成凸环6817d,该凸环6817d外壁抵触在消声壳体6811内壁上使得消音板6817a在消声壳体6811内的固定;导流口6817b数量为多个,可根据具体情况安排数量;导流口6817b间隔均匀的沿消音板6817a的周向分布,通过采用消声板6817a和导流口6817b的设置,可以使得废气进入第一腔室6813内,在经过导流口6817b,对经过导

流口6817b的废气起到导流限速的作用,同时使得气体形成气流回旋,使得气流形成变长,减缓了废气的流速,从而使得废气停留的时间更加的长久,同时也增加了废气与废气之间相互碰撞的几率,从而让消声效果更加好;叶片6817c数量为多个,可根据具体情况进行安排其数量;多个叶片6817c与消音板6817a通过冲压一体成型,通过采用一体成型的方法,在冲压过程中效率更加的高效,操作更加的方便,同时使得每个叶片817c冲压形成,每个叶片的倾斜角度相同,角度更加精准,使得气流经过的气流更加的稳定,流速稳定使得噪音消除效果更好;该叶片6817c为倾斜设置,倾斜设置可以得到经过倾斜口时,会有一个减速的作用,同时倾斜设置还延长了气流的路径,使得消音更加的充分。

147.如图39所示,在一些实施例中,固定组件6812包括通管6812a、第一固定套6812b及第二固定套6812d;第一固定套6812b和第二固定套6812d均与消声壳体6811的内壁联接,通管6812a同时穿过第一固定套6812b和第二固定套6812d;第一固定套6812b下部与消音室6816内壁具有间隙6812c。

148.如图22所示,在一些实施例中,该全地形车10限定发动机中心到后轮轮心的距离与前后轮轴距的比值为0.17~0.29;货箱300翻转到最大角度时,货箱300与第二基准面相交的线与第一基准面之间的夹角为40

°

~60

°

。同时,座椅下方的储物空间能够达到63~72l。

149.如图22所示,在一些实施例中,货箱300与第二基准面相交的线与第一基准面之间的夹角为45

°

~55

°

,发动机中心到后轮轮心的距离与前后轮轴距的比为0.19~0.27。同时,座椅下方的储物空间能够达到65~71l。

150.如图22所示,在一些实施例中,货箱300与第二基准面相交的线与第一基准面之间的夹角为48

°

~53

°

,发动机中心到后轮轮心的距离与前后轮轴距的比为0.2~0.25。同时,座椅下方的储物空间能够达到67~70l。

151.如图1、图2所示,在一些实施例中,货箱300包括货箱骨架311和货箱箱体312,货箱骨架311由管件拼接形成,货箱箱体312靠近第一基准面的货箱底板3121的底面设置有与货箱骨架311匹配、并容纳货箱骨架311的骨架安装槽;货箱底板3121底面设有向第一基准面延伸的肋板,肋板交错形成网状或格状;骨架安装槽由肋板围成。

152.如图1、图5、图21所示,在一些实施例中,货箱骨架311上固定有货箱扳手313,货箱扳手313相比货箱300的载物区域更靠近座椅21;货箱扳手313与车架400之间设置货箱连接机构314,货箱连接机构314包括挂钩组件3141和钩扣件3142,挂钩组件3141设置于货箱扳手313上,钩扣件3142设置于车架400上;挂钩组件3141和钩扣件3142结合时,货箱300的底面与第一基准面基本平行;挂钩组件3141和钩扣件3142分离时,货箱300的底面与第一基准面之间具有夹角,该夹角的范围在40

°

~60

°

。

153.如图23所示,在一些实施例中,货箱扳手313包括沿车宽方向设置的杆件3131和沿车长方向设置的扳手部3132,扳手部3132从后向前延伸、与杆件3131相连,杆件3131从一侧的扳手部3132开始、沿车宽方向、向靠近第二基准面的方向延伸、而后先向前再沿着车宽方向延伸,接着再向后、而后再沿着车宽方向延伸,直到靠近车体外侧;货箱扳手313的运动方向与杆件3131的最靠近座椅21的部位的运动方向相反。

154.如图21、图23所示,在一些实施例中,挂钩组件3141安装于杆件3131上,挂钩组件3141包括钩件3141a、杆件固定块3141b、杆件连接件3141c及杆件复位件3141d,钩件3141a

设置在杆件3131上,杆件固定块3141b设置在杆件3131上、且与杆件连接件3141c联接,杆件连接件3141c与货箱骨架311可拆卸连接,杆件复位件3141d一端与货箱骨架311联接,另一端与钩件3141a联接。

155.如图23所示,在一些实施例中,货箱连接机构314有一对,两个货箱连接机构314与第二基准面的距离相同。

156.如图23所示,在一些实施例中,货箱扳手313相比货箱骨架311更靠近驾驶舱200,货箱骨架311具有货箱前梁3111,货箱前梁3111沿车宽从车体外侧向靠近第二基准面的方向延伸、在接近第二基准面但尚未到达第二基准面的部位、先向远离驾驶舱200的方向延伸、而后再沿车宽跨过第二基准面、再向靠近驾驶舱200的方向延伸,然后再从此沿车宽向另一侧的车体外延伸;货箱前梁3111的靠近驾驶舱200的一侧具有前肋板,货箱前梁3111的远离驾驶舱200的一侧具有后肋板,后肋板的最底部相比前肋板的最底部更靠近第一基准面。

157.如图1所示,在一些实施例中,货箱底板3121具有与被载物品接触的底板上表面,底部上表面上设置有多个底板凸部3122,底板凸部3122沿车长方向延伸,多个底板凸部3122沿车宽方向依次排布,相邻两底板凸部3122之间设置有底板凹槽3123。

158.如图1、图3、图23所示,在一些实施例中,货箱300的底板底面设有金属板315,从俯视方向看,金属板315与第一排气管622和与燃烧室62联接的消音器至少部分重叠,金属板315相比货箱300更靠近第一基准面。

159.如图5、图23所示,在一些实施例中,杆件3131上设有凹部3133,凹部3133的最大宽度与杆件3131的长度比为1:3.3~1:3.6。如此,杆件与发动机不干涉。货箱与发动机不干涉。

160.如图1、图2所示,在一些实施例中,货箱骨架311上设置有货箱门316,货箱门316上设置的货箱门转轴与货箱骨架311转动连接、且也可以从货箱骨架311上取下,货箱门316上设置有标尺3161。

161.如图1所示,在一些实施例中,货箱箱体312的内侧壁上和货箱门316靠近货箱箱体312一侧的表面上均设置有分隔滑槽3124。

162.如图23所示,在一些实施例中,货箱骨架311的尾部设置有货箱后梁3113,货箱后梁3113的两侧设置有立柱3114,该立柱3114与货箱后梁3113焊接,后梁肋板3115同时与立柱3114和货箱后梁3113联接。

163.如图1、图24所示,在一些实施例中,驾驶舱200设置有车门26,车门26的厚度与车辆宽度比值为0.03~0.068。

164.当比值小于0.03时,车门26强度过低,容易形变或损坏。当比值大于0.068时,驾驶舱200空间减小,影响驾驶员的操作,存在安全隐患。

165.如图24、图25所示,在一些实施例中,车门26包括车门骨架261、车门外覆盖件262及车门内覆盖件263,车门26上设置有第一手柄264和与门锁265相连的开关连杆机构266,第一手柄264处于第一位置时,开关连杆机构266使门锁265处于开启状态;第一手柄264处于第二位置时,门锁265处于上锁状态;第一手柄264从第一位置运动到第二位置形成的轨迹所处的平面与车门26沿车宽方向的中平面平行。上述设置提升驾驶员的活动空间,提高驾驶的舒适性。

166.如图25所示,在一些实施例中,车门骨架261上设有第一支架销轴2611,第一手柄264包括与第一支架销轴2611转动连接的手柄安装支架2641和与手柄安装支架2641可拆卸连接的内开手柄2642。

167.如图25所示,在一些实施例中,开关连杆机构266包括与第一手柄264联接的第一连接支架2661、与车门骨架261转动连接的第二连接支架2662、与第二连接支架2662联接的第三连接支架2663、两端分别与第一连接支架2661和第二连接支架2662联接的第一拉杆2664、两端分别与第三连接支架2663和门锁265联接的第二拉杆2665及一端与第三连接支架2663联接的支架复位弹簧2666,该支架复位弹簧2666的另一端与车门骨架261联接。

168.如图25所示,在一些实施例中,当第一手柄264从第一位置运动到第二位置时,第一连接支架2661、第二连接支架2662、第三连接支架2663、第一拉杆2664、第二拉杆2665中的一个或多个、随着第一手柄264的运动所产生的轨迹所处的平面、与车门26沿车宽方向的中平面平行。

169.如图25~26所示,在一些实施例中,第一拉杆2664和第二拉杆2665上均设有拉杆套2667,该拉杆套2667包括杆套座2667a、设置在杆套座2667a上的杆套筒2667b及设置在杆套座2667a上的杆套钩2667c。

170.如图1、图24、图25、图27所示,在一些实施例中,车门26上转动连接有第二手柄267;第二手柄267位于远离座椅21的一侧上;第三连接支架2663会随着第二手柄267的转动而动作,继而带动门锁265在开启状态和上锁状态之间切换;第三连接支架2663上设有连接台2663a,第二手柄267上设有与连接舌抵触的手柄拨台2671。

171.如图24所示,在一些实施例中,车门内覆盖件263上设有第三手柄268,该第三手柄268上设有储物槽2681。

172.如图24所示,在一些实施例中,车门26上安装有车窗27,车窗27包括窗框271、设置在窗框271上的窗轴272、与窗轴272转动连接的第一窗扇273及与窗轴272转动连接的第二窗扇274。

173.通过上述设置,使得窗扇的开关无需收纳到车门26内部,继而无需在车门26中预留收纳空间,使得车门26的厚度可以降低,进而提高驾驶舱200的空间。

174.如图24~25所示,在一些实施例中,车门26上设置有第一限位机构28,第一窗扇273通过第一限位机构28与车门骨架261联接,第一窗扇273可在第一限位机构28的限位作用下转动a

°

,a为3

°

~30

°

;优选的,a为5

°

~25

°

;最优的,a为5

°

~7

°

。

175.当a小于取值区间时,通风效果较差。当a大于取值区间时,不仅风阻较大,而且容易与狭窄道路两侧的障碍物刮擦或碰撞。

176.如图24、图25、图28所示,在一些实施例中,第一限位机构28包括设置在第一窗扇273上的扇体连接固定件281和扇体连接组件282;该扇体连接组件282包括设置在车门骨架261上的连接固定板2821、与连接固定板2821转动连接的连接转动杆2822及与连接转动杆2822转动连接的连接转动架2823,该连接转动架2823与扇体连接固定件281可拆卸连接。

177.如图24、图25所示,在一些实施例中,车窗27还包括第二限位机构29,第二窗扇274通过第二限位机构29与车门骨架261联接,第二窗扇274可在第二限位机构29的限位作用下转动b

°

,b为3

°

~30

°

;优选的,b为5

°

~25

°

;最优的,b为5

°

~7

°

。

178.当b小于取值区间时,通风效果较差。当b大于取值区间时,不仅风阻较大,而且容

易与狭窄道路两侧的障碍物刮擦或碰撞。

179.如图24、图28所示,在一些实施例中,第二限位机构29包括设置在第二窗扇274上的扇体转动连接件291和扇体伸展组件292,该扇体伸展组件292与扇体连接组件282结构相同。

180.如图24所示,在一些实施例中,当解除第一限位结构28对第一窗扇273的限位作用后,第一窗扇273可往靠近第二窗扇274的方向翻转,第二窗扇274上设有扇体固定机构20,第一窗扇273通过扇体固定机构20与第二窗扇274联接。

181.如图24、图29所示,在一些实施例中,扇体固定机构20包括与第二窗扇274转动连接的扇体固定手柄201、与扇体固定手柄201联接的扇体固定台202及设置在扇体固定台202上的扇体固定盘203。扇体固定手柄201安装在第二窗扇274上,位于第二窗扇274靠近座椅21的一侧上(即驾驶舱200内),可以相对于第二窗扇274转动,扇体固定台202安装在扇体固定手柄201上,可以随着扇体固定手柄201的转动而转动,扇体固定台202位于第二窗扇274远离座椅21的一侧上(即车体外);扇体固定盘203安装在扇体固定台202上,可以随着扇体固定台202的转动而转动,第一扇体273可以被卡在扇体固定盘203于扇体固定台202之间,实现对第一扇体273的固定。

182.如图24、图25所示,在一些实施例中,车门26包括设置在上的多个连接部2691、形成于多个连接部2691之间的安装区2692及设置在车门骨架261上的外置件2693;当外置件2693置于安装区2692内时,外置件2693到各个连接部2691的力臂之和为c,而外置件2693置于安装区2692外时,外置件2693到各个连接部2691的力臂之和为d,其中c小于d。

183.本实施例中,连接部2691由至少两个合页与门锁265组成,门锁265安装在车门26靠近车头100的一侧,合页安装在车门26靠近货箱300的一侧,合页一端与车门骨架261联接,另一端与车架400联接。本实施例中,外置件2693为音响。

184.如图1、图5所示,在一些实施例中,该全地形车设有顶杠支架46和顶棚47,顶杠支架46覆盖驾驶舱200,顶棚47安装于顶杠支架46上;顶棚47设有导流槽48,导流槽48与第二基准面所在的竖直面重合的位置是导流槽48的最高位置,导流槽48从第二基准面沿宽度方向向外延伸,导流槽48越往外越低。在一些实施例中,顶杠支架46具有第一支架管件461,第一支架管件461沿车长从车体前侧向远离前轮91、且同时远离第一基准面的方向延伸、再往靠近第一基准面的方向延伸并弯曲至形成第一弯管段4611、而后再沿车长往远离前轮91的方向、且平行于第一基准面延伸、然后再往靠近第一基准面的方向延伸并弯曲至形成第二弯管段4612、而后再沿往第一基准面靠近的方向延伸。

185.如图5所示,在一些实施例中,第一支架管件461有一对,两个第一支架管件461与第二基准面的距离相同。在一些实施例中,顶杠支架46包括第一顶杠连杆462和第二顶杠连杆463,第一顶杠连杆462的两端分别与两个第一支架管件461上的第一弯管段4611联接,第二顶杠连杆463的两端分别与两个第一支架管件461上的第二弯管段4612联接。

186.如图1、图5所示,在一些实施例中,第一支架管件461上设置有第二支架管件464,第二支架管件464远离第一基准面的一端、沿车长从车体靠近后轮92的一侧向靠近前轮91的方向延伸、再往靠近第一基准面的方向弯曲、并同时沿车长从车体靠近前轮91的一侧向靠近后轮92的方向延伸、直至与第一支架管件461联接。在一些实施例中,第二支架管件464有一对,两个第二支架管件464与第二基准面的距离相同。

187.如图4~5所示,在一些实施例中,顶杠支架46包括第三支架管件465和第四支架管件466,第三支架管件465的两端分别与两个第一支架管件461联接,第四支架管件466一端与第一支架管件461联接,另一端与第三支架管件465上接近沿车宽方向的中点处联接,第三支架管件465上设置有背板安装管架467,背板213设置于背板安装管架467上。在一些实施例中,第四支架管件466有一对,两个第四支架管件466与第二基准面的距离相同,且两个第四支架管件466设置于第二基准面的相反侧。

188.如图1、图5所示,在一些实施例中,顶棚47与顶杠支架46之间设置过渡安装架470,过渡安装架470与第一顶杠连杆462联接,顶棚47与过渡安装架470联接,顶棚47沿车宽方向的两侧上设置有顶棚47嵌槽,第一弯管段4611和第二弯管段4612均可嵌入顶棚47嵌槽内。使得顶棚47的宽度大于驾驶舱200的宽度。

189.如图5所示,在一些实施例中,过渡安装架470上设置有备用安装槽。可以安装全地形车的各种电气设备的开关。

190.如图30所示,在一些实施例中,导流槽48至少包括第一导水部481和第二导水部482,第一导水部481和第二导水部482相互远离的一端均往朝向后轮92的方向倾斜开设。第一导水部481和第二导水部482相对于第二基准面呈对称设置。

191.如图15、图30所示,在一些实施例中,以第一导水部481在第一基准面的投影作为第一导水投影线4810,第一投影线91c与第一导水投影线4810的夹角为α,α小于10.7

°

;优选的,α为6.5

°

~9.3

°

;最优的,α为7.2

°

~8.1

°

。当α小于取值区间时,雨水或雪水不易从导流槽48两侧排出。当α大于取值区间时,雨水或雪水容易从导流槽48中飞溅出来。

192.如图15、图31所示,在一些实施例中,以同时经过第一基点91a和第二基点91b并垂直于第一基准面的竖直面作为雨槽投影面,以第一导水部481在雨槽投影面的投影与第一基准面之间的夹角作为夹角β,β小于6.1

°

;优选的,β为3.2

°

~5.3

°

;最优的,β为3.5

°

~4.6

°

。

193.当β小于取值区间时,雨水或雪水不易从导流槽48两侧排出。当β大于取值区间时,雨水或雪水容易从导流槽48中飞溅出来。

194.如图30所示,在一些实施例中,第一导水部481至少包括第一槽底4811和与第一槽底4811联接的第一槽沿4812,该第一槽沿4812呈弧形结构设置。

195.如图30所示,在一些实施例中,第一导水部481还包括与第一槽底4811联接的第二槽底4813和与第一槽沿4812联接的第二槽沿4814;第二槽底4813与第一槽底4811联接的一端相对于另一端更为远离第一基准面;第二槽沿4814呈弧形结构设置,第二槽沿4814与第一槽沿4812联接的一端相对于另一端更为靠近前轮91。在一些实施例中,导流槽48还包括同时与第一导水部481和第二导水部482连通第三导水部483,该第三导水部483位于第一导水部481和第二导水部482之间,第三导水部483远离后轮92的一端往远离第一基准面的一侧倾斜设置。

196.在一些实施例中,第三导水部483与第一基准面之间具有夹角,该夹角为14

°

~17.3

°

。

197.如图30所示,在一些实施例中,第三导水部483包括一端与第一导水部481连通的第四槽段4831、一端与第四槽段4831的另一端连通的第三槽段4832及一端与第三槽段4832的另一端连通的第五槽段4833,第五槽段4833的另一端与第二导水部482连通;第四槽段

4831和第五槽段4833均呈倾斜设置。在一些实施例中,第四槽段4831和第五槽段4833均由与第三槽段4832连通的一端往另一端倾斜,且第四槽段4831和第五槽段4833上与第三槽段4832连通的一端均位于靠近后轮92的一侧,另一端均位于靠近前轮91的一侧。在一些实施例中,第四槽段4831和第五槽段4833的宽度均大于第三槽段4832的宽度。在一些实施例中,顶棚47上设有导流部471和引流部472,导流部471通过引流部472与第三导水部483连通。

198.如图30所示,在一些实施例中,导流部471包括第一导流凸部4711、第二导流凸部4712、第三导流凸部4713、第一导流凹部4714及第二导流凹部4715;第一导流凸部4711位于顶棚47中部,第二导流凸部4712和第三导流凸部4713分别设置在第一导流凸部4711两侧;第一导流凹部4714位于第一导流凸部4711与第二导流凸部4712之间,第二导流凹部4715位于第一导流凸部4711与第三导流凸部4713之间。

199.如图30、图31所示,在一些实施例中,引流部472包括第一引流凸部4721、第二引流凸部4722及形成于第一引流凸部4721与第二引流凸部4722之间的引流道4723;第一引流凸部4721与第四槽段4831联接,第二引流凸部4722与第五槽段4833联接;第一引流凸部4721包括呈倾斜设置的第一引流斜面4721a和与第一引流斜面4721a联接的第二引流斜面4721b。

200.如图15、图31所示,在一些实施例中,以第一引流斜面4721a在雨槽投影面上的投影与第一基准面之间的夹角为ζ;以第二引流斜面4721b在雨槽投影面上的投影与第一基准面之间的夹角为η;其中,夹角ζ为16

°

~20

°

;夹角η为16

°

~90

°

。

201.如图32所示,在一些实施例中,驾驶舱200内设置有仪表台49,仪表台49上设有排水部491,该排水部491包括集水槽4911和漏水槽4912,集水槽4911与漏水槽4912连通。

202.如图32所示,在一些实施例中,集水槽4911包括第一集水沿4911a、第二集水沿4911b及排水底沿4911c,第一集水沿4911a和第二集水沿4911b均呈倾斜设置。

203.如图32所示,在一些实施例中,第一集水沿4911a呈弧形结构设置。

204.如图32所示,在一些实施例中,驾驶舱200内设有仪表台49,仪表台49上设有来电提醒模块492。

205.如图32所示,在一些实施例中,来电提醒模块492包括声音提示功能区块、振动提示功能区块、图像提示功能区块中的一种或多种。

206.如图22、33所示,在一些实施例中,仪表台49上具有副驾储物格493,该副驾储物格493由前挡泥板494、上仪表台体495、下仪表台体496及储物格盖体497组合而成,储物格盖体497与上仪表台体495或下仪表台体496转动连接,方便启闭副驾储物格493。

207.如图1、图33、图34所示,在一些实施例中,车头100包括前盖11、车灯12及转动机构13,前盖11与车架400通过转动机构13实现转动连接,前盖11具有从上往下或从上往前下方延伸的前盖板111,车灯12固定于在前盖板111上,该前盖板111位于前盖11远离驾驶舱200的一侧上,前盖板111靠近第一基准面的一侧向下或向前下方延伸形成前盖连接部1111,前盖连接部1111相比车灯12更靠近第二基准面,转动机构13包括第一转接板131和第二转接板132,第一转接板131设置于前盖连接部1111上,第二转接板132与第一转接板131转轴连接。前盖11整体前翻,开启方便、便于检修的同时,行驶时不会意外开启,且不会干涉到前轮91的转向。

208.如图33、图34所示,在一些实施例中,车架400远离驾驶舱200的前端上设置有前保

险杠14,前保险杠14从第二基准面向车体两侧延伸、在接近前盖连接部1111远离第二基准面一侧又尚未越过前盖连接部1111处、向后上方延伸至车灯12下方,第二转接板132与前保险杠14接近车体外侧但又尚未向后上方延伸处联接。

209.如图34所示,在一些实施例中,转动机构13有一对,两个转动机构13与第二基准面的距离相同。

210.如图33、图34所示,在一些实施例中,前保险杠14具有保险加强杆141,保险加强杆141从任意一个第二转接板132靠近第二基准面的一侧向前或前下方、并向靠近第二基准面的一侧弯曲延伸、至另一个第二转接板132靠近第二基准面的一侧,前盖连接部1111具有向远离第一基准面方向延伸的缺口。使得前盖11的翻转与保险加强杆141不会干涉。

211.如图19、图33所示,在一些实施例中,以同时经过第一点910和第二点920的竖直平面作为车头投影面,以前盖11在车头投影面上的投影绕旋转中心轴转动的最大角度为w,w为75

°

~270

°

;优选的,w为90

°

~180

°

;最优的,w为100

°

~120

°

。

212.当w小于取值区间时,不便于维修。当w大于取值区间时,容易损坏车灯12等部件。

213.如图33所示,在一些实施例中,车头100具有拉绳15,拉绳15一端与前盖11联接,另一端与车架400联接,拉绳15与车架400联接的一端相比于拉伸与前盖11联接的一端更靠近第二基准面。

214.如图33、图36所示,在一些实施例中,车头100具有前盖锁定机构16,驾驶舱200具有仪表台49,前盖锁定机构16包括前盖锁扣件161和前盖定位件162,前盖11靠近驾驶舱200的一侧向后下方延伸形成前盖锁定板163,前盖锁扣件161设置于前盖锁定板163上,前盖定位件162设置于仪表台49外侧下方的车体覆盖件500上,且前盖定位件162位于前轮91与驾驶舱200之间,前盖锁扣件161与前盖定位件162结合时,前盖11无法翻转,前盖锁扣件161与前盖定位件162分离时,前盖11可朝向远离驾驶舱200的方向翻转。

215.如图33所示,在一些实施例中,前盖锁扣件161由柔性或弹性材料制成。

216.如图33、图35、图36所示,在一些实施例中,车体覆盖件500上设置有前盖定位槽53,该前盖定位槽53位于前盖定位件162靠近前轮91的一侧上,前盖锁定板163上设置有前盖定位板164,前盖定位槽53与前盖定位板164插接配合。使得对前盖11或前盖锁定板163的刚度要求降低的同时,前盖11又不易解锁,锁扣稳定。

217.如图32、图33所示,在一些实施例中,前盖11靠近驾驶舱200的一侧上设置有第一前盖支撑柱165,仪表台49上设置有可与第一前盖支撑柱165抵接的第一前盖支撑板166。

218.如图33、图40、图41所示,在一些实施例中,车头100具有油杯17,油杯17包括油杯体171和设于油杯体171顶部的油杯盖172,油杯体171内设有共有容积腔1711和失效容积腔1712,共有容积腔1711设于失效容积腔1712顶部,共有容积腔1711与失效容积腔1712连通,共有容积腔1711的截面小于失效容积腔1712的截面。

219.如图41所示,在一些实施例中,失效容积腔1712内设有安装腔1712a,安装腔1712a内设有报警装置1712b,安装腔1712a与失效容积腔1712连通。

220.如图41所示,在一些实施例中,报警装置1712b包括用于控制报警装置开关的油浮1712e、设于油浮上的电磁感应磁体1712c及设于油杯体上用于接收信号的电磁感应接头1712d,油浮1712e设于油杯体内,其可随刹车油的液面高度的变化沿安装腔1712a的内壁上下移动;电磁感应磁体1712c固定安装于油浮1712e的底部,电磁感应接头1712d固定安装于

安装腔1712a的底部;电磁感应接头顶部设有导向杆,导向杆穿设于电磁感应磁体和油浮内。

221.如图40~41所示,在一些实施例中,油杯体171位于失效容积腔1712外侧的外壁上设有第一凸部1712f,第一凸部1712f用以注明最低油液位置,当油液下降至第一凸部1712f位置处后,报警装置1712b即刻发出警报。

222.在汽车行驶过程中,当刹车油泄露减少时,刹车油在油杯体171内的高度降低,由于共有容积腔1711的截面小于失效容积腔1712的截面,处于共有容积腔1711内的液面下降速度快于失效容积腔1712的液面下降速度,油浮1712e随油液的下降一同往下运动,以便利用油浮1712e触发报警装置1712b;由于共有容积腔1711和失效容积腔1712的不同截面大小的设置,在处于连通高度时,共有容积腔1711内的刹车油总量少于失效容积腔1712内刹车油总量,即当液面下降至最低点后,油浮1712e下降至电磁感应接头1712d顶部,报警装置1712b发出警报,此时失效容积腔1712内的刹车油总量仍足以满足刹车动作的需求,使刹车油能够继续使用一段时间,为车主提供充足时间添加刹车油,保证汽车行驶的安全性。

223.如图40~41所示,在一些实施例中,共有容积腔1711侧壁上设有第二凸部1711a,第二凸部1711a标注刹车油液面的最高点,当刹车油液面高于第二凸部1711a时,报警装置1712b发出警报,提醒车主刹车油过满,避免刹车油由于热胀冷缩对油杯体171造成损伤;当刹车油液面下降至共有容积腔1711和失效容积腔1712的交界处时,报警装置1712b即发出预报警,以提醒车主可添加刹车油,起到预报警功能的可以是指示灯或蜂鸣器或其他起到提醒作用的部件;当刹车油液面下降至第一凸部1712f处后,报警装置1712b发出警报,此处警报为蜂鸣器和指示灯同时发出,能够快速的引起车主注意,在油杯体171内加入新的刹车油。

224.如图40~41所示,在一些实施例中,油杯盖172底部设有环形延伸部1721,环形延伸部1721上内壁上设有第一螺纹1721a,油杯体171靠近顶部的外壁上设有第二螺纹1714;油杯盖172盖在油杯体171上后,环形延伸部1721套于油杯体171上,转动油杯盖172,将油杯盖172转入到油杯体171上,在第一螺纹1721a与第二螺纹1714的配合下将油杯盖172固定在油杯体171上,完成油杯体171的密封。

225.如图40所示,在一些实施例中,油杯盖172上设有油杯垫1722和油杯压垫1723,油杯垫1722侧壁和油杯压垫1723均为橡胶制成,油杯盖172固定在油杯体171上时,油杯盖172挤压油杯压垫1723以使油杯压垫1723抵压在油杯垫1722上,油杯垫1722压在油杯体171顶部,此时,油杯垫1722和油杯压垫1723发生形变,将油杯盖172与油杯体171的联接处密封,防止刹车油从油杯盖172和油杯体171的联接处漏出。

226.如图40~41所示,在一些实施例中,油杯体171上还设有两个安装侧耳1715,安装侧1715耳一体固接于油杯体的外壁上且分布于油杯体的两侧,其上设有安装孔,可通过螺钉穿过安装孔以将油杯体171螺纹固定在指定位置上。

227.失效容积腔1712上设有多个出油嘴1716,当驾驶人员脚踏制动踏板时,通过制动踏板推动制动总泵的活塞,活塞将力作用到刹车油上,从而使刹车油经出油嘴输出到制动分泵上,驱动相应的制动元件,实现车的制动。

228.如图42~43所示,在一些实施例中,传动系统700包括第一传动轴71、第二传动轴72、传动轴支撑装置73、前桥74、后桥75、前等速半轴76及后等速半轴77,第一传动轴71一端

与发动机600的输出轴611联接,另一端与前桥74联接;第二传动轴72一端与输出轴611联接,另一端与后桥75联接;传动轴支撑装置73安装在第一传动轴71上,前等速半轴76一端与前桥74联接,另一端与前轮91联接;后等速半轴一端与后桥75联接,另一端与后轮92联接;前等速半轴76与前桥74为花键连接,后桥75与后等速半轴77为花键连接。

229.如图42~43所示,在一些实施例中,第一传动轴71包括第一轴段711、第二轴段712、第一十字万向节713、第二十字万向节714、第三十字万向节715及花键副716,第一十字万向节713安装在第一轴段711端部上,且与前桥74联接;第二十字万向节714安装在第二轴段712上,且第二十字万向节与发动机600的输出轴611联接;第三十字万向节715的两端分别与第一轴段711和第二轴段712联接;第一轴段711与第二轴段712通过花键副716联接,使得第一轴段711和第二轴段712之间的相对位置可改变,保证传动的稳定。

230.如图42、图43所示,在一些实施例中,传动轴支撑装置73包括传动轴固定件731、传动轴轴承732、传动轴支撑件733及传动轴减震弹性件734;传动轴固定件731套设在传动轴711上,且用于限位传动轴711,传动轴固定件731的安装位置靠近第三十字万向节715一侧,使得传动轴固定件731对传动轴711进行限位,同时对传动轴711的中间位置进行支撑;传动轴轴承732用于联接传动轴固定件731和传动轴711,当传动轴711转动时,可以通过传动轴轴承732减小传动轴固定件731与传动轴711之间的摩擦力;传动轴支撑件733套设于传动轴固定件731上,且传动轴支撑件733一侧固定在车架400上,传动轴支撑件733保证了传动轴711与车架400的相对位置;传动轴减震弹性件734用于联接传动轴支撑件733和传动轴固定件731,同时当传动轴711转动时,可以通过传动轴减震弹性件734进行减震,降低了传动轴711使用过程中的振动幅度,进而减小了传动轴711的异响,传动轴减震弹性件734为橡胶制成。

231.如图42、图44~47所示,在一些实施例中,前桥74包括差速器741、驱动电机742及驱动方式调节装置743;差速器741包差速器外壳7411和半轴齿轮7412,半轴齿轮7412可相对于差速器外壳7411转动;差速器的其余结构原理均为现有技术,故在此不再赘述;驱动方式调节装置743包括拨叉7431、花键拨套7432及花键套7433;拨叉7431与驱动电机742的输出轴联接,驱动电机742可带动拨叉7431进行移动;花键拨套7432套设在花键套7433上,花键拨套7432可以相对于花键套7433来回滑动的同时,花键拨套7432与花键套7433又为止转配合,花键拨套7432上设有拨叉槽7432a,拨叉7431的一端插入到拨叉槽7432a内,拨叉7431可带动花键拨套7432进行移动;花键套7433联接在前等速半轴76上,花键拨套7432可相对于花键套7433进行移动,并通过花键套7433对花键拨套7432进行支撑;

232.如图45所示,在一些实施例中,当花键拨套7432在初始位置时,花键拨套7432与半轴齿轮7412相互分离,使得发动机的动力不会传导至前轮91,车辆保持在两驱模式下行驶。

233.如图46所示,在一些实施例中,当花键拨套7432在拨叉7431的带动下移动至与半轴齿轮7412结合而又未与差速器外壳7411结合的位置时,发动机的动力能够通过半轴齿轮7412、花键拨套7432、花键套7433传导至前轮91处,使得车辆处于四驱模式下行驶。

234.如图47所示,在一些实施例中,当拨叉7431带动花键拨套7432移动至与差速器外壳7411结合的位置时,车辆进入四驱锁止模式,此时差速器被锁定,停止工作,使得车辆的四个车轮转速相同。

235.如图48~49所示,在一些实施例中,后轮92与前轮91结构相同;前轮91包括轮辋

911、轮毂914、用于联接轮毂914与轮辋911的轮辐915、设于轮辋911上的车胎912及用于将车胎912固定于轮辋911上的车胎固定件913,车胎固定件913为环形结构,车胎固定件913上沿周向均匀分布有多个矩形凸块913a,矩形凸块913a固定在车胎固定件913内壁上;通过螺栓可将车胎固定件913固定在轮辋911;车胎固定件913上设有第一环槽913b,第一环槽913b设于车胎固定件913与轮辋911相接触的一面;在安装车胎912时,将车胎912嵌入到轮辋911上,轮胎内侧面直接卡入到轮辋911内,车胎912外侧面的胎唇处于轮辋911侧壁上,调整车胎固定件913角度,转入螺栓,在螺栓作用下将车胎固定件913固定在轮辋911上,将胎唇压在轮辋911上,对轮胎的外侧做固定,从而将整个轮胎固定在轮辋911上,完成轮胎的安装;通过车胎固定件913将车胎锁紧在轮辋上,从而使得车胎在野外被扎破后,车胎也不会从轮辋上脱落,继而使得全地形车10可以低速行驶到维修点也不易导致零部件损坏。

236.如图48所示,在一些实施例中,轮辐915包括设于轮毂914上的四个第二连接部915a和设于第二连接部915a上的第三连接部915b,第三连接部915b与第二连接部915a之间、相邻两个第二连接部915a之间、相邻两个第三连接部915b之间均留有空隙,第三连接部915b朝轮毂914外侧凸出设置;第二连接部915a和第三连接部915b上靠近轮辋911的一侧朝向远离第二基准面一侧凸起。

237.如图50~52所示,在一些实施例中,全地形车具有集成继电器盒18,该集成继电器盒18包括上安装盒体181、下安装盒体182、继电器183、保险丝184及盒体锁扣结构185;上安装盒体181与下安装盒体182通过盒体锁扣结构185实现可拆卸连接;下安装盒体182上开设有安装位186,使得继电器183和保险丝184均可以安装在下安装盒体182内,被安装位186限位。

238.如图52所示,在一些实施例中,继电器183包括5pin继电器1831和4pin继电器1832,本实施例中,5pin继电器1831有3个,4pin继电器1832有6个;在其他实施例中,也可以根据需要调整5pin继电器1831和4pin继电器1832的数量;保险丝184为个min i保险丝,其中12个为常用min i保险丝1841,6个为备用min i保险丝1842;在其他实施例中,也可以根据需要调整常用min i保险丝1841和备用min i保险丝1842的数量;安装位186包括第一继电槽1861、第二继电槽1862、第一保险槽1863及第二保险槽1864;5pin继电器1831安装在第一继电槽1861中;4pin继电器1832安装在第二继电槽1862;常用min i保险丝1841安装在第一保险槽1863中,备用min i保险丝1842安装在第二保险槽1864,其中第二继电槽1862与第一保险槽1863结构相同,从而使得有限的盒体空间内,调整继电器183和保险丝184的数量成为可能。

239.如图50和图51所示,在一些实施例中,盒体锁扣结构185包括上扣件1851、下扣件1852及滑扣件1853,上扣件1851安装在上安装盒体181上,下扣件1852安装在下安装盒体182上;上扣件1851上具有扣勾部1851a,下扣件1852上具有抵触部1852a,下扣件1852与下安装盒体182之间形成有扣槽1854,当上安装盒体181与下安装盒体182结合时,上扣件1851会伸入扣槽1854内,扣勾部1851a会与抵触部1852a结合,使得上安装盒体181与下安装盒体182形成防脱配合;滑扣件1853安装在扣槽1854内,可以沿着扣槽1854来回滑动,当滑扣件1853滑动至上扣件1851与下安装盒体182之间时,上扣件1851被滑扣件1853抵住,使得上扣件1851无法发生弹性形变,扣勾部1851a与抵触部1852a无法分离,即实现了上扣件1851与下扣件1852之间的锁定;反之,当滑扣件1853未置于上扣件1851与下安装盒体182之间时,

扣勾部1851a即能够与抵触部1852a分离,实现上扣件1851与下扣件1852之间的解锁。

240.本发明的任意实施例既可以作为独立的技术方案,也可以跟其他实施例相互组合。本发明说明书中提到的所有专利和出版物都表示这些是本领域的公开技术,本发明可以使用。这里所引用的所有专利和出版物都被同样列在参考文献中,跟每一个出版物具体的单独被参考引用一样。这里的本发明可以在缺乏任何一种元素或多种元素,一种限制或多种限制的情况下实现,这里这种限制没有特别说明。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。