1.本发明涉及纺织机械设备制造技术领域,尤其是一种拉纬机构以及包括它的铺纬机。

背景技术:

2.碳纤维是一种含碳量在95%以上的,具有高强度、高模量特性的新型材料。碳纤维由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成,经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料,其不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔软可加工性。

3.纤维布由碳纤维织造而成,其生产工艺大致如下:经由展纱机将碳纤维束展平为平铺状单丝碳纤维,随后,借由胶剂粘结成型为纤维布条,而后,借由铺纬机以对纤维布条执行铺纬操作,而后,借由经编机对铺纬状纤维布条执行经纬交叉编织操作,以最终成型出纤维布。

4.在铺纬机实际工作进程中,需要借助于拉纬机构以拉扯着待切割纤维布条依序经过纤维布条切割机构、左置喂料机构、右置喂料机构。纤维布条切割机构对张紧态纤维布条执行切断操作,而后,左置喂料机构、右置喂料机构同步地发生动作以对切断态纤维布条执行铺纬操作,此时,纤维布条的两端被分别压入、且固定至左置铺纬机构、右置铺纬机构中,左置铺纬机构、右置铺纬机构执行同步位移运动以将铺纬状纤维布条送入至经编机中执行经纬编织操作。

5.根据设计常识,拉纬机构可以采取多种设计结构以实现对纤维布条的牵拉。例如,中国发明专利cn212152616u公开了一种拉纬小车,其沿横梁移动,包括角度调节装置、主体和夹紧部;角度调节装置和夹紧部均安装于主体上,角度调节装置与沿横梁移动的第二移动体固定连接,用于调节主体和夹紧部相对于横梁的水平角度。夹紧部包括上夹板和下夹板,以及带动二者同步相对靠近和远离的动力装置。动力装置包括关于一个水平面对称设置的两连杆机构,连杆机构中部转动设置,上夹板和下夹板分别固定于两连杆机构的一端,两连杆机构的另一端在动力源的作用下带动上夹板和下夹板相对靠近和远离。通过连杆机构作为带动上夹板和下夹板运动的执行结构,可通过杠杆远离可保证夹紧力的稳定性。连杆机构包括端部转动连接的第一连杆和第二连杆,第一连杆的中部转动设置,对称设置的两第二连杆另一端通过转轴转动连接,动力源为缸体固定设置的气缸,气缸的活塞杆轴线、转轴的轴线均与水平面重合,且活塞杆端部与转轴连接。在工作的过程中,将气缸的缸体固定设置,可在活塞杆端部伸缩带动转轴运动的过程中,通过转轴拉动第二连杆围绕不定点转动,由于第一连杆的中部转动设置,可在被拉动的同时围绕转动点转动,从而带动上夹板和下夹板相对靠近或远离。由上叙述可知,两连杆机构由单一动力源(即气缸)进行驱动,上夹板和下夹板之间的钳口大小随意发生改变,进而实现或解除对纱线的夹紧操作。然而,上述拉纬小车在实际应用中存在有以下问题:1)因采取单动力源(气缸)对两连杆机构进行驱动,因而势必要求气缸具有较大的输出功率,进而导致其设计体型偏大,需要占用较大的安装空间,且难以对气缸进行空间布局;2)因两连杆机构具有过多的铰接点,从而导致动力装

置的运动精度偏低,进而导致上夹板相对于下夹板姿态偏斜的现象时有发生(即钳口空隙值沿着上夹板的宽度方向发生改变),部分纱线不能被有效夹持的现象时有发生;3)工作状态下,第一连杆和第二连杆在气缸驱动力的作用下始终保持于联动状态,上夹板、下夹板分别在第一连杆、第二连杆拖拽力作用下执行同步偏摆运动,即意味着最终所形成钳口的相对高位位置始终维持在某一高度位置,如此一来,当钳口的实际高度位置与其预设计理论位置偏差量超差时,纱线在被拉扯进程中始终保持于偏斜状态,且其在被拉扯的进程中极易与周边配套件发生碰触、摩擦现象,纱线因受到磨损势必会导致其表面光滑度以及自身抗拉强度的降低,进而会影响到布料的最终成型质量。在上述技术方案中,当需要对形成钳口的相对高度位置进行微调时,需要整体拆下拉纬小车,随后,对衬垫于横梁和拉纬小车之间的垫板执行增厚、减薄操作,整个操作过程费力费时,后期调整维护成本极高,因而,亟待技术人员解决上述问题。

技术实现要素:

6.故,本发明设计人员鉴于上述现有的问题以及缺陷,乃搜集相关资料,经由多方的评估及考量,并经过从事于此行业的多年研发经验技术人员的不断实验以及修改,最终导致该拉纬机构的出现。

7.为了解决上述技术问题,本发明涉及了一种拉纬机构,用来对经由纤维布条供料系统而释放的纤维布条进行拉扯,且引导至右置喂料机构,其由支撑梁、拉料小车、导向组件以及第一动力部构成。支撑梁同时横跨左置喂料机构和右置喂料机构。拉料小车由支撑梁所负担,且在第一动力部和导向组件的协同作用下沿着左右方向执行往复位移运动。拉料小车包括框架、上置铰轴、上置施压组件、第二动力部、下置铰轴、下置施压组件以及第三动力部。上置铰轴布置于下置铰轴的正下方,均横穿、且固定于框架内。上置施压组件组装于上置铰轴,且可绕着上置铰轴的中心轴线自由地摆动。下置施压组件组装于下置铰轴,其可绕着下置铰轴的中心轴线自由地摆动,且协同上置施压组件以形成用来对纤维布条进行夹紧的夹持开口。第二动力部、第三动力部均由框架所负担,以分别一一对应地驱动上置施压组件、下置施压组件。工作状态下,第二动力部、第三动力部同时启动,以驱动上置施压组件、下置施压组件执行相向/相背偏摆运动,通过改变夹持开口的张角大小以实现/解除对纤维布条的夹持。

8.作为本发明技术方案的进一步改进,上置施压组件包括上置压紧板、第一上置偏摆臂和第二上置偏摆臂。第一上置偏摆臂、第二上置偏摆臂均连接、固定于上置压紧板的右侧壁上,且沿着前后方向相对而置。在第一上置偏摆臂、第二上置偏摆臂上分别开设有与上置铰轴相适配的第一上置铰接孔、第二上置铰接孔。下置施压组件包括下置压紧板、第一下置偏摆臂和第二下置偏摆臂。第一下置偏摆臂、第二下置偏摆臂均连接、固定于下置压紧板的右侧壁上,且沿着前后方向相对而置。在第一下置偏摆臂、第二下置偏摆臂上分别开设有与下置铰轴相适配的第一下置铰接孔、第二下置铰接孔。

9.作为本发明技术方案的更进一步改进,上置施压组件还包括有第一上置减摩组件。第一上置减摩组件用来减小第一上置偏摆臂、第二上置偏摆臂相对于上置铰轴偏摆时的摩擦力,其包括有套设于上置铰轴、且嵌设于第一上置偏摆臂内的第一上置轴承以及套设于上置铰轴、且嵌设于第二上置偏摆臂内的第二上置轴承。下置施压组件还包括有第一

下置减摩组件。第一下置减摩组件用来减小第一下置偏摆臂、第二下置偏摆臂相对于下置铰轴偏摆时的摩擦力,其包括有套设于下置铰轴、且嵌设于第一下置偏摆臂内的第一下置轴承以及套设于下置铰轴、且嵌设于第二下置偏摆臂内的第二下置轴承。

10.作为本发明技术方案的更进一步改进,上置施压组件还包括有上置橡胶垫。下置施压组件还包括有下置橡胶垫。上置橡胶垫、下置橡胶垫均可弹性地对纤维布条进行压触,且分别一一对应地固定于上置压紧板、下置压紧板。

11.当然,作为上述技术方案的另一种改型设计,上置施压组件亦可包括有上置橡胶条。上置橡胶条固定于上置压紧板,且可弹性地压触纤维布条。由上置压紧板的底壁向内延伸出有与上置橡胶条相适配的上置嵌设凹槽。由下置压紧板的顶壁向内延伸出有与上置嵌设凹槽相对位的、供上置橡胶条自由进出的下置避让凹槽。

12.作为本发明技术方案的进一步改进,第二动力部包括有第一上置承力轴、第一直线运动元件以及第一下置承力轴。第一上置承力轴横穿、且固定于框架内。第一下置承力轴同时与第一上置偏摆臂和第二上置偏摆臂相横穿、且固定。第一直线运动元件由第一上置承力轴所负担,且向着第一下置承力轴输出推拉力。第三动力部包括有第二上置承力轴、第二直线运动元件以及第二下置承力轴。第二上置承力轴横穿、且固定于框架内。第二下置承力轴同时与第一下置偏摆臂和第二下置偏摆臂相横穿、且固定。第二直线运动元件由第二上置承力轴所负担,且向着第二下置承力轴输出推拉力。

13.作为本发明技术方案的更进一步改进,第二动力部还包括有第二上置减摩组件。第二上置减摩组件用来减小第一直线运动元件动力输出端相对于第一下置承力轴作功时的摩擦力,其包括有套设于第一下置承力轴、且嵌设于第一直线运动元件动力输出端内的第二上置轴承。第三动力部还包括有第二下置减摩组件。第二下置减摩组件用来减小第二直线运动元件动力输出端相对于第二下置承力轴作功时的摩擦力,其包括有套设于第二下置承力轴、且嵌设于第二直线运动元件动力输出端内的第二下置轴承。

14.作为本发明技术方案的更进一步改进,第一直线运动元件、第二直线运动元件的数量均设为多个,且分别一一对应地沿着第一上置承力轴、第二上置承力轴的长度延伸方向进行均布。

15.作为本发明技术方案的进一步改进,第一动力部包括有减速电机、同步带传动机构以及牵拉座。减速电机可拆卸地固定于支撑梁。牵拉座可拆卸地固定于拉料小车上。同步带传动机构布置于支撑梁内腔中,经由牵拉座以将减速电机的驱动力传递至拉料小车。同步带传动机构包括有左置安装座、左置同步轮、右置安装座、右置同步轮以及同步带。左置安装座用来装配左置同步轮,其内置于支撑梁的内腔中。右置安装座用来装配右置同步轮,其内置于支撑梁的内腔中,且始终与减速电机相对位而置。同步带被夹设于牵拉座内,且同时与左置同步轮和右置同步轮相套设。

16.作为本发明技术方案的更进一步改进,拉料小车还包括有旋转基础盘以及锁紧组件。牵拉座可拆卸地固定于旋转基础盘上。框架的顶壁与旋转基础盘始终相贴触,且借由锁紧组件以对其周向旋转角度进行锁定。围绕其周向进行均布,在旋转基础盘上开设有n段弧形调整缺口。锁紧组件由穿设于弧形调整缺口内的、且插配于旋转基础盘内的n个锁紧螺钉构成。

17.作为本发明技术方案的更进一步改进,导向组件由前置滑轨滑块组件和后置滑轨

滑块组件构成。前置滑轨滑块组件包括有前置滑轨和前置滑块。后置滑轨滑块组件包括有后置滑轨和后置滑块。前置滑轨、后置滑轨均可拆卸地固定于支撑梁的底壁上,且相互平行而置。与前置滑轨相适配的前置滑块可拆卸地固定于拉料小车上,且其数量至少为2个;与后置滑轨相适配的后置滑块亦可拆卸地固定于拉料小车上,且其数量至少为2个。

18.在本发明所公开的技术方案中,上置施压组件和下置施压组件相互协作以实现或解除对纤维布条的夹持,且上置施压组件、下置施压组件均独立地进行驱动,即上置施压组件在第二动力部的驱动力作用下执行偏摆运动,而下置施压组件在第三动力部的驱动力作用下执行偏摆运动。

19.上述拉纬机构在实际应用中至少取得了以下几方面的有益效果:1)上置施压组件、下置施压组件均配套有独立的动力源,从而不但满足了对纤维布条稳定、可靠夹持的设计要求,而且还有效地降低了对单个动力源(即第二动力部和第三动力部)输出功率的要求,进而利于对第二动力部以及第三动力部执行空间布局设计;2)当第二动力部、第三动力部发生动作后,上置施压组件和下置施压组件均具有极高的运动精度,确保两者之间所形成的钳口具有良好的规整性,进而有效地杜绝了因钳口各区域间隙值不一致而引起的纤维布条不能被有效夹持现象的发生;3)因上置施压组件、下置施压组件均配套有独立的动力源,通过改变上置施压组件、下置施压组件的实际偏摆角度即可方便、快捷地实现对所形成钳口相对高度位置的微调,进而利于确保纤维布条在被拉扯的进程中始终保持于水平状态,最终避免其因与周边配套件发生碰触、摩擦而降低其表面光滑度或抗拉强度现象的发生。

20.另外,本发明还公开了一种铺纬机,其包括有纤维布条供料系统、左置喂料机构、右置喂料机构、左置铺纬机构、右置铺纬机构、纤维布条切割机构以及上述的拉纬机构。纤维布条供料系统用于将纤维布料卷展平,且喂入至纤维布条切割机构。左置喂料机构、右置喂料机构沿着左右方向相对而置,且动作进程保持同步,且与纤维布条切割机构相配套应用,以承接经由纤维布条切割机构所切断的纤维布条,并一一对应地将纤维布条段的左、右端部压入至左置铺纬机构、右置铺纬机构中。拉纬机构与纤维布条供料系统相配套应用,以拉扯着待切割纤维布条依序经过纤维布条切割机构、左置喂料机构、右置喂料机构。

附图说明

21.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

22.图1是本发明中铺纬机的立体示意图。

23.图2是本发明中拉纬机构的立体示意图。

24.图3亦是本发明中拉纬机构的立体示意图(隐去支撑梁状态下)。

25.图4是本发明中拉料小车的立体示意图。

26.图5是本发明拉料小车中上置铰轴、上置施压组件以及第二动力的组装示意图。

27.图6是图5的i局部放大图。

28.图7是图5的正视图。

29.图8是图7的a-a剖视图。

30.图9是图7的b-b剖视图。

31.图10是本发明拉料小车中下置铰轴、下置施压组件以及第三动力的组装示意图。

32.图11是图10的ii局部放大图。

33.图12是图10的正视图。

34.图13是图12的c-c剖视图。

35.图14是图12的d-d剖视图。

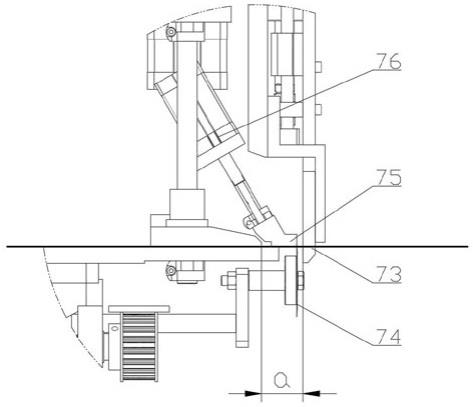

36.1-纤维布条供料系统;2-左置喂料机构;3-右置喂料机构;4-左置铺纬机构;5-右置铺纬机构;6-纤维布条切割机构;7-拉纬机构;71-支撑梁;72-拉料小车;721-框架;722-上置铰轴;723-上置施压组件;7231-上置压紧板;7232-第一上置偏摆臂;7233-第二上置偏摆臂;7234-第一上置减摩组件;72341-第一上置轴承;72342-第二上置轴承;7235-上置橡胶条;724-第二动力部;7241-第一上置承力轴;7242-第一气缸;7243-第一下置承力轴;7244-第二上置减摩组件;72441-第二上置轴承;725-下置铰轴;726-下置施压组件;7261-下置压紧板;72611-下置避让凹槽;7262-第一下置偏摆臂;7263-第二下置偏摆臂;7264-第一下置减摩组件;72641-第一下置轴承;72642-第二下置轴承;727-第三动力部;7271-第二上置承力轴;7272-第二气缸;7273-第二下置承力轴;7274-第二下置减摩组件;72741-第二下置轴承;728-旋转基础盘;7281-弧形调整缺口;729-锁紧组件;7291-锁紧螺钉;73-导向组件;731-前置滑轨滑块组件;732-后置滑轨滑块组件;74-第一动力部;741-减速电机;742-同步带传动机构;7421-左置安装座;7422-左置同步轮;7423-右置安装座;7424-右置同步轮;743-牵拉座。

具体实施方式

37.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“前”、“后”、“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

38.下面结合具体实施例,对本发明所公开的内容作进一步详细说明,图1示出了本发明中铺纬机的立体示意图,可知,其主要由纤维布条供料系统1、左置喂料机构2、右置喂料机构3、左置铺纬机构4、右置铺纬机构5、纤维布条切割机构6以及拉纬机构7等几部分构成。其中,纤维布条供料系统1用于将纤维布料卷展平,且喂入至纤维布条切割机构6。左置喂料机构2、右置喂料机构3沿着左右方向相对而置,且动作进程保持同步,且与纤维布条切割机构6相配套应用,以承接经由纤维布条切割机构6所切断的纤维布条,并一一对应地将纤维布条段的左、右端部压入至左置铺纬机构4、右置铺纬机构5中。拉纬机构7与纤维布条供料系统1相配套应用,其用来对经由纤维布条供料系统1而释放的纤维布条进行拉扯,且引导至右置喂料机构3。在铺纬机实际工作进程中,需要借助于拉纬机构7以拉扯着待切割纤维布条依序经过纤维布条切割机构6、左置喂料机构2、右置喂料机构4。纤维布条切割机构6对张紧态纤维布条执行切断操作,而后,左置喂料机构2、右置喂料机构4同步地发生动作(沿着前后方向执行位移运动)以对切断态纤维布条执行铺纬操作,此时,纤维布条的两端被分别压入、且固定至左置铺纬机构4、右置铺纬机构5中,左置铺纬机构4、右置铺纬机构5执行

同步位移运动以将铺纬状纤维布条送入至经编机中执行经纬编织操作,最终成型出纤维布。

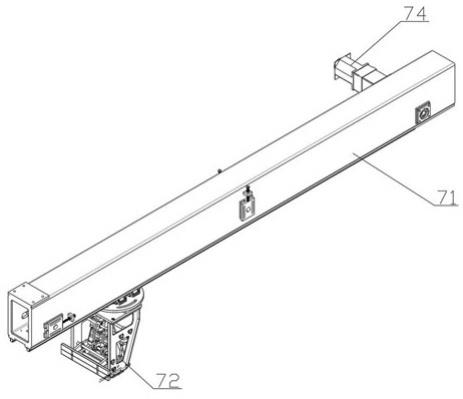

39.根据设计常识,拉纬机构7可以采取多种设计结构以实现对纤维布条的牵拉,不过在此推荐一种设计结构简单、易于制造实施的实施方案,具体如下:图2、图3分别示出了本发明中拉纬机构两种不同状态下的立体示意图,可知,其主要由支撑梁71、拉料小车72、导向组件73以及第一动力部74等构成。支撑梁71同时横跨过左置喂料机构2和右置喂料机构3。拉料小车72由支撑梁71所负担,且在第一动力部74和导向组件73的协同作用下沿着左右方向执行往复位移运动。

40.如图4中所示,拉料小车72主要由框架721、上置铰轴722、上置施压组件723、第二动力部724、下置铰轴725、下置施压组件726以及第三动力部727等几部分构成。其中,上置铰轴722布置于下置铰轴725的正下方,均横穿、且固定于框架721内。上置施压组件723组装于上置铰轴722,且可绕着上置铰轴722的中心轴线自由地摆动。下置施压组件725组装于下置铰轴725,其可绕着下置铰轴725的中心轴线自由地摆动,且协同上置施压组件723以形成用来对纤维布条进行夹紧的夹持开口。第二动力部724、第三动力部727均由框架721所负担,以分别一一对应地驱动上置施压组件723、下置施压组件726。工作状态下,第二动力部724、第三动力部727同时启动,以驱动上置施压组件723、下置施压组件725执行相向/相背偏摆运动,通过改变夹持开口的张角大小以实现/解除对纤维布条的夹持。

41.在铺纬机实际运行中,上置施压组件723和下置施压组件726相互协作以实现或解除对纤维布条的夹持,且上置施压组件723、下置施压组件726均独立地进行驱动,即上置施压组件723在第二动力部724的驱动力作用下独立地执行偏摆运动,而下置施压组件726在第三动力727部的驱动力作用下独立地执行偏摆运动。如此一来,上述拉纬机构7在实际应用中至少取得了以下几方面的有益效果:1)上置施压组件723、下置施压组件726均配套有独立的动力源,从而不但满足了对纤维布条稳定、可靠夹持的设计要求,而且还有效地降低了对单个动力源(即第二动力部724和第三动力部727)输出功率的要求,进而利于对第二动力部724以及第三动力部727执行空间布局设计;2)当第二动力部724、第三动力部727发生动作后,上置施压组件723和下置施压组件726均具有极高的运动精度,确保两者之间所形成的钳口具有良好的规整性,进而有效地杜绝了因钳口各区域间隙值不一致而引起的纤维布条不能被有效夹持现象的发生;3)因上置施压组件723、下置施压组件726均配套有独立的动力源,通过改变上置施压组件723、下置施压组件726的实际偏摆角度即可方便、快捷地实现对所形成钳口相对高度位置的微调,进而利于确保纤维布条在被拉扯的进程中始终保持于水平状态,最终避免其因与周边配套件发生碰触、摩擦而降低其表面光滑度或抗拉强度现象的发生。

42.已知,经过一段时期的应用,上置施压组件723的夹持工作面势必因受到纤维布条摩擦而发生磨损现象,进而会影响到针对于纤维布条夹持的可靠性、稳性性。鉴于此,如图5中所示,作为上述上置施压组件723结构的进一步优化,其优选为分体式组装结构,其主要由上置压紧板7231、第一上置偏摆臂7232和第二上置偏摆臂7233连接而成。第一上置偏摆臂7232、第二上置偏摆臂7233均借由螺钉可拆卸地固定于上置压紧板7231的右侧壁上,且沿着前后方向相对而置。在第一上置偏摆臂7232、第二上置偏摆臂7233上分别开设有与上

置铰轴722相适配的第一上置铰接孔、第二上置铰接孔(图中未示出)。如此一来,当对纤维布条直接执行夹紧操作的上置压紧板7231受到磨损后,仅需拆除螺钉,将上置压紧板7231由第一上置偏摆臂7232和第二上置偏摆臂7233上拆除,且进行换新,最后,重新利用螺钉将新的上置压紧板7231相对于第一上置偏摆臂7232和第二上置偏摆臂7233固定到位即可,整个操作过程快捷、迅速,且无需整体换新上置施压组件723,从而有效地降低了拉纬机构7的后期维护成本。

43.出于确保上置施压组件723在相对于上置铰轴722执行偏摆运动时具有较好的动作灵敏度,且在一定程度上降低驱动上置施压组件723所需输出功率方面考虑,作为上述拉料小车72结构的进一步优化,其上置施压组件723还增设有第一上置减摩组件7234。第一上置减摩组件7234用来减小第一上置偏摆臂7232、第二上置偏摆臂7233相对于上置铰轴722偏摆时的摩擦力,其包括有套设于上置铰轴722、且嵌设于第一上置偏摆臂7232内的第一上置轴承72341以及套设于上置铰轴722、且嵌设于第二上置偏摆臂7233内的第二上置轴承72342(如图7、8中所示)。

44.出现实现相同设计目的,下置施压组件726亦可类比于上述上置施压组件723的结构执行设计操作,具体如下:如图10中所示,下置施压组件726亦优选为分体式组装结构,其主要由下置压紧板7261、第一下置偏摆臂7262和第二下置偏摆臂7263连接而成。第一下置偏摆臂7262、第二下置偏摆臂7263均连接、固定于下置压紧板7261的右侧壁上,且沿着前后方向相对而置。在第一下置偏摆臂7262、第二下置偏摆臂7263上分别开设有与下置铰轴725相适配的第一下置铰接孔、第二下置铰接孔(图中未示出)。

45.另外,下置施压组件726亦可额外增设有第一下置减摩组件7264。第一下置减摩组件7264用来减小第一下置偏摆臂7262、第二下置偏摆臂7263相对于下置铰轴725偏摆时的摩擦力,其包括有套设于下置铰轴725、且嵌设于第一下置偏摆臂7262内的第一下置轴承72641以及套设于下置铰轴725、且嵌设于第二下置偏摆臂7263内的第二下置轴承72642(如图12、13中所示)。

46.由图6中所示还可知,上置施压组件723亦可包括有上置橡胶条7235。上置橡胶条7235贴附于上置压紧板7231的工作面上,且可弹性地压触纤维布条。由上置压紧板7231的底壁向内延伸出有与上置橡胶条7235相适配的上置嵌设凹槽。如图11中所示,由下置压紧板7261的顶壁向内延伸出有与上述上置嵌设凹槽相对位的、供上置橡胶条7235自由进出的下置避让凹槽72611(如图11中所示)。在铺纬机的实际运行中,当借由上置施压组件723和下置施压组件726以实现对纤维布条夹紧的进程中,纤维布条在上置橡胶条7235顶靠力的作用下而被压入下置避让凹槽72611中,且局部弯曲近似呈“凵”形。如下一来,一方面,有效地避免了纤维布条因受到刚性压靠力作用而被挤伤现象的发生,确保其具有良好的表面形态;另一方面,纤维布条在在被夹持的进程中始终受到较大摩擦力的作用,从而进一步提升其其被夹持的稳定性、可靠性;再一方面,有效地放松了对所呈现钳口形态规整性的要求。具体变现为:即便上置压紧板7231和下置压紧板7261之间所形成的钳口存在有间隙值不一致的问题,上置橡胶条7235和下置避让凹槽72611相互协作以可实现对纤维布条的可靠、稳定夹持。

47.当然,作为上述技术方案的另一种改型设计,上置施压组件723亦可增设有上置橡胶垫。下置施压组件726还增设有下置橡胶垫。上置橡胶垫、下置橡胶垫均可弹性地对纤维

布条进行压触,且分别一一对应地固定于上置压紧板7231、下置压紧板7261(图中未示出)。如此一来,不但可有效地避免纤维布条被刚性压损现象的发生,而且还确保了纤维布条被可靠、稳定地夹持。

48.由图5中所示还可以看出,第二动力部724主要由第一上置承力轴7241、第一气缸7242以及第一下置承力轴7243等几部分构成。其中,第一上置承力7241轴横穿、且固定于框架721内。第一下置承力轴7243同时与第一上置偏摆臂7232和第二上置偏摆臂7233相横穿、且固定。第一气缸7242由第一上置承力轴7241所负担,且向着第一下置承力轴7243输出推拉力。如图10中所示,第三动力部727主要由第二上置承力轴7271、第二气缸7272以及第二下置承力轴7273等几部分构成。其中,第二上置承力轴7271亦横穿、且固定于框架721内,且布置于第一上置承力轴7241的右侧。第二下置承力轴7273同时与第一下置偏摆臂7262和第二下置偏摆臂7263相横穿、且固定。第二气缸7272由第二上置承力轴7271所负担,且向着第二下置承力轴7273输出推拉力。如此一来,当纤维布条的端头相对于拉纬机构穿入到位后,第一气缸7242和第二气缸7272同时发生动作,以分别一一对应地驱动上置压紧板7231、下置压紧板7261同步地发生周向偏摆运动,钳口间隙值随之减小,直至实现对纤维布条的稳定夹持,整个动作过程快捷、迅速。

49.假定理想状态下,上置施压组件723和下置施压组件726之间所形成钳口的理论高度值为h,此时,第一气缸7242的活塞杆外伸长度为a1,第二气缸7272的活塞杆外伸长度为a2,则当需对所形成钳口的理论高度位置进行微调时,以下分情形进行阐述:1)当需增大h时,则第一气缸7242的活塞杆外伸长度须为a1

△

1,第二气缸7272的活塞杆外伸长度须为a2

△

2,以相应地增加上置压紧板7231、下置压紧板7261的周向偏摆幅度;2)当需减小h时,则第一气缸7242的活塞杆外伸长度须为a1

‑△

3,第二气缸7272的活塞杆外伸长度须为a2

‑△

4,以相应地减小上置压紧板7231、下置压紧板7261的周向偏摆幅度。

50.再者,出于在一定程度上降低驱动上置施压组件723所需输出功率,且避免在借由第一气缸7242对上置施压组件723执行驱动操作时发生“卡滞”现象方面考虑,由图5中所示还可以明确地看出,第二动力部724还增设有有第二上置减摩组件7244。第二上置减摩组件7244用来减小第一气缸7242动力输出端相对于第一下置承力轴7243作功时的摩擦力,其包括有套设于第一下置承力轴7243、且嵌设于第一气缸7242动力输出端内的第二上置轴承72441(如图7、9中所示)。

51.出于实现上述相同设计目的,第三动力部727亦可类比于第二动力部724执行结构设计,具体如下:如图10、12、14中所示,第三动力部727额外增设有第二下置减摩组件7274。第二下置减摩组件7274用来减小第二气缸7272动力输出端相对于第二下置承力轴7273作功时的摩擦力,其包括有套设于第二下置承力轴7273、且嵌设于第二气缸7272动力输出端内的第二下置轴承72741。

52.在此需要说明以下两点: 1)第一气缸7242、第二气缸7272的数量均设为两个,且分别一一对应地沿着第一上置承力轴7241、第二上置承力轴7271的长度延伸方向进行均布;2)除了可选用上述的第一气缸7242、第二气缸7272以分别实现对上置施压组件723、下置施压组件726的驱动,亦可以根据应用场合择优选取液压缸或直线电机等其他直线运动元件。

53.作为一种优选设计,用来直接驱动拉料小车72沿着左右方向执行往复位移运动的

第一动力部74优选由减速电机741、同步带传动机构742以及牵拉座743等几部分构成。其中,减速电机741可拆卸地固定于支撑梁71上。牵拉座743可拆卸地固定于拉料小车72的顶壁上。同步带传动机构742隐藏于支撑梁71内腔中,经由牵拉座743以将减速电机741的驱动力传递至拉料小车72。同步带传动机构742包括有左置安装座7421、左置同步轮7422、右置安装座7423、右置同步轮7424以及同步带(图中未示出)。左置安装座7421用来装配左置同步轮7422,其内置于支撑梁71的内腔中。右置安装座7423用来装配右置同步轮7424,其内置于支撑梁71的内腔中,且始终与减速电机741相对位而置。同步带被夹设于牵拉座743内,且同时与左置同步轮7422和右置同步轮7424相套设(如图3中所示)。已知,同步带传动机构742在实际应用中无相对滑动现象,且带长始终保持不变,具有良好的传动比稳定性以及较高的传动效率,以确保对拉料小车72的稳定、且精准拖拽。

54.在现有技术中,拉料小车72并具备有姿态角度调整的功能,即其在顺延着支撑梁71长度延伸方向执行滑移运动的进程中始终保持于某一特定角度,从而导致拉纬机构的应用灵活性极差,势必会对可编制织物的种类造成较大限制,而且还会对编制织物的质量造成不良影响。如图4中所示,拉料小车72还增设有旋转基础盘728以及锁紧组件729。牵拉座743可拆卸地固定于旋转基础盘728上。框架721的顶壁与旋转基础盘728始终相贴触,且借由锁紧组件729以对其周向旋转角度进行锁定。围绕其周向进行均布,在旋转基础盘728上开设有3段弧形调整缺口7281。锁紧组件729由穿设于弧形调整缺口7281内的、且插配于旋转基础盘728内的3个锁紧螺钉7291构成。如此一来,当需要对拉料小车72的周向旋动角度进行调整时,仅需松开各锁紧螺钉7291,而后施加周向旋转力至拉料小车72,在拉料小车72执行周向旋转运动的进程中,各锁紧螺钉7291始终沿着与之相对应的弧形调整缺口7281执行滑移运动,直至拉料小车72具有一正确的旋动角度,随后,即时重新锁紧各锁紧螺钉7291即可。

55.最后需要说明的是,已知,导向组件73可以采取多种设计结构以实现对拉料小车72的运动方向进行导正,不过,在此推荐一种设计结构简单,易于制造实施,且后续便于执行维护操作的实施方案,具体如下:如图3中所示,导向组件73由前置滑轨滑块组件731和后置滑轨滑块组件732构成。前置滑轨滑块组件731包括有前置滑轨和前置滑块。后置滑轨滑块组件732包括有后置滑轨和后置滑块。前置滑轨、后置滑轨均可拆卸地固定于支撑梁71的底壁上,且相互平行而置。与前置滑轨相适配的前置滑块可拆卸地固定于拉料小车72上,且其数量为2个;与后置滑轨相适配的后置滑块亦可拆卸地固定于拉料小车72上,且其数量为2个。

56.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。