1.本发明涉及金属材料改性技术领域,特别是涉及一种石墨烯改性锂材料的制备方法以及石墨烯改性锂材料。

背景技术:

2.锂离子电池在便携式电子设备以及电动汽车领域已经得到广泛应用,成为人们日常生活中不可缺少的能量存储器件。但受困于锂离子电池能量密度的限制,便携式电子设备的使用时间、电动汽车的行驶里程等还依然难以满足人们的实际需求。目前,以石墨为负极的锂离子电池体系的能量密度已经接近理论容量,且石墨负极理论比容量仅有372mah/g,因此发展高比能量电池负极材料成为了当务之急。金属锂的理论比容量高达3860mah/g,是现有已知材料种质量比能量最高的电极材料之一,且金属锂负极具有金属族最低的密度(0.59g/cm3)和最低的电化学电势(-3.04v),被认为是最有潜力的负极材料。但是金属锂负极在充放电循环过程中会有枝晶形成,这会导致“死锂”的产生,破坏固态电解质薄膜(sei膜),不仅会使电池的循环效率降低,还会刺破隔膜,产生严重的安全隐患。不仅如此,在充放电循环过程中,金属锂还伴随着剧烈的体积膨胀,这也导致金属锂负极不稳定,造成安全问题。在研究人员的研究下,金属锂负极材料的安全性和循环性能都有了很大的进步,主要有优化电解液、调控集流体结构和改性锂负极三个方面。优化电解液主要是通过调节电解液的溶剂或者加入添加剂来改善sei膜的物理化学性能,从而提高电池的性能,但是该方法会影响电池的其他性能,如电化学窗口、放电比容量等;调控集流体结构主要是通过对集流体表面进行包覆或者制备三维多孔集流体的方式,缓解锂枝晶的生长,但是这种方法难以实现大规模应用,因此,直接改性锂负极是目前最直接可行的方式。

3.目前直接改性锂负极主要有对金属锂负极进行表面包覆、制备复合金属锂负极以及制备金属锂合金三种方式。对金属锂负极进行表面包覆可以利用磁控溅射或是等离子体辅助电子束蒸发等方式,在金属锂表面上镀膜,形成的薄膜致密且均匀,但是该方法难以大规模使用;复合金属锂电极通常采用熔融法,将金属锂灌入3d或其他结构的宿主材料中,但是该方法灌入的金属锂分布不均匀,一致性差,且对宿主材料要求高;锂合金电极是用锂合金代替纯金属锂负极材料,降低锂和电解质的反应活性,提高电解/电解液的界面稳定性,但是锂合金在降低金属锂活性的同时也降低了电池的电压,合金材料的引入也降低了电极的质量比容量。

技术实现要素:

4.基于此,为了减少对改性后的锂材料的影响,提高改性锂材料作为电极材料的电池性能,有必要提供一种石墨烯改性锂材料的制备方法以及石墨烯改性锂材料。

5.本发明提供一种石墨烯改性锂材料的制备方法,包括以下步骤:

6.将石墨烯材料与锂金属片层叠放置,石墨烯材料中的石墨烯与锂金属片接触,通过转印的方式使石墨烯与锂金属片结合,对锂金属片进行改性,其中所述石墨烯材料中石

墨烯的厚度为0.2纳米~5纳米。

7.在其中一个实施例中,所述石墨烯的厚度为0.4纳米~4纳米。

8.在其中一个实施例中,所述石墨烯材料是附着在基膜上以化学气相沉积的方式制备的石墨烯,所述基膜选自聚对苯二甲酸乙二醇酯膜和热释放胶带膜中至少一种。

9.在其中一个实施例中,所述石墨烯中掺杂原子的原子百分比为0%~40%;和/或

10.所述掺杂原子选自氮、磷、硼、硫和氧原子中的至少一种。

11.在其中一个实施例中,所述转印的方式选自热转印、粘接转印、溶剂转印、辊压转印或静电转印。

12.在其中一个实施例中,所述转印的方式为辊压转印,辊压次数为8次~20次,辊压速度为0mm/s~20mm/s,辊压温度50℃~80℃。

13.进一步地,本发明还提供一种石墨烯改性锂材料,按照上述的石墨烯改性锂材料的制备方法制备而成的。

14.可以理解地,本发明还提供上述的石墨烯改性锂材料在制备用于锂电池的电极材料中的应用。

15.本发明提供了一种锂电池,含有电解液、正极极片、负极极片和电池隔膜,所述电池隔膜位于所述正极极片与所述负极极片之间,所述正极极片、所述负极极片和所述电池隔膜浸润于所述电解液中,其中,所述负极极片是上述的石墨烯改性锂材料。

16.更进一步地,本发明还提供一种用电产品,其供电装置为上述的锂电池。

17.通过将超薄石墨烯材料与锂金属片接触并利用转印的方式进行结合并改性,在锂金属片表面形成一层超薄的均匀石墨烯膜,既有效避免了电解液与锂金属片的直接接触,又无需添加粘结剂就达到了在锂金属片上形成了钝化膜的效果。此外上述改性工艺还不影响锂金属片的导电性与均匀性,石墨烯改性锂材料中石墨烯修饰层的厚度非常小,不会造成电池的能量密度损失,可以抑制锂枝晶的形成,提高了锂金属片作为电池负极材料的循环稳定性和电化学性能。

附图说明

18.图1为实施例1石墨烯改性锂材料的制备方法使用的原料金属锂材料实物图;

19.图2为实施例1石墨烯改性锂材料的制备方法使用的原料以化学气相沉积方式生长在聚对苯二甲酸乙二醇酯膜上的石墨烯材料实物图;

20.图3为实施例1石墨烯改性锂材料的制备方法与纯锂材料的电化学测试中电压-时间图;

21.图4为实施例1石墨烯改性锂材料的制备方法与纯锂材料的电化学测试中的循环性能图;

22.图5为实施例1石墨烯改性锂材料的制备方法与纯锂材料的电化学测试中的阻抗图;

23.图6为实施例1与对比例1石墨烯改性锂材料的电化学测试中的循环性能图;

24.图7为实施例1与对比例2石墨烯改性锂材料的电化学测试中的阻抗图。

具体实施方式

25.为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。

26.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。在本发明的描述中,“若干”的含义是至少一个,例如一个,两个等,除非另有明确具体的限定。

27.本发明中的词语“优选地”、“更优选地”等是指,在某些情况下可提供某些有益效果的本发明实施方案。然而,在相同的情况下或其他情况下,其他实施方案也可能是优选的。此外,对一个或多个优选实施方案的表述并不暗示其他实施方案不可用,也并非旨在将其他实施方案排除在本发明的范围之外。

28.当本文中公开一个数值范围时,上述范围视为连续,且包括该范围的最小值及最大值,以及这种最小值与最大值之间的每一个值。进一步地,当范围是指整数时,包括该范围的最小值与最大值之间的每一个整数。此外,当提供多个范围描述特征或特性时,可以合并该范围。换言之,除非另有指明,否则本文中所公开之所有范围应理解为包括其中所归入的任何及所有的子范围。

29.需要说明的是,在本发明的描述中,对于方位词,如有术语“中心”、“横向”、“纵向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示方位和位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于叙述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定方位构造和操作,不能理解为限制本发明的具体保护范围。

30.在描述位置关系时,除非另有规定,否则当一元件例如层、膜或基板被指为在另一膜层“上”时,其能直接在其他膜层上或亦可存在中间膜层。进一步说,当层被指为在另一层“下”时,其可直接在下方,亦可存在一或多个中间层。亦可以理解的是,当层被指为在两层“之间”时,其可为两层之间的唯一层,或亦可存在一或多个中间层。

31.在使用本文中描述的“包括”、“具有”、和“包含”的情况下,意图在于覆盖不排他的包含,除非使用了明确的限定用语,例如“仅”、“由

……

组成”等,否则还可以添加另一部件。

32.除非相反地提及,否则单数形式的术语可以包括复数形式,并不能理解为其数量为一个。

33.此外,附图并不是以1:1的比例绘制,并且各元件的相对尺寸在附图中仅以示例地绘制,以便于理解本发明,但不一定按照真实比例绘制,附图中的比例不构成对本发明的限制。需要说明的是,当元件被称为“设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

34.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具

体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

35.本发明提供一种石墨烯改性锂材料的制备方法,包括以下步骤:将石墨烯材料与锂金属片层叠放置,石墨烯材料中的石墨烯与锂金属片接触,通过转印的方式使石墨烯与锂金属片结合,对锂金属片进行改性,其中所述石墨烯材料中石墨烯的厚度为0.2纳米~5纳米。

36.在一个具体示例中,石墨烯的厚度优选为0.4纳米~4纳米。

37.可以理解地,上述石墨烯为少层石墨烯,其厚度可以但不限于是0.4纳米、0.8纳米、1.2纳米、1.6纳米、2纳米、2.4纳米、2.8纳米、3.2纳米、3.6纳米或4纳米。

38.通过将超薄石墨烯材料与锂金属片接触并利用转印的方式进行结合并改性,在锂金属片表面形成一层超薄的均匀石墨烯膜,既有效避免了电解液与锂金属片的直接接触,又无需添加粘结剂就达到了在锂金属片上形成了钝化膜的效果。此外上述改性工艺还不影响锂金属片的导电性与均匀性,石墨烯改性锂材料中石墨烯修饰层的厚度非常小,不会造成电池的能量密度损失,可以抑制锂枝晶的形成,提高了锂金属片作为电池负极材料的循环稳定性和电化学性能。

39.在一个具体示例中,石墨烯材料是附着在基膜上以化学气相沉积的方式制备的石墨烯。

40.可以理解地,基膜选自聚对苯二甲酸乙二醇酯膜和热释放胶带膜中至少一种。

41.可以理解地,基膜只是石墨烯的载体,基膜并非与石墨烯一起对锂金属片进行改性,转印的过程中只是把基膜上的石墨烯转移至锂金属片上。

42.在一个具体示例中,石墨烯中掺杂原子的原子百分比为0%~40%。

43.具体地,上述掺杂原子的原子百分比可以但不限于是0%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%或40%。

44.在一个具体示例中,石墨烯中的掺杂原子选自氮、磷、硼、硫和氧原子中的至少一种。

45.杂原子掺杂石墨烯可以在很大程度上的改变石墨烯的电子性质,如:电子云密度、化学反应活性等,同时也可以增加石墨烯片层间的静电斥力,有效的降低石墨烯片层的团聚,延伸了石墨烯材料的应用范畴。

46.一般来说,杂原子掺杂石墨烯包括物理掺杂和化学掺杂,其中石墨烯物理掺杂一般指的是石墨烯与其他纳米材料的复合,通过在石墨烯片层间引入其他纳米材料来防止其堆叠,而对于石墨烯的化学掺杂类型可以分成两种:一种是表面转移掺杂,这种掺杂发生在石墨烯片层的额外官能团之间,与石墨烯的表面功能化相似,依据官能团的自身性质,电子供体或电子受体,导致n型掺杂或p型掺杂;另一种掺杂是替代型掺杂,是杂原子通过一定的外力作用取代石墨烯骨架中的碳原子来实现的,这种掺杂可以更大程度的改变石墨烯的物理化学性质。

47.在一个具体示例中,转印的方式选自热转印、粘接转印、溶剂转印、辊压转印或静电转印。

48.在一个具体示例中,转印的方式为辊压转印,辊压次数为8次~20次,辊压速度为0mm/s~20mm/s,辊压温度50℃~80℃。

49.优选地,上述辊压次数可以但不限于是10次~20次,具体地,辊压次数为10次、11次、12次、13次、14次、15次、16次、17次、18次、19次或20次。

50.进一步地,辊压温度可以但不限于是58℃~78℃,具体地,辊压温度为58℃、60℃、62℃、64℃、66℃、68℃、70℃、72℃、74℃、76℃或78℃。

51.更进一步地,辊压速度可以但不限于是4mm/s~12mm/s,具体地,辊压速度为4mm/s、5mm/s、6mm/s、8mm/s、10mm/s或12mm/s。

52.需要说明的是,一般初始金属锂材料厚度为1cm,最终将石墨烯改性锂材料辊压至0.1mm~0.5mm厚。

53.也就是说,石墨烯改性锂材料的厚度优选为0.15mm~0.45mm,可以但不限于是,0.15mm、0.18mm、0.21mm、0.24mm、0.27mm、0.3mm、0.33mm、0.36mm、0.39mm、0.42mm或0.45mm。

54.在一个具体示例中,在惰性气氛中进行转印。

55.本发明还提供一种石墨烯改性锂材料,按照上述的石墨烯改性锂材料的制备方法制备而成的。

56.通过将超薄石墨烯材料与锂金属片接触并利用转印的方式进行结合并改性,在锂金属片表面形成一层超薄的均匀石墨烯膜,既有效避免了电解液与锂金属片的直接接触,又无需添加粘结剂就达到了在锂金属片上形成了钝化膜的效果。此外上述改性工艺还不影响锂金属片的导电性与均匀性,石墨烯改性锂材料中石墨烯修饰层的厚度非常小,不会造成电池的能量密度损失,可以抑制锂枝晶的形成,提高了锂金属片作为电池负极材料的循环稳定性和电化学性能。

57.可以理解地,本发明还提供上述的石墨烯改性锂材料在制备用于锂电池的电极材料中的应用。

58.本发明提供了一种锂电池,含有电解液、正极极片、负极极片和电池隔膜,所述电池隔膜位于所述正极极片与所述负极极片之间,所述正极极片、所述负极极片和所述电池隔膜浸润于所述电解液中,其中,所述负极极片是上述的石墨烯改性锂材料。

59.更进一步地,本发明还提供一种用电产品,其供电装置为上述的锂电池。

60.以下提供具体的实施例对本发明的石墨烯改性锂材料的制备方法和石墨烯改性锂材料作进一步详细地说明。可以理解地,以下具体实施方式所涉及到的原料,若无特殊说明,均可来源于市售。

61.下述实施例与对比例中生长在聚对苯二甲酸乙二醇酯膜石墨烯材料为cas号:7440-44-0,货号100159单层,面积5cm*5cm,货号100160双层面积5cm*5cm,货号100161三至五层面积5cm*5cm。

62.实施例1

63.本实施例提供一种石墨烯改性锂材料,如图1所示为使用的原料锂金属片实物图,如图2所示为以化学气相沉积的方式生长在聚对苯二甲酸乙二醇酯膜石墨烯材料实物图,其中石墨烯为无掺杂的石墨烯,且石墨烯的厚度为0.35纳米。上述石墨烯改性锂材料的制备步骤具体为,将图2所示的石墨烯材料长有石墨烯的一侧与如图1所示的金属锂材料接触,在氩气气氛下,在手套箱中,设置辊压机温度为60℃,辊压速度为10mm/s,利用辊压机的压力将两者进行辊压转印,过辊12次,将聚对苯二甲酸乙二醇酯膜上的石墨烯薄膜转印至金属锂片表面制备石墨烯改性锂材料,最终得到厚度为0.42mm的石墨烯改性金属锂材料。

64.实施例2

65.本实施例提供一种石墨烯改性锂材料,锂材料为锂金属片,石墨烯材料是以化学气相沉积的方式生长在热释放胶带膜石墨烯材料,其中石墨烯为无掺杂的石墨烯,且石墨烯的厚度为1.75纳米。上述石墨烯改性锂材料的制备步骤具体为,将石墨烯材料长有石墨烯的一侧与锂金属片接触,在氩气气氛下,在手套箱中,设置辊压机温度为75℃,辊压速度为5mm/s,利用辊压机压力将两者进行辊压转印,过辊20次,将聚对苯二甲酸乙二醇酯膜上的石墨烯薄膜转印至金属锂片表面制备石墨烯改性锂材料,得到厚度为0.18mm的石墨烯改性金属锂材料。

66.对比例1

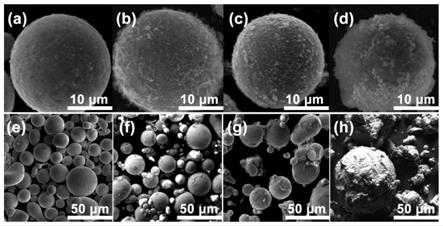

67.本对比例提供了一种石墨烯粉体涂覆改性金属锂材料,其改性浆料由按质量份数计的如下原料混合而成:石墨烯粉体:80%、粘结剂聚偏氯乙烯:1%、溶剂n-甲基吡咯烷酮:19%。将改性浆料以涂覆的方式刮涂在金属锂表面,待干燥后组装成纽扣电池。

68.对比例2

69.本对比例提供了一种石墨烯改性金属锂材料,与实施例1的区别在于在其他条件相同的情况下,在制备的过程中,仅过辊5次。

70.性能测试与结果分析

71.组装电池使用的都是纽扣电池,使用的正极是钴酸锂,负极是金属锂或石墨烯改性金属锂材料,隔膜是商业celgard2400,电解是六氟磷酸锂电解液(配方是1.0m lipf6,ec:dmc:emc=1:1:1)。

72.充放电性能测试是在1c的充放电倍率下进行测试,电化学阻抗测试频率为100mhz~0.1mhz,振幅为5mv。

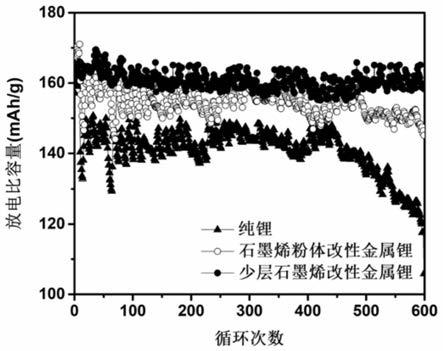

73.实施例1提供的石墨烯改性锂材料与纯锂分别作为电极材料进行电化学测试后的电压-时间图、循环性能图以及阻抗图分别如图3、图4以及图5所示。

74.将对比例1和实施例1石墨烯改性锂材料组装成纽扣电池进行电池的充放电测试,结果如图6所示,对比例1中石墨烯粉体改性金属锂材料虽然对金属锂的稳定性有提高,但是随着充放电时间增长,依然会出现容量衰减的问题。这可能是由于石墨烯粉体涂层太厚,阻碍了金属锂的脱嵌,使电化学反应动力学减速,造成了容量损失。但是实施例1使用的是少层石墨烯改性金属锂,石墨烯层厚度在0.35nm左右,不会限制金属锂的脱嵌,在长循环中能一直保持稳定高效率的充放电。

75.对比例2与实施例1中的过辊12次的石墨烯改性金属锂材料对比,分别组装成纽扣电池,进行电化学阻抗测试,实验结果如图7所示。结果发现,对比例2中过辊5次的石墨烯改性金属锂的r

sei

远大于实施例1过辊12次的石墨烯改性金属锂,r

sei

即为锂离子扩散迁移通过sei膜的电阻,与锂离子的扩散迁移有关,在一定范围内,过辊次数越多,石墨烯与金属锂的界面结合越好,r

sei

越小,锂离子的扩散迁移就越快,表现出来的电化学性能越好。

76.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

77.以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,便于具体和详细地理解本发明的技术方案,但并不能因此而理解为对发明专利保护范围的限制。应当指出的是,对于本领

域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。应当理解,本领域技术人员在本发明提供的技术方案的基础上,通过合乎逻辑地分析、推理或者有限的实验得到的技术方案,均在本发明所附权利要求的保护范围内。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求的内容为准,说明书以及附图可以用于解释权利要求的内容。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。