1.本发明涉及一种基于装车过程中车厢全时域动态跟踪的自动卸料方法,是一种自动化运输工艺方法,是一种用于铁路运输散装物料自动装车的工艺方法。

背景技术:

2.传统的铁路运输散装物料定量装车站在进行装车时,需要操作人员判断车速并注意观察车厢的位置,适时的放下溜槽进行卸料。在装卸过程需要操作人员准确的收放溜槽,并凭借经验在卸料过程中控制卸料的速率,使物料在车厢中均匀分布避免偏载,当一节车厢卸料结束后适时的提起溜槽,避免溜槽与车厢碰撞。这一切都需要人员根据经验进行判断和操作,因此传统的自动装车只能算是一种半自动装车方式。要实现玩全自动化装车则需要进行对车厢的速度和位置进行精确的测量,并根据测量结果对溜槽进行精确的控制,才能实现完全的装车自动化,因此如何精确的收放溜槽实现装车完全自动化是一个需要解决的问题。

技术实现要素:

3.为了克服现有技术的问题,本发明提出了一种基于级联光栅的铁路敞车车厢的检测构建方法。所述的方法通过构建安装在装车站列车经过的铁路两侧的级联光栅,精确的定位车厢的位置和速度,并根据车厢的位置和速度确定溜槽的收放和闸门的开度,实现完全自动化装车。

4.本发明的目的是这样实现的:一种基于装车过程中车厢全时域动态跟踪的自动卸料方法,所述方法所使用的系统包括:带有闸门和卸料溜槽的自动装车站,以及安装在穿过装车站的铁路线两侧的级联光栅,所述的级联光栅包括:沿铁路两侧长度长于一节车厢的长度短于机车长度的光栅组,所述的光栅组的光轴之间的距离d小于100毫米,所述的光栅组排列的末端为装车站溜槽的前缘和中线之间的位置,所述的级联光栅、闸门、溜槽与控制器连接;设级联光栅检测区域中的光轴的数据集合特征为遮蔽和导通,并设数据集合特征值:遮蔽为1,导通为0,使用rle编码表达遮蔽和导通的翻转变化,以及由翻转变化速率判断车速,车速判断包括列车前进和后退辨别,前进速度为正,后退速度为负,车速检测过程贯穿整个列车通过过程;所述方法的步骤如下:步骤1,收集信息:收集列车信息,包括列车各个车厢的型号,并依据型号获取各个车厢的尺寸、装载量信息,收集货物信息,包括商品煤的密度、湿度、粒径;步骤2:机车判别:列车进入级联光栅检测区域时,出现两个阶段:第一阶段:rle编码为2段,数据集合特征为:导通,遮蔽;数据集合特征值为:0,1;用以计算机车前端到达溜槽前端的当前距离;第二阶段:rle编码为1段,数据集合特征为:遮蔽;数据集合特征值为:1;用以判定当前通过车辆为机车;

步骤3,中间车厢检测装车:车厢经过级联光栅检测区域时进行四阶段判别,并根据判别情况相应的开启溜槽和闸门:第一阶段:rle编码为3段,数据集合特征为:遮蔽,导通,遮蔽;数据集合特征值为:1,0,1;用以计算当前车厢前端到达溜槽前缘的距离,并根据测得的当前车厢前端到达溜槽前缘的相应距离适时放下并调整溜槽;第二阶段:rle编码为4段,数据集合特征为:导通,遮蔽,导通,遮蔽;数据集合特征值为:0,1,0,1;用以计算当前车厢长度,以及当前车厢前端到达溜槽前缘的速度;溜槽和卸料闸门维持放下和开启状态;第三阶段:rle编码为5段:数据集合特征是遮蔽,导通,遮蔽,导通,遮蔽;数据集合特征值为:1,0,1,0,1;用以计算当前车厢前缘到达溜槽前缘的当前距离、当前车厢后缘到达溜槽前缘的当前距离;确定当前车厢是否为最后一节车厢;溜槽和卸料闸门维持放下和开启状态,如果是最后一节车厢则进入下一步骤,如果不是最后一节车厢则进入第四阶段,并将装车车厢数目加一;第四阶段:rle为4段:遮蔽,导通,遮蔽,导通;数据集合特征值为:1,0,1,0;用以计算当前车厢后缘到达溜槽前缘的当前距离,当前车厢后缘到达溜槽上升1次动作的位置阈值时,溜槽上升1次动作;当前车厢后缘到达溜槽上升2次动作的位置阈值时,溜槽上升2次动作;定量仓中卸料完成,闸门自行关闭,并回到第一阶段,进行下一节车厢的装车;步骤4,最后一节车厢检测装车:前三个阶段与步骤2中相同;第四阶段:rle编码为2段:导通,遮蔽;数据集合特征值为:0,1;计算最后一节车厢后缘的位置,最后一节车厢后缘到达溜槽上升1次动作的位置阈值时,溜槽上升1次动作;最后一节车厢后缘到达溜槽上升2次动作的位置阈值时,溜槽上升2次动作;定量仓中卸料完成,闸门自行关闭,整列车装车结束。

5.进一步的,所述的rle编码的规则为:第一段为判断位,判断位的值与第一数据段的数据集合特征值相等;判断位之后接至少一个数据段,各个数据段以遮蔽、导通的翻转为界,各个数据段的值为光轴导通或遮蔽的个数。

6.本发明的优点和有益效果是:本发明利用安装在装车站列车经过的铁路两侧的级联光栅进行rle编码,将车厢通过级联光栅的过程分为多个阶段,并对各个阶段进行细致的分析,通过分析,精确的计算车厢的运行速度和定位车厢与溜槽之间的位置,同时能够对车厢的个数进行自动记录,不但能够计算列车前进速度和定位,还能计算列车倒退的速度和定位,为实现完全自动化装车提供了精确的控制参数,将传统装车站需要经验才能实现的收放溜槽和开启闸门的工作实现了自动化,提高了装车效率,降低了装车成本和人工劳动强度。

附图说明

7.下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

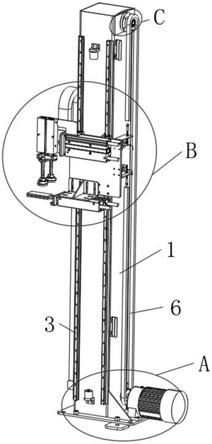

8.图1是本发明实施例一所述方法所使用的系统结构示意图;图2是本发明实施例一所述方法的流程图;图3是本发明实施例一所述方法步骤2机车进入级联光栅的第一阶段状态示意图;图4是本发明实施例一所述方法步骤2机车进入级联光栅的第二阶段状态示意图;

图5是本发明实施例一所述方法步骤3车厢进入级联光栅的第一阶段状态示意图;图6是本发明实施例一所述方法步骤3车厢进入级联光栅的第二阶段状态示意图;图7是本发明实施例一所述方法步骤3车厢进入级联光栅的第三阶段状态示意图;图8是本发明实施例一所述方法步骤3车厢进入级联光栅的第四阶段状态示意图;图9是本发明实施例一所述方法步骤4最后一节车厢进入级联光栅的第四阶段状态示意图;图10是本发明实施例二所述方法的rle编码格式示意图。

具体实施方式

9.实施例一:本实施例是一种基于装车过程中车厢全时域动态跟踪的自动卸料方法,如图1所示。本实施例所述方法所使用的系统包括:带有闸门(图1中未画出)和卸料溜槽1的自动装车站,以及安装在穿过装车站的铁路线2两侧的级联光栅3,所述的级联光栅包括:沿铁路两侧长度长于一节车厢的长度短于机车长度的光栅组,所述的光栅组的光轴之间的距离d小于100毫米,所述的光栅组排列的末端301为装车站溜槽的前缘101和中线102之间的位置,如图1所示,所述的级联光栅、闸门、溜槽与控制器连接。

10.本实施例所述的自动装车站是指能够定量称重,并利用重力通过溜槽将散装物料倾泻到车厢中的自动化装车设备。所述的闸门是装车站用于控制物料倾斜至车厢中的设施,可以是安装在溜槽出口的闸门,也可以是安装在定量仓出口处的闸门。

11.所述的溜槽是安装在装车站下部输送物料至车厢中的设施,溜槽能够从高向低放下或从低向高升起,升高时为了躲避车头的高度,降低时则为了卸料时控制物料在车厢中的堆积高度和瞬间卸料量,优化装车质量。所述的溜槽前缘是指溜槽迎接前行列车4(图1中箭头a显示了列车前行的方向)进入方向的一侧,所述的中线是指溜槽前缘和后缘中间的位置。图1中显示了列车的机车和三节车厢,车厢上的数字表示车厢的顺序编号,其中no.0表示的是机车(火车头),no.1、no.2、no.3、

……

,表示的是车厢(车皮)。图1中显示的是第一节车厢no.1装车接近车厢尾部溜槽正在卸料的状态,是从列车顶部俯视列车行进的状态。

12.本实施例所述的光栅组群是指排列在列车经过的轨道两旁的由光栅组构成光栅组链,所述的光栅组链则是一个个的光栅组首尾衔接而成,所说的光栅组包括两个分别安装在轨道两侧长条形的模块,其中一侧是发射模块,对应的另一侧是接收模块。发射模块上等距离排列一排能够发射激光的发光元件,接收模块上以同样等离安装与发射端数量相同的光接收元件。不论是发射模块还是接收模块,各个光栅组的模块首尾衔接安装在进入定量自动装车站的铁轨两侧,并使发射端各个发光元件所发出的光线能够使接收端上对应的光接收元件能够收到。即:在铁轨一侧安装发射或接收模块,在铁轨另一侧对应的安装接收或发射模块,在铁轨两侧形成光栅链,光栅链的长度超过至少一节车厢的长度,但短于机车的长度。发射点与接收点之间的光线称为光轴,当列车进入光栅组群的时候,大部分光轴均被挡住,只有少部分车厢之间缝隙的光轴能够通过,如图1中网格导通部分,形成对车厢位置的精确检测。

13.光栅组检测区域检测列车的位置关系与光栅组与溜槽的相对位置有很大关系。在多轮实验的验证测试下,本实施例将溜槽位置置于光栅测试区末端的方案效果好,即将光

栅组群的末端位置设置在溜槽的前端与中线之间的位置,距离溜槽前端的距离为n,n值是计算车厢进入装车区域的补偿值l

offset

。使用补偿值l

offset

一方面可以减少溜槽内落料对光栅检测的影响,另一方面溜槽下面的光栅可以有效避免溜槽误动作对生产安全产生的影响。

14.所述的控制器是一种具有数字处理和存储功能的电子装置,如:工控计算机,微处理器、微控制器、plc等。

15.应用实例:一个安装在铁路两侧长为15米的光栅组,光轴数501个,对应与测量列车速度范围在0.6km/h到1.2km/h区间,光轴间距30毫米,n值为900毫米。级联光栅总长l为15000mm。光轴编号,从列车进入方向开始从左向右(图1中面对纸面的左右),从图1中级联光栅的起始端开始光轴编号0-500。溜槽前缘到后缘之间的距离(溜槽出口的长度)为7.2米(7200mm)(对应240根光轴),溜槽前缘到级联光栅末端的长度(n值,即补偿值l

offset

)为900毫米(对应30根光轴)。应当说明的是:通常情况下光轴之间的距离d的长度为100毫米以下,d不能太大,d太大虽然能够降低设备成本,但会使测量精度降低,但d也不能太小,d太小则光轴密度过大,容易出现误判,成本也难于控制,因此,选择30≤d≤50为宜。

16.所述方法的具体步骤如下,流程如图2所示。通过以下步骤,本实施例将实现:1.对装车车厢的跟踪过程,主要针对的是车厢进入级联光栅检测区域后的位置变化,用rle编码表达遮蔽和导通的翻转变化,使光轴变化数字化并进行编码,通过编码判断和计算车厢的位置。

17.2.对装车车厢的速度测量,同样使用rle编码表达遮蔽和导通的翻转变化,从中计算出车厢的运动速度。

18.3.对装车车厢进入溜槽卸料区域的推算。溜槽位置是装车卸料的关键,而级联光栅与溜槽前缘的位置是确定的,因此监测车厢在级联光栅检测区域中的位置,即能够精确的推算出车厢与溜槽的距离。

19.4.装车系统卸料闸门和溜槽的全自动化控制。将溜槽和闸门的开闭与级联光栅所检测的车厢位置相关联,就能够实现闸门和溜槽的全自动控制。

20.5.装车过程前进和后退过程的判断。通过光轴数值的翻转变化检测列车的前进或后退。

21.6.装车过程车厢数目的自动加减。每完成一个车厢的装载,进行计数,直至整列列车完成装车。

22.设级联光栅检测区域中的光轴的数据集合特征为遮蔽和导通,并设数据集合特征值:遮蔽为1,导通为0,使用rle编码表达遮蔽和导通的翻转变化,以及由翻转变化速率判断车速,车速判断包括列车前进和后退辨别,前进速度为正,后退速度为负,车速检测过程贯穿整个列车通过过程。

23.级联光栅检测区域中的光轴具有两种状态,遮蔽和导通,遮蔽是指光轴被物体挡住,发射模块发出光线不能被接收模块所接收,而导通则是光轴没有被遮挡,接收模块能够收到发射模块发出的光线。光轴的数据集合是指连续多个同一状态的光轴所形成的数据称为光轴的数据集合。本实施例所述级联光栅则是利用数据集合的翻转,即导通和遮蔽的翻转变化,计算列车的前进或倒退速度,以及车厢与溜槽之间的关系,实现车厢位置和速度的监测。使用rle编码表达遮蔽和导通的翻转变化这是实现车厢监测数字化的手段。

24.步骤1,收集信息:收集列车信息,包括列车各个车厢的型号,并依据型号获取各个车厢的尺寸、装载量信息,收集货物信息,包括商品煤的密度、湿度、粒径。

25.铁路的车厢均为标准型号,本实施例所针对的铁路车厢(车皮)为敞车车厢,即四周为较高帮板,顶部为开放的车厢形状,具体有c62、c70、c80等型号,本实施例的应用实例的车厢型号为c80型。影响装车的商品煤炭参数主要是煤炭粒径的大小,以及煤炭的密度、湿度等影响流动性参数。

26.步骤2:机车判别:列车进入级联光栅检测区域时,出现两个阶段:第一阶段:rle编码为2段,数据集合特征为:导通,遮蔽;数据集合特征值为:0,1;用以计算机车前端到达溜槽前端的当前距离。

27.当机车(车头)通过级联光栅前边界302(见图1、3)之后,前面的光轴按序号顺序依次由导通翻转为遮蔽,rle编码只有2段,显示了机车在级联光栅检测区域内的位置变化和运动速度。依据上述应用实例,当列车遮挡了部分光轴,还有部分光轴没有被遮挡。

28.依据上述实例,这时机车以平均10个光轴/秒的速率遮挡光轴,并运行到第300号光轴的当前位置,如图3所示。这时的机车速度是:v=10个/s

×

30mm=300mm/s= 1.2km/h机车前端到达溜槽前缘的当前距离d:d=(500-7-30)

×

30=12200mm=12.2米,如图3所示。

29.第二阶段:rle编码为1段,数据集合特征为:遮蔽;数据集合特征值为:1;用以判定当前通过车辆为机车。

30.机车通过级联光栅时,由于机车长度超过级联光栅的长度,因此,在第二阶段光轴全部遮蔽,如图4所示。级联光栅的长度也可以超过机车的长度,其光轴的数据集合特征是:全部遮蔽。其中机车车身长于车厢的长度,反应在级联光栅的光轴被遮蔽的数量上,机车车身能够遮蔽光轴的个数超过车厢遮蔽光轴的个数,因此用光轴被遮蔽的个数也能够十分清晰的表达出通过的是机车,而不是车厢。

31.依据上述实例:这时全部501个光轴全部被遮挡,如图4所示。

32.步骤2,中间车厢检测装车:车厢经过级联光栅检测区域时进行四阶段判别,并根据判别情况相应的开启溜槽和闸门:第一阶段:rle编码为3段,数据集合特征为:遮蔽,导通,遮蔽;数据集合特征值为:1,0,1;用以计算当前车厢前端到达溜槽前缘的距离,并根据测得的当前车厢前端到达溜槽前缘的相应距离适时放下并调整溜槽。

33.自动化卸车过程中,主要是根据当前车厢进入卸料区域的范围作为溜槽和闸门动作的阈值的。本阶段中主要跟踪车厢的前端(车厢的前帮板),除去卸料闸板的关闭是根据定量仓中无料时自动关闭,卸料闸门的开启以及溜槽的下降动作、上升动作都是根据车厢的位置阈值的变化进行动作激发,该激发过程具有方向性,只在车辆前进时动作,只能沿着动作顺序要求依次动作,不得重复激发。

34.本阶段的光轴数据至少能够计算车厢的一个当前运行数据,即车厢前缘距离溜槽前缘的当前距离d1,如图5所示,以及车厢间距等。

35.依据上述实例:车厢依然以1.2km/h向前行进,根据本阶段的数据集合特征:遮蔽,导通,遮蔽,为三段数据。当第一节车厢到达图5所示位置时,当前级联光栅所产生的三段光

轴数据分别为:72,23,405。第一节车厢no1进入级联光栅检测区域,机车还没有完全通过级联光栅的检测区域,这时第一节车厢的车厢前缘距离溜槽前缘的当前距离d1为:d1=(500-73-30)

×

30=11910mm=11.91米,由此可以看出第一节车厢刚刚进入级联光栅检测区域,如图5所示。

36.本阶段和第二阶段、第三阶段所计算的一个重要参数是车厢与溜槽的相对位置,车厢在不同的位置,溜槽(不论什么形式的溜槽)都有相应的动作(放下、升起、调整高度),使卸料过程安全顺畅。例如对于伸缩式溜槽(直上直下伸缩溜槽)的放下,为使倾斜物料顺畅、安全,通常需要有两次动作。当车厢达到达放下溜槽的位置(第一个位置)时,溜槽放下并深入到车厢底部,以避免物料过多的涌入车厢中,当车厢到达第二个位置,溜槽适当抬起,使物料能够顺畅的进入并填满车厢。

37.对于伸缩溜槽或抛洒形溜槽也有类似车厢位置点,适时放下、升起并卸料期间调整溜槽,而这些位置点都需要通过级联光栅的精确测量获得。

38.第二阶段:rle编码为4段,数据集合特征为:导通,遮蔽,导通,遮蔽;数据集合特征值为:0,1,0,1;用以计算当前车厢长度,以及当前车厢前端(车厢的前帮板)到达溜槽前缘的速度;溜槽和卸料闸门维持放下和开启状态。

39.本阶段的光轴数据至少能够计算车厢的两个当前运行数据,即当前车厢长度d2,以及当前车厢的前缘距离溜槽前缘的当前距离d3等,如图6所示,这两个数据对当前车厢卸料时溜槽的放下和升起有关键性的作用。

40.依据上述实例:车厢依然以1.2km/h向前行进,根据本阶段的数据集合特征:导通,遮蔽,导通,遮蔽,为四段数据。当第一节车厢到达图6所示位置时,当前级联光栅所产生的四段光轴数据分别为:1,413,23,64,这时车厢的长度d2为第二段数据,长度为:d2=413

×

30=12390mm=12.39米;第一节车厢前缘距离溜槽前缘的当前距离d3为:d3=(500-1-413-64 30)

×

30=1560mm=1.56米,这时第一节车厢的前缘已经十分接近溜槽前缘,溜槽和闸门应做好卸料的准备,如图6所示。

41.第三阶段:rle编码为5段:数据集合特征是遮蔽,导通,遮蔽,导通,遮蔽;数据集合特征值为:1,0,1,0,1;用以计算当前车厢前缘到达溜槽前缘的当前距离、当前车厢后缘到达溜槽前缘的当前距离;确定当前车厢是否为最后一节车厢;溜槽和卸料闸门维持放下和开启状态,如果是最后一节车厢则进入下一步骤,如果不是最后一节车厢则进入第四阶段,并将装车车厢数目加一。

42.本阶段的光轴数据至少能够计算车厢的四个当前运行数据,即当前车厢前缘到达溜槽前缘的当前距离d4、当前车厢的长度d2、当前车厢后缘到达溜槽前缘的当前距离d5、下一节车厢到达溜槽的当前距离d6等,如图7所示。

43.依据上述实例:车厢依然以1.2km/h向前行进,根据本阶段的数据集合特征:遮蔽,导通,遮蔽,导通,遮蔽,为五段数据。当第一节车厢到达图7所示位置时,级联光栅所产生五段光轴数据分别为:16,23,413,23,26,这时车厢的长度d2为第三段数据,长度仍然为:d2=413

×

30=12390mm=12.39米;第一节车厢前缘距离溜槽前缘的当前距离d4为:d4=(500-16-23-413-30)

×

30=540mm=0.54米,

d5= d2 d4=(413 18)

×

30=12930mm=12.93米,d6=23

×

30 d2 d4=(23 413 18)

×

30=11040mm=14.04米,这时第一节车厢的前缘已经十分接近溜槽前缘,溜槽和闸门应做好卸料的准备,如图7所示。

44.确定车厢是否为最后一节车厢的方式是,本阶段的第一个数据(导通数据)是否超过两个车厢之间的间距,并还在不断增加,这就可以判断当前车厢是最后一节车厢。

45.第四阶段:rle为4段:遮蔽,导通,遮蔽,导通;数据集合特征值为:1,0,1,0;用以计算当前车厢后缘到达溜槽前缘的当前距离,当前车厢后缘到达溜槽上升1次动作的位置阈值时,溜槽上升1次动作;当前车厢后缘到达溜槽上升2次动作的位置阈值时,溜槽上升2次动作;定量仓中卸料完成,闸门自行关闭,并回到第一阶段,进行下一节车厢的装车。

46.本阶段的光轴数据至少能够计算车厢的四个当前运行数据,即车厢前缘离开溜槽前缘的当前距离d7、当前车厢的长度d2、车厢后缘到达溜槽前缘的当前距离d8、下一节车厢到达溜槽的当前距离d9等,如图8所示。

47.依据上述实例:车厢依然以1.2km/h向前行进,根据本阶段的数据集合特征:遮蔽,导通,遮蔽,导通,遮蔽,为四段数据。当第一节车厢到达图8所示位置时,级联光栅所产生四段光轴数据分别为:54,23,413,11。这时车厢的长度d2为第三段数据,长度仍然为:d2=413

×

30=12390mm=12.39米;第一节车厢前缘离开溜槽前缘的当前距离d7为:d7=(30-11)

×

30=330mm=0.33米,d8= d2- d7=(413-19)

×

30=11820mm=11.82米,d9=(23 413-19)

×

30=12510mm=12.51米,这时第一节车厢的前缘已经离开溜槽前缘,溜槽和闸门应做好卸料的准备,如图8所示。

48.步骤4,最后一节车厢检测装车:前三个阶段与步骤2中相同;第四阶段:rle编码为2段:导通,遮蔽;数据集合特征值为:0,1;计算最后一节车厢后缘的位置,最后一节车厢后缘到达溜槽上升1次动作的位置阈值时,溜槽上升1次动作;最后一节车厢后缘到达溜槽上升2次动作的位置阈值时,溜槽上升2次动作;定量仓中卸料完成,闸门自行关闭,整列车装车结束。

49.本步骤首先假定,最后一节车厢no.n是装运货物的敞车,当最后一节车厢的后缘离开级联光栅起始端的时候,前半部分光轴均为导通,而后半部分光轴均为遮蔽,如图9所示。

50.本阶段的光轴数据至少能够计算车厢的一个当前运行数据,即车厢后缘距离溜槽前缘的当前距离d

10

等,见图9。

51.依据上述实例:车厢依然以1.2km/h向前行进,根据本阶段的数据集合特征:导通,遮蔽,为两段数据。当最后一节车厢no.n到达图9所示位置时,级联光栅所产生两端段光轴数据分别为:151,350。这时最后一节车厢到达溜槽前缘的距离为d2,长度为:d

10

=(500-150-30)

×

30=9600mm=9.6米。

52.实施例二:本实施例实施是实施例一的改进,是实施例一关于rle编码的细化。本实施例所述

的rle编码的规则为:第一段为判断位,判断位的值与第一数据段的数据集合特征值相等;判断位之后接至少一个数据段,各个数据段以遮蔽、导通的翻转为界,各个数据段的值为光轴导通或遮蔽的个数,编码格式如图10所示。

53.rle的应用:rle全称(run-length encoding),翻译为游程编码,又译行程长度编码,又称变动长度编码法(run coding),在控制论中对于二值图像而言是一种编码方法,对连续的黑、白像素数(游程)以不同的码字进行编码,本实施例则将光轴的导通和遮蔽作为黑白像素,进行游程编码。

54.依据级联光栅的数据特点,本步骤对ele编码进行微变形,具体编码格式如下:将1定义为光轴的遮蔽数据值,0定义为导通的数据值,则数据集合特征赋值为:遮蔽集合值为1,称为遮蔽值,导通集合值为0,称为导通值。

55.rle编码的第一位定义为判断位,后接多个数据段,各个数据段中的值为数据集合,即:遮蔽集合或导通集合,即光轴遮蔽或导通的个数。数据段顺序编为:第一数据段、第二数据段、

……

等。

56.判断位的值与第一数据段的数据集合特征值相关联,第一数据段的数据集合特征为遮蔽集合时(数据集合特征值为1),则判断位的值为1,第一数据段的数据集合特征值为导通集合时(数据集合特征值为0),则判断位的值为0。

57.各个数据段的数据集合特征值由前一个数据段的数据集合特征值确定,前一个数据集合特征值是1,则本数据段的数据集合特征值则是0,相反,如果前一个数据集合特征值是0,则本数据段的集合特征值则是1。

58.rle编码实例,应用实例中,列车的机车通过级联光栅的检测区域时,光轴编号为0-500的光轴全部被遮蔽,rle编码格式为:1,501,如图4所示。

59.再以应用实例如图5所示的车厢通过级联光栅的第一阶段的编码,说明rle微调编码的方法。图5所显示的车厢状态是:机车尾部与第一节车厢的头部以及两者之间的空档正在经过级联光栅的检测区域:第一个数据段表示前端有73个光轴被遮挡,则73个1构成遮蔽集合;第二个数据段表示中间有23光轴通过两个车厢之间的空档实现了导通,则23个0构成导通集合;第三个数据段表示后面又有405个光轴被遮挡,则405个1构成遮蔽集合;rle编码格式为:17323405,见图5所示。

60.最后应说明的是,以上仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳布置方案对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案(比如各个阶段的分配、计算各个车厢运行数据的方式、步骤的先后顺序等)进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。