1.本发明涉及天然产物有效成分提取技术领域,特别是涉及一种金毛耳草挥发油的提取纯化及其应用。

背景技术:

2.挥发油(volatile oils),又称精油(essential oils),是一类在常温下能挥发的、可随水蒸汽蒸馏的、与水不相混的油状液体的总称。大多数挥发油具有芳香气味。挥发油是一类重要的活性成分,临床上除直接应用主要含挥发油的生药外,还可应用从中精制的挥发油,如桉叶油、薄荷油等。挥发油具有发散解表、芳香开窍、理气止痛、祛风除湿、活血化瘀、祛寒温里、清热解毒、解暑祛秽、杀虫抗菌等作用。但不同来源的挥发油的活性成分不同,其功能也存在较大差异,如薄荷油用驱风健胃,当归油镇痛,柴胡油退热,土荆芥油驱肠虫等。

3.金毛耳草(hedyotis chrysotricha(palib.)merr.),属于茜草科、耳草属植物,俗名石打穿。分布于我国的广东、广西、福建、江西、江苏、浙江、湖北、湖南、安徽、贵州、云南、台湾等地区。生于山谷杂木林下或山坡灌木丛中。

4.目前,对于金毛耳草的研究较少,还未有关于金毛耳草挥发油提取与使用的报道。因此,随着天然产物精细化应用的逐步实施,以及为进一步的拓展金毛耳草的应用领域,有必要对金毛耳草挥发油的提取与使用开展研究。

技术实现要素:

5.针对上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种金毛耳草挥发油的制备方法及其应用。

6.一方面,本发明提供了一种制备金毛耳草挥发油的方法,所述方法包括采用蒸馏法对金毛耳草进行挥发油的提取的步骤。

7.所述蒸馏法包括水蒸气蒸馏法、乙醚回流萃取法或同时蒸馏萃取法。

8.在优选的实施方式中,所述蒸馏法为水蒸气蒸馏法;进一步的,所述水蒸气蒸馏法的提取工艺包括如下步骤:

9.(1)将金毛耳草粉碎,加水后搅拌进行水蒸气蒸馏提取,得含挥发油水系;

10.(2)向含挥发油水系中加入有机溶剂进行萃取,弃去分出的水层,向含挥发油的有机溶剂中加入脱水干燥剂脱水,过滤回收有机溶剂,即得到纯净的挥发油。

11.优选的,步骤(1)中,将金毛耳草粉碎至粒径为40

‑

120目;优选的,将金毛耳草粉碎至粒径为60目。

12.优选的,步骤(1)中,金毛耳草和水加入的质量比为1:2~6,进一步优选为1:3.5。

13.优选的,步骤(1)中,水蒸气蒸馏提取时间为3

‑

6h。

14.优选的,步骤(2)中,所述有机溶剂选自乙酸乙酯、丙烯酸乙酯、正己烷或乙醚、二氯甲烷中的一种或几种;优选为乙醚。

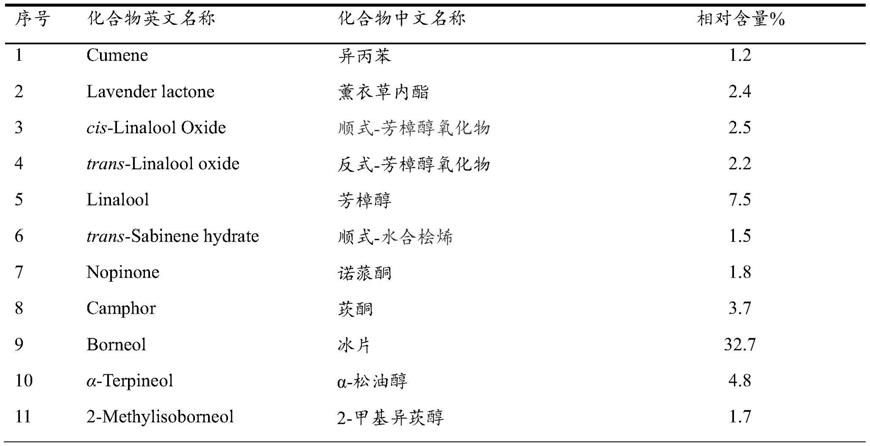

15.优选的,步骤(2)中,所述脱水干燥剂选自无水硫酸钠或无水硫酸钙;进一步优选为无水硫酸钠。

16.另一方面,本发明提供了一种金毛耳草挥发油的检测方法,步骤如下:

17.(1)按上述方法提取纯化金毛耳草挥发油;

18.(2)采用气相色谱

‑

质谱法对金毛耳草挥发油进行分析检测。

19.优选的,步骤(2)中,分析检测的条件为:hp

‑

5ms色谱柱(30m

×

0.25mm

×

0.25μm);载气:氦气;流速:1.2ml/min,溶剂延迟5min;升温程序:初始温度为60℃,保持1min,以6℃/min升温到200℃,保持5min,再以5℃/min升到280℃,保持2min。离子化方式:ei,70ev;离子源温度:250℃;载气:氦气;柱流速:1.2ml/min。

20.另一方面,本发明提供了由上述方法制备得到的金毛耳草挥发油;在一个实施方式中,所述挥发油的成分包括:异丙苯、薰衣草内酯、顺式

‑

芳樟醇氧化物、反式

‑

芳樟醇氧化物、芳樟醇、顺式

‑

水合桧烯、诺蒎酮、莰酮、冰片、α

‑

松油醇、2

‑

甲基异莰醇、甲酸异冰片酯、乙酸冰片酯、反式

‑

2,4

‑

癸二烯醛、脱氢丙二醛、1

‑

十四碳烯、六氢假紫罗酮、(e)

‑

α

‑

紫罗兰酮、β

‑

坝巴烷、脱氢

‑

β

‑

紫罗兰酮、(e)

‑

β

‑

紫罗兰酮、丁香烯氧化物、十四烷醛、刺柏烯醇、(z)

‑

6,7

‑

环氧藁本内酯、2

‑

十五烷酮、十五烷醛、十八烯、新植二烯、六氢法尼基丙酮、(z)

‑9‑

十一碳烯

‑1‑

醇、棕榈酸甲酯、异植物醇、十六酸、棕榈酸乙酯、二十碳烯和油酸。

21.在一个具体的实施方式中,所述挥发油中各成分的含量为:异丙苯1%

‑

1.5%(优选1.2%)、薰衣草内酯2%

‑

2.6%(优选2.4%)、顺式

‑

芳樟醇氧化物2.2%

‑

3.0%(优选2.5%)、反式

‑

芳樟醇氧化物2%

‑

2.6%(优选2.2%)、芳樟醇7%

‑

8%(优选7.5%)、顺式

‑

水合桧烯1%

‑

2%(优选1.5%)、诺蒎酮1%

‑

2%(优选1.8%)、莰酮3%

‑

4%(优选3.7%)、冰片30%

‑

35%(优选32.7%)、α

‑

松油醇4.5%

‑

5.5%(优选4.8%)、2

‑

甲基异莰醇1%

‑

2%(优选1.7%)、甲酸异冰片酯5%

‑

6%(优选5.4%)、乙酸冰片酯1.5%

‑

2.5%(优选1.9%)、反式

‑

2,4

‑

癸二烯醛0.1%

‑

0.5%(优选0.3%)、脱氢丙二醛0.1%

‑

0.5%(优选0.2%)、1

‑

十四碳烯0.1%

‑

1%(优选0.5%)、六氢假紫罗酮0.1%

‑

0.5%(优选0.2%)、(e)

‑

α

‑

紫罗兰酮0.1%

‑

1%(优选0.5%)、β

‑

坝巴烷0.1%

‑

1%(优选0.5%)、脱氢

‑

β

‑

紫罗兰酮0.1%

‑

0.5%(优选0.3%)、(e)

‑

β

‑

紫罗兰酮1%

‑

1.5%(优选1.3%)、丁香烯氧化物0.1%

‑

1%(优选0.6%)、十四烷醛0.1%

‑

1%(优选0.6%)、刺柏烯醇0.1%

‑

0.5%(优选0.3%)、(z)

‑

6,7

‑

环氧藁本内酯0.5%

‑

1.5%(优选1.0%)、2

‑

十五烷酮0.5%

‑

1.5%(优选0.9%)、十五烷醛2.5%

‑

3.5%(优选2.9%)、十八烯0.1%

‑

1%(优选0.6%)、新植二烯2%

‑

3%(优选2.4%)、六氢法尼基丙酮3.5%

‑

4.5%(优选3.9%)、(z)

‑9‑

十一碳烯

‑1‑

醇0.5%

‑

1.5%(优选0.8%)、棕榈酸甲酯1%

‑

2%(优选1.5%)、异植物醇1%

‑

2%(优选1.5%)、十六酸0.1%

‑

0.5%(优选0.3%)、棕榈酸乙酯0.1%

‑

0.5%(优选0.3%)、二十碳烯0.1%

‑

0.5%(优选0.2%)、油酸3.5%

‑

4.5%(优选3.8%);上述含量为质量百分比。

22.另一方面,本发明还提供了一种抑菌剂或抑菌组合物,所述抑菌剂或抑菌组合物包括上述挥发油。在一个实施方式中,所述菌包括细菌和真菌,优选,细菌。优选,抑菌剂或抑菌组合物为液体制剂或干粉制剂。

23.在一个实施方式中,所述菌包括细菌和真菌,优选为细菌。更优选,所述细菌选自革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。在一个具体的实施方式中,所述革兰氏阳性菌选自金黄色葡萄球菌和/或枯草芽孢杆菌;所述革兰氏阴性菌选自大肠杆菌和/或绿脓杆菌中的一种或

任意几种。更优选的,所述菌为金黄色葡萄球菌和/或枯草芽孢杆菌。

24.另一方面,本发明还提供了上述挥发油在制备抑菌剂或抑菌组合物中的应用。在一个实施方式中,所述抑菌剂或抑菌组合物的剂型为液体制剂或干粉制剂。

25.在一个实施方式中,上述抑菌剂或抑菌组合物还包括抗生素,例如,链霉素。

26.另一方面,本发明还提供了上述挥发油在制备治疗由细菌或真菌引起的疾病的药物中的用途。

27.在一个实施方式中,上述药物还包括抗生素,例如,链霉素。

28.另一方面,本发明还提供了上述挥发油在制备预防和/或治疗癌症的药物中的应用。

29.另一方面,本发明还提供了一种预防和/或治疗癌症的药物组合物,其含有治疗有效量的上述的金毛耳草挥发油。

30.在一个实施方式中,所述癌症选自肝癌、乳腺癌、肺癌或结肠癌中的一种或任意几种,优选,肝癌和/或乳腺癌。

31.本发明通过对金毛耳草挥发油的制备以及成分分析,结果显示,其成分及含量明显有异与其他物种的挥发油。

32.本文使用的术语“治疗有效量”表示,治疗、改善靶向的疾病或病症或者表现出可检测的治疗效果所需的治疗剂的量。

33.本发明的药物组合物在相当宽的剂量范围内是有效的。实际服用本发明药物组合为的剂量可根据有关的情况来决定。这些情况包括:受试者的身体状态、给药途径、年龄、体重、对药物的个体反应,症状的严重程度等。

34.进一步的,上述药物组合物可以制成各种药物剂型,根据不同的剂型选配相应的药学上可接受的载体,制成口服的混悬剂、胶囊剂、乳状剂,直接通过肠胃吸收用于抗癌作用;可以制成泡沫剂、乳状剂和混悬剂,直接涂抹或喷洒在病灶部位,外用药的原理是利用挥发油的渗透作用,通过皮肤或者粘膜吸收后作用于病灶,外用药例如治疗乳腺癌。

35.耳草属的植物现有已发现的化合物结构主要为木脂素类、苯丙素类、黄酮类、香豆精类、有机酸类、醇类、烃类、皂苷类、氨基酸及多糖、挥发油等,而发明人发现金毛耳草挥发油有自己的特点和化合物种类(如本技术表2所示),发明人前期研究金毛耳草挥发油的特点,采用多种方式尝试提取金毛耳草挥发油,并通过gc

‑

ms检测,发现金毛耳草所含挥发油成分绝大部分化合物在水中溶解度极低,相对更适宜通过水蒸气蒸馏法进行提取,因此提出本方案,其相较于其他挥发油提取方式而言,挥发油提取效率以及挥发油种类比例提取更高。

36.水蒸气蒸馏法提取金毛耳草挥发油过程中,极易产生原料焦化的问题,发明人实验发现,控制金毛耳草粉末的粒径是一个至关重要的因素,将粒径限制在50目以上,焦化现象明显消失,在此基础上,发明人进一步的采用合适的金毛耳草与蒸馏水的比例,减缓原料焦化问题和辅助提取。

37.具体的实施方案中,本发明所述洗净晾干后的金毛耳草与蒸馏水的质量比为1:2~6,进一步优选为1:3.5;所述金毛耳草粉碎粒径优选为60目;发明人在实验研究中发现,粉碎颗粒较大,会使水蒸汽从原料间隙流出,从而使得提取率降低,且浪费资源;而粉碎粒径过小,则使得水蒸汽无法均匀透过原料,导致蒸汽从冲开的原料中逸出,同样导致提取率

不高。

38.此外,由于金毛耳草的提取工艺是新建立的,在本发明期间,发明人参考了其他植物挥发油的提取工艺,然而与之不同的是,本发明所述挥发油含有较多易氧化成分(以烯类居多),为避免加热过程造成挥发油成分中热敏性、易分解、易氧化成分损失,本发明所述水蒸汽蒸馏提取时间限制在3

‑

6h;适宜的提取时间能够保证尽可能由金毛耳草中提取出挥发油组分,同时也避免提取时间过长造成的资源浪费。

39.所述有机溶剂选自乙酸乙酯、丙烯酸乙酯、正己烷、乙醚中的一种或几种,优选为乙醚;申请人对于水蒸气蒸馏

‑

有机溶剂萃取法进行单因素实验发现,乙醚对金毛耳草挥发油组分萃取效果最佳,相较于其他的有机溶剂具有更好的提取率。

40.本发明的优选的一个实施方式中,金毛耳草挥发油的提取纯化方法,包括:

41.(1)取新鲜金毛耳草洗净晾干后粉碎至粒径为60目,加入蒸馏水后搅拌进行水蒸汽蒸馏,蒸馏提取时间为5h,得含挥发油水系;其中,所述洗净晾干后的金毛耳草与蒸馏水的质量比为1:3.5;

42.(2)向含挥发油水系中加入乙醚进行萃取,弃去分出的水层,向含挥发油的乙醚溶液中加入无水硫酸钠脱水,过滤回收乙醚即得到干燥纯净的挥发油。

43.为了便于更为有效的对金毛耳草挥发油提取工艺进行过程质量控制,本发明优选的实施方式为,一种由上述提取纯化方法制备得到的金毛耳草挥发油的检测方法,所述方法包括采用气相色谱

‑

质谱法(gc

‑

ms)分析检测,检测条件为:hp

‑

5ms色谱柱(30m

×

0.25mm

×

0.25μm);载气:氦气;流速:1.2ml/min,溶剂延迟5min;升温程序:初始温度为60℃,保持1min,以6℃/min升温到200℃,保持5min,再以5℃/min升到280℃,保持2min。离子化方式:ei,70ev;离子源温度:250℃;载气:氦气;柱流速:1.2ml/min;

44.检测并控制所述金毛耳草挥发油化学成分,包括冰片、芳樟醇、甲酸异冰片酯、α

‑

松油醇、六氢甲酰基丙酮和油酸等成分的控制;

45.更为全面的,检测所述金毛耳草挥发油的主要化学成分包括:异丙苯、薰衣草内酯、顺式

‑

芳樟醇氧化物、反式

‑

芳樟醇氧化物、芳樟醇、顺式

‑

水合桧烯、诺蒎酮、莰酮、冰片、α

‑

松油醇、2

‑

甲基异莰醇、甲酸异冰片酯、乙酸冰片酯、反式

‑

2,4

‑

癸二烯醛、脱氢丙二醛、1

‑

十四碳烯、六氢假紫罗酮、(e)

‑

α

‑

紫罗兰酮、β

‑

坝巴烷、脱氢

‑

β

‑

紫罗兰酮、(e)

‑

β

‑

紫罗兰酮、丁香烯氧化物、十四烷醛、刺柏烯醇、(z)

‑

6,7

‑

环氧藁本内酯、2

‑

十五烷酮、十五烷醛、十八烯、新植二烯、六氢法尼基丙酮、(z)

‑9‑

十一碳烯

‑1‑

醇、棕榈酸甲酯、异植物醇、十六酸、棕榈酸乙酯、二十碳烯、油酸。

46.本发明的一个实施方案中将上述检测方法用于金毛耳草挥发油的鉴别以及将上述分离方法结合检测方法用于金毛耳草的鉴别。

47.例如,一种金毛耳草挥发油的鉴别方法,所述方法包括将待测挥发油采用气相色谱

‑

质谱法(gc

‑

ms)分析检测,检测条件为:hp

‑

5ms色谱柱(30m

×

0.25mm

×

0.25μm);载气:氦气;流速:1.2ml/min,溶剂延迟5min;升温程序:初始温度为60℃,保持1min,以6℃/min升温到200℃,保持5min,再以5℃/min升到280℃,保持2min。离子化方式:ei,70ev;离子源温度:250℃;载气:氦气;柱流速:1.2ml/min;

48.待测挥发油检测结果与金毛耳草挥发油化学成分(冰片、芳樟醇、甲酸异冰片酯、α

‑

松油醇、六氢甲酰基丙酮和油酸)比对。

49.一种金毛耳草的鉴别方法,所述方法包括待测物种挥发油的提取和待测物种挥发油的检测,

50.所述待测物种挥发油的提取包括:(1)取待测物种洗净晾干后粉碎至粒径为50

‑

100目,加入蒸馏水后搅拌进行水蒸汽蒸馏,得含挥发油水系;

51.(2)向含挥发油水系中加入有机溶剂进行萃取,弃去分出的水层,向含挥发油的有机溶剂中加入脱水干燥剂脱水,过滤回收有机溶剂即得到干燥纯净的挥发油;

52.待测物种挥发油的检测包括:将待测物种挥发油采用气相色谱

‑

质谱法(gc

‑

ms)分析检测,检测条件为:hp

‑

5ms色谱柱(30m

×

0.25mm

×

0.25μm);载气:氦气;流速:1.2ml/min,溶剂延迟5min;升温程序:初始温度为60℃,保持1min,以6℃/min升温到200℃,保持5min,再以5℃/min升到280℃,保持2min。离子化方式:ei,70ev;离子源温度:250℃;载气:氦气;柱流速:1.2ml/min;

53.待测挥发油检测结果与金毛耳草挥发油化学成分(冰片、芳樟醇、甲酸异冰片酯、α

‑

松油醇、六氢甲酰基丙酮和油酸)比对。

54.此外,本发明研究了所述金毛耳草挥发油的系列可能功用,公开了上述金毛耳草挥发油的应用。

55.发明人前期也研究过多种植物挥发油的功能,如錾菜挥发油、豆腐菜挥发油、刺毛峨参挥发油等,但不同植物挥发油成分十分复杂,且来源不同,功能也存在较大差异,据发明人了解,同时具有抑菌、抗肿瘤活性多功能用途的挥发油种类仍较少,其功能仍主要跟活性成分及其相关比例有关,发明人前期发现了豆腐菜挥发油具有此功能,刺毛峨参挥发油也具有该功效,而在研究金毛耳草挥发油过过程中,发明人发现该挥发油同时具有良好的抑菌和抗癌活性多种功能,对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌和绿脓杆菌均有良好的抑菌活性,对hepg2(人肝癌细胞)、mcf

‑

7(人乳腺癌细胞)、lo2(人正常肝细胞)、a

‑

549(人肺癌细胞)和hct

‑

116(人结肠癌细胞)具有良好的抗癌抑癌效果。

56.在本发明另外一些具体的实施方式中,本发明公开了所述金毛耳草挥发油作为抑菌剂应用于食品、药品、化妆品或保健品的用途;进一步的,所述金毛耳草挥发油作为金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌和绿脓杆菌的抑菌剂。

57.进一步的,本发明公开了上述金毛耳草挥发油的应用,所述金毛耳草挥发油作为抗癌制剂应用于食品、药品或保健品;进一步的,所述金毛耳草挥发油作为肝癌、乳腺癌、肺癌和结肠癌的抗癌制剂。例如药品,以金毛耳草挥发油为原料,根据不同的剂型选配相应的药学上可接受的载体,制成口服的混悬剂、胶囊剂、乳状剂,直接通过肠胃吸收用于抗癌作用;可以制成泡沫剂、乳状剂和混悬剂,直接涂抹或喷洒在病灶部位,外用药的原理是利用挥发油的渗透作用,通过皮肤或者粘膜吸收后作用于病灶,外用药例如治疗乳腺癌。

58.本发明的有益效果:

59.(1)本发明首次采用水蒸气蒸馏和有机萃取技术提取纯化得到金毛耳草挥发油,所述提取工艺针对金毛耳草挥发油成分特点,可以有效防止原料焦化、避免加热过程造成挥发油成分中热敏性、易分解、易氧化成分损失、避免造成挥发油活性损失和挥发油品质降低,提高挥发油成分(包括成分种类和活性成分含量)的提取率;并且提取纯化方法工艺简单,成本低,制备工艺中的蒸馏水和有机溶剂能够重复利用,经本发明制备工艺获得的挥发油含水率低,挥发油主活性成分较全面保留。

60.(2)本发明首次建立了金毛耳草挥发油的组成及量化分析,通过金毛耳草挥发油的特点其他物种挥发油活性成分的不同,分别建立了金毛耳草挥发油提取工艺的质量控制检测方法和金毛耳草挥发油的鉴别以及于金毛耳草的鉴别方法。

61.(3)本发明提取纯化得到的金毛耳草挥发油,经试验验证同时具有良好的抑菌和抗癌活性,对金黄色葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌和绿脓杆菌均有良好的抑菌活性,对hepg2(人肝癌细胞)、mcf

‑

7(人乳腺癌细胞)、lo2(人正常肝细胞)、a

‑

549(人肺癌细胞)和hct

‑

116(人结肠癌细胞)具有良好的抗癌抑癌效果,适合工业化生产应用。

具体实施方式

62.应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本技术提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本技术所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

63.需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本技术的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

64.正如背景技术所介绍的,挥发油成分十分复杂,且来源不同,功效各异,对于金毛耳草的研究较少;目前还未有关于金毛耳草挥发油提取与使用的报道。基于此,本技术提出了一种金毛耳草挥发油的制备方法及其应用。

65.为了使得本领域技术人员能够更加清楚地了解本技术的技术方案,以下将结合具体的实施例详细说明本技术的技术方案。

66.本发明实施例中所用的试验材料均为本领域常规的试验材料,均可通过商业渠道购买得到。

67.实施例1:预实验

68.分别采用不同的提取方法对金毛耳草挥发油进行提取,具体如下:

69.1、水蒸气蒸馏法:

70.(1)取600g金毛耳草粉碎磨粉,加入1000g蒸馏水后搅拌进行水蒸汽蒸馏,蒸馏提取时间为5h,得含挥发油水系;

71.(2)向含挥发油水系中加入乙醚进行萃取,弃去分出的水层,向含挥发油的乙醚溶液中加入无水硫酸钠脱水,过滤回收乙醚即得到干燥纯净的挥发油。

72.2、同时蒸馏萃取法:

73.称取600g金毛耳草粉碎磨粉于蒸馏烧瓶中,加入1000g蒸馏水,同时量取乙醚于蒸馏烧瓶中,连接同时蒸馏萃取装置,同时蒸馏萃取收集乙醚液,并用无水硫酸钠脱水,乙醚萃取液于旋转蒸发仪真空浓缩,得到挥发油。

74.3、乙醚回流萃取法:

75.称取600g金毛耳草粉碎磨粉于蒸馏烧瓶中,加入乙醚进行回流萃取。

76.预实验的考察结果见表1。

77.表1预实验结果

[0078][0079][0080]

由表1可以看出,采用水蒸气蒸馏法的挥发油得率较高,因此,后续实验中对于挥发油的提取采用水蒸气蒸馏法。

[0081]

实施例2:金毛耳草挥发油的提取纯化方法

[0082]

(1)取600g新鲜金毛耳草洗净晾干后粉碎至粒径为60目,加入1000g蒸馏水后搅拌进行水蒸汽蒸馏,蒸馏提取时间为5h,得含挥发油水系;

[0083]

(2)向含挥发油水系中加入乙醚进行萃取,弃去分出的水层,向含挥发油的乙醚溶液中加入无水硫酸钠脱水,过滤回收乙醚即得到干燥纯净的挥发油;提取率为0.41%,挥发油中的含水率为0.65%。

[0084]

实施例3:金毛耳草挥发油的检测方法

[0085]

采用gc

‑

ms对实施例2得到的金毛耳草挥发油进行检测,具体检测条件如下:hp

‑

5ms色谱柱(30m

×

0.25mm

×

0.25μm);载气:氦气;流速:1.2ml/min,溶剂延迟5min;升温程序:初始温度为60℃,保持1min,以6℃/min升温到200℃,保持5min,再以5℃/min升到280℃,保持2min。离子化方式:ei,70ev;离子源温度:250℃;载气:氦气;柱流速:1.2ml/min。共检测出金毛耳草挥发油中化学成分37种,具体化学成分及相对含量见表2。

[0086]

表2金毛耳草挥发油化学成分

[0087]

[0088][0089]

实施例4:金毛耳草挥发油的抑菌作用

[0090]

1.验菌种和培养基

[0091]

试验菌种:选择四种细菌菌株用于抑菌试验,包括革兰氏阳性菌:金黄色葡萄球菌(atcc 6538),枯草芽孢杆菌(atcc 6633)和革兰氏阴性菌:大肠杆菌(atcc 25922),绿脓杆菌(atcc 27853)。

[0092]

试验用培养基:细菌mhb(mueller hinton broth)培养基。

[0093]

2.试验方法

[0094]

(1)灭菌:

[0095]

将实验所需要的培养基、试管、培养皿、枪头、蒸馏水等在121℃湿热灭菌20min,灭完菌将其放置超净工作台紫外灭菌30min。

[0096]

(2)菌悬液的配制:

[0097]

从经过活化的菌体斜面上挑取一环菌体接种于相应的mhb培养基中,放入恒温摇床中37℃条件下隔夜培养。分别吸取以上培养好的处于对数生长期的供试菌液0.5ml,用mh

肉汤稀释成0.5麦氏比浊标准的菌悬液。再用mh肉汤将上述菌悬液进行1∶100稀释后,得到1

‑2×

106cfu/ml备用。

[0098]

(3)供试药物:

[0099]

对照药物:氯霉素;样品:实施例3所得金毛耳草挥发油的5mg/ml稀释液。

[0100]

(4)mic的测定:

[0101]

吸取稀释好的菌液加于96孔细胞培养板中,每孔100μl,并加入已配置好的不同浓度的药物100μl。倒数第二孔不加药物(仅加培养基和细菌)加入稀释菌液100μl,为细菌生长对照孔。最后一列为阳性对照氯霉素。置于振荡器上振荡1min,使孔内溶液充分混匀后,将96孔板振荡摇匀后置于37℃恒温培养箱中培养12

‑

16小时后,向每孔中加入用无菌水配置的1%ttc(2,3,5

‑

三苯基氯化四氮唑)溶液20μl,振荡摇匀于37℃恒温培养箱中培养30到60分钟,观察每孔颜色变化。取未呈现颜色变化的最后一孔所含挥发油浓度为其最低抑菌浓度mic。

[0102]

重复所有mic值的测量一式三份。

[0103]

(5)mbc的测定

[0104]

每孔100μl的样品(没有任何颜色改变)在mha板上传代培养,并在36℃下孵育18

‑

24小时(过夜)。mbc被定义为没有任何细菌生长的最低浓度。

[0105]

3.实验结果

[0106]

抑菌效果用最小抑菌浓度mic表示,测量结果见表3。

[0107]

表3金毛耳草挥发油抑菌活性

[0108][0109]

由表3可以看出,金毛耳草挥发油对4种供试菌都有一定的抑制作用,其对金黄色葡萄球菌的最低抑菌浓度为0.039mg/ml,对枯草芽孢杆菌的最低抑菌浓度为0.078mg/ml,对大肠杆菌的最低抑菌浓度为0.625mg/ml,对绿脓杆菌的最低抑菌浓度为0.625mg/ml。

[0110]

上述试验说明金毛耳草挥发油可作为天然抗菌剂用于食品、药品保健品或化妆品行业,代替有毒副作用的合成抗菌剂。

[0111]

实施例5:金毛耳草挥发油的细胞毒性

[0112]

1.细胞培养

[0113]

hepg2(人肝癌细胞)、mcf

‑

7(人乳腺癌细胞)、lo2(人正常肝细胞)、a

‑

549(人肺癌细胞)和hct

‑

116(人结肠癌细胞)细胞株用含10%新生牛血清以及青霉素、链霉素各100u/ml的rpmi1640培养基置于37℃、饱和湿度、5%co2的培养箱中培养。

[0114]

2.mtt法检测细胞活力

[0115]

取对数生长期的肿瘤细胞悬浮于含10%胎牛血清以及2mm谷氨酰胺的rpmi

‑

1640培养基中,用玻璃吸管轻轻吹打成单细胞悬液,用tc10自动细胞计数仪计数。将细胞接种于96孔培养板,细胞密度为5

×

103个/ml,每孔200μl。在37℃、5%co2的培养箱预培养25h使细胞粘附后,加入预先配制的浓度分别为0.016、0.031、0.063、0.125、0.250、0.500、1和2mg/ml的挥发油溶液对肿瘤细胞进行处理。并设阴性对照及空白对照。再分别连续培养25h、48h、72h,然后用mtt法测定。每孔加入10μl 5mg/ml的mtt溶液,继续培养2h后,吸去上清液。每孔加入100μl dmso,置微量振荡器振荡10min使结晶完全溶解,于multiskan ascent酶标仪在波长570nm下测定吸光度(a)值,计算细胞增殖抑制率,该测定一式三份。细胞增殖抑制率如下计算。

[0116]

细胞增殖抑制率/%=[1

‑

od处理组/od对照]

×

100%

[0117]

3.实验结果

[0118]

细胞毒性以抑制50%细胞生长时所需样品浓度即(ic50值)表示,测量结果见表4。

[0119]

表4金毛耳草挥发油细胞毒性(ic50值μg/ml)

[0120][0121]

由表4可以看出,金毛耳草挥发油对hepg2、mcf

‑

7、lo2、a

‑

549和hct

‑

116五种细胞都有一定的抑制作用,其对hepg2 72小时ic50为0.054mg/ml;对mcf

‑

7 72小时ic50为0.031mg/ml。其对lo2、hepg2和mcf

‑

7具有较强的细胞毒性作用,72小时内ic50值范围为12.55

±

0.76至19.52

±

0.49μg/ml。在72小时内还观察到对hct

‑

116和a

‑

549细胞的中度细胞毒性作用,ic50值分别为20.87

±

0.41和42.45

±

1.58μg/ml。

[0122]

上述结果说明金毛耳草挥发油可作为天然抗癌细胞剂用于食品、药品或保健品行业。

[0123]

实施例6:金毛耳草挥发油的协同效应

[0124]

(1)菌悬液的配制:

[0125]

从经过活化的菌体斜面上挑取一环菌体接种于相应的mhb培养基中,放入恒温摇床中37℃条件下隔夜培养。分别吸取以上培养好的处于对数生长期的供试菌液0.5ml,用mh肉汤稀释成0.5麦氏比浊标准的菌悬液。再用mh肉汤将上述菌悬液进行1∶100稀释后,得到1

‑2×

106cfu/ml备用。

[0126]

(2)协同效应操作方法:

[0127]

根据挥发油和抗生素(链霉素)的mic值,用mhb培养基将挥发油和抗生素(链霉素)稀释到各自mic值的1/64到4倍的不同浓度并转移至96孔微孔板(每孔50μl)。抗生素沿纵轴连续稀释,而挥发油沿横轴连续稀释。因此,每孔代表所测试组合的独特浓度。然后在每孔中加入100μl预先制备的接种物。96孔板在36℃下孵育12

‑

16h。孵育期结束后,加入20μl1%ttc,再孵育30min。测定生长

‑

无生长界面的孔,并根据以下公式计算组合物的分数抑制浓度指数(fici):

[0128][0129]

表5金毛耳草挥发油的协同效应

[0130][0131]

eo:挥发油;sm:链霉素;mic

a

:mic of an individual sample;单独样品或抗生素的最小抑制浓度;

[0132]

mic

c

:mic at the most effective combination;最有效的协同时(协同效果最好时)的样品及抗生素浓度

[0133]

由表5可以看出金毛耳草挥发油与链霉素联合使用时具有显著的协同效应。

[0134]

对比例1:金毛耳草挥发油的提取纯化

[0135]

将步骤(1)中金毛耳草粉碎的粒径调整为40目,其余操作同实施例2,制备得到挥发油,提取率为0.35%,挥发油中的含水率为0.68%。

[0136]

对比例2:金毛耳草挥发油的提取纯化

[0137]

将步骤(1)中金毛耳草粉碎的粒径调整为120目,其余操作同实施例2,制备得到挥发油,提取率为0.32%,挥发油中的含水率为0.71%。

[0138]

对比例3:金毛耳草挥发油的提取纯化

[0139]

将实施例2的步骤(2)中“向含挥发油水系中加入乙醚进行萃取”调整为“向含挥发油水系中加入二氯甲烷进行萃取”,其余操作同实施例2,制备得到挥发油,提取率为0.37%,挥发油中的含水率为0.66%。

[0140]

以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。