1.本发明属于给排水科学与工程领域,提供一种具有沉淀功能的垂直潜流人工湿地,尤其是一种一体化的具有浅层沉淀功能和规范水流方向的浅层沉淀回转式人工湿地。

背景技术:

2.人工湿地是一种通过植物、基质和微生物三部分协同作用去除水体污染物的生态修复系统。相对于传统污水处理工艺,人工湿地具有构建使用成本低、操作维护简便、低能耗和高成效等优点。但是,目前人工湿地普遍面临以下缺陷,一是结构简单、功能单一。多数人工湿地过于强化污染水体的生态修复功能,并未拓展其其他功能,沉淀过滤等水质净化的物理化学作用较弱,不得不单独配备预处理单元,造成净化工艺繁杂,占地面积过大;二是具有多种功能的复合型人工湿地往往集成度较低。结构松散而复杂,给运行维护造成一定困难。同时,以物理化学作用为主的传统的预处理工艺,如浅层沉淀水处理工艺,斜板(管)定向排列,空间利用率不高,有效容积较小,阻碍了沉淀池表面负荷的提升,不利于更大的发挥浅层沉淀理论在实践中的指导作用。

技术实现要素:

3.本发明针对目前人工湿地生物净化技术和浅层沉淀池存在的上述弊端,提供了一种斜板回转式布置的、水流垂向转折流动的一体化的具有浅层沉淀功能和规范水流方向的浅层沉淀回转式人工湿地。

4.本发明的目的可以通过以下技术方案来实现。

5.一种浅层回转沉淀式转折流人工湿地,包括位于外侧的转折流人工湿地和内侧的回转浅层沉淀池,转折流人工湿地和回转浅层沉淀池的垂向中心线重合,所述的转折流人工湿地包括位于外侧的排水槽、内侧的基质箱,排水槽和基质箱的垂向中心线重合;所述的回转浅层沉淀池包括上部的进水区、中部的沉淀区、下部的缓冲区、底部的集泥区,四者的垂向中心线重合。

6.所述的排水槽包括左槽板、右槽板、前槽板、后槽板和排水槽底板;所述的左槽板、右槽板、前槽板、后槽板尺寸相等,竖直放置;左槽板、右槽板、前槽板、后槽板共同围挡组成排水槽,在排水槽底板上设有左排水孔和右排水孔;分别设置在排水槽底板的左右两侧中心部位,左排水孔和右排水孔的下端分别紧密连接有竖直的左排水管和右排水管;所述的左排水管和右排水管均为内径相等圆形短管。

7.所述的基质箱包括左箱板、右箱板、前箱板、后箱板、水平箱底板;左箱板、右箱板、前箱板、后箱板的中上部设置有排水孔,所述的排水孔为长方形孔;左箱板、右箱板、前箱板、后箱板的外侧中上部位与排水槽底板的内部中空环状边沿垂直紧密连接。

8.在基质箱的内部设有转折板,其下边沿与水平箱底板垂直紧密连接,连接位置与水平箱底板的外部边沿以及内部边沿的距离相等,其上部边沿与基质箱的上部边沿等高;转折板的下部设置有导流孔,所述的导流孔为长方形孔,其尺寸与排水孔的尺寸一致。

9.所述的进水区包括左壁板、右壁板、前壁板、后壁板、出水孔、进水竖管、进水喇叭口;所述的左壁板、右壁板、前壁板、后壁板尺寸相同;左壁板、右壁板、前壁板、后壁板,围挡形成进水区;左壁板、右壁板、前壁板、后壁板的中上部设置有出水孔,所述的出水孔为长方形孔;所述的进水竖管为垂直设置于进水区中心的圆管;所述的进水喇叭口为下端小上端大的同心异径管,其下端内径与进水竖管的内径相等,并与进水竖管紧密相接;进水喇叭口的高度为其下端内径的1.0~1.5倍。

10.所述的沉淀区包括沉淀区左壁板、沉淀区右壁板、沉淀区前壁板、沉淀区后壁板、左斜板、右斜板、前斜板、后斜板;所述的沉淀区左壁板、沉淀区右壁板、沉淀区前壁板、沉淀区后壁板均为尺寸相等的等腰梯形薄板;沉淀区左壁板、沉淀区右壁板、沉淀区前壁板、沉淀区后壁板与竖直方向成25

°

~35

°

放置,相邻壁板首尾紧密相接,围挡组成沉淀区,使沉淀区形成一个敞口的中空倒置四棱台,其顶部边沿与进水区的底部边沿紧密相接;沉淀区左壁板、沉淀区右壁板、沉淀区前壁板、沉淀区后壁板的外侧中部位置分别与水平箱底板的内环边沿紧密连接;所述的左斜板、右斜板、前斜板、后斜板均为等腰梯形薄板,置于沉淀区的内部,二者之间的净距为80mm~120mm,并以此距离向内侧继续放置斜板,直至各斜板底部边沿围成的正方形尺寸不小于200mm

×

200mm;各个斜板相接的边沿紧密连接。

11.所述的缓冲区包括左缓冲板、右缓冲板、前缓冲板、后缓冲板、进水弯头、进水横管;所述的左缓冲板、右缓冲板、前缓冲板、后缓冲板尺寸相等,并竖直放置,各个垂直边首尾紧密连接,围挡组成缓冲区,其顶部边沿紧密连接沉淀区的底部边沿;进水竖管的下端延申至缓冲区的上下向的中心部位,其下端与进水弯头的上端紧密连接,进水弯头为90

°

弯头,其右端与进水横管的左端紧密连接,进水横管的右端伸出右缓冲板的中下部。

12.所述的集泥区包括左集泥板、右集泥板、前集泥板、后集泥板;所述的左集泥板、右集泥板、前集泥板、后集泥板均为尺寸相等的等腰梯形薄板,与竖直方向成25

°

~35

°

放置,顶部分别与缓冲区的底部边沿紧密连接;左集泥板、右集泥板、前集泥板、后集泥板下端分别围成中心角为90

°

的弧形;相邻集泥板首尾相接,围挡组成集泥区,使集泥区成为一个上端为矩形敞口下端为圆形敞口的、由中空倒置四棱台向中空倒置圆台过渡的空间结构;集泥区下端圆形敞口紧密连接有排泥竖管,其内径与集泥区下端形成的圆形敞口孔洞的直径相同。

13.与现有技术相比,本发明具有以下优点。

14.(1)功能多样、集成度高。本装置将浅层沉淀池与人工湿地相结合,不需要配备其他过多的预处理单元,丰富了人工湿地的功能,提高了装置的一体化程度。

15.(2)占地面积小。本装置将浅层沉淀池设置于装置内部,同时在人工湿地内部设置了转折板,不但利用浅层沉淀原理提高了装置的表面负荷,而且优化了人工湿地内部的水力条件,减少了短流发生的可能性,增加了有效容积,从而大大的减小了占地面积。

16.(3)沉淀效率高。通过斜板的设置,增加了表面负荷,提高了沉淀的效率,同时本装置的斜板为环形斜板,有利于水质净化效能和有效容积利用率的提高。

附图说明

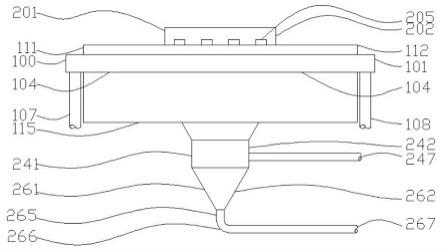

17.图1为本发明一种浅层回转沉淀式转折流人工湿地俯视图。

18.图2为本发明一种浅层回转沉淀式转折流人工湿地正视图。

19.图3为本发明一种浅层回转沉淀式转折流人工湿地左视图。

20.图4为图1的

ⅰ‑ⅰ

剖视图。

21.图5为图1的

ⅱ‑ⅱ

剖视图。

22.图6为图4中a点大样图。

23.图7为图5中b点大样图。

24.图8为图5的西南等轴测图。

具体实施方式

25.以下是本发明的具体实施例并结合附图1~附图8,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明并不限于这些实施例。

26.一种浅层回转沉淀式转折流人工湿地装置,包括位于外侧的转折流人工湿地1和内侧的回转浅层沉淀池2,二者的垂向中心线重合。所述的转折流人工湿地1包括位于外侧的排水槽10、内侧的基质箱11,二者的垂向中心线重合。所述的回转浅层沉淀池2包括上部的进水区20、中部的沉淀区22、下部的缓冲区24、底部的集泥区26,四者的垂向中心线重合。

27.所述的排水槽10包括左槽板100、右槽板101、前槽板102、后槽板103和排水槽底板104。所述的左槽板100、右槽板101、前槽板102、后槽板103均为尺寸相等的长方形薄板,并竖直放置;所述的排水槽底板104为水平放置的中空方形薄板;左槽板100、右槽板101、前槽板102、后槽板103各个垂直边首尾紧密连接,其底部边沿与水槽底板104外部环状边沿紧密连接,共同围挡组成排水槽10。在排水槽底板104上设有左排水孔105和右排水孔106,所述的左排水孔105和右排水孔106均为尺寸相等的圆形孔洞,分别设置在排水槽底板104的左右两侧中心部位,其直径为排水槽10宽度的80%~90%。左排水孔105和右排水孔106的下端分别紧密连接有竖直的左排水管107和右排水管108。所述的左排水管107和右排水管108均为内径相等圆形短管。

28.所述的基质箱11包括左箱板111、右箱板112、前箱板113、后箱板114、水平箱底板115。其中左箱板111、右箱板112、前箱板113、后箱板114均为大小相等的长方形薄板,并竖直放置,其宽度为其高度的4~4.5倍;所述的水平箱底板115为中部中空的水平放置的平面薄板。左箱板111、右箱板112、前箱板113、后箱板114的首尾互相相接,组成一个敞口的中空长方体,其下部边沿与水平箱底板115的外部边沿紧密连接,围挡组成基质箱11,基质箱11的高度为1.2m~1.6m。左箱板111、右箱板112、前箱板113、后箱板114的中上部设置有排水孔116,所述的排水孔116为长方形孔,其底边与基质箱11上边沿的距离为0.35~0.45m,两排水孔净距为0.8~1.2倍孔长。左箱板111、右箱板112、前箱板113、后箱板114的外侧中上部位与排水槽底板104的内部中空环状边沿垂直紧密连接,排水槽底板104的上表面与排水孔116底边净距为排水孔116高度的1.5~2.5倍,排水槽10的上边沿高出排水孔116底边的高度为排水孔116高度的3.5~4.5倍。

29.在基质箱11的内部设有转折板12,所述的转折板12包括左转板121、右转板122、前转板123、后转板124。所述的左转板121、右转板122、前转板123、后转板124均为尺寸相等的长方形薄板,并竖直放置,各个垂直边首尾紧密连接,围挡组成一个上端敞口的中空长方体,其下边沿与水平箱底板115垂直紧密连接,连接位置与水平箱底板115的外部边沿以及内部边沿的距离相等,其上部边沿与基质箱11的上部边沿等高。左转板121、右转板122、前

转板123、后转板124的下部分别设置有导流孔125,所述的导流孔125为长方形孔,其尺寸与排水孔116的尺寸一致,其与基质底端距离为0.2~0.5倍孔高,导流孔125的净距为1.0倍的孔长。

30.所述的进水区20包括左壁板201、右壁板202、前壁板203、后壁板204、出水孔205、进水竖管206、进水喇叭口207。所述的左壁板201、右壁板202、前壁板203、后壁板204均为尺寸相同的长方形薄板。左壁板201、右壁板202、前壁板203、后壁板204各个垂直边首尾紧密连接,并竖直放置,围挡形成进水区20。左壁板201、右壁板202、前壁板203、后壁板204的中上部设置有出水孔205,所述的出水孔205为长方形孔,其宽和高分别为排水孔116的2倍,其底边与进水区20上部边沿垂直净距为3~3.5倍出水孔205的高度,两孔间距为1.5倍孔长。出水孔205的底边高出排水孔116的高度为0.4m~0.5m。所述的进水竖管206为垂直设置于进水区20中心的圆管,其内径与出水孔205的宽度相等,长度为进水区20高度的1.2~1.4倍。所述的进水喇叭口207为下端小上端大的同心异径管,其下端内径与进水竖管206的内径相等,并与进水竖管206紧密相接,其上端内径为下端的3.5~4.5倍。进水喇叭口207的高度为其下端内径的1.0~1.5倍,其上边沿与出水孔205底边的净距为进水竖管206内径的3~5倍。进水区20的高度为1.2m~1.8m,其宽度为左箱板111宽度的二分之一~三分之二。

31.所述的沉淀区22包括沉淀区左壁板221、沉淀区右壁板222、沉淀区前壁板223、沉淀区后壁板224、左斜板225、右斜板226、前斜板227、后斜板228。所述的沉淀区左壁板221、沉淀区右壁板222、沉淀区前壁板223、沉淀区后壁板224均为尺寸相等的等腰梯形薄板,且上底的长度与左壁板201的宽度相等,长度均为0.9m~1.0m;沉淀区左壁板221、沉淀区右壁板222、沉淀区前壁板223、沉淀区后壁板224与竖直方向成25

°

~35

°

放置,相邻壁板首尾紧密相接,围挡组成沉淀区22,使沉淀区22形成一个敞口的中空倒置四棱台,其顶部边沿与进水区20的底部边沿紧密相接。沉淀区左壁板221、沉淀区右壁板222、沉淀区前壁板223、沉淀区后壁板224的外侧中部位置分别与水平箱底板115的内环边沿紧密连接。所述的左斜板225、右斜板226、前斜板227、后斜板228均为等腰梯形薄板,其长度与沉淀区左壁板221相同,置于沉淀区22的内部,并与各方向上的壁板平行,二者之间的净距为80mm~120mm,并以此距离向内侧继续放置斜板,直至各斜板底部边沿围成的正方形尺寸不小于200mm

×

200mm。各个斜板相接的边沿紧密连接。左斜板225、右斜板226的上边沿紧密连接上稳定杆229,所述的上稳定杆229为实心方形杆,数量为2根,二者之间的间距为进水区20宽度的三分之一至四分之一之间,其下边沿紧密连接在左斜板225和右斜板226的下边沿,其左右两端分别与左壁板201、右壁板202的下端紧密连接。左斜板225、右斜板226的下边沿紧密连接下稳定杆230,所述的下稳定杆230为实心方形杆,数量为2根,二者的内侧壁与进水竖管206的外壁紧密连接,其下边沿紧密连接在左斜板225和右斜板226的下边沿,其左右两端分别与左壁板201、右壁板202的下端紧密连接。

32.所述的缓冲区24包括左缓冲板241、右缓冲板242、前缓冲板243、后缓冲板244、进水弯头246、进水横管247。所述的左缓冲板241、右缓冲板242、前缓冲板243、后缓冲板244均为尺寸相等的长方形薄板,并竖直放置,各个垂直边首尾紧密连接,围挡组成缓冲区24,使缓冲区24形成一个敞口的中空长方体,其顶部边沿紧密连接沉淀区22的底部边沿;缓冲区24的宽度、高度均为进水区20高度的0.4~0.5倍。进水竖管206的下端延申至缓冲区24的上下向的中心部位,其下端与进水弯头246的上端紧密连接,进水弯头246为90

°

弯头,其右端

与进水横管247的左端紧密连接,进水横管247的右端伸出右缓冲板242的中下部,长度为进水区20宽度的1.2~1.4倍。

33.所述的集泥区26包括左集泥板261、右集泥板262、前集泥板263、后集泥板264。所述的左集泥板261、右集泥板262、前集泥板263、后集泥板264均为尺寸相等的等腰梯形薄板,与竖直方向成25

°

~35

°

放置,顶部分别与缓冲区24的底部边沿紧密连接;左集泥板261、右集泥板262、前集泥板263、后集泥板264下端分别围成中心角为90

°

的弧形。相邻集泥板首尾相接,围挡组成集泥区26,使集泥区26成为一个上端为矩形敞口下端为圆形敞口的、由中空倒置四棱台向中空倒置圆台过渡的空间结构。集泥区26下端圆形敞口紧密连接有排泥竖管265,其内径与集泥区26下端形成的圆形敞口孔洞的直径相同,排泥竖管265的下端紧密连接有排泥弯头266,排泥弯头266的右端紧密连接有排泥横管267,排泥横管267的长度与进水横管247的长度相同;所述的排泥竖管265、排泥弯头266、排泥横管267的内外径均相同,且为进水竖管206的1倍~1.5倍。

34.另外,本装置的各种板材可由15mm~20mm厚的pe、pvc或ppp材料模压或者焊接制成,也可由4mm~8mm厚的不锈钢板钣金或者焊接制成。排水槽10的宽度为300mm~400mm,高度为300mm~400mm,基质箱11的高度为1000mm~1200mm,排水孔116的尺寸为50mm

×

100mm,排泥竖管265的长度为200mm~300mm。

35.本发明的工作原理如下所述。

36.(1)安装与固定。首先将各部位按照上述顺序安装完毕,并运抵现场,同时按照装置外部尺寸挖掘土壤并硬化,待达到设计要求强度后,将装置吊装进入安装位置,并分别在左排水管107、右排水管108、进水横管247、出泥横管267上适当位置安装阀门,如阀门埋地,需设置阀门井。

37.(2)生态体系的构建。首先在基质箱11装填基质,例如砾石、卵石、沸石、煤渣、生物炭以及其他生物活性基质,装填的比例可根据去除目标污染物的类别和数量的不同进行选择;然后在基质上移栽挺水植物,如芦苇、菖蒲、香蒲、车前草和美人蕉等,尽量选择本地植物,以便使其更好的成活和生长;待植物生长完成后,按照处理水量由小到大的顺序进行持续进水,对微生物进行培养和驯化,待其出水水质稳定后,认为生态体系已经构建完成。

38.(3)运行。由进水喇叭口207排出后,污水进入进水区20,水中的悬浮物质由于重力作用向下流入中部沉淀区22,在各组斜板上沉淀后,滑入下部的的集泥区26,最终由排泥管排出;经过各组斜板去除部分污泥的处理水则通过上部的出水孔205进入基质箱11,并由其内侧的上部向下流动,从底部的导流孔116绕过转折板12后进入基质箱11的外侧,经过人工湿地1中的植物、基质和微生物的物理化学和生物的协同作用后,由基质箱11上部的排水孔116排入排水漕10,最终由左排水管107和右排水管108排出装置。

39.(4)维护。定期排泥。可在秋季挺水植物枯萎之前对植物进行收割,防止植物体内营养元素自根部下移至水体中产生二次污染。

40.本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明的精神实质作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。