1.本实用新型主要涉及水质检测的技术领域,具体为一种污染区域地下水水质采集装置。

背景技术:

2.水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水、江、河、湖、海和地下水及各种各样的工业排水等,主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、ph值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等;另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等,人们将生活用水随意排放,垃圾随意丢弃造成水质污染越来越严重,水污染是由有害化学物质造成水的使用价值降低或丧失,污染环境的水,污水中的酸、碱、氧化剂,以及铜、镉、汞、砷等化合物,苯、二氯乙烷、乙二醇等有机毒物,会毒死水生生物,影响饮用水源、风景区景观,进一步对地下水质造成污染,污水中的有机物被微生物分解时消耗水中的氧,影响水生生物的生命,水中溶解氧耗尽后,有机物进行厌氧分解,产生硫化氢、硫醇等难闻气体,使水质进一步恶化。

3.水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程,因此需要定期对水质进行采集监测,对污染水质进行处理,使水之源循环利用,定期采集检测,采集装置内部会存在污垢,再次使用时,采集装置内的污垢很大可能会进入到检测瓶内部,影响实验监测的结果,为此,我们提出一种污染区域地下水水质采集装置。

技术实现要素:

4.本实用新型主要提供了一种污染区域地下水水质采集装置,用以解决上述背景技术中提出的技术问题。

5.本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案为:

6.一种污染区域地下水水质采集装置,包括采集装置和动能装置,所述采集装置包括套筒和采集筒,所述采集筒位于套筒的内部,所述采集筒下方底部设置有第一配重块,所述第一配重块内部设有磁铁,所述采集筒顶部外壁套设有第一限位环,所述采集筒上连接设有第一铜管,所述第一铜管上方连接设置有第二铜管,所述第一铜管上端内壁设有第一螺纹,所述第二铜管下方设置有与所述第一螺纹呈活动连接的凸环,所述采集筒外壁均匀设有若干第一采集孔,所述套筒顶部设置有第二限位环,所述套筒下方内壁设置有第三限位环,所述第三限位环为可拆卸,所述第三限位环内壁与第一配重块外壁相连接,所述套筒外壁均匀设有若干第二采集孔,第一采集孔与第二采集孔对大的泥沙进行阻隔,防止泥沙造成堵管的现象,且采集筒与套筒便于拆卸安装,便于对采集筒与套筒进行清理。

7.进一步的,所述动能装置包括有抽水泵,所述抽水泵的进水口处连接有进水软管,所述进水软管入水口与第二铜管相连接。

以及类似的表述只是为了说明的目的。

24.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常连接的含义相同,本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语知识为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型,本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

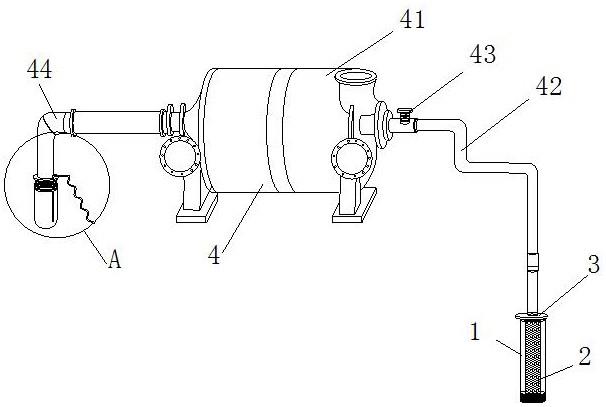

25.请着重参照附图1

‑

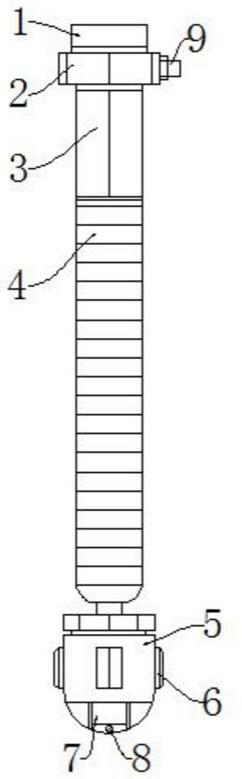

5所示,一种污染区域地下水水质采集装置,包括采集装置3和动能装置4,采集装置3包括套筒1和采集筒2,采集筒2位于套筒1的内部,采集筒2下方底部设置有第一配重块21,第一配重块21内部设有磁铁221,采集筒2顶部外壁套设有第一限位环22,采集筒2上连接设有第一铜管23,第一铜管23上方连接设置有第二铜管24,第一铜管23上端内壁设有第一螺纹231,第二铜管24下方设置有与第一螺纹231呈活动连接的凸环241,第一铜管23与第二铜管24之间套设有密封垫圈,密封圈使第一铜管23与第二铜管24接触更加紧密,防止第一铜管23与第二铜管24之间漏液防松动的作用,采集筒2外壁均匀设有若干第一采集孔25,套筒1顶部设置有第二限位环11,第二限位环11中部的通孔直径大于第一铜管23的直径,套筒1下方内壁设置有第三限位环12,第三限位环12为可拆卸,第三限位环12内壁与第一配重块21外壁相连接,套筒1外壁均匀设有若干第二采集孔26,第一采集孔25与第二采集孔26对大的泥沙进行阻隔,防止泥沙造成堵管的现象,且采集筒2与套筒1便于拆卸安装,便于对采集筒2与套筒1进行清理。

26.请着重参照附图1所示,动能装置4包括有抽水泵41,抽水泵41的进水口处连接有进水软管42,进水软管42入水口与第二铜管24相连接,进水软管42靠近抽水泵41一侧设置有开关阀门43,抽水泵41出水口连接设置有出水软管44,出水软管44的出水口连接设有试样存储瓶5。

27.请着重参照附图1和4所示,试样存储瓶5上方设有密封塞51,位于密封塞51上方出水软管44一侧设置有试样提取管52,试样提取管52一端与实验监测袋相连接,试样存储瓶5上方的密封塞51隔绝了水与外界空气长时间接触,试样存储瓶5内部的液体通过试样提取管52直接进入到实验检测袋内进行检测,使检测结果更加准确。

28.本实用新型的具体操作方式如下:

29.首先,工作人员将套筒1套于采集筒2的外部,将第三限位环12与套筒1底部相连接,将第一铜管23底部与采集筒2相连接,将第一铜管23顶部与第二铜管24相连接,将进水软管42一端与抽水泵41的进水口相连接,将进水软管42另一端与第二铜管24的出水口相连接,将出水软管44一端与抽水泵41出水口相连接,将出水软管44另一端与试样存储瓶5相连接,将采集装置3放置于需要采集的地下井内,吸水泵将地下水抽出,采集筒2底部的第一配重块21由于重力原因直接将采集筒2放置于伸深水内部,第一采集孔25与第二采集孔26对大的泥沙进行阻隔,防止泥沙造成堵管的现象,且采集筒2与套筒1便于拆卸安装,便于对采集筒2与套筒1进行清理,试样存储瓶5上方的密封塞51隔绝了水与外界空气长时间接触,试样存储瓶5内部的液体通过试样提取管52直接进入到实验检测袋内进行检测,使检测结果更加准确,该一种污染区地下水质监测定期采集装置,结构简单便于使用,且采集装置3便于拆卸安装以及对其内部进行清理。

30.上述结合附图对本实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的这种非实质改进,

或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均在本实用新型的保护范围之内。

技术特征:

1.一种污染区域地下水水质采集装置,包括采集装置(3)和动能装置(4),其特征在于,所述采集装置(3)包括套筒(1)和采集筒(2),所述采集筒(2)位于套筒(1)的内部,所述采集筒(2)下方底部设置有第一配重块(21),所述第一配重块(21)内部设有磁铁(221),所述采集筒(2)顶部外壁套设有第一限位环(22),所述采集筒(2)上连接设有第一铜管(23),所述第一铜管(23)上方连接设置有第二铜管(24),所述第一铜管(23)上端内壁设有第一螺纹(231),所述第二铜管(24)下方设置有与所述第一螺纹(231)呈活动连接的凸环(241),所述采集筒(2)外壁均匀设有若干第一采集孔(25),所述套筒(1)顶部设置有第二限位环(11),所述套筒(1)下方内壁设置有第三限位环(12),所述第三限位环(12)为可拆卸,所述第三限位环(12)内壁与第一配重块(21)外壁相连接,所述套筒(1)外壁均匀设有若干第二采集孔(26)。2.根据权利要求1所述的一种污染区域地下水水质采集装置,其特征在于,所述动能装置(4)包括有抽水泵(41),所述抽水泵(41)的进水口处连接有进水软管(42),所述进水软管(42)入水口与第二铜管(24)相连接。3.根据权利要求1所述的一种污染区域地下水水质采集装置,其特征在于,所述第二限位环(11)中部的通孔直径大于第一铜管(23)的直径。4.根据权利要求2所述的一种污染区域地下水水质采集装置,其特征在于,所述进水软管(42)靠近抽水泵(41)一侧设置有开关阀门(43)。5.根据权利要求4所述的一种污染区域地下水水质采集装置,其特征在于,所述抽水泵(41)出水口连接设置有出水软管(44),所述出水软管(44)的出水口连接设有试样存储瓶(5)。6.根据权利要求5所述的一种污染区域地下水水质采集装置,其特征在于,所述试样存储瓶(5)上方设有密封塞(51),位于所述密封塞(51)上方出水软管(44)一侧设置有试样提取管(52),所述试样提取管(52)一端与实验监测袋相连接。7.根据权利要求1所述的一种污染区域地下水水质采集装置,其特征在于,所述第一铜管(23)与第二铜管(24)之间套设有密封垫圈。

技术总结

本实用新型提供了一种污染区域地下水水质采集装置,包括采集装置和动能装置,采集装置包括套筒和采集筒,采集筒位于套筒的内部,采集筒下方底部设置有第一配重块,第一配重块内部设有磁铁,采集筒上连接设有第一铜管,第一铜管上方设置有第二铜管,将采集装置放置于需要采集的地下井内,第一配重块由于重力原因将采集筒放置于深水内部,第一采集孔与第二采集孔对大的泥沙进行阻隔,防止出现堵管的现象,试样存储瓶上方的密封塞隔绝了水与外界空气的接触,试样存储瓶内部的液体通过试样提取管进入到实验检测袋内,使检测结果更加准确,该一种污染区域地下水水质采集装置,结构简单便于使用,且采集装置便于拆卸安装以及对其内部进行清理。部进行清理。部进行清理。

技术研发人员:杨丽琼 赵雪英 施建军 陈锷

受保护的技术使用者:甘肃中佑环境科技有限公司

技术研发日:2021.07.21

技术公布日:2021/11/28

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。