1.本技术属于医疗器械技术领域,更具体地说,是涉及一种人工腱索植入装置。

背景技术:

2.二尖瓣为左心房(left atrium,la)和左心室(left ventricular,lv)之间的复杂组织结构,由二尖瓣环、二尖瓣前叶、二尖瓣后叶及二尖瓣腱索及乳头肌组成。二尖瓣相当于门卫,可以保证血液仅能从左心房流向左心室,而不能反向流动。二尖瓣关闭不全是当今最常见的心脏瓣膜疾病之一,主要病因是风湿性心脏病、二尖瓣粘液样变性、心脏缺血性疾病、心肌病变等,导致二尖瓣结构中瓣环、瓣叶、腱索以及乳头肌发生病变,最终导致二尖瓣的瓣叶不能完全关闭。在引起二尖瓣关闭不全的众多因素中,腱索或乳头肌出现病变是导致二尖瓣的瓣叶不能完全关闭的常见病因。正常健康的二尖瓣具有多根腱索,腱索一端连接瓣叶边缘,一端与位于心室壁的乳头肌连接。当左心室处于舒张期时,二尖瓣前后叶打开,腱索呈松弛状态,血液从左心房流向左心室;左心室处于收缩期时,二尖瓣前后叶在血液压力作用下对合,同时由于腱索的牵拉作用,瓣叶不会由于血液压力翻转到心房侧,在瓣叶及腱索的共同作用下,la与lv之间的血流通道被关闭,血液只能从左心室经过主动脉瓣(aortic valve,av)流向主动脉并送往全身各器官。当腱索或乳头肌出现病变,或受到外力冲击时,导致部分腱索伸长或断裂,当左心室收缩时,瓣叶由于失去腱索牵拉,在血液压力作用下翻转至心房一侧,导致瓣叶无法紧密对合,进而产生血液返流,即二尖瓣反流。二尖瓣反流患者轻者表现为运动时呼吸困难或者胸闷、胸痛,重者出现下肢浮肿、胃肠道淤血、肝区疼痛、恶心、呕吐等症状。由此可见,二尖瓣腱索伸长或断裂所导致的二尖瓣反流对人体健康影响极大,需要临床干预治疗。

3.手术是治疗二尖瓣关闭不全的有效方法,随着医疗水平的不断提高,现在通过微创介入手术治疗,是大部分心脏疾病的更优选择,主要的介入治疗方式有人工腱索植入术、二尖瓣瓣环成形术及二尖瓣缘对缘修复术等。其中在瓣叶上植入人工腱索能够有效地治疗因腱索断裂、瓣叶脱垂等导致的二尖瓣关闭不全,同时又能够保持二尖瓣生理结构的完整性。

4.现有的人工腱索植入手术,往往通过人工腱索植入装置将人工腱索缝合在瓣膜上,通过打结的方式将人工腱索进行固定。然而,现有的人工腱索植入装置中,有的需要在体外完成打结,然后再将打好的结送入心脏内,该方法操作复杂,手术难度高且时间久;也有的是直接在瓣叶上缝合一组线穿过瓣膜作为人工腱索,而不进行绕线打结,该技术容易导致植入的人工腱索松散、不稳固,无法获得满意的临床效果。

技术实现要素:

5.本技术实施例的目的在于提供一种人工腱索植入装置,以解决现有技术中存在的人工腱索植入装置只能通过在体外打结或者只缝合不打结的方式将人工腱索与瓣叶进行固定,从而带来的手术操作复杂、植入效果不佳的技术问题。

6.为实现上述目的,本技术采用的技术方案是:提供一种人工腱索植入装置,包括:

7.输送机构,包括多腔管,所述多腔管内具有多个轴向贯穿的内腔;

8.腱索组件,包括卡扣件以及人工腱索,所述人工腱索经过至少两次对折设置,所述人工腱索的两个自由端均与所述卡扣件连接,所述人工腱索的第一对折端设置为环形部;

9.夹持组件,包括设置于所述多腔管顶端的第一夹头,以及可相对所述第一夹头移动啮合以夹持瓣叶的第二夹头,所述第一夹头具有第一预埋槽,所述第一预埋槽呈环形绕设于所述第一夹头上,所述环形部套设于所述第一预埋槽内;所述第二夹头具有第二预埋槽,所述第二预埋槽与所述第一预埋槽连通,所述卡扣件放置于所述第二预埋槽内;

10.穿刺组件,活动穿装于所述多腔管内,所述穿刺组件具有卡扣部;

11.在所述穿刺组件依次穿过所述环形部以及所述瓣叶后,所述卡扣部与所述卡扣件能够扣合;在所述穿刺组件回拉所述卡扣件以使两个所述自由端穿过所述环形部时,所述人工腱索在所述瓣叶上打结。

12.可选地,所述第一夹头还包括沿所述多腔管轴向设置的第三预埋槽,所述第三预埋槽与所述第一预埋槽连通,所述人工腱索的第二对折端放置于所述第三预埋槽内。

13.可选地,所述腱索组件还包括辅助拉紧线,所述辅助拉紧线活动穿设于所述多腔管的第一内腔中,且所述辅助拉紧线与所述人工腱索的所述第二对折端连接。

14.可选地,所述穿刺组件包括穿刺管以及活动穿装于所述穿刺管内的穿刺针,所述穿刺管活动穿装于所述多腔管的第二内腔中,所述穿刺管具有所述卡扣部。

15.可选地,所述夹持组件还包括活动穿装于所述多腔管的第三内腔中的推杆,所述第一夹头与所述第二夹头均穿设于所述推杆上,所述推杆在所述第三内腔中轴向移动以带动所述第二夹头与所述第一夹头啮合或分离。

16.可选地,所述夹持组件还包括活动穿装于所述多腔管的第四内腔中的探测杆,所述探测杆的顶端弹性伸出于所述第一夹头的啮合面,所述第二夹头的对应位置具有与所述探测杆匹配的插接孔,所述探测杆与所述插接孔插接以限制所述探测杆的转动。

17.可选地,所述人工腱索植入装置还包括锚固件,所述锚固件可拆卸安装于所述夹持组件内,所述锚固件具有安装环,所述安装环穿设于所述穿刺组件上,所述锚固件用于将所述人工腱索锚固于乳头肌上。

18.可选地,所述第一夹头还具有容置腔,所述锚固件嵌设于所述容置腔中。

19.可选地,所述人工腱索植入装置还包括操控手柄以及安装于所述操控手柄内的操控组件。

20.可选地,所述腱索组件还包括垫片,所述垫片用于将所述人工腱索的两个所述自由端固定于心尖外侧。

21.本技术提供的人工腱索植入装置的有益效果在于:与现有技术相比,本技术人工腱索植入装置包括输送机构、腱索组件、夹持组件以及穿刺组件,通过输送机构的多腔管对夹持组件以及穿刺组件进行固定,设置腱索组件,其中,将人工腱索经过至少两次对折,且第一对折端设置为环形部,人工腱索的两个自由端通过卡扣件进行固定;设置第一预埋槽呈环形绕设于夹持组件的第一夹头上,第二夹头上开设第二预埋槽,且第二预埋槽与第一预埋槽连通,可以将人工腱索的环形部套设于第一预埋槽内,卡扣件放置于第二预埋槽内,由此形成一个完整的预埋槽腔道用于预埋腱索组件;通过在穿刺组件上设置卡扣部,使得

穿刺组件沿多腔管轴向移动依次穿过环形部以及瓣叶后能够与卡扣件扣合,然后通过穿刺组件回拉卡扣件以使两个自由端穿过环形部时,即可完成人工腱索直接在内脏内部的打结。通过本技术的人工腱索植入装置可同时完成人工腱索在心脏内缝合和打结两步操作,一方面节省了体外打结的步骤,降低了操作难度,减少了手术时间;另一方面使得人工腱索在瓣叶上的固定更加牢靠,提高了手术成功率。

附图说明

22.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

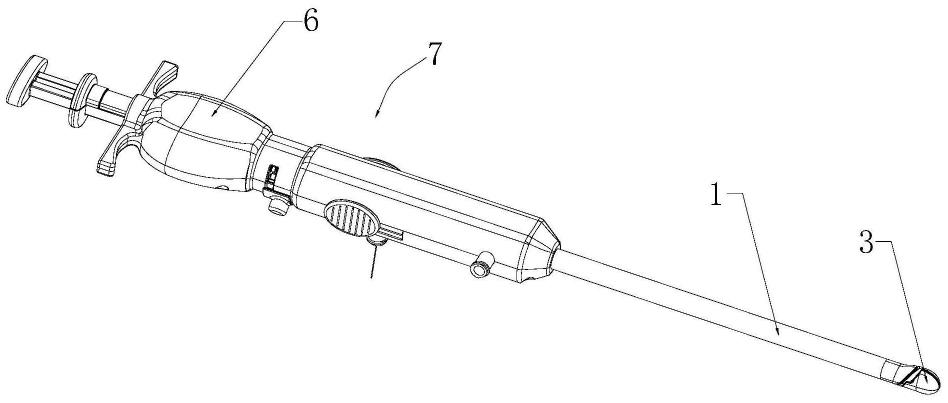

23.图1为本技术实施例提供的人工腱索植入装置的整体结构示意图;

24.图2中的(a)、(b)分别为本技术实施例的多腔管的侧视图、沿a-a方向的剖面图;

25.图3为本技术实施例的腱索组件结构示意图;

26.图4为本技术实施例的第一夹头结构示意图;

27.图5中的(a)、(b)分别为本技术实施例的第二夹头结构不同角度的示意图;

28.图6为本技术实施例的第一夹头与第二夹头配合的装配示意图;

29.图7为本技术实施例的穿刺组件与腱索组件在瓣叶缝合时的纵向剖面结构示意图;

30.图8为本技术实施例的人工腱索心内打结原理图;

31.图9为本技术实施例的穿刺组件局部放大示意图;

32.图10中的(a)至(c)为本技术实施例的人工腱索植入装置心内打结过程示意图;(a)为装置进入心脏;(b)为装置在心脏内缝合人工腱索;(c)为装在心脏内进行人工腱索打结;

33.图11为本技术实施例的锚固件结构示意图;

34.图12中的(a)至(d)为本技术实施例的锚固件锚固于乳头肌上的过程示意图;(a)为伸出锚固件;(b)为锚固件锚固于乳头肌上;(c)为解脱锚固件并将人工腱索自由端拉出体外;(d)为人工腱索自由端在心尖外侧用垫片固定。

35.其中,图中各附图标记:

36.1、输送机构;11、多腔管;111、第一内腔;112、第二内腔;113、第三内腔;114、第四内腔;2、腱索组件;21、卡扣件;22、人工腱索;221、自由端;222、环形部;223、第二对折端;23、辅助拉紧线;24、垫片;3、夹持组件;31、第一夹头;311、第一预埋槽;312、第三预埋槽;313、容置腔;32、第二夹头;321、第二预埋槽;322、容纳腔;33、啮合面;34、推杆;35、探测杆;4、穿刺组件;41、穿刺针;42、穿刺管;421、卡扣部;5、锚固件;51、安装环;52、锚固端;6、操控手柄;61、外壳;7、操控组件;8、瓣叶;9、乳头肌。

具体实施方式

37.为了使本技术所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅

用以解释本技术,并不用于限定本技术。

38.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。

39.需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。

40.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

41.请一并参阅图1、图2、图3以及图8,现对本技术实施例提供的人工腱索植入装置进行说明。所述人工腱索植入装置,包括输送机构1、腱索组件2、夹持组件3以及穿刺组件4。输送机构1包括多腔管11,多腔管11内具有多个轴向贯穿的内腔。具体地,多个轴向贯穿的内腔不同轴设置,多腔管11可以为一根管,其内部具有多个轴向贯穿的内腔。多腔管11也可以是由一根大管,以及套设于大管里面的多个不同轴的小管组成,在大管的两端设置两个盖体,盖体上开设有与多根小管相匹配的孔以对各个小管进行定位。当然,在其它实施例中,多腔管11也可以是其它类似的结构。

42.具体地,参阅图3,腱索组件2包括卡扣件21以及人工腱索22,人工腱索22经过至少两次对折设置,人工腱索22的两个自由端221均与卡扣件21连接,人工腱索的第一对折端设置为环形部222。优选地,人工腱索22采用常用的医用缝合线。将单根完整的人工腱索22进行至少两次对折,对折后的两个自由端221全部连接到卡扣件21上,具体可以通过胶粘或者压合紧固等方式将人工腱索22与卡扣件21连接在一起;对折后的第一对折端设置为环形部222,环形部222可以是圆环、椭圆环等形状。卡扣件21与人工腱索22连接的一端定为尾端,尾端开设有安装孔或安装槽,人工腱索22的两个自由端221均插入到卡扣件21尾端的安装孔或者安装槽内,此时,人工腱索22呈一个完整的圆圈。卡扣件21与尾端相对的前端具有卡扣头,卡扣头上具有凸出的倒钩台阶,倒钩台阶用于卡扣,卡扣件21的前端呈顶部圆滑的倒锥形。在其它实施例中,也可采用其他形状的卡扣件21。

43.具体地,参阅图4、图5、图7,夹持组件3包括设置于多腔管11顶端的第一夹头31以及可相对第一夹头31移动啮合以夹持瓣叶8的第二夹头32,第一夹头31具有第一预埋槽311,第一预埋槽311呈环形绕设于第一夹头31上,人工腱索22的环形部222套设于第一预埋槽311内;第二夹头32具有第二预埋槽321,第二预埋槽321与第一预埋槽311连通,卡扣件21放置于第二预埋槽321内。

44.参阅图6、图7,夹持组件3的第一夹头31与多腔管11的顶端连接,其中,多腔管11的顶端是指多腔管11进入到人体心脏内的一端,夹持组件3的第二夹头32与第一夹头31同轴设置,且第二夹头32与第一夹头31之间具有相互匹配的啮合面33,第二夹头32可相对于第一夹头31移动,从而实现与第一夹头31的啮合和分离。在进行人工腱索22植入时,夹持组件3用于夹持心脏瓣叶8,具体地,在进行瓣叶8夹持时,瓣叶8位于第一夹头31与第二夹头32的

啮合面33上,第二夹头32靠近第一夹头31进而啮合,即可实现瓣叶8的夹紧。第一夹头31上开设有第一预埋槽311,第一预埋槽311呈环形绕设于第一夹头31上,即第一预埋槽311沿第一夹头31的周向绕设,优选地,第一预埋槽311呈环形绕设于第一夹头31接近啮合面33的端部,即第一预埋槽311所在平面与啮合面33平行。人工腱索22的环形部222套设于第一预埋槽311内。第二夹头32开设有第二预埋槽321,第二预埋槽321与第一预埋槽311在外形上顺畅连通,形成一个整体的人工腱索22预埋腔道,卡扣件21放置于第二预埋槽321内,人工腱索22预埋在第一预埋槽311与第二预埋槽321中,形成一个完整的闭环。

45.优选地,第二夹头32的顶部呈椭球状,第二夹头32作为整个装置中最先接触到人体心脏组织的部件,需要尽可能减少其对人体组织的损伤,因此,椭球状的第二夹头32表面光滑,在手术过程中与人体组织接触的时候,能够尽可能减少装置与人体器官之间的摩擦,避免损伤人体器官。第二预埋槽321从第二夹头32的啮合面33端开始,跨过椭球状第二夹头32的顶部,到达啮合面33的另一端,第二预埋槽321的起始端和末端均在啮合面33上。第二预埋槽321开设于第二夹头32的顶部,可使得装置在进入人体心脏内时,位于第二预埋槽321内的人工腱索22得到最大的张紧力,从而不容易发生松脱。当然,在其他实施例中,第二预埋槽321也可以开设于第二夹头32的其它部位,确保其与第一预埋槽311在外形上顺畅连通,且能够确保位于第二预埋槽321内的卡扣件21能够在穿刺组件4穿刺过瓣叶8后,与穿刺组件4的卡扣部421形成扣接。优选地,腱索组件2的卡扣件21放置于第二预埋槽321的起始端位置,为了便于放置卡扣件21,在第二预埋槽321起始端的位置可设置一容纳腔322,将卡扣件21放置于容纳腔322中。

46.优选地,第一夹头31与第二夹头32之间的啮合面33具有波纹台阶,或具有其它形状的凹凸台阶,以此增大夹持瓣叶8时的夹持面积,增加啮合面33与瓣叶8之间的摩擦,从而使得夹持更加稳固,不容易松脱。

47.优选地,第一夹头31与第二夹头32之间的啮合面33为倾斜的面,即啮合面33的法线与多腔管11的轴线之间具有一定的夹角,通过试验对比,该夹角过小或者过大均不利于牢固地夹持瓣叶8,因此,该夹角通常选30度至60度的夹角为宜。相对应地,第一预埋槽311所在的平面也为倾斜的面,以有利于人工腱索22在进行牵拉打结的时候,人工腱索22能够较容易地从第一预埋槽311中脱离。

48.具体地,参阅图2、图7、图9,穿刺组件4活动穿装于多腔管11内,穿刺组件4具有卡扣部421,在穿刺组件4依次穿过环形部222以及瓣叶8后,卡扣部421与卡扣件21能够扣合;在穿刺组件4回拉卡扣件21以使两个自由端221穿过环形部222时,人工腱索22在瓣叶8上打结。具体地,穿刺组件4可在多腔管11内轴向移动,在进行人工腱索22与瓣叶8缝合的时候,穿刺组件4轴向移动并穿过第一夹头31的第一预埋槽311所在平面,即穿过第一预埋槽311上环形套设的人工腱索22后,使得穿刺组件4的卡扣部421与腱索组件2的卡扣件21进行扣合,从而使得穿刺组件4、卡扣件21以及人工腱索22连为一体。再将穿刺组件4回拉,卡扣部421牵引卡扣件21穿过第一预埋槽311上的环形部222,继续回拉穿刺组件4,即可完成人工腱索22在瓣叶8上的打结。

49.本技术提供的人工腱索植入装置,与现有技术相比,包括输送机构1、腱索组件2、夹持组件3以及穿刺组件4,通过输送机构1的多腔管11对夹持组件3以及穿刺组件4进行固定,设置腱索组件2,其中,将人工腱索22经过至少两次对折,且第一对折端设置为环形部

222,人工腱索22的两个自由端221均与卡扣件21连接;在夹持组件3的第一夹头31上设置呈环形绕设于第一夹头31上的第一预埋槽311,第二夹头32上开设第二预埋槽321,且第二预埋槽321与所述第一预埋槽311连通,可以将人工腱索22的环形部222套设于第一预埋槽311内,卡扣件21放置于第二预埋槽321内,由此形成一个完整的预埋槽腔道用于预埋腱索组件2;通过在穿刺组件4上设置卡扣部421,使得穿刺组件4沿多腔管11轴向移动依次穿过环形部222以及瓣叶8后能够与卡扣件21扣合,然后通过穿刺组件4回拉卡扣件21以使两个自由端221穿过环形部222时,即可完成人工腱索22直接在内脏内部的打结。通过本技术的人工腱索植入装置可同时完成人工腱索22在心脏内缝合和打结两步操作,一方面节省了体外打结的步骤,降低了操作难度,减少了手术时间;另一方面使得人工腱索22在瓣膜上的固定更加牢靠,提高了手术成功率。

50.在本技术另一个实施例中,请参阅图4,第一夹头31还包括沿多腔管11轴向设置的第三预埋槽312,第三预埋槽312与第一预埋槽311连通,人工腱索22的第二对折端223放置于第三预埋槽312内。

51.具体地,在本实施例中,由于在进行人工腱索22植入手术时,人工腱索植入装置的多腔管11是从心脏心尖部位的小切口进入心脏内部,小切口与待植入人工腱索22的瓣叶8之间具有一定的距离,因此,人工腱索22通常采用较长的医用缝合线,本实施例中,人工腱索22对折后的长度仍大于小切口至瓣叶8之间的距离。因此,在人工腱索22与瓣叶8进行缝合时,其中间段的长度部分将通过第一夹头31上的第三预埋槽312进行收纳。第三预埋槽312开设于第一夹头31的表面,且沿多腔管11轴向设置,第三预埋槽312与第一预埋槽311连通。人工腱索22套设于第一预埋槽311后,多余的部分将呈双对折状态,即为第二对折端223,第二对折端223共有四根人工腱索22,将第二对折端223放置于第三预埋槽312中。此时,第一预埋槽311、第二预埋槽321以及第三预埋槽312在外形上顺畅连通,形成了一个整体的人工腱索22预埋槽,在此状态下,人工腱索22在环形的第一预埋槽311中呈单根状态预埋,人工腱索22在第二预埋槽321中呈两根状态预埋,人工腱索22在第三预埋槽312中,呈四根状态预埋。在人工腱索植入装置伸入心脏时,人工腱索22全部处于预埋槽中,使得多腔管11表面光滑,减少了装置与人体器官之间的摩擦,避免了装置对人体器官的损伤。

52.在本技术另一个实施例中,请参阅图8,腱索组件2还包括辅助拉紧线23,辅助拉紧线23活动穿设于多腔管11的第一内腔111中,且辅助拉紧线23与人工腱索22的第二对折端223连接。

53.具体地,为了避免人工腱索22在第一预埋槽311、第二预埋槽321以及第三预埋槽312中松脱,从而因无法打结而导致手术失败,在多腔管11的第一内腔111中设置辅助拉紧线23用于拉紧人工腱索22。辅助拉紧线23一端固定于多腔管11的尾端(与顶端相对的一端),另一端与人工腱索22的第二对折端223可拆分连接。通过调节辅助拉紧线23的长短,可调整人工腱索22在预埋槽中的张紧程度,最终调整到人工腱索22在预埋槽中紧贴着各预埋槽不发生松动为宜。

54.在本技术另一个实施例中,请参阅图8、图9,穿刺组件4包括穿刺管42以及活动穿装于穿刺管42内的穿刺针41,穿刺管42活动穿装于多腔管11的第二内腔112中,穿刺管42具有卡扣部421。

55.具体地,请参阅图2,本实施例中,穿刺组件4包括穿刺管42和穿刺针41,穿刺管42

活动穿装于多腔管11的第二内腔112中,穿刺针41活动穿装于穿刺管42内,穿刺管42可在第二内腔112中沿轴向移动,穿刺针41可在穿刺管42内轴向移动,穿刺管42的顶端具有可与卡扣件21扣接的卡扣部421。具体地,穿刺管42的顶端呈无顶的尖锥形,在穿刺管42的顶端侧壁上开孔,将开设的孔作为可与卡扣件21扣接的卡扣部421。在进行穿刺缝合时,穿刺针41首先在穿刺管42中移动并在瓣叶8上穿一个小孔,然后,穿刺管42在第二内腔112中轴向移动,跟随穿刺针41一起穿过瓣叶8上的小孔,继续移动穿刺管42使得卡扣件21的头部插入到穿刺管42内,且使得穿刺管42顶端的卡扣部421与腱索组件2的卡扣件21扣接在一起。

56.穿刺管42与穿刺针41配合形成穿刺组件4,可使得卡扣部421与卡扣件21的扣接位置处于穿刺管42内部,二者扣接后的外表面光滑,减少了穿刺组件4在心脏组织中穿入、穿出时对组织的损伤,使得创伤面积更小,更易恢复。

57.可选地,在其它实施例中,穿刺组件4也可以为单根的穿刺针41,穿刺针41的顶端具有可与卡扣件21扣接的卡扣部421。如穿刺针41的顶端具有倒钩状的卡扣部421,卡扣件21上对应地具有可与倒钩状卡扣部421进行扣接的开孔。

58.在本技术另一个实施例中,请参阅图2、图6,夹持组件3还包括活动穿装于多腔管11的第三内腔113中的推杆34,第一夹头31与第二夹头32均穿设于推杆34上,推杆34在第三内腔113中轴向移动以带动第二夹头32与第一夹头31啮合或分离。

59.具体地,本实施例中,夹持组件3的第一夹头31与第二夹头32通过推杆34穿装于多腔管11的第三内腔113中,通过推动推杆34在第三内腔113中轴向移动,即可实现第二夹头32与第一夹头31啮合或分离。优选地,推杆34为光滑的圆杆,推杆34的数量为二,第一夹头31与第二夹头32上均开设有与推杆34匹配的穿装孔。实际进行夹持瓣叶8时,第一夹头31固定连接于多腔管11的顶端不动,被夹持组件3捕获的瓣叶8位于第一夹头31与第二夹头32之间的啮合面33上,第二夹头32在推杆34的带动下靠近第一夹头31并与第一夹头31啮合,从而将瓣叶8夹紧;第二夹头32在推杆34的带动下远离第一夹头31,从而解除啮合,将夹紧的瓣叶8释放。通过推杆34推动实现第二夹头32与第一夹头31啮合或分离,可使装置整体紧凑简捷、可靠性高。

60.在本技术另一个实施例中,请参阅图2、图6,夹持组件3还包括活动穿装于多腔管11的第四内腔114中的探测杆35,探测杆35的顶端弹性伸出于第一夹头31的啮合面33,第二夹头32的对应位置具有与探测杆35匹配的插接孔,探测杆35与插接孔插接以限制探测杆35的转动。

61.具体地,本实施例中,优选地,探测杆35的数量为二,两根探测杆35活动穿装于多腔管11的第四内腔114中,探测杆35可相对于第四内腔114进行轴向移动,也可在于第四内腔114进行转动。探测杆35的顶端穿过第一夹头31并伸出于第一夹头31的啮合面33端面,探测杆35的顶端具有弹性,可相对于第一夹头31的啮合面33缩回和伸出。在第二夹头32的啮合面33端面对应的位置,具有供探测杆35插入的插接孔。具体地,探测杆35的顶端部位为多棱杆结构,如三棱杆、四棱杆、六棱杆等,对应地,第二夹头32也具有与探测杆35顶端部位外形相匹配的插接孔,探测杆35位于第四内腔114中的部分为圆杆,在一实施例中,探测杆35可以通过在一根圆杆上套设一段多棱管实现。

62.在第一夹头31与第二夹头32配合进行瓣叶8捕获并夹持的过程中,探测杆35的作用主要为探测瓣叶8是否被成功捕获。其中,第二夹头32和探测杆35的顶端分列于瓣叶8的

两侧,通过判断第二夹头32上的插接孔与探测杆35是否能够插接从而判断瓣叶8是否被捕获。在完全捕获时,第二夹头32与探测杆35被瓣叶8阻隔,不能相互插接,探测杆35可在第四内腔114中转动,则表明瓣叶8被捕获。在没有夹持瓣叶8或者夹持不完整时,则第二夹头32与探测杆35能够相互插接,插接之后,由于多棱的结构,探测杆35被径向限位,不能转动,当探测杆35无法转动时,则表明瓣叶8捕获不成功,需要重新调整位置进行瓣叶8的捕获夹持。

63.探测杆35的顶端具有弹性,可相对于第一夹头31的啮合面33缩回和伸出,具体可通过在探测杆35上套设弹簧来实现弹性伸出和缩回,在夹持瓣叶8时,在夹持力的作用下,弹簧压缩,探测杆35顶部缩回到第一夹头31的啮合面33内,第一夹头31与第二夹头32的啮合以稳固夹持瓣叶8。

64.在本技术另一个实施例中,请参阅图11、图12,人工腱索植入装置还包括锚固件5,锚固件5可拆卸安装于夹持组件3内,锚固件5具有安装环51,安装环51穿设于穿刺组件4上,锚固件5用于将人工腱索22锚固于乳头肌9上。

65.具体地,请参阅图12中的(a)至(c),本实施例中,锚固件5可选用常用的螺旋锚,也可以选用倒钩锚、膨胀锚等,此处不作唯一限定。锚固件5的一端具有安装环51,穿刺组件4预穿过安装环51,当穿刺组件4的卡扣部421与腱索组件2的卡扣件21相扣接,由穿刺组件4牵引人工腱索22逐步将其拉出心脏外时,人工腱索22将穿过安装环51,当装置后撤至乳头肌9附近时,通过调整装置与乳头肌9的角度位置,可将锚固件5锚固于乳头肌9上,再移动装置远离乳头肌9,即可使得锚固件5从夹持组件3内脱落,完成锚固。通过锚固件5将人工腱索22锚固于乳头肌9上,可使得植入的人工腱索22更接近于原生腱索的受力和运动状态,使得手术更具有有效性和安全性。

66.在本技术另一个实施例中,请参阅图4,第一夹头31具有容置腔313,锚固件5嵌设于容置腔313中。

67.具体地,本实施例中,在第一夹头31上开设容置腔313,用于嵌设锚固件5。锚固件5嵌设于容置腔313中,其锚固端52外露于容置腔313外,并使得穿刺组件4在进行穿刺缝合时能够穿过安装环51。锚固件5以可拆分的形式嵌设于容置腔313中,在将锚固件5锚固于乳头肌9上后,通过移动装置远离乳头肌9,即可使得锚固件5从容置腔313中脱落,完成锚固。容置腔313为锚固件5提供了一个安装腔室,避免了在进行人工腱索22植入的过程中,锚固件5完全外露于第一夹头31之外而对瓣叶8组织带来创伤损害。

68.在本技术另一个实施例中,请参阅图1,人工腱索植入装置还包括操控手柄6以及安装于操控手柄6内的操控组件7。

69.具体地,本实施例中,操控手柄6安装于多腔管11尾端。操控手柄6符合人体工学设计,具有便于手握的外壳61,在外壳61之内,分别设置与推杆34相匹配的推制模块、与辅助拉紧线23相匹配的拉线滑块、与探测杆35相匹配的旋转控制模块以及与穿刺组件4相匹配的穿刺推块。推制模块控制推拉推杆34可实现推杆34在第三内腔113中的轴向移动;拉线滑块控制牵拉辅助拉紧线23可实现辅助拉紧线23的张紧和松脱,从而控制人工腱索22在第一内腔111中的张紧和松脱;旋转控制模块控制探测杆35的旋转,可判断探测杆35与第二夹头32是否插接,从而判断瓣叶8是否被成功捕获;穿刺推块控制推拉穿刺组件4中的穿刺针41和穿刺管42,可实现穿刺组件4在第二内腔112中的轴向移动。

70.将各操控组件7集成于手柄的外壳61之内,使得整个装置小巧紧凑,更符合人工腱

索22植入微创手术的要求。

71.在本技术另一个实施例中,请参阅图12(d),腱索组件2还包括垫片24,垫片24用于将人工腱索22的两个自由端221固定于心尖外侧。

72.具体地,本实施例中,当完成人工腱索22在心脏内部的缝合、打结后,人工腱索22在穿刺组件4的牵拉下伸出体外,将卡扣件21减掉,人工腱索22的两个自由端221均伸出于体外,在完成人工腱索22在乳头肌9上的锚固后,人工腱索植入装置移出体外,再通过垫片24将人工腱索22的自由端221在心尖外侧打结固定,从而完成整个人工腱索22的植入,垫片24固定人工腱索22的自由端221,使得人工腱索22的自由端221能够牢固地固定于心尖外侧,减少了自由端221因固定不牢而发生松脱的风险,进而减少了人工腱索22与人体本体组织的免疫反应。

73.本技术提供的人工腱索植入装置的工作原理为:请参阅图10中的(a)至(c)以及图12中的(a)至(d),进行人工腱索22植入手术时,装置通过心脏心尖部位的小切口进入心脏内部,通过夹持组件3对瓣叶8进行捕获并夹持,然后通过穿刺组件4进行穿刺、缝合。具体地,通过探测杆35判断瓣叶8是否被成功捕获并夹持,当夹持组件3将瓣叶8牢固夹持住时,首先将穿刺组件4中的穿刺针41往目标瓣叶8方向推送,使得穿刺针41依次穿过环形部222、目标瓣叶8,并在目标瓣叶8上穿一个小孔,然后再将穿刺管42顺着穿刺针41往目标瓣叶8方向推送,使得穿刺管42也依次穿过环形部222、目标瓣叶8,穿刺管42顺着穿刺针41穿出的小孔穿过目标瓣叶8,直至穿刺管42上的卡扣部421与腱索组件2的卡扣件21扣接在一起,此时,穿刺管42与卡扣件21以及人工腱索22连为一体。再将穿刺管42和穿刺针41一起往回拉动,即往心脏外的方向拉动,使得卡扣件21与人工腱索22通过目标瓣叶8上的小孔拉出,此时,人工腱索22与卡扣件21连接的一端(即自由端221)正好从人工腱索22套设于第一预埋槽311中的环形部222内穿过,将人工腱索22拉到操控手柄6端并剪短,继续拉扯人工腱索22,同时释放辅助拉紧线23,使得人工腱索22在第三预埋槽312中的第二对折端223不断缩短,直至第二对折端223消失,即可完成人工腱索22在瓣叶8上的紧固打结。人工腱索22在穿刺组件4的牵引下伸出体外并完成心内打结的同时,人工腱索22在穿刺组件4的牵引下穿过锚固件5的安装环51,将装置的夹持端后撤至乳头肌9附近,调整装置的输送机构1与左室游离壁的角度,在手术影像指引下,将伸出于容置腔313外的锚固件5固定到乳头肌9上,再移动装置远离乳头肌9,可使得锚固件5脱离容置腔313,再将装置夹持组件3端撤出心脏,同时人工腱索22自由端221也保留在体外,采用垫片24将人工腱索22固定于心尖外侧。如此,完成整个人工腱索22在心脏瓣叶8上的的缝合、打结以及锚固,且缝合、打结同时在心内完成,减少了手术时间;将人工腱索22在心脏瓣叶8上打一个套结,使得人工腱索22在瓣叶8上固定更牢靠,更接近外科手术标准;同时,将人工腱索22一侧通过锚固件5固定在乳头肌9上,使得人工植入的腱索更接近于原生腱索的受力和运动状态,使得手术更具有有效性和安全性。

74.以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。