技术特征:

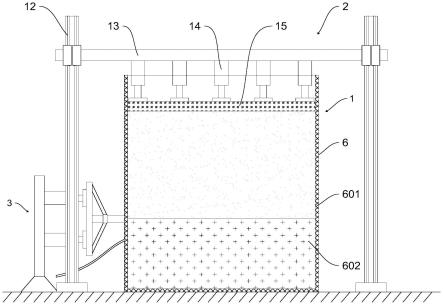

1.富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验装置,其特征在于:包括模型组单元(1)、上部加载单元(2)和盾构驱动单元(3);所述模型组单元(1)包括试验箱模型(6)和隧道模型(7),所述试验箱模型(6)由多块透明玻璃板(602)密接拼装呈截面为矩形的不封顶式箱体结构,所述试验箱模型(6)内的下部和上部依次填筑有泥质粉砂岩层(10)和砾砂层(9),所述试验箱模型(6)的一侧面并贴近背部的位置处开设有呈半圆形的掘进口(603),所述隧道模型(7)呈截面为半圆形的半包围式弧形拱板结构,所述隧道模型(7)置于所述试验箱模型(6)内,并位于所述砾砂层(9)和泥质粉砂岩层(10)的分界线位置处,所述隧道模型(7)的侧端焊接连通至所述掘进口(603),所述隧道模型(7)的开口端抵触至背面的所述透明玻璃板(602);所述上部加载单元(2)包括水平加载梁(13)、土压千斤顶(14)和砼压层(15),所述砼压层(15)压覆在所述砾砂层(9)的顶部,所述砼压层(15)上均匀开设有多个用于注入含有色荧光剂测试液的注水孔(1501),所述土压千斤顶(14)固定在所述水平加载梁(13)的底部,并抵压至所述砼压层(15);所述盾构驱动单元(3)架设在所述试验箱模型(6)设有所述掘进口(603)的一侧,并穿过所述掘进口(603)顶进至所述隧道模型(7)内。2.如权利要求1所述的富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验装置,其特征在于:所述上部加载单元(2)还包括直线导轨柱(12),所述直线导轨柱(12)具有多根,分别立于所述试验箱模型(6)的四角,所述水平加载梁(13)位于所述试验箱模型(6)的上方,所述水平加载梁(13)与所述直线导轨柱(12)滑动装配,所述土压千斤顶(14)具有多个,呈阵列结构均匀固定在所述水平加载梁(13)的底部。3.如权利要求1所述的富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验装置,其特征在于:所述透明玻璃板(602)采用有机防腐材质,相邻两块所述透明玻璃板(602)的接边位置处固定有角钢包边(601),侧面的所述透明玻璃板(602)上可拆卸安装有与所述掘进口(603)吻合匹配的封口板(604),所述隧道模型(7)采用不锈钢材质,所述隧道模型(7)的开口朝向所述试验箱模型(6)的背面,所述隧道模型(7)的拱顶朝向所述试验箱模型(6)的正面,所述隧道模型(7)的截面长度小于所述试验箱模型(6)的截面长度。4.如权利要求1所述的富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验装置,其特征在于:所述盾构驱动单元(3)包括反力架(16)、水平千斤顶(17)、支撑架(18)、顶进杆(19)和掘进挡板(20),所述反力架(16)立于所述试验箱模型(6)的侧端,并与所述隧道模型(7)保持在同一水平线上,所述水平千斤顶(17)具有多个,分别横向固定在所述反力架(16)与所述支撑架(18)之间,所述顶进杆(19)横向固定在所述支撑架(18)上,且顶部插接至所述掘进挡板(20)的顶撑槽(2002)内,所述掘进挡板(20)可穿过所述掘进口(603)顶进至所述隧道模型(7)内。5.如权利要求4所述的富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验装置,其特征在于:所述掘进挡板(20)采用截面呈半圆形的透明有机玻璃板,所述掘进挡板(20)的外圈围设有密封胶圈(2004),所述隧道模型(7)的内壁面固定贴覆有防水密封层(701),所述掘进挡板(20)与所述隧道模型(7)滑动吻合匹配。6.如权利要求4所述的富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验装置,其特征在于:所述模型组单元(1)还包括注射管(8)和渣土改良层(11),所述渣土改良层(11)预设在所述

隧道模型(7)内靠近所述掘进口(603)的位置处,所述掘进挡板(20)沿所述隧道模型(7)向内推进所述渣土改良层(11),将所述隧道模型(7)内的所述砾砂层(9)、泥质粉砂岩层(10)向前盾构掘进,所述渣土改良层(11)的截面与所述掘进挡板(20)的截面大小吻合,所述掘进挡板(20)上沿外弧边均匀间隔分布有多个透水孔(2003),所述注射管(8)穿过任一所述透水孔(2003)插入所述渣土改良层(11)内,用于向所述渣土改良层(11)注射土体改良剂。7.如权利要求1所述的富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验装置,其特征在于:还包括无线采集单元(4),所述无线采集单元(4)包括位移传感器(21)、土压传感器(22)和孔隙水压传感器(23),所述位移传感器(21)、土压传感器(22)和孔隙水压传感器(23)均具有多个,分别间隔埋设于所述砾砂层(9)与所述泥质粉砂岩层(10)内。8.如权利要求4或7所述的富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验装置,其特征在于:所述无线采集单元(4)还包括土压力盒(24),所述土压力盒(24)安装在位于所述掘进挡板(20)正面的安装槽(2001)内,所述隧道模型(7)内不设有所述位移传感器(21)或所述土压传感器(22)或所述孔隙水压传感器(23)。9.如权利要求1或7所述的富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验装置,其特征在于:还包括测试单元(5),所述测试单元(5)包括摄像机模组(25)、紫外线模组(26)、泛光灯(27)和计算机(28),所述摄像机模组(25)与所述紫外线模组(26)并排架设于所述试验箱模型(6)的背面,并均朝向所述试验箱模型(6)和隧道模型(7)内的土层,所述泛光灯(27)架设于所述摄像机模组(25)、紫外线模组(26)的背后,并朝向所述试验箱模型(6),所述摄像机模组(25)和紫外线模组(26)分别经由数据传输线连接至所述计算机(28),所述无线采集单元(4)无线连接至所述计算机(28)。10.如权利要求1-9所述的富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验方法,其特征在于:包括以下步骤:s1:布置所述模型组单元(1):所述试验箱模型(6)内的土样以占所述隧道模型(7)开挖面土层不同比例划分,下部填筑所述泥质粉砂岩层(10),上部填筑砾砂层(9),并在所述隧道模型(7)的内部且贴近所述掘进口(603)的位置处预填渣土改良层(11),同时,围绕所述隧道模型(7)分别在所述砾砂层(9)和泥质粉砂岩层(10)内预埋多个均无线连接至所述计算机(28)的所述位移传感器(21)、土压传感器(22)和孔隙水压传感器(23),且保持同一断面上的各传感器间隔分布;s2:按照上述试验装置的要求分别在所述试验箱模型(6)的上方、侧面、背面依次布置上部加载单元(2)、盾构驱动单元(3)和测试单元(5);s3:启动所述水平千斤顶(17),经由所述顶进杆(19)驱动所述掘进挡板(20)从所述掘进口(603)顶进至所述隧道模型(7)内,模拟在所述隧道模型(7)内的盾构开挖,并通过调节而改变顶进力度大小,同时,在掘进的过程中通过所述注射管(8)向所述渣土改良层(11)内补充土体改良剂;s4:启动所述直线导轨柱(12)上的电动直线导轨模块,驱动所述水平加载梁(13)下压所述土压千斤顶(14),所述土压千斤顶(14)同步下推所述砼压层(15),模拟向所述试验箱模型(6)内的土体施加压力或者卸载压力,并通过调节而改变下压土体的荷载压力大小;s5:将含有色荧光剂的测试液从所述注水孔(1501)内注入至所述试验箱模型(6)内的土体之中,利用所述紫外线模组(26)照射土体,同时,所述摄像机模组(25)自所述掘进挡板

(20)顶进至所述隧道模组(7)内起,即开始拍摄记录,对所述试验箱模型(6)和隧道模组(7)内的土体破坏模式、含有色荧光剂测试液的流向自动进行摄像,并将视频数据上传至所述计算机(28)中进行piv图像分析,一方面,观察并检测所述隧道模型(7)掌子面受到所述盾构驱动单元(3)的主动破坏程度、所述上部加载单元(2)的被动破坏程度,另一方面,观察并检测荧光剂在土体内不同位置的含量,判断测试液的渗流方向及流量;s6:随着所述上部加载单元(2)的下压作业及所述盾构驱动单元(3)的掘进作业的开展,所述位移传感器(21)、土压传感器(22)、孔隙水压传感器(23)和土压力盒(24)分别实时采集并及时向所述计算机(28)传送测得的试验数据,所述计算机(28)结合视频数据进行模拟比对、分析处理,得到所述隧道模型(7)掌子面的位移——荷载曲线变化规律图,判断掌子面极限支护力;s7:待所述掘进挡板(20)掘进至所述隧道模型(7)内的预设位置,停止所述上部加载单元(2)和盾构驱动单元(3),重置所述试验箱模型(6)内的布局,重复上述s1-s6,得到准确可靠的试验结果,真实全面模拟不同施工工环境下对盾构隧道掌子面的水、土压力以及三维土体破坏模式的影响。

技术总结

本发明公开了富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验装置及方法,富水复杂地层盾构隧道掌子面破坏模式试验装置包括模型组单元、上部加载单元和盾构驱动单元。本发明中,全面真实地模拟隧道掌子面主动破坏及被动破坏的失稳情况,配合荧光剂示踪的方法检测地下水渗流作用路径,直观清晰地展示富水复杂地层盾构隧道时土体变化,不仅试验操作简单、易于实现,而且便于研究施工相关机理,丰富了富水复杂地层盾构隧道掌子面土体三维破坏模式及评估掌子面土压力的理论研究,为城市地铁施工的高效安全进行提供了更加全面直观、真实可靠的科学依据。依据。依据。

技术研发人员:林宝刚 陈淼 龚宏华 程勇东 欧阳鸿志 管海平 方焘 罗如平 郝结平 鲍明

受保护的技术使用者:中铁四局集团有限公司

技术研发日:2022.09.19

技术公布日:2022/11/18

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。