1.本实用新型涉及数控刀片涂层加工技术领域,具体是一种钢钎输送系统。

背景技术:

2.数控刀片是可转位车削刀具的总称,是现代金属切削应用领域的主流产品。主要应用在金属的车削、铣削、切断切槽、螺纹车削等领域。涂层工序主要是对数控刀片表面处理,涂覆一层高耐磨性的陶瓷材料,大幅提升刀具的表面硬度,提高刀具的使用寿命,降低刀具与加工材料之间的摩擦系数。相对于非涂层刀片,其使用寿命能提高5-10倍,涂层分为物理涂层和化学涂层。物理涂层(物理气相沉积,physical vapor deposition,pvd)是通过电流轰击金属靶材表面,产生金属等离子体,然后在电场的作用下,沉积在刀片表面形成涂层;化学涂层是在高温条件下,一般大于1000度,通过多种化合物和气体在刀片表面发生化学反应形成涂层。

3.由于数控刀具种类多、尺寸不一致、数量大等特点,同时pvd涂层要求厚度均匀,因此大多都是先将刀具穿插在钢钎上,再将若干装满刀具的钢钎固定在转筒上后统一进入pvd 设备进行统一涂层工序。以往将刀具穿插在钢钎上都是通过人工手动进行的,效率较低,且需耗费大量的人力资源。近年来随着自动化机器人的发展,因此可以选择机械臂替代人工将刀具穿插在钢钎上,即将钢钎竖立在工位上,通过机械臂将刀具逐个穿插在钢钎上。但是钢钎一般较软且易弯曲变性,使得钢钎的顶端无法很好与机械臂相对应,而若是增强钢钎的强度使其在竖立时不发生弯曲变形,又有增加相应的成本。

技术实现要素:

4.针对上述现有技术中的不足,本实用新型提供一种钢钎输送系统,可以在输送钢钎的同时对钢钎进行辅助校正,使得钢钎在竖立的时候顶端能够落在机械臂穿插刀具的工位上。

5.为实现上述目的,本实用新型提供一种钢钎输送系统,其特征在于,包括输送单元、钢钎座以及校正单元,所述输送单元上设有沿横向输运的输送组件,所述钢钎座上可拆卸地设在所述输送组件上;

6.所述钢钎座上沿纵向间隔设有若干能够固定钢钎底端的固定结构,所述校正单元设在所述输送单元的正上方,所述校正单元上具有与所述固定结构一一对应的校正结构,以用于避免所述钢钎座上的钢钎弯曲变形。

7.在另一个实施例中,所述校正结构包括位于同一竖向平面的第一校正槽、第二校正槽与第三校正槽;

8.所述第一校正槽、所述第三校正槽均为横向槽,所述第一校正槽位于所述输送组件的输送上游且靠近所述输送组件的位置,所述第三校正槽位于所述输送组件的输送下游且远离所述输送组件的位置;

9.所述第二校正槽位斜向槽,且所述第二校正槽的一端与所述第一校正槽的上游端

301、第二校正槽302、第三校正槽303、安装板304、立柱305、第一框架306、第二框架307;钢钎4。

27.本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

28.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

29.需要说明,本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后

……

) 仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

30.另外,在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

31.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接,还可以是物理连接或无线通信连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

32.另外,本实用新型各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

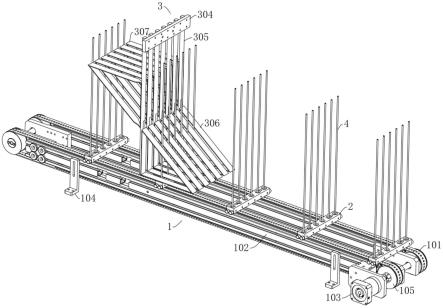

33.如图1-4所示为本实施例公开的一种钢钎输送系统,主要应用于数控刀片涂层加工前的刀具穿插过程中。该钢钎输送系统主要包括输送单元1、钢钎座2以及校正单元3。输送单元1上设有沿横向输运的输送组件101,钢钎座2上可拆卸地设在输送组件101上,钢钎座 2上沿纵向间隔设有若干能够固定钢钎4底端的固定结构;校正单元3设在输送单元1的正上方,校正单元3上具有与固定结构一一对应的校正结构,以用于避免钢钎座2上的钢钎4 弯曲变形。

34.在刀具穿插过程中,先将钢钎4固定在钢钎座2上,使得钢钎4在随输送组件101进行输送,当钢钎4输送至刀具穿插工位时,输送组件101停止运行,使得钢钎4停在刀具穿插工位上,再通过外部的机械臂进行刀具穿插工作,即将刀具与隔离套筒逐个穿插在钢钎4上,在钢钎4上的刀具穿插装满后再启动输送组件101,进行下一批钢钎4的穿插工作。但是在刀具穿插过程中由于钢钎4一般较软且易弯曲变性,使得钢钎4的顶端与机械臂的预计穿插位往往具有较大的差距。因此,本实施例中通过在输送单元1上增设校正单元3,由于校正单元3上具有与钢钎4一一对应的校正结构,可以有效地避免钢钎座2上的钢钎4弯曲变形,使得钢钎4的顶端能够与机械臂的位置相对应,无需增加钢钎4的强度即能完成机械臂的刀

具穿插工作,在节省成本的同时还有效地提升了刀具穿插效率。

35.本实施例中,校正结构包括位于同一竖向平面的第一校正槽301、第二校正槽302与第三校正槽303;第一校正槽301、第三校正槽303均为横向槽,第一校正槽301位于输送组件101的输送上游且靠近输送组件101的位置,第三校正槽303位于输送组件101的输送下游且远离输送组件101的位置;第二校正槽302位斜向槽,且第二校正槽302的一端与第一校正槽301的上游端相接,另一端与第三校正槽303的下游端相接,即第一校正槽301、第二校正槽302与第三校正槽303共同构成一z形槽。其中具体地,第一校正槽301与输送组件101之间的距离为5-10cm,第三校正槽303与输送组件101之间的距离则为钢钎4长度的3/4-4/5。

36.需要注意的是,由于第一校正槽301、第二校正槽302与第三校正槽303均为在横向面上的通槽,若是钢钎4的弯曲面也为横向面时则会使得校正结构无法达到校正效果,因此在将钢钎4固定在钢钎座2上时,需要调整钢钎4的固定角度,使得钢钎4的弯曲面位于纵向面上,使得第一校正槽301、第二校正槽302与第三校正槽303的槽壁对钢钎4的弯曲变形具有阻挡效果。

37.在刀具穿插过程中,将刀具穿插工位设置在第三校正槽303的中部或靠近下游端的位置。由于钢钎4的底端固定连接在钢钎座2上,因此钢钎4的弯曲变形幅度是从下至上逐渐增大的,即越靠近下方的钢钎4变形越小,因此选择将第一校正槽301设置在靠近输送组件101 的位置,可以使得钢钎4能够顺利进入校正结构。在钢钎4进入校正结构后,由于第二校正槽302为斜向槽,在钢钎4输送过程中随着第二校正槽302高度的上升也会逐渐被拉直,最终在第三校正槽303的中部或靠近下游端的位置停止,完成校正工作。

38.在具体实施过程中,校正单元3包括安装板304与若干校正组件。安装板304固定设在输送组件101的正上方的支架或悬架上,各校正组件的顶端沿纵向间隔与安装板304相连,另一端竖直向下延伸,相邻的两个校正组件之间围成第一校正槽301、第二校正槽302与第三校正槽303。

39.进一步具体地,校正组件包括立柱305、第一框架306与第二框架307,立柱305的顶端与安装板304通过螺栓固定相连,立柱305的底端向输送组件101的方向延伸,第一框架 306与第二框架307均为直角三角形结构。第一框架306的一条直角边位于靠近输送组件101 的位置,第一框架306的另一条直角边与立柱305朝向输送上游的一侧通过螺栓连接的方式或焊接的方式固定相连,第一框架306的斜边朝向上布置;第二框架307的一条直角边位于远离输送组件101的位置,第二框架307的另一条直角边与立柱305朝向输送下游的一侧通过螺栓连接的方式或焊接的方式固定相连,第二框架307的斜边朝向下布置。其中,相邻的两个第一框架306的底部直角边之间围成第一校正槽301,相邻的两个第二框架307的顶部直角边之间围成第三校正槽303,相邻的两个第一框架306的斜边之间以及相邻的两个第二框架307的斜边之间围成第二校正槽302。

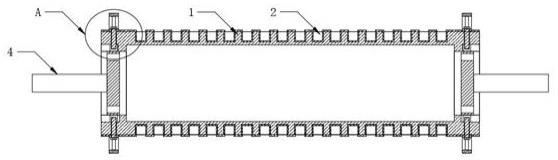

40.本实施例中,固定结构为设在钢钎座2的固定槽201,钢钎座2的侧部设有与固定槽201 一一对应的螺纹孔202,且螺纹孔202与固定槽201相通。钢钎4的底端焊接有一连接块,钢钎4通过连接块嵌入到对应的固定槽201后,将一锁紧螺钉旋入对应的螺纹孔202,使得该锁紧螺钉的端部抵紧钢钎4上的连接块,即能实现钢钎4与钢钎座2之间的固定锁紧。

41.本实施例中,输送单元1还包括基座102与驱动件103,基座102为由若干型材或钢板焊接而成的常规传送基架结构,且基座102上还设置有支脚104,用于使基座102悬空。输

送组件101为设在基座102上的输送皮带,驱动件103为设在基座102上的驱动电机,基座 102上设有与驱动电机传动相连的驱动轮105等结构,输送皮带则套设在驱动轮105上,即输送皮带与驱动件103传动相连。其中,输送皮带上沿输送方向间隔设有若干第一固定孔 106,钢钎座2上设有与第一固定孔106对应的第二固定孔203,钢钎座2通过第一固定孔 106、第二固定孔203、螺栓的配合与竖向皮带可拆卸地相连。当然,在具体实施过程中的输送组件101并不局限于皮带结构,也可以是链带或链板等。

42.需要注意的是,虽然本实施例中图示的钢钎4均为竖直状态,但这仅仅只是为了图示方便,在实际中钢钎4由于长期使用以及重力的作用必然会存在完全变形的问题。

43.以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的实用新型构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。