1.本实用新型属于太阳能热发电技术领域,确切地说是一种采用导热油therminol

®ꢀ

vp-1作为集热和蓄热工质的双罐复叠太阳能发电系统。

背景技术:

2.蓄热对于太阳能热发电技术至关重要。为了保证太阳能热发电系统在光照不足或者云遮间隙时能够稳定发电,必须采取蓄热措施。现有的蓄热方式主要分为单罐蓄热和双罐蓄热两种。相比于采用单罐蓄热技术蓄热量小、放热时系统发电不稳定、系统发电效率低,双罐蓄热技术是目前太阳能热发电主要采用的方式。但是,已成功应用的双罐蓄热的热发电系统皆为与多级抽气回热的水蒸汽朗肯循环相结合,系统发电量不可调节。

3.基于水蓄热的直膨式太阳能复叠朗肯循环发电系统(direct steam generation

‑ꢀ

steam-organic rankine cycle,dsg-sorc),如图9所示。在正常工况下,低温蓄热罐中的水在太阳能集热场中被加热,并将高温水储存于高温蓄热罐中,利用高温蓄热罐中的饱和蒸汽驱动水蒸气-有机朗肯循环系统发电。当太阳辐照不足或者夜间时,高温蓄热罐中的高温水流向低温蓄热罐并释放热量驱动底部有机朗肯循环发电,从而保证了稳定的热功转换。与采用单蓄热罐的商业直膨式太阳能发电系统相比,该系统避免了放热时系统变工况运行、蓄热能力有限以及复杂的系统控制策略方面等难题。值得指出,汽轮机的进口温度越高,热功转换效率越高,但上述dsg-sorc系统的汽轮机的最大进口温度一般限制在270℃,主要有以下两点原因:

4.(1)在蓄热方面,由于储存较高温度的蒸汽使得蓄热罐存在承压高的问题。例如:发电站planta solar 10和planta solar 20的蓄热容器最大蒸汽压力为4.5 mpa,对应的饱和蒸汽温度为257℃。发电站puerto errado 1和puerto errado 2的蓄热容器最大蒸汽压力为5.5 mpa,对应的饱和蒸汽温度为270℃。当温度高于270℃时,蒸汽饱和压力会显著上升,如285℃时为6.9 mpa, 300℃时为8.6 mpa。

5.(2)在集热方面,由于水的相变,dsg-sorc系统的管道压力会高于采用热油或者熔融盐蓄热的系统,而槽式抛物面集热器的玻璃套管与金属吸热管之间的密封性以及集热器与管道之间的连接可靠性在高温高压下无法得到保证。全世界主要的集热器制造厂家生产金属吸热管的厚度一般为2mm,承压能力一般限制在4mpa。例如:泰国5mw solar energy 1发电站(世界上第一个商业化的dsg发电站)的抛物面槽式集热器产生的蒸汽压力为3mpa。2mw stillwater geosolar hybrid 发电站使用软化水作为传热工质,其蒸汽压力大约为2.1mpa。

6.考虑到水在蓄热和集热方面的上述问题,本实用新型系统采用合成油therminol

®

vp-1(26.5%联苯和73.5%联苯醚的混合物)代替水作为集热和蓄热工质。其饱和压力在400℃时仅为1.2mpa。therminol

®

vp-1结合了优异的热稳定性和低粘度,在12℃至400℃的最佳使用范围内具有高效、可靠、均匀的性能,并且其在所有有机传热工质中具有最高的热稳定性,可作为液体传热工质或作为沸腾-冷凝传热介质使用。

技术实现要素:

7.为了解决基于水蓄热的直膨式太阳能复叠朗肯循环发电系统蓄热容量不高、蓄热罐和管道的承压高和热功转换效率不高的难题。本实用新型提出一种两级蓄热直膨式蒸汽有机复叠朗肯循环热发电系统(direct vapor generation

‑ꢀ

steam-organic rankine cycle,dvg-sorc)。

8.一种两级蓄热直膨式蒸汽有机复叠朗肯循环的热发电系统包括导热油工质循环回路、水蒸汽工质循环回路、有机工质循环回路;

9.所述导热油工质循环回路包括太阳能集热场1、高温蓄热罐2、第三换热器5、低温蓄热罐3、第一导热油工质泵11和第二导热油工质泵12;

10.所述太阳能集热场1的出口连通着高温蓄热罐2导热油工质入口,高温蓄热罐2导热油工质出口分为两路,一路通过第十阀门23和第二导热油工质泵12连通着太阳能集热场1入口,另一路通过第八阀门21连通着第三换热器5高温段的导热油工质入口,第三换热器5高温段的导热油工质出口通过节流阀13连通着低温蓄热罐3的导热油工质入口,低温蓄热罐3的导热油工质出口通过第一导热油工质泵11和第九阀门22连通着太阳能集热场1的入口;

11.所述水蒸气工质循环回路包括蒸汽轮机7、第二换热器4的高温段、水泵9和高温蓄热罐2的内置盘管;

12.所述高温蓄热罐2内置盘管的水工质出口通过第一阀门14连通着蒸汽轮机7的入口,蒸汽轮机7的出口通过第二阀门15连通着第二换热器4高温段的水工质入口,第二换热器4高温段的水工质出口通过第三阀门16和水泵9连通着高温蓄热罐2内置盘管的水工质出口;

13.所述有机工质循环回路包括有机朗肯循环涡轮机8、第四换热器6的高温段、有机工质泵10、第三换热器5的低温段和第二换热器4的低温段;

14.所述有机朗肯循环涡轮机8的出口连通着第四换热器6高温段的有机工质入口,第四换热器6高温段的有机工质出口通过有机工质泵10后分为两路,一路通过第四阀门17连通着第二换热器4低温段的有机工质入口,第二换热器4低温段的有机工质出口通过第五阀门18连通着有机朗肯循环涡轮机8的入口;另一路通过第六阀门19连通着第三换热器5低温段的有机工质入口,第三换热器5低温段的有机工质出口通过第七阀门20连通着有机朗肯循环涡轮机8的入口;

15.所述高温罐的工作温度为321℃,所述低温罐的工作温度为40~123℃,高温罐和低温罐的温差为198~281℃;

16.本实用新型两级蓄热直膨式蒸汽有机复叠朗肯循环的热发电系统具有四种发电模式,分别为系统集热与有机朗肯循环发电同时运行模式、系统集热与蒸汽有机复叠朗肯循环发电同时运行模式、系统集热与第一步放热发电同时运行模式、第二步放热发电模式。

17.进一步的技术方案如下:

18.所述第一阀门14、第二阀门15、第三阀门16、第四阀门17、第五阀门18、第六阀门19、第七阀门20、第八阀门21、第九阀门22和第十阀门23均为球阀。

19.所述高温蓄热罐2内设置有蛇形盘管,所述蛇形盘管构成水蒸气工质循环回路中的一部分。

20.所述水蒸汽工质循环回路中的蒸汽轮机7为透平膨胀机。

21.所述有机工质循环回路中的有机朗肯循环涡轮机8为透平膨胀机、单螺杆膨胀机、双螺杆膨胀机、涡旋膨胀机中的一种。

22.所述导热油工质循环回路的工质为混合物,所述混合物由26.5%联苯和73.5%联苯醚的混合均匀制成。

23.所述有机工质循环回路的工质为苯、甲苯、环己烷、六甲基二硅氧烷(mm)、r245fa、丁烷、戊烷环己烷、异丁烯或者其他种类干工质中的一种。

24.与现有技术相比较,本实用新型的有益技术效果体现在以下方面:

25.1.本实用新型蒸汽轮机的进口温度为321℃,比基于水蓄热的直膨式太阳能复叠朗肯循环发电系统汽轮机最大进口温度提高了51℃。汽轮机进口温度的升高使得系统热功转换效率得到提高。该系统热功转换效率为20.69%~27.91%,相比基于水蓄热的直膨式太阳能复叠朗肯循环发电系统提高了7.72~11.6%。

26.2.本实用新型以导热油代替水作为集热和蓄热工质,使得高温水蒸汽带来的的系统蓄热罐和管道的高承压的问题得到解决,管道的使用时间将会更长,系统所需钢材的制作和加工成本将大大减少。本实用新型系统比基于水蓄热的直膨式太阳能复叠朗肯循环发电系统具有更好的成本效益。

27.3.本实用新型系统的温降为190~280℃,相比基于水蓄热的直膨式太阳能复叠朗肯循环发电系统的温降100~200℃有大幅度提高。相比于常规运行的双罐抛物面槽式集热发电系统高低温罐的温降限制在100℃(从高温罐的393℃降到低温罐的293℃),本实用新型中高低温罐的温降提高了约2~3倍,高低温罐更大的温降使得系统具备更高的蓄热容量。

附图说明

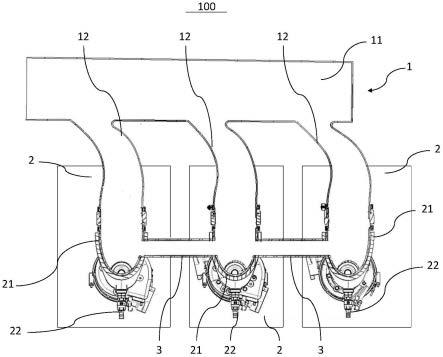

28.图1为本实用新型系统结构示意图。

29.图2为导热油工质循环回路结构示意图。

30.图3为水蒸汽工质循环回路结构示意图。

31.图4为水蒸汽工质循环回路结构示意图。

32.图5为系统模式一的工作流程图。

33.图6为系统模式二的工作流程图。

34.图7为系统模式三的工作流程图。

35.图8为系统模式四的工作流程图。

36.图9为基于水蓄热的直膨式太阳能复叠朗肯循环发电系统示意图。

37.上图1-9中序号:太阳能集热场1、高温蓄热罐2、低温蓄热罐、第二换热器4、第三换热器5、第四换热器6、蒸汽轮机7、有机涡轮机8、水泵9、有机工质泵10、第一导热油工质泵11、第二导热油工质泵12、节流阀13、第一阀门14、第二阀门15、第三阀门16、第四阀门17、第五阀门18、第六阀门19、第七阀门20、第八阀门21、第九阀门22、第十阀门23、第一发电机24、第二发电机25。

具体实施方式

38.下面结合附,通过实施例对本实用新型作进一步描述。

39.参见图1,一种两级蓄热直膨式蒸汽有机复叠朗肯循环的热发电系统包括导热油工质循环回路、水蒸汽工质循环回路、有机工质循环回路。

40.参见图2,导热油工质循环回路包括太阳能集热场1、高温蓄热罐2、第三换热器5、低温蓄热罐3、第一导热油工质泵11和第二导热油工质泵12。

41.太阳能集热场1的出口连通着高温蓄热罐2导热油工质入口,高温蓄热罐2导热油工质出口分为两路,一路通过第十阀门23和第二导热油工质泵12连通着太阳能集热场1入口,另一路通过第八阀门21连通着第三换热器5高温段的导热油工质入口,第三换热器5高温段的导热油工质出口通过节流阀13连通着低温蓄热罐3的导热油工质入口,低温蓄热罐3的导热油工质出口通过第一导热油工质泵11和第九阀门22连通着太阳能集热场1的入口。

42.参见图3,水蒸气工质循环回路包括蒸汽轮机7、第二换热器4的高温段、水泵9和高温蓄热罐2的内置盘管。

43.高温蓄热罐2内置盘管的水工质出口通过第一阀门14连通着蒸汽轮机7的入口,蒸汽轮机7的出口通过第二阀门15连通着第二换热器4高温段的水工质入口,第二换热器4高温段的水工质出口通过第三阀门16和水泵9连通着高温蓄热罐2内置盘管的水工质出口;

44.参见图4,有机工质循环回路包括有机朗肯循环涡轮机8、第四换热器6的高温段、有机工质泵10、第三换热器5的低温段和第二换热器4的低温段。

45.有机朗肯循环涡轮机8的出口连通着第四换热器6高温段的有机工质入口,第四换热器6高温段的有机工质出口通过有机工质泵10后分为两路,一路通过第四阀门17连通着第二换热器4低温段的有机工质入口,第二换热器4低温段的有机工质出口通过第五阀门18连通着有机朗肯循环涡轮机8的入口;另一路通过第六阀门19连通着第三换热器5低温段的有机工质入口,第三换热器5低温段的有机工质出口通过第七阀门20连通着有机朗肯循环涡轮机8的入口。

46.第一阀门14、第二阀门15、第三阀门16、第四阀门17、第五阀门18、第六阀门19、第七阀门20、第八阀门21、第九阀门22和第十阀门23均为球阀。

47.高温蓄热罐2内设置有蛇形盘管,蛇形盘管构成所述水蒸气工质循环回路中的一部分。

48.水蒸汽工质循环回路中的蒸汽轮机7为透平膨胀机。

49.有机工质循环回路中的有机朗肯循环涡轮机8为透平膨胀机。

50.导热油工质循环回路的工质为混合物,所述混合物由26.5%联苯和73.5%联苯醚的混合均匀制成。

51.有机工质循环回路的工质为苯。

52.本实用新型的热发电系统的四个工作模式如下:

53.(1)系统集热与有机朗肯循环发电同时运行模式

54.参见图5,假定标准太阳直射辐射i

dn

为400w/m2。如上午时刻,此时i

dn

《400w/m2,系统处于集热与有机朗肯循环发电同时运行模式。此时有机工质泵10和第一导热油工质泵11处于工作状态。第六阀门19、第七阀门20、第八阀门21、第九阀门22和节流阀13处于打开状态。导热油从高温蓄热罐2通过第三换热器5流向低温蓄热罐3并向有机工质循环回路释放

热量驱动底部有机朗肯循环发电。

55.(2)系统集热与蒸汽有机复叠朗肯循环发电同时运行模式

56.参见图6,如正午时刻,此时太阳直射辐射i

dn

》400w/m2,系统处于集热与蒸汽有机复叠朗肯循环发电同时运行模式。水泵9、有机工质泵10、第一导热油工质泵11和12均处于工作状态。第一阀门14、第二阀门15、第三阀门16、第四阀门17、第五阀门18、第九阀门22、第九阀门22和第十阀门23处于打开状态。来自低温蓄热罐3中的导热油在太阳能集热场1中被加热并部分汽化形成两相态的导热油工质并进入高温蓄热罐2。第二导热油工质泵12根据太阳直射辐射强度来调节干度。两相态的导热油工质是由恒定流量的导热油蒸汽和可调流量的导热油液体组成。水工质在高温蓄热罐2中内置的蛇形盘管中被加热形成高温水蒸汽驱动蒸汽轮机7做功发电,并通过第二换热器4向有机工质循环回路放热驱动底部朗肯循环发电。

57.(3)系统集热与第一步放热发电同时运行模式

58.参见图7,如下午时刻,此时太阳直射辐射i

dn

《400w/m2,系统处于集热与第一步放热发电同时运行模式。水泵9、有机工质泵10、第一导热油工质泵11处于工作状态。第一阀门14、第二阀门15、第三阀门16、第四阀门17、第五阀门18和第九阀门22处于打开状态。此时系统集热、顶部蒸汽朗肯循环和底部有机朗肯循环发电继续同时进行,但集热器获得的热量要比模式二下的少。高温蓄热罐2通过温降使得水工质继续在高温蓄热罐2中内置的蛇形盘管中被加热。但为了避免系统处于变工况运行,此模式下高温蓄热罐2的温降范围有限(一般小于50℃)。

59.(4)第二步放热发电模式

60.参见图8,当直射辐射不足或者没有时,系统处于第二步放热发电模式。有机工质泵10处于工作状态。第六阀门19、第七阀门20和第八阀门21处于打开状态。导热油从高温蓄热罐2通过第三换热器5流向低温蓄热罐3并向有机工质循环回路释放热量驱动底部有机朗肯循环发电。此时从高温蓄热罐2到低温蓄热罐3过程中导热油工质的温降显著(导热油质量为1000吨时,高温蓄热罐到低温蓄热罐的温降达到最大值253℃),因此能产生比模式三更大的电量。

61.本实用新型一种两级蓄热直膨式蒸汽有机复叠朗肯循环的热发电系统,当导热油质量为1000吨,有机工质为苯时,系统达到最大热功转换效率27.91%。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。