1.本发明涉及限扭减振器领域,特别涉及一种径向分级限扭减振器。

背景技术:

2.限扭减振器主要运用于汽车动力总成系统中,通常它是一种安装于发动机与变速箱之间的零部件,为汽车提供减振降噪和过载扭矩保护的功能。

3.目前在混合动力汽车中,由于内燃机的使用,一般必须在发动机的曲轴输出端装配减振器,又由于一些混合动力汽车动力总成结构的特殊性,发动机与变速箱之间没有安装起到限扭作用的离合器,减振器在这类应用中就必须带有限扭功能,为了更好地保护减振器免于受到共振扭矩的冲击,必须要在有限的空间内提升限扭器的限扭性能,保证在一定的扭矩范围内限扭器能够打滑。

4.中国专利cn214425011u公开一种限扭减振器,其限扭结构的实施方式是通过碟簧压力压紧圆环型摩擦片提供限扭功能,摩擦副为圆环型,并且仅具备一级限扭能力,容易出现限扭扭矩过大等问题。

5.中国专利cn208669951u和cn210510132u公开的限扭减振器,其限扭结构的实施方式同样都是通过碟簧压力压紧圆环型摩擦副提供限扭功能,两者仅应用场景有所区别,cn208669951u主要是应用于大扭矩车型,cn210510132u主要是应用于双质量飞轮结构中。

6.这是本技术需要着重改善的地方。

技术实现要素:

7.本发明所要解决的技术问题是要提供一种径向分级限扭减振器,通过圆柱型的摩擦副实现分级限扭的功能。

8.为了解决以上的技术问题,本发明提供了一种径向分级限扭减振器,包括减振器分总成和限扭器分总成,所述减振器分总成包括钢片,所述钢片上布置有周向分布的多个限扭驱动角和圆柱型第一摩擦副n;圆柱型的第一摩擦副n为钢片翻边所形成的非连续的圆柱型外圆面,圆柱型外圆面的非连续位置被多个限扭驱动角隔开;所述限扭器分总成包括限扭盖板、限扭摩擦环、第一摩擦环、波簧、限扭盖和第二摩擦环;所述限扭摩擦环上布置有圆柱型的第二摩擦副g,所述第一摩擦环上布置有圆柱型的第一摩擦副o、波簧槽、周向分布的多个二级限扭驱动角、周向分布的多个摩擦环外齿;所述第二摩擦环上布置有圆柱型的第二摩擦副h、导向角、周向分布的多个二级限扭驱动槽、周向分布的多个摩擦环内齿、周向分布的多个簧片;所述第二摩擦环布置于限扭摩擦环的内径处,第二摩擦副h与第二摩擦副g紧贴;第一摩擦环布置于第二摩擦环的内径处,摩擦环外齿与摩擦环内齿啮合;限扭摩擦环布置于限扭盖板与限扭盖之间;限扭器分总成通过钢片上的限扭驱动角和第一摩擦副n完成与减振器分总成的扭矩传递,第一摩擦副o与第一摩擦副n之间产生相对滑动,产生一级限扭;限扭驱动角直接驱

动二级限扭驱动角、二级限扭驱动槽带动第二摩擦环,使第二摩擦副h与第二摩擦副g产生相对滑动,产生二级限扭。

9.所述钢片的限扭驱动角布置于第一摩擦环的二级限扭驱动角之间,同时布置于第二摩擦环的二级限扭驱动槽内,限扭驱动角紧贴于二级限扭驱动角、二级限扭驱动槽的一侧。

10.所述第一摩擦环上的第一摩擦副o与钢片上的第一摩擦副n紧贴。

11.所述限扭驱动角与二级限扭驱动角、二级限扭驱动槽之间有相同的空转角间隙。

12.所述限扭盖板上布置有周向分布的多个螺栓孔a、周向分布的多个销钉孔c、周向分布的多个方孔e。

13.所述限扭盖上布置有周向分布的多个螺栓孔b、周向分布的多个销钉孔d、周向分布的多个方孔f。

14.限扭盖板上的螺栓孔a与限扭盖上的螺栓孔b位置一一对应形成限扭减振器安装螺栓孔,限扭盖板上的销钉孔c、限扭盖上的销钉孔d位置一一对应形成限扭减振器定位销孔。

15.所述限扭摩擦环,其轴向两侧周向分布的多个铆接柱。限扭摩擦环上轴向靠限扭盖板一侧的铆接柱数量等于限扭盖板上方孔e的数量,铆接柱一一对应布置于方孔e中,限扭摩擦环上轴向靠限扭盖一侧的铆接柱数量等于限扭盖上方孔f的数量,铆接柱一一对应布置于方孔f中,铆接成型后,所有铆接柱塑性变形为铆接成型端。

16.所述波簧布置于第一摩擦环和第二摩擦环之间的波簧槽中,第二摩擦环受波簧产生的径向力,导致第二摩擦环上的第二摩擦副h的外径大于限扭摩擦环的第二摩擦副g。第二摩擦环上的簧片处于拉开状态,当第二摩擦环装入限扭摩擦环内时,受到第二摩擦环上导向角的作用,第二摩擦副h外径逐渐减小,簧片收缩,波簧受压,最后当第二摩擦副h的外径等于第二摩擦副g的外径时,第二摩擦环完全装入限扭摩擦环内。以此组成了限扭器分总成。

17.所述减振器分总成包括大弹簧、橡胶弹簧、花键轴套、轴套板、盖板、阻尼碟簧、扁销、小弹簧。

18.所述钢片上还布置有周向分布的多个弹簧窗口i、周向分布的多个扁销孔l。

19.所述花键轴套上布置有内花键、花键齿。

20.所述轴套板上布置有周向分布的多个弹簧窗口j、花键孔。

21.所述盖板上布置有周向分布的多个弹簧窗口k、周向分布的多个扁销孔m。

22.所述钢片上的弹簧窗口i、轴套板上的弹簧窗口j、盖板上的弹簧窗口k位置一一对应,组成周向分布的弹簧安装空间。

23.所述橡胶弹簧布置于大弹簧中心,形成橡胶弹簧组件;所述小弹簧布置于大弹簧中心,形成金属弹簧组件;多组橡胶弹簧组件与金属弹簧组件布置于所述的弹簧安装空间内,橡胶弹簧组件与金属弹簧组件数量相加等于弹簧安装空间的数量。

24.所述钢片上的扁销孔l与盖板上的扁销孔m的数量相同,两种扁销孔的位置一一对应,扁销穿过两种扁销孔将钢片和盖板铆接固定。所述花键轴套的花键齿布置于轴套板的花键孔内,两者接触传递扭矩。花键轴套的轴向位置受到钢片与轴套板的约束限位,阻尼碟簧布置于轴套板与盖板之间。以此组成了减振器分总成。

25.本发明的优越功效在于:1)本发明通过圆柱型的摩擦副提供限扭功能,相比于传统的圆环型摩擦副,减少限扭器分总成部分的零件数量;2)本发明实现了分级限扭的功能,通过径向布置的两个圆柱型摩擦副,一级限扭由直径较小的摩擦副产生,二级限扭由直径较大的摩擦副产生,通过分级限扭,更好地保证限扭器在一定扭矩时的打滑功能,避免静摩擦切换到动摩擦时摩擦系数变化导致的限扭器启动扭矩过大等问题的发生;3)本发明产生二级限扭的摩擦副在较为密封的环境中工作,避免金属零件生锈、灰尘等对于限扭扭矩的影响,提升限扭器工作稳定性。

附图说明

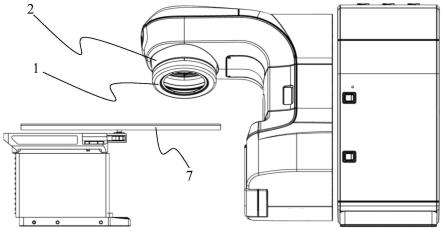

26.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:图1为本发明实施例的总成结构示意图;图2为图1的a-a剖面图;图3为本发明实施例的爆炸图;图4为本发明实施例限扭摩擦环的结构示意图;图5为本发明实施例第二摩擦环的结构示意图;图6为本发明实施例第一摩擦环的结构示意图;图7为本发明实施例钢片的结构示意图;图8为本发明实施例的限扭特性曲线;图中标号说明1—限扭盖板;101—螺栓孔a;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

102—销钉孔c;103—方孔e;2—限扭摩擦环;201—第二摩擦副g;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

202—铆接成型端;203—铆接柱;3—钢片;301—限扭驱动角;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

302—弹簧窗口i;303—扁销孔l;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

304—第一摩擦副n;4—大弹簧;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

5—橡胶弹簧;6—花键轴套;601—内花键;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

602—花键齿;7—轴套板;701—弹簧窗口j;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

702—花键孔;8—第一摩擦环;801—第一摩擦副o;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

802—波簧槽;803—二级限扭驱动角;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

804—摩擦环外齿;

9—波簧;10—限扭盖;1001—螺栓孔b;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1002—销钉孔d;1003—方孔f;11—第二摩擦环;1101—第二摩擦副h;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1102—导向角;1103—二级限扭驱动槽;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1104—摩擦环内齿;1105—簧片;12—盖板;1201—弹簧窗口k;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1202—扁销孔m;13—阻尼碟簧;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

14—扁销;15—小弹簧。

具体实施方式

27.以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明。

28.图1示出了本发明实施例的总成结构示意图;图2示出了本发明实施例的总成a-a剖视图,图3示出了本发明实施例的爆炸图。如图1-图3所示,本发明提供了一种径向分级限扭减振器,包括减振器分总成和限扭器分总成。

29.所述减振器分总成包括钢片3、大弹簧4、橡胶弹簧5、花键轴套6、轴套板7、盖板12、阻尼碟簧13、扁销14和小弹簧15。

30.如图7所示,所述钢片3上布置有周向分布的多个限扭驱动角301、周向分布的多个弹簧窗口i302、周向分布的多个扁销孔l303、圆柱型的第一摩擦副n304,圆柱型的第一摩擦副n304为钢片3翻边所形成的非连续的圆柱型外圆面,圆柱型外圆面的非连续位置被多个限扭驱动角301隔开。

31.所述花键轴套6上布置有内花键601、花键齿602。

32.所述轴套板7上布置有周向分布的多个弹簧窗口j701、花键孔702。

33.所述盖板12上布置有周向分布的多个弹簧窗口k1201、周向分布的多个扁销孔m1202。

34.钢片3上的弹簧窗口i302、轴套板7上的弹簧窗口j701、盖板12上的弹簧窗口k1201数量相同,三种弹簧窗口位置一一对应,组成周向分布的、数量等于弹簧窗口数量的弹簧安装空间。橡胶弹簧5布置于大弹簧4中心,形成橡胶弹簧组件,小弹簧15布置于大弹簧4中心,形成金属弹簧组件,多组橡胶弹簧组件与金属弹簧组件布置于弹簧安装空间内,橡胶弹簧组件与金属弹簧组件数量相加等于弹簧安装空间的数量。钢片3上的扁销孔l303、盖板12上的扁销孔m1202数量相同,两种扁销孔位置一一对应,扁销14穿过两种扁销孔将钢片3和盖板12铆接固定。花键轴套6的花键齿602布置于轴套板7的花键孔702内,两者接触传递扭矩,花键轴套6的轴向位置受到钢片3与轴套板7的约束限位,阻尼碟簧13布置于轴套板7与盖板12之间。以此组成了减振器分总成。

35.所述限扭器分总成包括限扭盖板1、限扭摩擦环2、第一摩擦环8、波簧9、限扭盖10和第二摩擦环11。

36.所述限扭盖板1上布置有周向分布的多个螺栓孔a101、周向分布的多个销钉孔c102、周向分布的多个方孔e103。

37.如图4所示,所述限扭摩擦环2上布置有圆柱型的第二摩擦副g201、轴向两侧周向分布的多个铆接柱203,圆柱型的第二摩擦副g201即为限扭摩擦环2的圆柱型内孔面。

38.如图6所示,所述第一摩擦环8上布置有圆柱型的第一摩擦副o801、波簧槽802、周向分布的多个二级限扭驱动角803、周向分布的多个摩擦环外齿804。圆柱型的第一摩擦副o801即为第一摩擦环8的圆柱型内孔面。

39.所述限扭盖10上布置有周向分布的多个螺栓孔b1001、周向分布的多个销钉孔d1002、周向分布的多个方孔f1003。

40.如图5所示,所述第二摩擦环11上布置有圆柱型的第二摩擦副h1101、导向角1102、周向分布的多个二级限扭驱动槽1103、周向分布的多个摩擦环内齿1104、周向分布的多个簧片1105。圆柱型的第二摩擦副h1101即为第二摩擦环11的圆柱型外圆面。

41.限扭盖板1上的螺栓孔a101、限扭盖10上的螺栓孔b1001位置一一对应形成限扭减振器安装螺栓孔,限扭盖板1上的销钉孔c102、限扭盖10上的销钉孔d1002位置一一对应形成限扭减振器定位销孔。限扭摩擦环2布置于限扭盖板1与限扭盖10之间,限扭摩擦环2上轴向靠限扭盖板1一侧的铆接柱203数量等于限扭盖板1上方孔e103的数量,铆接柱203一一对应布置于方孔e103中,限扭摩擦环2上轴向靠限扭盖10一侧的铆接柱203数量等于限扭盖10上方孔f1003的数量,铆接柱203一一对应布置于方孔f1003中,铆接成型后,所有铆接柱203塑性变形为铆接成型端202。

42.第二摩擦环11布置于限扭摩擦环2内径处,第二摩擦环11上的第二摩擦副h1101与限扭摩擦环2上的第二摩擦副g201紧贴。第一摩擦环8布置于第二摩擦环11内径处,第一摩擦环8上的摩擦环外齿804与第二摩擦环11上的摩擦环内齿1104啮合。波簧9布置于第一摩擦环8和第二摩擦环11之间,即布置于第一摩擦环8的波簧槽802中。第二摩擦环11由于受到波簧9产生的径向力,在未安装于限扭摩擦环2内时,第二摩擦副h1101的外径大于第二摩擦副g201,第二摩擦环11上的簧片1105处于拉开状态,当第二摩擦环11装入限扭摩擦环2内时,受到第二摩擦环11上导向角1102的作用,第二摩擦副h1101外径逐渐减小,簧片1105收缩,波簧9受压,最后当第二摩擦副h1101的外径等于第二摩擦副g201的外径时,第二摩擦环11完全装入限扭摩擦环2内。以此组成了限扭器分总成。

43.限扭器分总成通过钢片3上的限扭驱动角301、第一摩擦副n304完成与减振器分总成的扭矩传递,限扭驱动角301布置于第一摩擦环8的二级限扭驱动角803之间,同时布置于第二摩擦环11的二级限扭驱动槽1103内,第一摩擦环8上的第一摩擦副o801与第一摩擦副n304紧贴。限扭驱动角301与二级限扭驱动角803、二级限扭驱动槽1103之间有相同的空转角间隙,如图8所示,当产生一级限扭时,第一摩擦副o801与第一摩擦副n304的圆柱型内外圆面之间产生相对滑动,滑动角度等于该空转角间隙;当产生二级限扭时,第一摩擦副o801与第一摩擦副n304之间不再滑动,限扭驱动角301紧贴于二级限扭驱动角803、二级限扭驱动槽1103一侧,限扭驱动角301直接驱动二级限扭驱动角803、二级限扭驱动槽1103带动第二摩擦环11,使第二摩擦副h1101与第二摩擦副g201的圆柱型内外圆面产生相对滑动,产生二级限扭。

44.限扭器分总成装配于动力总成中时,一般限扭器分总成部分通过安装螺栓孔、定

位销孔与飞轮连接传递发动机动力,减振器分总成通过花键轴套6上的内花键将发动机动力输出到变速器中。

45.以上所述仅为本发明的优先实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。