技术特征:

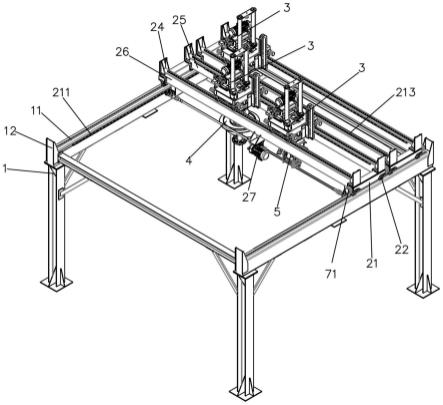

1.一种铜管的夹持上料装置,包括机架(1),其特征在于:所述机架(1)顶部的两侧均设置有第一导轨(11),所述机架(1)的顶部与第一导轨(11)滑动设置有两组大型行车,沿着所述大型行车行走方向的机架(1)两端均设置有第一侧挡(12),所述大型行车的顶部均滑动设置有升降机(3),每个所述升降机(3)的下方分别对应设置有蚊香钢管盘吊具(4)、轴线钢管卷吊具(5)和大散盘钢管吊具,所述大型行车包括第一大车横梁(25)、第二大车横梁(26)、大车横架(21)、第一导轨(11)滑块、大车行走动力电机(27)、第一固定架(28)、第二固定架(212)、第二导轨(213)和第一齿条(211),所述大车横架(21)设置在机架(1)顶部的左右两侧,且第一导轨(11)滑块设置在大车横架(21)的下方,所述大车横架(21)的前后两端均设置有第一缓冲头(71),所述大车横架(21)通过第一导轨(11)滑块与第一导轨(11)相互滑动连接,所述第一大车横梁(25)和第二大车横梁(26)设置在两个大车横架(21)之间,且分别双方连接处的顶部均设置有第二侧挡(24),所述第一齿条(211)设置在机架(1)顶部相互靠近的侧面,所述大车行走动力电机(27)设置在第二大车横梁(26)的中部下方,所述大车行走动力电机(27)的顶部设置有第一固定架(28),所述大车行走动力电机(27)的左右两端均连接有第一丝杆(29),两个第一丝杆(29)的一端均延伸至两侧的机架(1)侧面且套接有第一齿轮(210),所述第一丝杆(29)的两端均套接有第二固定架(212),所述第一齿轮(210)与第一齿条(211)相互啮合,所述大车行走动力电机(27)通过第一固定架(28)和第二固定架(212)连接在第二大车横梁(26)下方,所述第二导轨(213)分别设置在第一大车横梁(25)和第二大车横梁(26)顶部,所述升降机(3)与第二导轨(213)相互滑动连接。2.根据权利要求1所述的一种铜管的夹持上料装置,其特征在于:所述升降机(3)包括机箱(31)、起重钢丝绳电葫芦(32)、升降导杆(33)、第一连接板(34)、第二导轨(213)滑块、第一底板(36)、小车行走动力装置(37)和线绳拖链(38),所述机箱(31)滑动设置在大型行车的顶部,所述第二导轨(213)滑块设置在机箱(31)底部的四角且与第二导轨(213)相互滑动连接,两组所述升降导杆(33)插接在机箱(31)的顶部且向下贯穿设置,两组所述升降导杆(33)的顶部设置有第一连接板(34),所述第一连接板(34)底部的中部设置有第二缓冲头(72),所述机箱(31)的四角均设置有第三缓冲头(73),所述机箱(31)的底部设置有缓冲连杆(741),所述缓冲连杆(741)的底部设置有第四缓冲头(74),所述第一底板(36)设置在两组升降导杆(33)的底端,所述第一底板(36)的顶部设置有钢丝绳收卷座(322),所述钢丝绳收卷座(322)的顶部转动设置有钢丝绳收卷盘(323),所述起重钢丝绳电葫芦(32)设置在机箱(31)顶部的一侧,所述起重钢丝绳电葫芦(32)的前侧设置有钢丝绳限位架(321),所述钢丝绳限位架(321)设置在机箱(31)的顶部且向下延伸至机箱(31)下方,所述钢丝绳限位架(321)位于钢丝绳收卷盘(323)的上方,所述小车行走动力装置(37)位于机箱(31)靠近起重钢丝绳电葫芦(32)的一侧。3.根据权利要求2所述的一种铜管的夹持上料装置,其特征在于:所述小车行走动力装置(37)包括第三固定架(371)、第四固定架(377)、小车行走电机(372)、减速机(373)、联轴器(374)、第二齿轮(375)、第二齿条(376)和线绳拖链(38),所述第三固定架(371)和第四固定架(377)设置在机箱(31)的侧面,所述小车行走电机(372)设置在第三固定架(371)上,所述减速机(373)设置在小车行走电机(372)的输出端上,所述联轴器(374)设置在减速机(373)的一侧且另一端连接在第四固定架(377)上,所述第二齿轮(375)分别设置在联轴器(374)以及减速机(373)的一端上,所述第二齿条(376)分别设置在大型行车的侧壁上,所述

线绳拖链(38)设置在机箱(31)的一侧。4.根据权利要求1所述的一种铜管的夹持上料装置,其特征在于:所述蚊香钢管盘吊具(4)包括第一顶板(41)、第一托板(42)、第一限位杆(43)、第一伸缩气缸(44)、连接头(441)、中轴杆(45)、卡接装置、第三限位杆(46)、第一压板(47)和蚊香盘收纳座(48),所述第一伸缩气缸(44)和多个第一限位杆(43)均位于第一顶板(41)和第一托板(42)之间,所述第一伸缩气缸(44)的输出端向下贯穿第一托板(42)至其下方,所述连接头(441)和多个第三限位杆(46)均设置在第一压板(47)的顶部,所述第一伸缩气缸(44)的输出端与下方的连接头(441)相互连接,多个所述第三限位杆(46)向上与第一托板(42)相互贯穿且滑动连接,所述中轴杆(45)连接在第一托板(42)的中部下方,所述中轴杆(45)的底部向下贯穿第一压板(47)至其下方,所述中轴杆(45)的底端设置有卡接装置,所述蚊香盘收纳座(48)套接在卡接装置的外表面。5.根据权利要求4所述的一种铜管的夹持上料装置,其特征在于:所述卡接装置包括第二顶板(451)、第一电动伸缩杆(452)、第二限位杆(453)、第一铰接臂(455)、第二铰接臂(456)、卡接头(457)和第一固定座(458),所述第二托板(454)位于中轴杆(45)的下方,所述第二托板(454)和中轴杆(45)之间设置有多个连接丝杆(459),所述第二顶板(451)位于第二托板(454)和中轴杆(45)之间,多个所述第二限位杆(453)插接在第二顶板(451)和第二托板(454)之间且向下与第二固定座(57)的顶部相互连接,所述第一电动伸缩杆(452)连接在第一顶板(41)的底部且向下贯穿第二托板(454)与底部的第一固定座(458)相互连接,多个所述第一铰接臂(455)转动连接在第二托板(454)的下方,多个所述第二铰接臂(456)转动连接在第一铰接臂(455)的下方,所述第二铰接臂(456)的底部贯穿第一固定座(458)延伸至其底部,所述卡接头(457)位于第二铰接座(533)底部的外侧。6.根据权利要求1所述的一种铜管的夹持上料装置,其特征在于:所述轴线钢管卷吊具(5)包括第三托板(51)、第二伸缩气缸(52)、第一限位座(53)、第一连接杆(532)、铰接座(533)、滑座(54)、第二连接杆(55)、第二电动伸缩杆(56)、第二固定座(57)、第一扩撑板(58)、第三连接杆(591)、插接杆(592)和第二压板(595),所述第二伸缩气缸(52)设置在第三托板(51)的顶部中部,所述第二伸缩气缸(52)的输出端向下延伸至第三托板(51)的下方,所述滑座(54)滑动套接在第二伸缩气缸(52)的输出端上,所述第二固定座(57)固定套接在第二伸缩气缸(52)输出端的底部,多个所述第一限位座(53)设置在第三托板(51)顶部且围绕第二伸缩气缸(52),每个所述第一限位座(53)上均开设有第一滑槽(531),所述第一连接杆(532)由上向下插接在第一滑槽(531)中,所述铰接座(533)设置在第一连接杆(532)的顶部,所述轴线钢管卷吊具(5)通过铰接座(533)连接在升降机(3)下方,所述第一连接杆(532)的底部转动连接在滑座(54)的侧面。7.根据权利要求6所述的一种铜管的夹持上料装置,其特征在于:多个所述第二电动伸缩杆(56)的底端转动设置在第二固定座(57)的侧边,所述第二电动伸缩杆(56)的顶端与第二连接杆(55)的底端相互转动连接,且连接处的外侧设置与第一扩撑板(58)相互连接,所述第一扩撑板(58)的外壁设置有夹持面板(581),所述第二连接杆(55)的顶部与第三托板(51)的底部相互铰接,所述第三连接杆(591)设置在第三托板(51)的顶部,且位于相邻的两个第一限位座(53)之间,所述第三连接杆(591)的一端向外延伸出第三托板(51)的外部,所述插接杆(592)插接在第三连接杆(591)的外端部,所述插接杆(592)上开设有多个插接孔

(593),所述第三连接杆(591)与插接杆(592)的连接处插接有定位销(594),所述第二压板(595)设置在插接杆(592)的底部。8.根据权利要求1所述的一种铜管的夹持上料装置,其特征在于:所述大散盘钢管吊具包括第一吊具减速电机(61)、第三顶板(62)、吊具螺栓(621)、保护框架(63)、丝杆动力装置、加强板(611)、缓冲装置、第一推料机构(66)、第一推料机构(66)、扩料机构(68)、扩板机构(69)和六爪机构(610),所述第一推料机构(66)和第一推料机构(66)两者结构相同,所述第一吊具减速电机(61)设置在第三顶板(62)的顶部,所述保护框架(63)设置在第三顶板(62)的下方,所述丝杆动力装置、缓冲装置、第一推料机构(66)和第一推料机构(66)均设置在保护框架(63)内,多组所述扩料机构(68)套接在缓冲装置的表面,所述扩板机构(69)设置在扩料机构(68)的输出端,所述六爪机构(610)设置在保护框架(63)的底部,所述缓冲装置连接在丝杆动力装置的下方,所述加强板(611)分别设置在第三顶板(62)与保护框架(63)以及六爪机构(610)与保护框架(63)的连接处。9.根据权利要求8所述的一种铜管的夹持上料装置,其特征在于:所述丝杆动力装置包括第四顶板(641)、第四限位杆(642)、第四托板(643)和侧板(644),所述第四顶板(641)设置在第三顶板(62)的下方,所述第四托板(643)位于第四顶板(641)的下方,所述第四限位杆(642)用于连接第三顶板(62)、第四顶板(641)和第四托板(643),所述缓冲装置包括第二丝杆(65)、丝杆套(651)、第三固定座(652)和弹簧(653),所述第二丝杆(65)与顶部的第一吊具减速电机(61)相互连接,所述丝杆套(651)套接在第二丝杆(65)的表面,所述第二丝杆(65)的底部向下与底部的第三固定座(652)通过轴承连接,所述第三固定座(652)位于丝杆套(651)的下方,所述弹簧(653)连接在第三固定座(652)和丝杆套(651)之间,所述扩料机构(68)包括连接套(681)、推杆(682)、限位杆座(684)和第五限位杆(685),所述连接套(681)套接在丝杆套(651)的表面,多个所述推杆(682)铰接设置在连接套(681)的四个侧面上,每两个所述限位杆座(684)均设置在保护框架(63)的四个侧面上,两个同侧面的所述限位杆座(684)之间设置有第五限位杆(685),每个所述推杆(682)的顶端均转动设置有滑辊(686),且所述推杆(682)的顶部向外贯穿保护框架(63)延伸至其外部,所述推杆(682)的表面开设有与第五限位杆(685)相互滑动的第二滑槽(683),所述扩板机构(69)包括撑紧瓦片(691)、第二扩撑板(692)、第二限位座(693)和第二连接板(695),两个所述撑紧瓦片(691)设置在第二扩撑板(692)的表面,所述第二限位座(693)设置在两个撑紧瓦片(691)之间且与第二扩撑板(692)相互连接,所述第二限位座(693)上开设有与滑辊(686)相互滑动的第三滑槽(694)。10.根据权利要求9所述的一种铜管的夹持上料装置,其特征在于:多组所述第一推料机构(66)的输出端朝下保护框架(63)的左右侧面设置,多组所述第二推料机构(67)的输出端朝下保护框架(63)的前后侧面设置,所述第一推料机构(66)包括第五固定架(661)、第一伸缩座(662)、第一滑杆(663)、第二伸缩座(664)、第二滑杆(665)和推板(666),所述第五固定架(661)位于保护框架(63)的左右侧面,所述第一伸缩座(662)和第二伸缩座(664)均设置在第五固定架(661)的顶部和底部,所述第一滑杆(663)设置在第一伸缩座(662)内,所述第二滑杆(665)设置在第二伸缩座(664)内,所述推板(666)分别设置在两个第一滑杆(663)之间和两个第二滑杆(665)之间,所述推板(666)与扩板机构(69)相互连接,所述六爪机构(610)包括第二吊具减速电机(6101)、第五顶板(6102)、安装限位板(6103)、主齿轮(6105)、

转轴(6106)、爪头(6107)、限位柱(6108)、第二底板(6109)和加强板(611),所述第二吊具减速电机(6101)设置在第五顶板(6102)上,所述第五顶板(6102)与保护框架(63)相互连接,所述安装限位板(6103)设置在第五顶板(6102)的下方,所述安装限位板(6103)上开设有多个安装孔(6104),所述第二底板(6109)位于安装限位板(6103)的下方,所述第二顶板(451)顶部的中部设置有主齿轮(6105),所述主齿轮(6105)与第二吊具减速电机(6101)相互连接,多个所述爪头(6107)通过转轴(6106)围绕主齿轮(6105)设置,且与主齿轮(6105)相互啮合,多个所述限位柱(6108)对应爪头(6107)一侧,所述转轴(6106)的顶部与安装孔(6104)相互插接。

技术总结

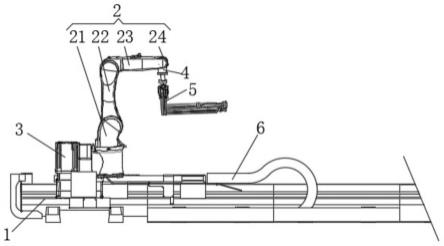

一种铜管的夹持上料装置,属铜管加工设备技术领域;包括机架,所述机架顶部的两侧均设置有第一导轨,所述机架的顶部与第一导轨滑动设置有两组大型行车,沿着所述大型行车行走方向的机架两端均设置有第一侧挡,所述大型行车的顶部均滑动设置有升降机,每个所述升降机的下方分别对应设置有蚊香钢管盘吊具、轴线钢管卷吊具和大散盘钢管吊具;本发明通过在机架的顶部设置有可以前后移动的大车横架,通过大车横架能够在机架上带动多组升降机沿着第一导轨能够移动,大大扩大整个结构的收纳面积,从而方便对钢卷进行取用,且同时升降机在大车横架上可以通过第二导轨进行移动,配合大车横架的第一导轨,从而大大增加下方钢卷夹持位置的面积,使得整个装置的吊具取用位置更加灵活。使得整个装置的吊具取用位置更加灵活。使得整个装置的吊具取用位置更加灵活。

技术研发人员:刘嵩 王彪 高子波 盛荣波 张锋 施立东 冯伟 赵有生 武高国

受保护的技术使用者:浙江硕实机械有限公司

技术研发日:2022.03.16

技术公布日:2022/6/4

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。