1.本实用新型涉及电梯检测技术领域,具体涉及一种底部挂重式电梯超重检测装置。

背景技术:

2.目前,传统的对于电梯的超重检测,通常采用砝码搬到电梯轿厢内,检测完毕后再搬出,由于砝码数量较多,需要人为反复搬运,且检测前检测后都要进行砝码的搬运,对员工体力消耗较大,搬运过程耗时较大,影响了检测的效率。

技术实现要素:

3.本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种提高检测效率,无需人为搬运砝码的底部挂重式电梯超重检测装置。

4.本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案为:底部挂重式电梯超重检测装置,包括轿厢,所述轿厢连接有用于驱动轿厢上下移动的驱动机构,所述轿厢的底部连接有超重检测机构;

5.所述超重检测机构包括移动底板,所述移动底板的两端各设置一个导向板槽,两个导向板槽相对设置,两个导向板槽之间设置有能够沿导向板槽上下移动的连接升降板,所述连接升降板的一侧设置有若干配重块,所述配重块自下而上依次堆叠设置,所述连接升降板与轿厢底部固定连接;

6.所述移动底板上穿过配重块设置导向杆;还包括调配杆,每个配重块的侧部均设置有通孔,所述调配杆穿过通孔插入连接升降板内。

7.本实用新型使用时,通过驱动机构控制轿厢上移,上移之前将先将连接升降板与电梯轿厢底部连接固定,每个配重块的重量是一样的,调配杆穿过通孔插入连接升降板内,轿厢在上升过程中,通过连接升降板间接拉动调配杆穿过的配重块及位于该配重块上方的所有配重块上移,则想要轿厢承受的重力可以通过配重块的数量进行控制,检测时通过调动调配杆位置改变轿厢所拉起的配重块的数量,观察轿厢变形情况、驱动机构与轿厢的连接牢固情况,从而确定轿厢的载重范围。导向板槽及导向杆用于起到导向作用,保证连接升降板及配重块只能够沿着导向板槽及导向杆随电梯轿厢的上移而上移,避免在上移过程中发生晃动,保证检测装置的稳定性。

8.所述轿厢的底部固定连接有底梁,所述底梁通过连接绳与连接升降板固定连接。连接绳的一端固定连接底梁,另一端固定连接连接升降板。

9.还包括对应底梁设置的连接板;

10.所述连接绳分为两组,其中一组的连接绳沿底梁线性分布,连接绳一端与底梁固定连接,另一端固定连接连接板;

11.另一组连接绳的一端固定连接连接板,另一端固定连接连接升降板。使得底梁能够分散受力,底梁乃至整个轿厢底部的受力均匀,从而保证检测范围的准确性。

12.所述调配杆通过弹性连接线与导向板槽侧壁固定连接。弹性连接线一端固定连接调配杆,另一端固定连接导向板槽侧壁,便于运输,防止调配杆在运输过程中丢失。不使用时,将调配杆插入任一通孔内即可。

13.所述调配杆一端穿过通孔插入连接升降板与连接升降板螺纹连接。连接升降板上对应通孔的位置同轴心设置有供调配杆插入的插孔,导向杆保证了配重块只能上移,调配杆与连接升降板螺纹连接保证调配杆的可调动性及连接稳定性。

14.移动底板的底部连接有滚轮。实现移动底板的可移动性,移动底板与滚轮的连接采用现有技术。

15.其中一个导向板槽的侧壁上设置有推手。通过推手便于推动控制移动底板及其上方部件移动。

16.与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

17.本实用新型提供一种底部挂重式电梯超重检测装置,通过超重检测机构代替原有的砝码搬运,通过配重块代替砝码,使得在检测时,无需反复搬运砝码,解放劳动力,提高检测效率。

附图说明

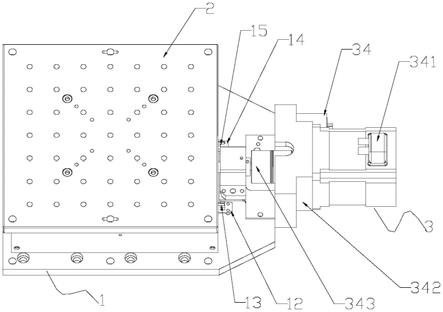

18.图1是本实用新型结构示意图。

19.图中:1、轿厢;2、移动底板;3、导向板槽;4、连接升降板;5、配重块;6、导向杆;7、调配杆;8、通孔;9、底梁;10、连接绳;11、连接板;12、弹性连接线;13、推手;14、滚轮。

具体实施方式

20.下面结合附图对本实用新型实施例做进一步描述:

21.实施例

22.如图1所示,包括轿厢1,轿厢1连接有用于驱动轿厢1上下移动的驱动机构,轿厢1的底部连接有超重检测机构;

23.超重检测机构包括移动底板2,移动底板2的两端各设置一个导向板槽3,两个导向板槽3相对设置,两个导向板槽3之间设置有能够沿导向板槽3上下移动的连接升降板4,连接升降板4的一侧设置有若干配重块5,配重块5自下而上依次堆叠设置,连接升降板4与轿厢1底部固定连接;

24.移动底板2上穿过配重块5设置导向杆6;导向杆6的底部与移动底板2上表面焊接固定。

25.还包括调配杆7,每个配重块5的侧部均设置有通孔8,调配杆7穿过通孔8插入连接升降板4内。

26.关于驱动轿厢1上下移动的驱动机构采用现有技术,对此并无改进,也不属于本申请设计要点,故而不再赘述。导向杆6及导向板槽3还可以可伸缩或分段可拆卸设置,用于根据实际情况调节高度,从而能够始终保持对配重块5及连接升降板4的导向作用。本实施例采用分段模式,即导向杆6及导向板槽3均包括若干段,其中导向杆6及导向板槽3其中一段底部均与移动底板2上表面固定连接,其余导向杆6及导向板槽3根据实际情况判断是否需要加长,若需要,则后一段导向杆6底端插入前一段导向杆6顶部螺纹连接实现分段可拆卸,

同理,后一段导向板槽3底端通过螺栓螺母等与前一段导向板槽3螺纹连接实现分段可拆卸。

27.轿厢1的底部固定连接有底梁9,底梁9通过连接绳10与连接升降板4固定连接。连接绳10的一端固定连接底梁9,另一端固定连接连接升降板4。

28.还包括对应底梁9设置的连接板11;

29.连接绳10分为两组,其中一组的连接绳10沿底梁9线性分布,连接绳10一端与底梁9固定连接,另一端固定连接连接板11;

30.另一组连接绳10的一端固定连接连接板11,另一端固定连接连接升降板4。参照图1,使得底梁9能够分散受力,底梁9乃至整个轿厢1底部的受力均匀,从而保证检测范围的准确性。

31.调配杆7通过弹性连接线12与导向板槽3侧壁固定连接。弹性连接线12一端固定连接调配杆7,另一端固定连接导向板槽3侧壁,便于运输,防止调配杆7在运输过程中丢失。不使用时,将调配杆7插入任一通孔8内即可。

32.调配杆7一端穿过通孔8插入连接升降板4与连接升降板4螺纹连接。参照图1,连接升降板4上对应通孔8的位置同轴心设置有供调配杆7插入的插孔,导向杆6保证了配重块5只能上移,调配杆7与连接升降板4螺纹连接保证调配杆7的可调动性及连接稳定性。

33.移动底板2的底部连接有滚轮14。实现移动底板2的可移动性,移动底板2与滚轮14的连接采用现有技术。

34.其中一个导向板槽3的侧壁上设置有推手13。通过推手13便于推动控制移动底板2及其上方部件移动。

技术特征:

1.一种底部挂重式电梯超重检测装置,包括轿厢(1),所述轿厢(1)连接有用于驱动轿厢(1)上下移动的驱动机构,其特征在于,所述轿厢(1)的底部连接有超重检测机构;所述超重检测机构包括移动底板(2),所述移动底板(2)的两端各设置一个导向板槽(3),两个导向板槽(3)相对设置,两个导向板槽(3)之间设置有能够沿导向板槽(3)上下移动的连接升降板(4),所述连接升降板(4)的一侧设置有若干配重块(5),所述配重块(5)自下而上依次堆叠设置,所述连接升降板(4)与轿厢(1)底部固定连接;所述移动底板(2)上穿过配重块(5)设置导向杆(6);还包括调配杆(7),每个配重块(5)的侧部均设置有通孔(8),所述调配杆(7)穿过通孔(8)插入连接升降板(4)内。2.根据权利要求1所述的底部挂重式电梯超重检测装置,其特征在于,所述轿厢(1)的底部固定连接有底梁(9),所述底梁(9)通过连接绳(10)与连接升降板(4)固定连接。3.根据权利要求2所述的底部挂重式电梯超重检测装置,其特征在于,还包括对应底梁(9)设置的连接板(11);所述连接绳(10)分为两组,其中一组的连接绳(10)沿底梁(9)线性分布,连接绳(10)一端与底梁(9)固定连接,另一端固定连接连接板(11);另一组连接绳(10)的一端固定连接连接板(11),另一端固定连接连接升降板(4)。4.根据权利要求1所述的底部挂重式电梯超重检测装置,其特征在于,所述调配杆(7)通过弹性连接线(12)与导向板槽(3)侧壁固定连接。5.根据权利要求1所述的底部挂重式电梯超重检测装置,其特征在于,所述调配杆(7)一端穿过通孔(8)插入连接升降板(4)与连接升降板(4)螺纹连接。6.根据权利要求1所述的底部挂重式电梯超重检测装置,其特征在于,移动底板(2)的底部连接有滚轮(14)。7.根据权利要求1或6所述的底部挂重式电梯超重检测装置,其特征在于,其中一个导向板槽(3)的侧壁上设置有推手(13)。

技术总结

本实用新型涉及电梯检测技术领域,具体涉及一种底部挂重式电梯超重检测装置。该底部挂重式电梯超重检测装置包括轿厢,轿厢连接有用于驱动轿厢上下移动的驱动机构,轿厢的底部连接有超重检测机构;超重检测机构包括移动底板,移动底板的两端各设置一个导向板槽,两个导向板槽相对设置,两个导向板槽之间设置有能够沿导向板槽上下移动的连接升降板,连接升降板的一侧设置有若干配重块,配重块自下而上依次堆叠设置,连接升降板与轿厢底部固定连接;移动底板上穿过配重块设置导向杆;还包括调配杆,每个配重块的侧部均设置有通孔,调配杆穿过通孔插入连接升降板内,提供一种提高检测效率,无需人为搬运砝码的底部挂重式电梯超重检测装置。测装置。测装置。

技术研发人员:孙万斌 张冲 丁倩 周丹妹 蒲业洋 李永鹏 王延胜 胡先勇

受保护的技术使用者:山东安平检测股份有限公司

技术研发日:2021.10.27

技术公布日:2022/4/15

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。