1.本实用新型属于机器人设备技术领域,尤其涉及一种人工智能教育机器人结构。

背景技术:

2.人工智能是计算机科学的一个分支,该领域的研究包括机器人、语言识别等。随着人工智能的发展和对教育的重视,人工智能教育机器人的应用越来越广泛。

3.但是现有的教育机器人结构还存在着不便于防护触摸屏,不便于转动和不便于移动的问题。

4.因此,发明一种人工智能教育机器人结构显得非常必要。

技术实现要素:

5.为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种人工智能教育机器人结构,便于防护触摸屏,便于转动并且便于移动。

6.其中本实用新型是通过以下技术方案得以实现的:

7.一种人工智能教育机器人结构,包括检修盖,头部外壳,指示灯,扬声器,防尘外壳,控制器,身体外壳,触摸屏,后盖,可转动防尘板结构,探测转动座结构和可调节移动座结构,所述的检修盖螺栓连接在头部外壳的上部;两个所述的指示灯分别螺栓连接在头部外壳的前部中上侧的左右两侧;两个所述的扬声器分别螺栓连接在头部外壳的左右两侧;两个所述的防尘外壳分别罩接在两个所述的扬声器的外部,并且分别与头部外壳的左右两侧螺栓连接设置;所述的控制器螺栓连接在头部外壳的内部下侧;所述的身体外壳的前侧中部螺栓连接有触摸屏;所述的后盖螺栓连接在身体外壳的后侧中部;所述的可转动防尘板结构连接身体外壳;所述的探测转动座结构连接身体外壳;所述的可调节移动座结构连接身体外壳;所述的可转动防尘板结构包括l型固定杆,连动管,调节螺栓,连接杆和防尘板,所述的l型固定杆的左侧前端插接在连动管的内部,并通过调节螺栓紧固连接设置;所述的连接杆的上端螺栓连接在连动管的下部,下端螺栓连接在防尘板的上部右侧。

8.优选的,两个所述的可转动防尘板结构相对设置。

9.优选的,两个所述的l型固定杆的内端分别螺栓连接在身体外壳左右两侧的上部。

10.优选的,所述的探测转动座结构包括电机,轴承,环形转动座和检测探头,所述的电机的输出轴通过轴承连接在环形转动座的内部;所述的环形转动座的外部四周部位分别螺栓连接有检测探头。

11.优选的,所述的电机螺栓连接在身体外壳的内部上侧中间部位,电机的输出轴贯穿电机的身体外壳上侧中部,并且电机的输出轴上端螺栓连接在头部外壳的下侧中部。

12.优选的,所述的环形转动座的下部螺栓连接在身体外壳的上侧中部。

13.优选的,所述的可调节移动座结构包括内螺纹管,u型移动座,螺杆,移动轮和支撑座,两个所述的内螺纹管分别纵向螺栓连接在u型移动座的内部左侧的前后两侧;两个所述的螺杆的上端分别螺纹连接在两个所述的内螺纹管的内部,两个所述的螺杆贯穿u型移动

座的下部左侧前后两侧,并且两个所述的螺杆的下端分别螺栓连接有移动轮;所述的支撑座螺栓连接在u型移动座的下部右侧。

14.优选的,两个所述的u型移动座分别相对螺栓连接在身体外壳的下部左右两侧。

15.与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

16.本实用新型中,所述的l型固定杆,连动管,调节螺栓,连接杆和防尘板的设置,有利于保护触摸屏。

17.本实用新型中,所述的电机,轴承,环形转动座和检测探头的设置,有利于转动头部外壳。

18.本实用新型中,所述的内螺纹管,u型移动座,螺杆,移动轮和支撑座的设置,有利于移动身体外壳。

19.本实用新型中,所述的检修盖的设置,有利于打开头部外壳,便于检修维护控制器。

20.本实用新型中,所述的指示灯的设置,有利于起到指示作用。

21.本实用新型中,所述的扬声器和防尘外壳的设置,有利于发出声音。

22.本实用新型中,所述的控制器的设置,有利于实现人工智能控制。

23.本实用新型中,所述的后盖的设置,有利于打开身体外壳,便于将外部学习物品放入身体外壳内,实现收纳的功能。

附图说明

24.图1是本实用新型的结构示意图;

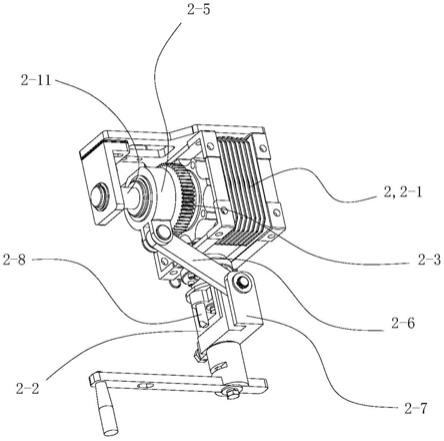

25.图2是本实用新型的可转动防尘板结构的结构示意图;

26.图3是本实用新型的探测转动座结构的结构示意图;

27.图4是本实用新型的可调节移动座结构的结构示意图;

28.图5是本实用新型的电气接线示意图。

29.图中:

30.1、检修盖;2、头部外壳;3、指示灯;4、扬声器;5、防尘外壳;6、控制器;7、身体外壳;8、触摸屏;9、后盖;10、可转动防尘板结构;101、l型固定杆;102、连动管;103、调节螺栓;104、连接杆;105、防尘板;11、探测转动座结构;111、电机;112、轴承;113、环形转动座;114、检测探头;12、可调节移动座结构;121、内螺纹管;122、u型移动座;123、螺杆;124、移动轮;125、支撑座。

具体实施方式

31.下面结合附图对本实用新型进行具体描述,如附图1和附图2所示,一种人工智能教育机器人结构,包括检修盖1,头部外壳2,指示灯3,扬声器4,防尘外壳5,控制器6,身体外壳7,触摸屏8和后盖9,所述的检修盖1螺栓连接在头部外壳2的上部;两个所述的指示灯3分别螺栓连接在头部外壳2的前部中上侧的左右两侧;两个所述的扬声器4分别螺栓连接在头部外壳2的左右两侧;两个所述的防尘外壳5分别罩接在两个所述的扬声器4的外部,并且分别与头部外壳2的左右两侧螺栓连接设置;所述的控制器6螺栓连接在头部外壳2的内部下侧,控制器6控制扬声器4发出声音;所述的身体外壳7的前侧中部螺栓连接有触摸屏8,操作

人员通过触摸屏8和控制器6实现触摸控制的功能;所述的后盖9螺栓连接在身体外壳7的后侧中部。

32.其中一种人工智能教育机器人结构,还包括可转动防尘板结构10,探测转动座结构11和可调节移动座结构12,所述的可转动防尘板结构10连接身体外壳7;所述的探测转动座结构11连接身体外壳7;所述的可调节移动座结构12连接身体外壳7。

33.其中所述的可转动防尘板结构10包括l型固定杆101,连动管102,调节螺栓103,连接杆104和防尘板105,所述的l型固定杆101的左侧前端插接在连动管102的内部,并通过调节螺栓103紧固连接设置,教育机器人使用完毕后,操作人员放松调节螺栓103,向内侧转动连动管102,连动管102带动连接杆104和防尘板105转动,直到防尘板105转动到触摸屏8前侧,拧紧调节螺栓103;所述的连接杆104的上端螺栓连接在连动管102的下部,下端螺栓连接在防尘板105的上部右侧,防尘板105对触摸屏8起到防护防尘的作用。

34.本实施方案中,结合附图3所示,所述的探测转动座结构11包括电机111,轴承112,环形转动座113和检测探头114,所述的电机111的输出轴通过轴承112连接在环形转动座113的内部;所述的环形转动座113的外部四周部位分别螺栓连接有检测探头114,当其中一个检测探头114探测到有人经过时,检测探头114将信号传输至控制器6,控制器6控制电机111的输出轴旋转一定角度,电机111带动头部外壳2转动,使得头部外壳2转向有人经过的方向。

35.本实施方案中,结合附图4所示,所述的可调节移动座结构12包括内螺纹管121,u型移动座122,螺杆123,移动轮124和支撑座125,两个所述的内螺纹管121分别纵向螺栓连接在u型移动座122的内部左侧的前后两侧;两个所述的螺杆123的上端分别螺纹连接在两个所述的内螺纹管121的内部,两个所述的螺杆123贯穿u型移动座122的下部左侧前后两侧,并且两个所述的螺杆123的下端分别螺栓连接有移动轮124,操作人员抬起身体外壳7,转动移动轮124,移动轮124带动螺杆123沿内螺纹管121转动,使得移动轮124,位于支撑座125的下侧,从而便于移动身体外壳7;所述的支撑座125螺栓连接在u型移动座122的下部右侧,支撑座125用于支撑身体外壳7。

36.本实施方案中,具体的,两个所述的可转动防尘板结构10相对设置。

37.本实施方案中,具体的,两个所述的l型固定杆101的内端分别螺栓连接在身体外壳7左右两侧的上部。

38.本实施方案中,具体的,所述的电机111螺栓连接在身体外壳7的内部上侧中间部位,电机111的输出轴贯穿电机111的身体外壳7上侧中部,并且电机111的输出轴上端螺栓连接在头部外壳2的下侧中部。

39.本实施方案中,具体的,所述的环形转动座113的下部螺栓连接在身体外壳7的上侧中部。

40.本实施方案中,具体的,两个所述的u型移动座122分别相对螺栓连接在身体外壳7的下部左右两侧。

41.本实施方案中,具体的,所述的防尘外壳5采用半圆形镂空pvc塑料壳。

42.本实施方案中,具体的,所述的连动管102采用不锈钢管;所述的防尘板105采用丁腈橡胶风琴板。

43.本实施方案中,具体的,所述的环形转动座113采用环形铝合金座。

44.本实施方案中,具体的,所述的指示灯3采用led灯;所述的扬声器4采用et20-11型扬声器;所述的触摸屏8采用dmt80480l070型触摸屏;所述的电机111采用28byj-48型步进电机;所述的检测探头114采用e3fa-dp13型漫反射式光电传感器探头;所述的控制器6采用hxzy_atj2279型控制器。

45.本实施方案中,具体的,所述的指示灯3,扬声器4,触摸屏8,电机111和检测探头114均与控制器6电性连接。

46.工作原理

47.本实用新型中,教育机器人使用完毕后,操作人员放松调节螺栓103,向内侧转动连动管102,连动管102带动连接杆104和防尘板105转动,直到防尘板105转动到触摸屏8前侧,拧紧调节螺栓103,防尘板105对触摸屏8起到防护防尘的作用;当其中一个检测探头114探测到有人经过时,检测探头114将信号传输至控制器6,控制器6控制电机111的输出轴旋转一定角度,电机111带动头部外壳2转动,使得头部外壳2转向有人经过的方向;操作人员抬起身体外壳7,转动移动轮124,移动轮124带动螺杆123沿内螺纹管121转动,使得移动轮124,位于支撑座125的下侧,从而便于移动身体外壳7。

48.利用本实用新型所述的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。