1.一种电能生产方法,属于能源生产领域,水电产业。

背景技术:

2.现在,地球上生产电能的方法主要有:

3.1,火力发电。a,燃煤发电。b,燃油(汽油、柴油、煤油)发电。c,酒精发电。d,垃圾发电。

4.2,水力发电。

5.3,太阳能发电。

6.4,风能发电。

7.5,核能发电。

8.6,地热能发电。

9.7,沼气发电。

10.8,潮汐能发电。

11.火电污染环境。传统水电必须借助得天独厚的自然资源,而且还存在生态问题、安全问题、移民问题等。太阳能和风能的利用得看老天爷的脸色。核能存在巨大的安全隐患,对核废料的处理难于妥善解决。地热能的开采利用也受到种种限制。沼气发电量小比较适合农村个体或小范围用电。总之,能源在全球都是一个极其重要、极其需要的东西。但是世界各国都没有彻底解决这个问题。

12.传统水力发电是利用江河和水库的地理条件,将高区位的水流向低区位时,产生的推动力,(将势能转化为机械能),推动水轮机转动,从而带动发电机发电(将机械能转化为电能)。地球上大江大河就那么几条,能够筑坝发电的位置就那么几个,远远满足不了人类不断发展的需求。更重要的是,水是生命之源,很多地方还存在严重缺水的情况。用水,甚至吃水都困难。怎么可能还有水用来发电?

13.另外还有一种抽水蓄能发电,是在用电低峰期,将低处的水抽到高处储存,等到用电高峰时,再用存储在高处水库的水发电。

14.上述水电,一是受区位限制,二是受水量限制,导致水电的生产受到限制。

15.本发明人的发明,成功的解决了制约水电发展的根本问题,在技术上、方法上、总体解决方案上突破了水力发电的瓶颈。发明创造了循环水多级发电体系。

技术实现要素:

16.要点:

17.一,循环水多级发电体系包括以下八大系统:

18.(一),引水系统。

19.(二),上蓄水池系统。

20.(三),下蓄水池系统。

21.(四),安全系统。

22.(五),自动化控制系统。

23.(六),水轮机系统。

24.(七),发电机系统。

25.(八),提水系统。

26.二,本发明创造的核心技术、方法和方案:

27.(一),水力的循环利用。

28.(二),提水的技术方案。

29.(三),提水也可以发电。

30.(四),一箭双雕式发电法或一轮多机,横向叠加装机。

31.(五),羊肉串式发电法,垂直叠加装机。

32.(六),魔方式发电法,组团式水电站,集团式水电站。

33.(七),本人发明的水电站可以建在地下,也可以建在地上。

34.(八),可以建在山区,也可以建在平原。不受区位限制,自创势能。

35.(九),可以利用江河,也可以利用水库、湖泊,甚至水塘、水池和雨水都可用来发电。

36.(十),不仅可以利用淡水发电,还可以利用海水发电,海洋之水,取之不尽用之不竭,能源问题从此解决。火电核电,将被取代。

37.详述:

38.一,人类利用水力发电已经有一百多年历史了,但是迄今为止,所有水电站都是一次性利用水力发电。从我的发明开始,人类将开创重复利用循环水发电的新篇章。

39.二,怎样才可以做到循环利用水力发电呢?关键就是要将发电用过的尾水再提升到高区位。我的发明是:

40.(一)采用《摩天轮提水法》,像游乐园里的摩天轮那样,建造一个巨大的转轮,沿着轮子的外圈依次悬挂数十个无盖水箱。(参见图1)

41.(二)转轮的半径就是要提升的距离和高度,可大可小,可长可短。(参见图1)

42.(三)水箱的体积必须大于水轮机的流量。以完全能够满足提运尾水水量为原则。

43.(四)摩天提水轮架设在水轮机的尾水出口,水箱装满尾水就会自动下沉,水箱依次装尾水,转轮自动旋转。

44.(五)在每一个水箱的外侧下部安装若干个排水管,造成水箱不断“漏水”。发电过程中,尾水源源不断的流出来,接水口一侧的水箱不断的得到尾水的补充,虽然水箱下部的排水管都是一样的,但是尾水的流量肯定要比“漏水”大得多。所以接水口一侧的水箱保持满载,而摩天轮另一侧水箱的水则越漏越少,所以水箱不断旋转上升,当每一个水箱到达最高点时,也就是高于上蓄水池的水位时,那个位置就是上出水口,水箱外侧的水门自动开启,水箱里面的水一泄而出,顺着渠道,流向上蓄水池。(参见图1)

45.(六)放完水后水箱的水门自动关闭。水箱仍然持续不断旋转。倒完水的空水箱向下旋转。

46.(七)通常,摩天轮的接水口设置在3点钟位置,9点钟位置本是一个平衡点,但是由于3点钟那一侧的水箱不断地接水,水箱越来越重。而9点钟那一侧的水箱不断漏水,水箱越

来越轻,所以,水箱经过9点钟的位置后,继续顺时针方向运行,到达12点的位置就放水。空水箱再到3点钟位置接水。摩天轮不断旋转,水箱不断的将发电用过的下蓄水池的水提运到上蓄水池。(参见图1)

47.(八)安装一部或若干部传统农业灌溉水车,将全部漏水从最底层提运到与尾水出口处连通的下蓄水池,此池中水的流向也是摩天轮上的水箱,然后到达上蓄水池,再通过引水管,流向水轮机。

48.1,水车的基本构造是:一个带有叶片的轮盘设置在尾水的出水口,尾水不断冲击叶片,带动轮盘旋转,轮盘带动水车,水车上的小水箱将最底层的漏水一箱一箱的全都运送到下蓄水池里。(参见图3)

49.2,如果底层的漏水太多,水车的运力不够,也可以增加设置一部小型摩天轮提底层的漏水,剩余的漏水就不会太多了,使用农业灌溉水车就应该可以全部彻底运输干净了。

50.3,水箱下方的漏水管的长度都是一样的,因此可以在摩天轮的水箱两侧安装漏水收集槽,有点像渡槽,9点钟位置以上的漏水,可以通过渡槽流回到下蓄水池。3点钟位置和9点钟位置以下的漏水则由水车负责解决。(参见图4)

51.(九)如果一部摩天轮提水,还满足不了尾水的运输,那就用两部摩天轮提水。如果两部仍然还不够用,那就用三部摩天轮提水,以此类推,无论使用多少部摩天轮,一定要将尾水完全彻底提运到上蓄水池。一般来讲,进多少水,就会出多少水。

52.三,三峡水电站引水管直径12.8米,流量每秒1020立方米,如果只用一座摩天轮,那么需要建造1100 吨的水箱,太大了,不易掌握。可以分解,采用21吨的水箱,架设50座摩天轮同时提水。70万kw,双发,一箭双雕,那就是140万kw,重叠安装10部水轮机同时发电,那就是1400万kw,安装20部水轮机组,那么就能够发电2800万kw。这还只是一只“串串”,发电20套机组。这就已经达到世界电站巨无霸了。当然这是按照三峡电站的数据来进行推算的,在实施过程中,我们是完全可以自由创造的。每一个电站情况都不一样,各有各的条件和资源,特别是我发明的循环水多级发电体系具有独特的优势,独特的技术,独特的方法,独特的条件,独特的资源,独特的效率,独特的效益。

53.四,摩天轮也是一个巨大的水轮机,它不仅可以提水,还可以发电。在摩天轮的圆心轴的两侧各装一部或多部发电机。

54.五,在本体系中所有的水轮机都是双侧各安装一部或多部发电机。这样就比传统水轮发电机组增加了一倍甚至几倍的功率。这是横向叠加。这种方法叫做《一箭双雕发电法》或《一轮多机》。(参见图2)

55.六,传统水力发电,通常都是一次性的利用水资源,投资巨额资金,建造巨大的水坝,让很多人搬家,影响生态和环境,经济成本和社会成本都很高,而且仅仅只是让那水从水轮机里一穿而过,就结束了。这太可惜了。太遗憾了。为此,我发明了循环水多级发电体系,可以俗称为“羊肉串式发电法”,或“多级叠加发电法”。(参见图2)

56.(一)每一条引水渠或引水管(口径可大可小,水量可多可少。)按照一定的落差,比如5米,10米至100米之间,或更大,或更小。按照一定的角度,比如90度,垂直落下,绝对自由落体,从理论上讲,从逻辑上讲,应当是水力最大的。但是哪一个角度是水力发电的最佳角度,可以获得最大的水力,可以得到水资源的最高利用率,可以将水力的利用效率发挥到极致?可以通过实践验证。一般来讲,引水管或引水渠与水面或地面的角度越小,水力也就越

小。反之,越接近于垂直角度,水力就越大。所以当我们可以自由设计循环水多级发电体系时,对于各种要素的组合,对于各种参数的选择确定,我们应该追求水力利用率最大化,水资源利用率最大化,效率最大化,效益最大化,成本最低化。也就是花最少的钱,用最少的水,发最多的电。

57.(二)在每一条引水管下方,经过一定的落差,实现一定的水头,达到设计的流量和水力、水能后,重叠安装若干部水轮发电机组,垂直的或者接近于垂直,(多级水轮发电机组,垂直排列安装,可能是最佳设计。)无间隔距离,或者有一定的间隔距离,可连续安装三部,五部,八部,十部,二十部,或者更多部水轮发电机组,而且全部都是一箭双雕式的。也就是一轮带双发的。或一轮多机。充分利用水力水能。客观上,从上一部水轮机出来的尾水,垂直落下,水头还是比较大的,依次推动下方的各部水轮发电机组,应该是没有问题的,应该是可行的。

58.七,我发明的循环水多级垂直水轮发电系统,包括:

59.1,直通式。水流直接从水轮机流过,水流推动叶片,带动水轮机转动。

60.2,螺旋式。水流在水轮机内旋转一圈再从尾水口流出。

61.3,直板式叶片。主要用于直通式水轮机。

62.4,汤勺式叶片。主要用于直通式水轮机。

63.5,水箱式叶片。主要用于直通式水轮机。

64.6,风扇式叶片。主要用于螺旋式水轮机。

65.八,如果将若干个重叠安装的水轮发电机组集中在一起,就形成了一个水电魔方。比如,一只“羊肉串”是十个双发机组,九只串串在一起,那就是九十个双发机组,一百八十部发电机。目前世界上最大的水电站三峡电站也只有三十二部发电机。这种水电站建设规模,可大可小,建设地点,可以随意选择,只要有一定的足够用的水就行。可以在江河湖泊、水库和海洋附近建设循环水多级发电体系。可以将整个江河湖泊、水库和海洋作为上蓄水池使用。可在长江下游,珠江下游和沿海地区建设若干个水电魔方,不仅可以完全满足东部用电,还可以向中部、西部送电,向全国送电。还可以将多余的电卖给外国。比如一些内陆国家,像蒙古等等一些国家发展水电困难,就可以买我国的电。

66.九,循环水多级发电体系的建设应当选择地质条件较好的地区,距离江河湖库太远了会增加成本,太近了要防止渗水和垮塌。应当在深水区取水,防止泥沙对设备的磨损。

67.十,循环水多级发电体系的结构,可以是开放式的,也可以是封闭式的。

68.1,开放式结构的四周可以建成梯级台阶,顶部安装可透视的玻璃,巨大的摩天提水轮巍然屹立在地下水电站中,它的顶部越出地面,一箱一箱的水倾泄而出,在上引水渠环节,可以建造一个包含瀑布的人工景观。从上蓄水池到上引水渠再到上引水管全部钢化透明玻璃,可以看见白花花的清水飞流直下冲向水轮机。一层一层的水轮发电机房,多达10层、20层、30层、50层,甚至更多,全部都采用透明的落地玻璃窗,整个电站包括机房内景,一眼可见。

69.2,封闭式结构,可以采用框架式结构,比如可以采用巨大的井字形钢筋混凝土支撑四周的地下空间。

70.十一,摩天轮提水系统,可以根据需要,做不同的设计。

71.1,可以建设一个巨大的摩天轮,一站式提水到地面。

72.2,也可以分别在不同的层级,建造几个摩天轮,逐级提水到地面。

73.十二,海水含盐对设备有一定的腐蚀性。可以借鉴潜艇和舰船的防腐经验。

74.十三,集团式循环水力多级发电站可以像魔方一样排列。也可以像项链一样排列,可以叫做《明珠项链》。也可以沿着江河湖库和海洋岸边一字排列,可称为《一串明珠》。

75.十四,原则上,一座循环水多级发电体系,即:一只“羊肉串”水轮发电机组团建造一条引水渠,一条引水管,一座上蓄水池,一座下蓄水池,一套提水系统,一套安全系统,一套自动化控制系统。(参见图5)

76.十五,安全系统。

77.1,按照防洪、防火、防台风、防地震、防轰炸、防破坏的高标准设计建造。

78.2,此电站建在地下,没有大型水坝和水库。不怕轰炸。

79.3,在引水渠和大海之间建有一座隔离闸门。

80.4,在上蓄水池与引水管之间建有一座高速闸门,此闸门就是一块钢板,需要时可以在1秒左右落入水中,切断水源。

81.5,在高速闸门和引水管之间还建有一座精密闸门,一旦关闭,一滴水也漏不下去。

82.6,所有水轮发电机房,精心设计,严密施工,严防漏水漏电。

83.7,提水系统全封闭,全程无人化、自动化。

84.十六,整个循环水多级发电体系实现电脑化管理,自动化运行、控制。相关电脑软件由建设单位自己编写制作。

附图说明

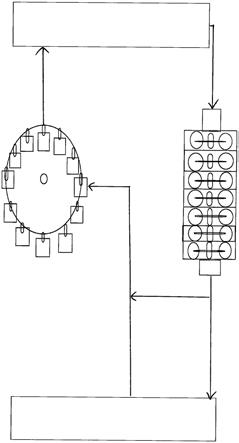

85.图1:摩天提水轮示意图。

86.图2:《羊肉串式发电法》示意图。最上方是引水管,进水口。中部是7套双发(一箭双雕式)水轮发电机组,最下面是尾水管,出水口。

87.图3:中国传统水车(农业灌溉水车)示意图。喷涌的尾水推动带叶片的轮盘转动,带动水车转动,水车上的水箱将漏水从最底层运送到下蓄水池,然后再由摩天轮提运到上蓄水池。

88.图4:摩天轮上的水箱漏水,渡槽接水示意图。

89.图5:循环水多级发电体系整体示意图。最上边是上蓄水池,放水流入多级水轮发电机组,尾水流入最下方的下蓄水池,摩天提水轮将尾水提运到上蓄水池。

90.图6:横向叠加安装水轮发电机组示意图。

91.图7:汤勺式叶片水轮机示意图。

92.图8:平板式叶片水轮机示意图。

93.图9:水箱式叶片水轮机示意图。

具体实施方式

94.一,我相信我的发明水电专家一看就明白了。水电专家会根据实际需要和客观因素设计具体的循环水多级电站方案。

95.二,即使不采用多级水轮发电方式,按照传统水电模式,再加上我发明的自动提水系统,也同样可以成为一个循环水发电站。

96.三,多级水轮发电机组,每一层级的衔接很重要,每一个水轮机尾水的出水口要收紧,要引水,要导流,要集中水力,水轮机要重新专门研制,要适合多级发电的需要。

97.四,足够的水量,足够的落差,足够的垂直,足够的压力,足够的重量,足够的流速,足够的流量,足够的冲劲,足够的水头,足够的水力,足够的水能,足够的电能,奔流向前,势不可挡。

98.五,根据实际情况,适当调节间隔距离和落差。

99.六,追求最优组合,最高效率,最佳效益。

100.七,可以先建造小规模的循环水多级电站。取得经验,逐步扩大规模。条件成熟时,建造超大规模的巨型循环水多级发电体系。

101.八,我认为直通式水轮机更加适合循环水多级垂直发电。螺旋式会消耗较多的水力。导致被迫增加间隔距离,扩大落差,从而增加新的水力。但是螺旋式水轮机产生的推动力可能会更大更稳。螺旋式可能更适合传统的一次性水力发电模式。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。