1.本实用新型涉及排气管技术领域,具体而言,涉及一种排气管。

背景技术:

2.现有技术中,为了充分利用空间,排气管通常布置在走台板下,排气管的出口朝向地面,但是对于施工现场,工地地面通常有较多的灰尘,而排气管排出的气体通常具有较大的速度,导致扬尘现象严重。

技术实现要素:

3.本实用新型解决的问题是排气管排出的气体速度较大导致扬尘现象严重。

4.为解决上述问题,本实用新型提供一种排气管,包括管本体和导流结构,所述导流结构与所述管本体的内壁连接,所述导流结构至少部分沿预设直线方向延伸,所述预设直线方向指向所述管本体的入口一端且相对所述管本体的轴线倾斜设置,所述导流结构适于将所述管本体分隔出至少两条通道供气体排出。

5.可选地,所述导流结构设置于所述管本体的出口处,所述管本体出口的端面相对所述管本体的轴线倾斜设置,所述预设直线方向与所述管本体出口的端面垂直。

6.可选地,所述管本体出口的端面与所述管本体的轴线之间的夹角介于15

°

到75

°

之间。

7.可选地,所述导流结构靠近所述管本体出口的一端与所述管本体出口的端面齐平。

8.可选地,所述导流结构包括至少一个导流板;所述导流板相对所述管本体的轴线方向倾斜设置,所述导流板的相对两端分别与所述管本体的相对两内壁连接。

9.可选地,所述导流结构包括至少两个导流板,至少两个所述导流板相互平行。

10.可选地,所述导流板与所述管本体的轴线之间的夹角介于15

°

到75

°

之间。

11.可选地,所有所述导流板相互平行,相邻所述导流板之间的距离介于所述管本体外径的1/6到1/4之间。

12.可选地,所述管本体包括弧形管段和直管段,所述弧形管段的出口和所述直管段的入口连通,所述导流结构与所述直管段的内壁连接,所述导流结构至少部分朝向所述弧形管段的入口一侧设置。

13.可选地,所述导流结构包括相互连接的直线段和弧形段,所述直线段连接于所述管本体的出口处,所述直线段的延伸方向相对所述直管段的中心轴线倾斜设置,所述弧形段由所述直线段一侧向所述弧形管段一侧延伸,且所述弧形段的两端分别与所述直线段和所述直管段的中心轴线相切。

14.相比于现有技术,本实用新型的所述的排气管的有益效果为:

15.本实用新型通过在所述管本体中设置所述导流结构,当气体从所述管本体的入口一端进入后,气体可以顺着所述导流结构朝向所述管本体的出口一端流动,并在所述导流

结构处发生气体流动方向的改变,可以降低气体的流速,同时,所述导流结构将所述管本体分隔为至少两个气体排出通道,使得气体成束发散开来,进一步降低气体的排出速度,从而起到降低扬尘的效果。

附图说明

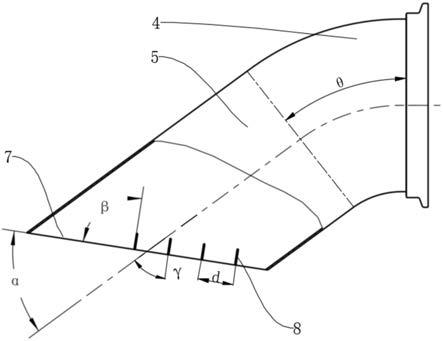

16.图1为本实用新型的实施例中的排气管的结构示意图;

17.图2为本实用新型的实施例中的排气管出口处的正视图;

18.图3为本实用新型的实施例中的排气管的侧视图;

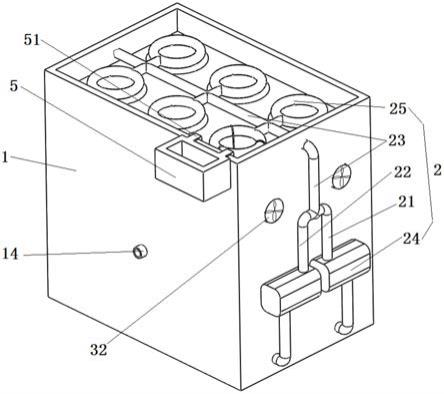

19.图4为本实用新型的另一实施例中排气管的结构示意图;

20.图5为本实用新型的现有技术中气体从排气管喷出后到达地面的气体流速分布云图;

21.图6为为本实用新型改进之后气体从排气管喷出后到达地面的气体流速分布云图。

22.附图标记说明:

[0023]1‑

管本体,2

‑

通道,3

‑

导流结构,4

‑

弧形管段,5

‑

直管段,6

‑

法兰件,7

‑

端面,8

‑

导流板,9

‑

弧形板。

具体实施方式

[0024]

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施例做详细的说明。

[0025]

在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0026]

在本说明书的描述中,参考术语“实施例”、“一个实施例”和“一种实施方式”等的描述意指结合该实施例或实施方式描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示实施方式中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实施方式。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或实施方式以合适的方式结合。

[0027]

本实用新型提供一种排气管,如图1至4所示,包括管本体1和导流结构3,所述导流结构3与所述管本体1的内壁连接,所述导流结构3至少部分沿预设直线方向延伸,所述预设直线方向指向所述管本体1的入口一端且相对所述管本体1的轴线倾斜设置,所述导流结构3适于将所述管本体1分隔出至少两条通道2供气体排出。

[0028]

在一种实施方式中,所述导流结构3可以为格栅结构,格栅结构可以为多个条形板的组合,条形板相对所述管本体1的轴线倾斜设置。在一种实施方式中,所述导流结构3可以为网状结构,网状结构有多条隔板组成,隔板相对所述管本体1的轴线倾斜设置。在一种实施方式中,所述导流结构3可以为至少一个导流板8,所述导流板8为平板结构,所述导流板8相对所述管本体1的中心轴线倾斜设置,气体从所述管本体1的入口一端进入,在所述导流板8上发生反射,导出至所述管本体1的出口。在一种实施方式中,所述导流结构3可以为弧

形板9,如图4所示,所述弧形板9向所述管本体1的入口一端凹陷,气体从所述管本体1的入口一端进入,在所述弧形板9的凹陷部位发生气体流动方向的改变,并顺着所述凹陷部流向至所述管本体1的出口。在其他的实施方式中,所述导流结构3可以为不规则形状结构,但只需有一侧面朝向所述管本体的入口一端相对所述管本体1的轴线倾斜设置即可,且所述通道2的入口一端与所述管本体1的入口连通,所述通道2的出口与所述管本体1的出口连通即可。

[0029]

这里,所述管本体1可以为直管,也可以为弧形管,也可以为多种管相互连通形成的管。当所述管本体为弧形管时,本文中相对所述管本体1的轴线倾斜设置指的是相对弧形管轴线的切线倾斜设置。这里,所述预设直线方向并不指特定的方向,只是为了便于描述,仅代表所有所述导流板8分别沿直线方向延伸。

[0030]

通过有限元对气体从排气管喷出后到达地面时的气体流速进行分析,图5和图6分别为现有技术中和改进后气体从排气管喷出后到达地面的气体流速分布云图,现有技术中,排气管出口的气体流速高达84.772m/s,如图5所示,气体达到地面时的最大速度为48.635m/s。如图6所示,在本实施例中,当所述导流结构3将气体分隔为两束后,气体达到地面时的最大速度仅为31.198m/s,相比于现有技术,降低了20.5%。

[0031]

这样设置的好处在于,通过在所述管本体1中设置所述导流结构3,当气体从所述管本体1的入口一端进入后,气体可以顺着所述导流结构3朝向所述管本体1的入口一端流动,并在所述导流结构3处发生气体流动方向的改变,可以降低气体的流速,同时,所述导流结构3将所述管本体1分隔为至少两个通道2,使得气体成束发散开来,进一步降低气体的排出速度,从而起到降低扬尘的效果。

[0032]

如图1所示,图1为排气管的结构示意图,排气管出口部分为局部剖视图,所述导流结构3包括至少一个导流板8;所述导流板8相对所述管本体1的轴线方向倾斜设置,所述导流板8的相对两端分别与所述管本体1的相对两内壁连接。

[0033]

也就是说,所述导流板8可以为n个,n≥1,具体地,所述导流板8可以为一个、两个、三个或者多个,通过所述导流板8将所述管本体1分隔形成n 1个通道2,所述导流板8的一侧面朝向所述管本体1的入口一端,另一侧面朝向所述管本体1的出口一端,由于所述导流板8相对所述管本体1的轴线方向倾斜设置,相邻所述导流板8之间的所述通道2相当于相对所述管本体1的轴线方向倾斜设置。不同的所述导流板8的倾斜角度可以相同或者不同,不同的所述导流板8可以相互平行或者相交,但是不同的所述导流板8不连接在一起。所述导流板8可以与所述管本体1的内壁焊接连接,所述导流板8也可以与所述管本体1一体成型连接。由此,通过设置至少一个所述导流板8,将所述管本体1分隔为不同的通道2,便于所述排气管的加工制造。

[0034]

如图1和2所示,所述导流结构包括至少两个导流板8,至少两个所述导流板8相互平行,所有所述导流板8依次沿第一直线方向设置,所述第一直线方向与所述管本体1垂直或者相对所述管本体1的轴线方向倾斜设置。

[0035]

这里,所述第一直线方向并不指特定的方向,只是为了便于描述,仅代表所有所述导流板8沿直线方向设置。也就是说,所有所述导流板8不相交,且所述第一直线方向不与所述管本体1的轴线方向垂直。所有所述导流板8阵列设置于所述管本体1内,相邻所述导流板8之间的所述通道2相互平行,所述导流板8与所述管本体1之间的导流通道则为不规则形

状。当所述第一直线方向与所述管本体1垂直时,所述导流板8与所述管本体1的轴线方向不平行且不垂直;当所述第一直线方向相对所述管本体1的轴线方向倾斜设置,所述导流板8与所述管本体1的轴线方向不平行且不垂直。

[0036]

由此,通过多个相互平行的所述导流板8的设置,可以使得形成多个规则的所述通道2,避免气体发生紊乱,降低噪音。

[0037]

如图1所示,所述导流板8与所述管本体1的轴线之间的夹角γ介于15

°

到75

°

之间。具体地,γ的大小可以为15

°

、30

°

、45

°

、60

°

或者75

°

,通过对所述导流板8与所述管本体1的轴线之间的夹角进行限定,可以避免夹角过小导致降速不明显,也可以避免角度过大导致形成对气体排出的阻碍。

[0038]

如图1所示,所述导流结构3设置于所述管本体1的出口处,所述管本体1出口的端面7相对所述管本体1的轴线倾斜设置,所述预设直线方向与所述管本体1出口的端面7垂直。

[0039]

具体地,所述导流板8靠近所述管本体1出口的一端与所述管本体1的出口的端面齐平,所述导流板8靠近所述管本体1出口的一端与所述管本体1的出口的端面之间也可以留有一定的距离,如1mm至5mm。所述管本体1出口的端面7为斜截面,所述导流板8沿着所述斜截面设置。较佳地,所述管本体1出口的端面相对地面向上倾斜设置。

[0040]

由此,将所述管本体1出口的端面7设置为斜截面,可以增大所述管本体1出口的面积,当所述预设直线方向相对所述管本体1的轴线方向倾斜设置时,可以增大所述通道2的入口和出口面积,更加利于排出,也可以降低气体的排出速度。

[0041]

如图1所示,所述管本体1出口的端面与所述管本体1的轴线之间的夹角α介于15

°

到75

°

之间。具体地,α的大小可以为15

°

、30

°

、45

°

、60

°

或者75

°

,通过对管本体1出口的端面与所述管本体1的轴线之间的夹角进行限定,可以避免夹角过小导致气体流动方向改变过大产生较大噪音,也可以避免角度过大导致出口面积增大不明显。

[0042]

如图1所示,所述导流结构3靠近所述管本体1出口的一端与所述管本体1出口的端面7齐平。也就是说,所述管本体1出口的端面相对所述管本体1的轴心线倾斜设置,同时,所述导流板8与所述管本体1出口的端面垂直,即所述导流板8与所述管本体1出口的端面之间的夹角β为90

°

。这样,所述导流板8也相对所述管本体1的轴心线倾斜设置,所述通道2也可以与所述管本体1的出口垂直,从而使得气体可以垂直于所述管本体1的出口排出,降低噪音。

[0043]

如图1所示,所有所述导流板8相互平行,相邻所述导流板8之间的距离d介于所述管本体1外径的1/6到1/4之间。需要说明的是,此时,所述导流板8的个数小于或者等于5个。当所述导流板8的个数为5个时,相邻所述导流板8之间的距离d小于1/6,保证所述导流板8均位于所述管本体1内部;当所述导流板8的个数为4个时,相邻所述导流板8之间的距离d小于1/5。

[0044]

如图1所示,所述管本体1包括弧形管段4和直管段5,所述弧形管段4的出口和所述直管段5的入口连通,所述导流结构3与所述直管段5的内壁连接,所述导流结构3的一侧面朝向所述弧形管段4的入口一侧设置。

[0045]

在本实施例中,气体从所述弧形管段4的入口进入,从而可以在所述弧形管段4中进行过渡,对气体进行导向,气体从所述弧形管段4的出口流出并流入至所述直管段5,然后

气体在所述导流板8处再次发生变向,气体进入所述通道2,经过所述通道2后排出所述直管段5。所述弧形管段4的夹角θ介于15

°

到60

°

之间,所述直管段5的出口端面相对所述直管段5的中心轴线倾斜设置。所述排气管还包括法兰件6,所述法兰件6与所述管本体1连接,用于所述管本体1的安装。较佳地,所述法兰件6设置于所述弧形管段4的入口处。

[0046]

由此,通过所述弧形管段4的设置,实现对气体进行一次导向,并通过所述导流结构3进行二次变向,可以最大程度的降低气体排出的速度。

[0047]

如图4所示,所述导流结构3包括相互连接的直线段和弧形段,所述直线段连接于所述管本体1的出口处,所述直线段的延伸方向相对所述直管段5的中心轴线倾斜设置,所述弧形段由所述直线段一侧向所述弧形管段4一侧延伸,且所述弧形段的两端分别与所述直线段和所述直管段5的中心轴线相切。在本实施例中,所述导流结构3可以为导流板8,所述导流板8可以包括直线段和弧形段,所述直管段5出口的端面相对所述直管段5的中心轴线倾斜设置,所述直线段与所述直管段5出口的端面垂直,所述直线段一端与所述直管段5出口的端面齐平,所述弧形段一端与所述直线段连接,一端向所述弧形管段4或者所述直管段5入口一侧延伸。这样,当气体从所述弧形管段4中流入时,经过所述弧形段实现过渡,提高气体流动的流畅度,减小噪音。

[0048]

如图1所示,所述导流板8沿所述第一直线方向从所述直管段5靠近所述弧形管段4一侧向远离所述弧形管段4一侧依次设置。

[0049]

例如,当所述导流板8有两块时,所述导流板8之间的距离为所述管本体1外径的1/4,所述导流板8从所述直管段5靠近所述弧形管段4一侧向远离所述弧形管段4一侧依次设置,这样靠近所述弧形管段4一侧的所述导流板8与所述直管段5之间的距离小于远离所述弧形管段4一侧的所述导流板8与所述直管段5之间的距离。这样,可以避免远离所述弧形管段4一侧的所述导流板8与所述直管段5之间的距离过小形成对气体的阻碍。

[0050]

虽然本公开披露如上,但本公开的保护范围并非仅限于此。本领域技术人员在不脱离本公开的精神和范围的前提下,可进行各种变更与修改,这些变更与修改均将落入本实用新型的保护范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。