技术特征:

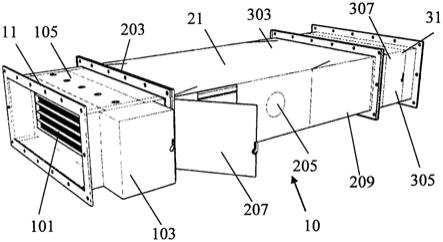

1.一种多能源复合式供热系统,其特征在于,包括支撑框架(100)和设置在支撑框架(100)内的复合热泵系统(200),所述复合热泵系统(200)包括吸收式发生器(211)、吸收式冷凝器(212)、吸收式蒸发器(213)、吸收式吸收器(214)、压缩式蒸发器(221)、压缩式冷凝器(222)、压缩式压缩机(223)、压缩式节流器、热网水系统(300)、余热水系统(400)和驱动热源系统;所述驱动热源系统包括:燃气或蒸汽驱动热源(510)、驱动热源供出管(510)和驱动热源回收管(520);所述驱动热源供出管(510)与吸收式发生器(211)热源入口相连,吸收式发生器(211)热源出口与驱动热源回收管相连;所述压缩式蒸发器(221)和吸收式蒸发器(213)通过余热水系统(400)相串联;所述吸收式吸收器(214)、压缩式冷凝器(222)和吸收式冷凝器(212)通过热网水系统(300)相串联;所述支撑框架(100)包括至少一个隔离结构(110),所述隔离结构(110)将支撑框架(100)内部分为至少两个独立隔间,所述燃气驱动热源和压缩式压缩机(223)分别设置于不同独立隔间内。2.根据权利要求1所述多能源复合式供热系统,其特征在于,所述隔离结构(110)为多个,且水平布置在所述支撑框架(100)内,将支撑框架(100)内部自上而下分割成多个独立隔间,其中燃气驱动热源设置在最上层隔间;吸收式蒸发器(213)和吸收式吸收器(214)设置在最下层隔间;压缩式压缩机(223)设置在最上层和最下层之间的任意一层隔间。3.根据权利要求2所述多能源复合式供热系统,其特征在于,所述吸收式发生器(211)与燃气驱动热源设置在同一层隔间或所述吸收式发生器(211)设置在燃气驱动热源的下面一层隔间,所述吸收式冷凝器(212)设置在燃气驱动热源的下面一层隔间,压缩式冷凝器(222)设置在燃气驱动热源的下面一层隔间,所述压缩式蒸发(221)器设置在最下层隔间,所述压缩式压缩机(223)设置在燃气驱动热源的下面一层隔间与最下层隔间之间的任一层隔间内。4.根据权利要求1所述多能源复合式供热系统,其特征在于,所述隔离结构(110)为多个且竖直布置在所述支撑框架(100)内,将支撑框架(100)内部分割成多个左右分布的独立隔间,其中至少燃气驱动热源和压缩式压缩机设置在不同的独立隔间内。5.根据权利要求1

‑

4所述任一项多能源复合供热系统,其特征在于,所述隔离结构(110)为隔板、隔墙或楼板,其材质为防火阻燃材料。6.根据权利要求5所述多能源复合供热系统,其特征在于,所述余热水系统(400)包括:余热水回水管(410)和余热水供水管;所述余热水回水管(410)与压缩式蒸发器(221)热源入口相连,所述压缩式蒸发器(221)热源出口通过余热水回水管(410)与吸收式蒸发器(213)热源入口相连,所述吸收式蒸发器(213)热源出口与余热水供水管(420)相连;或所述余热水回水管(410)与吸收式蒸发器(213)热源入口相连,所述吸收式蒸发器(213)热源出口通过余热水回水管(410)与压缩式蒸发器(221)热源入口相连,所述压缩式蒸发器热源出口与余热水供水管(420)相连。7.根据权利要求6所述多能源复合供热系统,其特征在于,所述热网水系统(300)包括:热网水回水管(310)和热网水供水管(320);

所述热网水回水管(310)与吸收式吸收器(214)冷却液入口连接,吸收式吸收器(214)冷却液出口通过热网水回水管(310)与压缩式冷凝器(222)冷却液入口连接,压缩式冷凝器(222)冷却液出口通过热网水回水管(310)与吸收式冷凝器(212)冷却液入口连接,吸收式冷凝器(212)冷却液出口与热网水供水管(320)连接;或所述热网水回水管(310)与压缩式冷凝器(222)冷却液入口连接,压缩式冷凝器(222)冷却液出口通过热网水回水管(310)与吸收式吸收器冷却液入口连接,吸收式吸收器(214)冷却液出口通过热网水回水管(310)与吸收式冷凝器(212)冷却液入口连接,吸收式冷凝器(212)冷却液出口与热网水供水管(320)连接。8.根据权利要求7所述多能源复合式供热系统,其特征在于,还包括燃气锅炉(7),所述燃气锅炉(7)进水口通过热网水供水管(320)与吸收式冷凝器(212)冷却液出口相连,所述燃气锅炉出水口与热网水供水管(320)相连,所述燃气锅炉(7)与所述驱动热源(510)设置在同一隔间内;还包括总换热器(9),所述总换热器热源侧与余热水系统串联,所述总换热器冷却水侧与热网水系统串联。9.根据权利要求8所述多能源复合供热系统,其特征在于,所述吸收式发生器(211)、吸收式蒸发器(213)、吸收式冷凝器(212)、吸收式吸收器(214)、压缩式冷凝器(222)、压缩式压缩机(223)、压缩式蒸发器(221)、燃气锅炉(7)和总换热器(9)为单级结构,或为多级串联结构,或为多级并联结构,或为多组多级串联结构相互并联而成的矩阵结构,或为多组多级并联结构相互串联而成的矩阵结构,上述供热单元无需一一对应,压缩式供热单元与吸收式供热单元数量也无需一一对应。10.根据权利要求7所述多能源复合式供热系统,其特征在于,还包括驱动热源余热回收系统,所述驱动热源余热回收系统包括:换热器(6)和驱动热源余热回收管(430),所述换热器(6)设置在驱动热源回收管(430)上,所述换热器(6)入口通过驱动热源余热回收管(430)与余热水供水管相连,所述换热器出口通过驱动热源余热回收管与余热水回水管(410)相连。11.根据权利要求1所述多能源复合式供热系统,其特征在于,还包括集中控制中心(10),所述集中控制中心协通过电路调控各供热单元开启或关闭,以及控制水泵调节各个管路中的水流方向水流速度;其中吸收式热泵(210)、压缩式热泵(220)内部还包括独立运行调控单元,集中控制中心(10)调控压缩式热泵和吸收式热泵的开启或关闭,再由压缩式热泵和吸收式热泵内部的独立运行调控单元进行具体运行功率调控,以实现总控与分控相结合的控制方法;或压缩式热泵和吸收式热泵的独立调控单元集成在集中控制中心内部,由集中控制中心统一调控。12.根据权利要11所述多能源复合供热系统,其特征在于,所述集中控制中心(10)根据供热负荷给出最佳经济运行策略,优先顺序依次为利用余热水系统结合总换热器供热;其他热源结合总换热器供热;余热水系统结合压缩式热泵供热;余热水系统结合吸收式热泵供热;燃气锅炉调峰供热;余热水系统结合压缩式热泵和吸收式热泵和燃气锅炉供热联合供热。13.根据权利要求1所述多能源复合供热系统,其特征在于,余热网侧回水依次流经压缩式蒸发器(221)单元、吸收式蒸发器(213)单元或反之;热网侧回水依次流经吸收式吸收器(214)、压缩式冷凝器(222)、吸收式冷凝器(212),或者压缩式冷凝器(222)、吸收式吸收

器(214)、吸收式冷凝器(212),或者吸收式吸收器(214)、吸收式冷凝器(212)、压缩式冷凝器(222)。

技术总结

本发明公开了一种多能源复合式供热系统,包括支撑框架(100)和设置在支撑框架(100)内的复合热泵系统(200),所述复合热泵系统(200)包括吸收式热泵、压缩式热泵、热网水系统(300)、余热水系统(400)和驱动热源系统;所述支撑框架(100)包括至少一个隔离结构,所述隔离结构将支撑框架(100)内部分为至少两个独立隔间,至少所述燃气驱动热源(520)和压缩式热泵压缩机(223)分别设置于不同独立隔间内。供热系统的各个供热单元进行统一的流程设计,统一的运行控制,以及更加合理的空间布局。具有以零碳的余热为主供热;功能全面;投资最少;安全性好;根据用户需求和各供热单元的特性,随时给出最佳运行策略,使得运行费用最低等特点。点。点。

技术研发人员:苗青 张世钢 赵玺灵

受保护的技术使用者:北京清建能源技术有限公司

技术研发日:2021.08.17

技术公布日:2021/12/6

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。