1.本发明涉及一种环路式热管。

背景技术:

2.在现有技术中,已知热管是构造为对诸如安装在电子设备上的cpu(中央处理单元)等发热部件进行冷却的设备。热管是构造为通过使用工作流体的相变来传热的设备。

3.作为热管,可以举例这样的环路式热管,该环路式热管包括:蒸发器,其构造为通过发热部件的热来蒸发工作流体;以及冷凝器,其构造为冷却和冷凝蒸发的工作流体,其中蒸发器和冷凝器通过形成环路形状的流路的液体管和蒸气管彼此连接。在环路式热管中,工作流体在环路形状的流路中沿一个方向流动。

4.在该环路式热管的蒸发器和液体管中均设置有多孔(孔隙)体,从而利用多孔体中产生的毛细管力将液体管内的工作流体引导至蒸发器,并且抑制蒸气从蒸发器流回至液体管。多孔体形成有多个孔隙。每个孔隙形成为在金属层的一个表面侧形成的有底孔和在另一表面侧形成的有底孔彼此部分连通(例如,参考ptl 1和ptl 2)。

5.引文列表

6.专利文献

7.[ptl 1]日本专利no.6,291,000

[0008]

[ptl2][ptl 2]日本专利no.6,400,240

[0009]

近年来,随着信号处理速度的提高,发热部件中的发热量增大,使得在现有技术的环路式热管中难以充分地散热。

技术实现要素:

[0010]

本公开的非限制性实施例的方面是提供一种能够将更多的热量散发到外部的环路式热管。

[0011]

根据本公开的非限制性实施例的环路式热管包括:

[0012]

蒸发器,其构造为使工作流体蒸发;

[0013]

第一冷凝器和第二冷凝器,所述第一冷凝器和所述第二冷凝器构造为使所述工作流体冷凝;

[0014]

第一液体管,其具有第一流路并且构造为将所述蒸发器和所述第一冷凝器连接;

[0015]

第二液体管,其具有第二流路并且构造为将所述蒸发器和所述第二冷凝器连接;

[0016]

第一蒸气管,其构造为将所述蒸发器和所述第一冷凝器连接;

[0017]

第二蒸气管,其构造为将所述蒸发器和所述第二冷凝器连接;以及

[0018]

连接部,其构造为将所述第一液体管和所述第二液体管连接至所述蒸发器,所述连接部具有构造为连接所述第一流路和所述第二流路的第一多孔体,

[0019]

其中,所述蒸发器具有:

[0020]

第三流路,其连接至所述第一液体管和所述第一蒸气管,

[0021]

第四流路,其连接至所述第二液体管和所述第二蒸气管,以及

[0022]

分隔壁,其构造为分隔所述第三流路和所述第四流路。

[0023]

根据本公开,可以将更多的热量散发到外部。

附图说明

[0024]

图1是描绘根据第一实施例的环路式热管的平面示意图。

[0025]

图2是描绘根据第一实施例的环路式热管的蒸发器及其周围的截面图。

[0026]

图3是描绘根据第一实施例的环路式热管的蒸发器、液体管和蒸气管的平面示意图。

[0027]

图4a是例示根据第一实施例的环路式热管的液体管的截面图。

[0028]

图4b是例示根据第一实施例的环路式热管的连接部的截面图。

[0029]

图5是例示根据第一实施例的环路式热管的蒸发器的截面图。

[0030]

图6是描绘根据第二实施例的环路式热管的蒸发器、液体管和蒸气管的平面示意图。

具体实施方式

[0031]

在下文中,将参考附图描述各实施例。应注意,在各图中,用相同的附图标记表示相同的构成部分,并且省略重复的说明。

[0032]

<第一实施例>

[0033]

[第一实施例的环路式热管的结构]

[0034]

首先,描述根据第一实施例的环路式热管的结构。图1是例示根据第一实施例的环路式热管的平面示意图。

[0035]

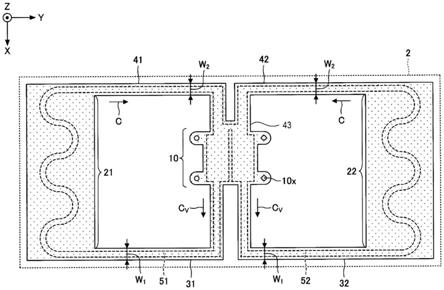

参照图1,环路式热管1包括:蒸发器10、第一冷凝器21、第二冷凝器22、第一蒸气管31、第二蒸气管32、第一液体管41、第二液体管42和连接部43。环路式热管1例如可以容纳在诸如智能手机和平板终端等便携式电子设备2中。

[0036]

在环路式热管1中,蒸发器10具有使工作流体c蒸发而产生蒸气cv的功能。第一冷凝器21和第二冷凝器22均具有使工作流体c的蒸气cv冷凝的功能。第一液体管41连接至第一冷凝器21。第二液体管42连接至第二冷凝器22。蒸发器10和第一冷凝器21通过第一蒸气管31、第一液体管41和连接部43彼此连接。蒸发器10和第二冷凝器22通过第二蒸气管32、第二液体管42和连接部43彼此连接。

[0037]

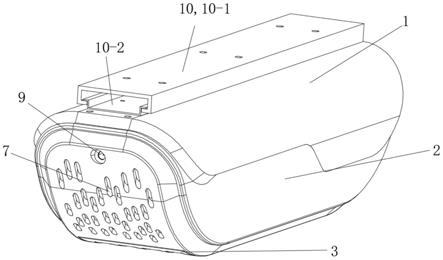

图2是描绘根据第一实施例的环路式热管的蒸发器及其周围的截面图。如图1和图2所示,蒸发器10形成有例如四个通孔10x。螺栓150分别插入形成在蒸发器10中的每个通孔10x和形成在电路基板100中的每个通孔100x中,并从电路基板100的下表面侧用螺母160紧固,使得蒸发器10和电路基板100彼此固定。蒸发器10、第一冷凝器21、第二冷凝器22、第一蒸气管31、第二蒸气管32、第一液体管41、第二液体管42和连接部43具有上表面1a以及与上表面1a相反的下表面1b。

[0038]

诸如cpu等发热部件120通过凸块110安装在电路基板100上,并且发热部件120的上表面与蒸发器10的下表面1b紧密接触。通过发热部件120中产生的热使蒸发器10内的工作流体c蒸发,从而产生蒸气cv。

[0039]

如图1所示,在蒸发器10中产生的蒸气cv通过第一蒸气管31被引导至第一冷凝器21并在第一冷凝器21中冷凝,并且通过第二蒸气管32被引导至第二冷凝器22并在第二冷凝器22中冷凝。从而,在发热部件120中产生的热被移动至第一冷凝器21和第二冷凝器22,从而抑制了发热部件120中的温度上升。在第一冷凝器21中冷凝的工作流体c通过第一液体管41和连接部43被引导到蒸发器10。在第二冷凝器22中冷凝的工作流体c通过第二液体管42和连接部43被引导到蒸发器10。第一蒸气管31和第二蒸气管32的每一个的宽度w1可以设定为例如约8mm。第一液体管41和第二液体管42的每一个的宽度w2可以设定为例如约6mm。

[0040]

工作流体c的类型没有特别限制。然而,优选地使用具有高蒸气压力和高蒸发潜热的流体,以便通过蒸发潜热有效地冷却发热部件120。这种流体的例子可以包括氨、水、氟利昂、酒精和丙酮。

[0041]

蒸发器10、第一冷凝器21、第二冷凝器22、第一蒸气管31、第二蒸气管32、第一液体管41、第二液体管42和连接部43可以均具有例如层叠多个金属层的结构。如稍后所述的,蒸发器10、第一冷凝器21、第二冷凝器22、第一蒸气管31、第二蒸气管32、第一液体管41、第二液体管42和连接部43均具有层叠六层金属层61至66的结构(参照图4a、图4b和图5)。

[0042]

金属层61至66例如是具有高导热性的铜层,并且通过固相结合等直接彼此结合。例如,金属层61至66中的每一个的厚度可以设定为约50μm至200μm。注意,金属层61至66不限于铜层,并且可以由不锈钢、铝、镁合金等形成。层叠的金属层的数量没有特别限制。例如,可以层叠五个或更少的金属层或者七个或更多的金属层。

[0043]

如这里所使用的,固相结合是这样的方法:对处于固相(固体)状态的结合对象进行加热和软化而不使其熔化,并且随后进一步对该结合对象进行加压、塑性变形以及结合。金属层61至66的所有材料优选地是相同的,使得彼此相邻的金属层可以通过固相结合而被有利地结合。

[0044]

如图4a、图4b和图5所示,蒸发器10、第一冷凝器21、第二冷凝器22、第一蒸气管31、第二蒸气管32、第一液体管41、第二液体管42和连接部43在沿与工作流体c或蒸气cv的流动方向和金属层61至66的层叠方向两者正交的方向的两个端部处均具有管壁90,每个管壁90均由所有层叠的金属层61至66构成。

[0045]

如图1所示,蒸发器10、第一蒸气管31、第一冷凝器21、第一液体管41和连接部43形成有环路形状的流路51。蒸发器10、第二蒸气管32、第二冷凝器22、第二液体管42和连接部43形成有环路形状的流路52。例如,流路51和52都被两个管壁90的两个内壁面、金属层61的下表面和金属层66的上表面包围。工作流体c或蒸气cv在流路51和52中流动。如后所述的,流路51、52的一部分设置有多孔体,流路51和52的剩余部分为空间。

[0046]

这里,描述蒸发器10、第一液体管41、第二液体管42和连接部43的结构。图3是描绘根据第一实施例的环路式热管的蒸发器10、第一液体管41、第二液体管42、连接部43、第一蒸气管31和第二蒸气管32的平面示意图。图4a是例示根据第一实施例的环路式热管的第一液体管41和第二液体管42的截面图。图4b是例示根据第一实施例的环路式热管的连接部43的截面图。图5是例示根据第一实施例的环路式热管的蒸发器10的截面图。在图3中,未示出作为一侧的最外层的金属层(图4a、图4b和图5中所示的金属层61)。图4a是沿图3的iva

‑

iva线截取的截面图。图4b是沿图3的ivb

‑

ivb线截取的截面图。图5是沿图3的线v

‑

v截取的截面图。在图3至图5中,将金属层61至66的层叠方向表示为z方向,将与z方向正交的平面中的任

何方向表示为x方向,并且将与x方向正交的平面中的方向表示为y方向(同样也适用于其它附图)。在本公开中,描述“从上方观察”是指沿z方向观察。

[0047]

如图3和图4a所示,第一液体管41具有第一流路71。第一流路71是流路51的一部分。第一液体管41具有管壁101和102。管壁101和102是管壁90的一部分。第一流路71被管壁101的内壁面101a、管壁102的内壁面102a、金属层61的下表面61x和金属层66的上表面66x包围。第一液管41包括例如在第一流路71中的第四多孔体111和112。第四多孔体111设置成与管壁101的内壁面101a接触,并且第四多孔体1121设置成与管壁102的内壁面102a接触。例如,第四多孔体111与管壁101一体地形成,并且第四多孔体112与管壁102一体地形成。第四多孔体111和112包括例如形成在金属层62至65中的多个孔隙(未示出)。

[0048]

在第四多孔体111和第四多孔体112之间形成有供工作流体c流动的空间81。空间81被第四多孔体111和112的彼此相对的表面、金属层61的下表面61x和金属层66的上表面66x包围。

[0049]

如图3和图4a所示,第二液体管42具有第二流路72。第二流路72是流路52的一部分。第二液体管42具有管壁201和202。管壁201和202是管壁90的一部分。第二流路72被管壁201的内壁面201a、管壁202的内壁面202a、金属层61的下表面61x和金属层66的上表面66x包围。第二液体管42包括例如在第二流路72中的第五多孔体211和212。第五多孔体211设置成与管壁201的内壁面201a接触,并且第五多孔体212设置成与管壁202的内壁面202a接触。例如,第五多孔体211与管壁201一体地形成,并且第五多孔体212与管壁202一体地形成。第五多孔体211和212包括例如形成在金属层62至65中的多个孔隙(未示出)。

[0050]

在第五多孔体211和第五多孔体212之间形成有供工作流体c流动的空间82。空间82被第五多孔体211和212的彼此相对的表面、金属层61的下表面61x和金属层66的上表面66x包围。

[0051]

如图3和图4a所示,管壁101位于环路形状的流路51的外侧,管壁102位于环路形状的流路51的内侧,管壁201位于环路形状的流路52的外侧,并且管壁202位于环路形状的流路52的内侧。例如,第一液体管41和第二液体管42在蒸发器10附近沿y方向延伸。在第一液体管41和第二液体管42沿y方向延伸的部分处,管壁101和管壁201在x方向上彼此相邻。管壁101和201还在紧邻第一液体管41和第二液体管42与连接部43之间的边界之前彼此连接。

[0052]

在连接部43中的管壁102和管壁202之间设置有使第一流路71和第二流路72彼此连接的第一多孔体310。第一多孔体310与第一液体管41中的第四多孔体111、112连续,并且与第二液体管42中的第五多孔体211、212连续。第一多孔体310例如在与x方向垂直的一个截面(例如,图4b所示的截面)中填充管壁102和管壁202之间的连接部43的内部。即,第一多孔体310设置成与管壁102的内壁面102a、管壁202的内壁面202a、金属层61的下表面61x和金属层66的上表面66x接触。例如,第一多孔体310与管壁101和202一体地形成。第一多孔体310包括例如形成在金属层62至65中的多个孔隙(未示出)。

[0053]

这样,第一液体管41设置有第四多孔体111和112,第二液体管42设置有第五多孔体211和212,并且连接部43设置有在管壁102与管壁202之间的第一多孔体310。由此,在多孔体中产生的毛细管力将第一液体管41和第二液体管42中的液态工作流体c引导至蒸发器10。

[0054]

结果,例如,即使当蒸气cv由于蒸发器10的热泄漏而试图回流到第一液体管41和

第二液体管42中时,蒸气cv也可以通过从连接部43中的多孔体以及第一液体管41和第二液体管42中的多孔体作用的毛细管力而被推动并返回成液态工作流体c,从而可以防止蒸气cv回流。

[0055]

如图3和图5所示,蒸发器10具有第三流路73、第四流路74、以及构造成将第三流路73和第四流路74分隔开的分隔壁92。第三流路73连接至连接部43和第一蒸气管31,并且第四流路74连接至连接部43和第二蒸气管32。第三流路73是流路51的一部分,并且第四流路74是流路52的一部分。

[0056]

蒸发器10具有管壁401和402。管壁401与管壁102连续,并且管壁402与管壁202连续。管壁401和402是管壁90的一部分。分隔壁92的一端部连接至第一蒸气管31和第二蒸气管32之间的管壁90。分隔壁92的另一端部连接至第一多孔体310。分隔壁92具有在第三流路73侧的侧壁面93a和在第四流路74侧的侧壁面94a。第三流路73被管壁401的内壁面401a、隔壁92的侧壁面93a、金属层61的下表面61x和金属层66的上表面66x包围。第四流路74被管壁402的内壁面402a、分隔壁92的侧壁面94a、金属层61的下表面61x和金属层66的上表面66x包围。

[0057]

蒸发器10包括例如在第三流路73中的在俯视时呈梳齿状的第二多孔体411,以及在第四流路74中的在俯视时呈梳齿状的第三多孔体412。第二多孔体411和第三多孔体412与第一多孔体310间隔开地布置。第二多孔体411还可以设置成与管壁401的内壁面401a、分隔壁92的侧壁面93a、金属层61的下表面61x和金属层66的上表面66x接触。第三多孔体412还可以设置成与管壁402的内壁面402a、分隔壁92的侧壁面94a、金属层61的下表面61x和金属层66的上表面66x接触。例如,第二多孔体411与管壁401和分隔壁92一体地形成,并且第三多孔体412与管壁402和分隔壁92一体地形成。第二多孔体411和第三多孔体412包括例如形成在金属层62至65中的多个孔隙(未示出)。

[0058]

在第三流路73中,未设置第二多孔体411的区域形成有空间83。空间83与第一蒸气管31的第五流路75连接。在第一液体管41和第一蒸气管31之间布置有第二多孔体411和空间83。在第四流路74中,在未设置第三多孔体412的区域形成有空间84。空间84连接至第二蒸气管32的第六流路76。在第二液体管42和第二蒸气管32之间布置有第三多孔体412和空间84。工作流体c的蒸气cv在空间83和空间84中流动。第五流路75是流路51的一部分,并且第六流路76是流路52的一部分。

[0059]

工作流体c从第一多孔体310侧被引导到蒸发器10,并渗入第二多孔体411和第三多孔体412。渗入蒸发器10中的第二多孔体411和第三多孔体412的工作流体c通过在发热部件120中产生的热而蒸发,从而产生蒸气cv。蒸气cv的一部分通过蒸发器10内的空间83流入第一蒸气管31,并且蒸气cv的另一部分通过蒸发器10内的空间84流入第二蒸气管32。应注意,在图3中,作为示例,第二多孔体411和第三多孔体412中的每一个的突起部(梳齿)的数量被设定为四个。也就是说,可以适当地设定突起部(梳齿)的数量。当突起部与空间83和84之间的接触面积增大时,工作流体c容易蒸发,并且压力损失容易减小。在第一实施例中,第三流路73的容积与第四流路74的容积大致相同,并且空间83和第二多孔体411之间的接触面积与空间84和第三多孔体412之间的接触面积大致相同。

[0060]

应注意,在第一液体管41和第二液体管42中的一个或两个形成有用于注入工作流体c的注入口(未图示)。该注入口用于注入工作流体c,并且在注入工作流体c后被堵住。因

此,使环路式热管1保持气密。

[0061]

在第一实施例中,由于为一个蒸发器10设置第一冷凝器21和第二冷凝器22,所以散热面积增大,使得施加到蒸发器10的热容易散发到外部。另外,由于蒸发器10包括被分隔壁92分隔的第三流路73和第四流路74,第三流路73连接至连接部43和第一蒸气管31并且第四流路74连接至连接部43和第二蒸气管32,所以工作流体c稳定地在流路51和52的每一个中流动。另外,由于设置有将第一流路71和第二流路72彼此连接的第一多孔体310,所以流经第一流路71的工作流体c和流经第二流路72的工作流体c汇合,并经由第一多孔体310供给到蒸发器10。因此,液态工作流体c可以连续稳定地供应到蒸发器10。也就是说,根据第一实施例,能够在抑制蒸干的同时高效地散热。

[0062]

应注意,多孔体既可以设置在第一冷凝器21和第二冷凝器22的一部分中,也可以设置在第一蒸气管31和第二蒸气管32的一部分中。

[0063]

<第二实施例>

[0064]

在第二实施例中,蒸发器10的构造与第一实施例不同。在第二实施例中,可以省略与上述实施例相同的构成部分的描述。图6是描绘根据第二实施例的环路式热管的蒸发器10、第一液体管41、第二液体管42、连接部43、第一蒸气管31以及第二蒸气管32的示意性平面图。在图6中,未示出作为一侧的最外层的金属层(图4a、图4b和图5中所示的金属层61)。

[0065]

在第二实施例中,第二冷凝器22布置在比第一冷凝器21更容易散热的环境中。例如,第二冷凝器22布置在比第一冷凝器21大的面积中,或者在第二冷凝器22的附近布置有冷却风扇。第六流路76的截面积总体上大于第五流路75的截面积。例如,如图6所示,第六流路76在与第四流路74的边界处的截面积和宽度大于第五流路75在与第三流路73的边界处的截面积和宽度。第四流路74的容积大于第三流路73的容积,并且空间84与第三多孔体412之间的接触面积大于空间83与第二多孔体411之间的接触面积。例如,内壁面402a和侧壁面94a之间的距离大于内壁面401a和侧壁面93a之间的距离。第二流路72在与第四流路74的边界处的截面积大于第一流路71在与第三流路73的边界处的截面积。

[0066]

其它构造与第一实施例类似。

[0067]

另外,在第二实施例中,能够实现与第一实施例类似的效果。另外,第二冷凝器22布置在比第一冷凝器21更容易散热的环境下,并且流路52与流路51相比能够使更多的工作流体c流动。因此能够获得更优异的散热性能。

[0068]

应注意,冷凝器的数量不限于两个。例如,三个或更多个冷凝器可以经由蒸气管和液体管连接至蒸发器。

[0069]

尽管已经详细描述了优选实施例,但是本公开不限于上述实施例,并且在不脱离权利要求限定的范围的情况下,可以对实施例进行各种修改和替换。

[0070]

本公开还包括例如下面描述的各种示例性实施例。

[0071]

[1]一种环路式热管,包括:

[0072]

蒸发器,其构造为使工作流体蒸发;

[0073]

第一冷凝器和第二冷凝器,第一冷凝器和第二冷凝器构造为使工作流体冷凝;

[0074]

第一液体管,其具有第一流路并且构造为将蒸发器和第一冷凝器连接;

[0075]

第二液体管,其具有第二流路并且构造为将蒸发器和第二冷凝器连接;

[0076]

第一蒸气管,其构造为将蒸发器和第一冷凝器连接;

[0077]

第二蒸气管,其构造为将蒸发器和第二冷凝器连接;以及

[0078]

连接部,其构造为将第一液体管和第二液体管连接至蒸发器,连接部具有构造为连接第一流路和第二流路的第一多孔体,

[0079]

其中,蒸发器具有:

[0080]

第三流路,其连接至第一液体管和第一蒸气管,

[0081]

第四流路,其连接至第二液体管和第二蒸气管,以及

[0082]

分隔壁,其构造为分隔第三流路和第四流路。

[0083]

[2]根据[1]所述的环路式热管,其中,流经第一液体管中的第一流路的工作流体和流经第二液体管中的第二流路的工作流体都经由连接部中的第一多孔体流入蒸发器。

[0084]

[3]根据[1]或[2]所述的环路式热管,其中,第三流路具有布置成与第一多孔体间隔开的第二多孔体,并且

[0085]

第四流路具有布置成与第一多孔体间隔开的第三多孔体。

[0086]

[4]根据[1]至[3]中任一项所述的环路式热管,其中,第一液体管具有与第一多孔体连续的第四多孔体,并且

[0087]

第二液体管具有与第一多孔体连续的第五多孔体。

[0088]

[5]根据[1]至[4]中任一项所述的环路式热管,其中,蒸发器、第一冷凝器、第二冷凝器、第一液体管、第二液体管、第一蒸气管、第二蒸气管和连接部中的每一者均由多个层叠的金属层构成。

[0089]

[6]根据[1]至[5]中任一项所述的环路式热管,其中,第四流路的容积大于第三流路的容积,

[0090]

第一蒸气管具有构造成与第三流路连通的第五流路,

[0091]

第二蒸气管具有构造成与第四流路连通的第六流路,并且

[0092]

第六流路的截面积大于第五流路的截面积。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。