基于光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统

技术领域

1.本技术涉及蛋白质相互作用成像技术领域,特别是涉及一种基于光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统,以及基于光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统的构建方法。

背景技术:

2.蛋白质之间的相互作用在生物体的生命过程中发挥了重要的作用。比如在基因调控、细胞信号转导以及肿瘤的生长发育过程中均涉及到许多蛋白质之间的相互作用。监测这些蛋白质间的相互作用对于生命过程的解析尤为重要。在过去的几十年里有一些基于荧光成像的方法被发展并用于研究蛋白质间的相互作用,比如:荧光共振能量转移(fluorescence resonance energy transfer,fret)、基于单重态氧三重态能量转移的成像技术以及双分子荧光互补技术(bimolecular fluorescence complementation,bifc)等。

3.双分子荧光互补系统是一种以荧光蛋白作为材料的片段互补系统。其基本原理是在荧光蛋白的合适位点将其拆分成各自不发荧光的两个片段。当两个相互作用的蛋白分别与拆分的不发荧光的两个片段相互融合,在这两个相互作用蛋白的作用下,拆分的不发荧光两个片段就会相互靠近,从而恢复完整的荧光蛋白的构象而发出特异性的荧光。双分子荧光互补技术是一种检测蛋白质间相互作用的简便、直观、灵敏的方法,近些年得到越来越多的关注。

4.目前发展的双分子荧光互补系统包括基于绿色荧光蛋白(gfp)的荧光互补系统和基于近红外光敏色素蛋白的荧光互补系统。

5.但是,gfp的荧光互补系统需要在低温条件下才能使产生成熟的完整荧光蛋白并发出荧光,从而限制了该系统在生理条件下的应用。并且,在生物组织的荧光成像过程中,600nm

‑

1200nm波长的光具有比较好的组织通透性,能够在动物活体中产生较好的成像效果。而gfp的荧光互补系统产生的荧光波长较短,通常小于600nm,从而限制了基于gfp的荧光片段互补系统在动物活体内的成像应用。

6.而近红外光敏色素蛋白是吸收红外或近红外光,并在生理条件(37℃)下成熟,产生的荧光波长大于650nm。但是,近红外光敏色素蛋白和gfp蛋白都具有比较大的蛋白分子量(27

‑

35kda)。荧光蛋白片段较大,可能会在一定程度上阻碍待研究的蛋白质间相互作用。因此,发展较小分子量的且可在生理条件下成熟的近红外荧光互补系统具有十分重要的意义。

技术实现要素:

7.为解决上述技术问题,本技术实施例采用的一个技术方案是提供一种基于光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统,包括第一载体和第二载体,其中,第一载体为包含有序列seq id no.2的载体,第二载体为包含有序列seq id no.3的载体。

8.在一些实施例中,序列seq id no.2用于表达mirn107蛋白片段,序列seq id no.3用于表达mirc108蛋白片段;当mirn107蛋白片段和mirc108蛋白片段相互靠近时,可重构形成光敏色素蛋白mirfp670nano。

9.在一些实施例中,第一载体进一步包括第一基因序列,第一基因序列用于表达第一蛋白,第一载体用于表达第一融合蛋白,第一融合蛋白为第一蛋白与mirn107蛋白片段的融合蛋白。

10.在一些实施例中,mirn107蛋白片段为由光敏色素蛋白mirfp670nano的第1号位至第107号位氨基酸构成的蛋白片段。

11.在一些实施例中,第二载体进一步包括第二基因序列,第二基因序列用于表达第二蛋白,第二载体用于表达第二融合蛋白,第二融合蛋白为第二蛋白与mirc108蛋白片段的融合蛋白。

12.在一些实施例中,mirc108蛋白片段为由光敏色素蛋白mirfp670nano的第108号位至第147号位氨基酸构成的蛋白片段。

13.为解决上述技术问题,本技术实施例采用的另一个技术方案是提供一种基于光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统的构建方法,包括:以光敏色素蛋白mirfp670nano的基因序列为模板进行聚合酶链式反应得到序列seq id no.2和序列seq id no.3;利用第一质粒的双酶切位点,将序列seq id no.2插入第一质粒的多克隆位点,以得到第一载体;利用第二质粒的双酶切位点,将序列seq id no.3插入第二质粒的多克隆位点,以得到第二载体。

14.在一些实施例中,在利用第一质粒的双酶切位点,将序列seq id no.2插入第一质粒的多克隆位点之前,该方法还包括:通过pcr,获得用于表达第一蛋白的第一基因序列以及用于表达第二蛋白的第二基因序列;通过重叠pcr,获得第一基因序列与序列seq id no.2串联的第一串联基因;通过重叠pcr,获得第二基因序列与序列seq id no.3串联的第二串联基因。

15.在一些实施例中,利用第一质粒的双酶切位点,将序列seq id no.2插入第一质粒的多克隆位点,包括:利用第一质粒的双酶切位点,将第一串联基因插入第一质粒的多克隆位点;利用第二质粒的双酶切位点,将序列seq id no.3插入第二质粒的多克隆位点,包括:利用第二质粒的双酶切位点,将第二串联基因插入第二质粒的多克隆位点。

16.在一些实施例中,序列seq id no.2用于表达光敏色素蛋白mirfp670nano的mirn107蛋白片段,mirn107蛋白片段为由光敏色素蛋白mirfp670nano第1号位至第107号位氨基酸构成的蛋白片段;第一载体用于表达第一蛋白和mirn107蛋白片段的融合蛋白;序列seq id no.3用于表达光敏色素蛋白mirfp670nano的mirc108蛋白片段,mirc108蛋白片段为由光敏色素蛋白mirfp670nano第108号位至第147号位氨基酸构成的蛋白片段;第二载体用于表达第二蛋白和mirc108蛋白片段的融合蛋白。

17.为解决上述技术问题,本技术实施例采用的又一个技术方案是提供一种基于光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统在蛋白质间相互作用的成像应用。其中,基于光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统为以上所述的基于光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统。

18.相比于现有的双分子荧光互补系统,本技术提供一种基于光敏色素蛋白

mirfp670nano的双分子荧光互补系统,包括第一载体和第二载体。其中,第一载体为包含有序列seq id no.2的载体,第二载体为包含有序列seq id no.3的载体。在该系统中,拥有完整构象的光敏色素蛋白mirfp670nano仅由147个氨基酸构成,分子量较小,对待研究的蛋白质间相互作用影响较小。也就是说,若待研究的蛋白质间具有相互作用,较小分子量的光敏色素蛋白mirfp670nano更有利于待研究的蛋白质相互靠近。同时,光敏色素蛋白mirfp670nano能够在生理温度(37℃)条件下产生荧光,有利于检测活细胞及活体内产生的荧光信号。进一步地,光敏色素蛋白mirfp670nano在生物组织的荧光成像过程中,能够产生600nm

‑

1200nm波长的光,具有较好的组织通透性,能够在动物活体中产生较好的成像效果。

附图说明

19.本技术将结合附图对实施方式进行说明。本技术的附图仅用于描述实施例,以展示为目的。在不偏离本发明的原理的条件下,本领域技术人员能够轻松地通过以下描述根据所述步骤做出其他实施例。

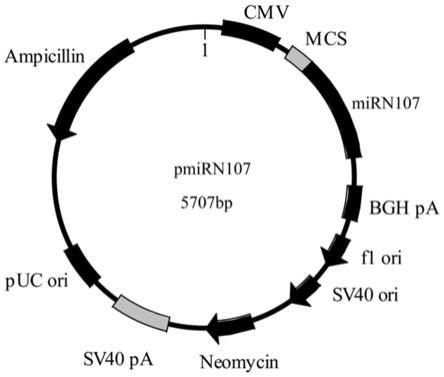

20.图1a为本技术实施例提供的包含有用于表达光敏色素蛋白mirfp670nano的第一蛋白片段mirn107的序列seq id no.2的第一载体示意图。

21.图1b为本技术实施例提供的包含有用于表达光敏色素蛋白mirfp670nano的第二蛋白片段mirc108的序列seq id no.3的第二载体示意图。

22.图2a为本技术实施例提供的包含有用于表达bjun

‑

mirn107融合蛋白的第一载体示意图。

23.图2b为本技术实施例提供的包含有用于表达mirc108

‑

bfos融合蛋白的第二载体示意图。

24.图3a

‑

3b为hek293t细胞转染了本技术实施例提供的第一载体和第二载体所产生的荧光亮度与hek293t细胞转染了本技术实施例提供的第一载体和对照载体所产生的荧光亮度的亮度对比图。

25.图3c为hek293t细胞转染了本技术实施例提供的第一载体和第二载体接种至裸鼠皮下后,裸鼠所产生的荧光亮度,与hek293t细胞转染了本技术实施例提供的第一载体和对照载体接种至裸鼠皮下后,裸鼠所产生的荧光亮度的亮度对比图。

具体实施方式

26.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释本技术,而非对本技术的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本技术相关的部分而非全部结构。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

27.本技术中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

28.在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本技术的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

29.本技术提供基于光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统,包括第一载体和第二载体,其中,第一载体为包含有序列seq id no.2的载体,第二载体为包含有序列seq id no.3的载体。

30.具体地,如图1a和图1b所示,图1a为包含有seq id no.2的第一载体的示意图,图1b为包含有seq id no.3的第二载体的示意图。

31.首先,获得包含有光敏色素蛋白mirfp670nano的基因的载体。光敏色素蛋白mirfp670nano是由147个氨基酸形成的蛋白,其基因序列如序列seq id no.1所示,其氨基酸序列如序列seq id no.4所示。在本技术实施例中,构建了载体puc57

‑

mirfp670nano,其包含有用于表达光敏色素蛋白mirfp670nano的序列seq id no.1。例如,可以通过双酶切位点将序列seq id no.1插入到质粒puc57的多克隆位点中,即可得到载体puc57

‑

mirfp670nano。可以理解的是,序列seq id no.1也可插入其他的真核表达载体,例如pegfp

‑

c1,pegfp

‑

n1,pcdna3.1等,在不同的真核表达载体中,可选择合适的双酶切位点将序列seq id no.1插入,本技术对真核表达载体的选择以及酶切位点的选择不做限制。在本技术实施例中,载体puc57

‑

akaluc为商业购得(苏州金唯智生物科技有限公司)。

32.在本技术实施例中,光敏色素蛋白mirfp670nano将在107号位氨基酸和108号位氨基酸之间(从氮端开始计数),被拆分成两个蛋白片段,分别为mirn107蛋白片段和mirc108蛋白片段。其中,mirn107蛋白片段可以理解为包含有光敏色素蛋白mirfp670nano(即如seq id no.4所示的序列)的第1号位至第107号位氨基酸的蛋白片段;mirc108蛋白片段可以理解为包含有光敏色素蛋白mirfp670nano的第108号位至第147号位氨基酸的蛋白片段。

33.获得载体puc57

‑

mirfp670nano后,以该载体为模板,通过聚合酶链式反应(pcr)可扩增得到序列seq id no.2和seq id no.3。

34.在本技术实施例中,以载体puc57

‑

mirfp670nano为模板进行pcr扩增序列seq id no.2时,可根据实际情况设计合适的上下游引物。例如,本实施例中,扩增序列seq id no.2时用到的上游引物为:

[0035]5’‑

ctagctagcgccaccatggcaaacctggacaagatgctg

‑3’

;

[0036]

下游引物为:

[0037]5’‑

cccaagcttttagccctgcaggatgggcacggcc

‑3’

。

[0038]

通过pcr扩增得到的序列seq id no.2为能够表达mirn107蛋白片段的核苷酸序列。然后,利用双酶切位点nhei和hindiii,将用于表达mirn107蛋白片段的序列seq id no.2插入到pcdna3.1的多克隆位点,构建成包含有序列seq id no.2的第一载体。

[0039]

进一步地,以载体puc57

‑

mirfp670nano为模板进行pcr扩增序列seq id no.3时,可根据实际情况设计合适的上下游引物。例如,本实施例中,扩增序列seq id no.2时用到的上游引物为:

[0040]5’‑

[0041]

ctagctagcgccaccatgaagaagctgtggggcctgttggtg

‑3’

;

[0042]

下游引物为:

[0043]5’‑

cccaagcttttagctctgctggatggcgatgcccaccac

‑3’

。

[0044]

通过pcr扩增得到的序列seq id no.3为能够表达mirc108蛋白片段的核苷酸序列。然后,利用双酶切位点nhei和hindiii,将用于表达mirc108蛋白片段的序列seq id no.3插入到pcdna3.1的多克隆位点,构建成包含有序列seq id no.3的第二载体。

[0045]

本技术对真核表达载体不做限制,例如可以为pegfp

‑

c1、pegfp

‑

n1、pcdna3.1等真核表达载体。

[0046]

进一步地,第一载体还包括第一基因,用于表达第一蛋白,第二载体还包括第二基因,用于表达第二蛋白。这样,第一载体可表达第一蛋白与mirn107蛋白片段形成的第一融合蛋白;第二载体可表达第二蛋白与mirc108蛋白片段形成的第二融合蛋白。其中,第一蛋白与第二蛋白为两个相互作用的蛋白。

[0047]

具体地,第一基因与序列seq id no.2可以通过重叠pcr的方式形成第一串联基因,以串联基因作为整体,插入至质粒中得到第一载体,如图2a所示;第二基因与序列seq id no.3可以通过重叠pcr的方式形成第二串联基因,以串联基因作为整体,插入至质粒中得到第二载体,如图2b所示。

[0048]

例如,以包含有第一基因序列的质粒为模板,设计相应的上游引物和下游引物,通过pcr扩增获得第一基因。其中,第一基因用于表达第一蛋白。以包含有序列seq id no.2的质粒为模板(例如以质粒puc57

‑

mirfp670nano为模板),设计相应的上游引物和下游引物,通过pcr扩增获得序列seq id no.2。再以pcr得到的第一基因和序列seq id no.2为模板,进行重叠pcr(overlap pcr)。经重叠pcr后,可得到第一基因

‑

seq id no.2串联的第一串联基因。再利用双酶切位点,将第一串联基因插入到表达载体中,得到第一载体。

[0049]

其中,可以通过overlap pcr将第一基因串联至seq id no.2基因序列的上游,也可以将第一基因串联至seq id no.2基因序列的下游。实际应用中,可根据两个基因序列的上下游顺序,设计合适的引物。例如,当决定将第一基因串联至seq id no.2基因序列的上游时,可将扩增第一基因序列时使用的上游引物作为overlap pcr时的上游引物,将扩增seq id no.2基因序列时使用的下游引物作为overlap pcr时的下游引物,同时使扩增第一基因序列时使用的下游引物和扩增seq id no.2基因序列时使用的上游引物之间具有一定的互补序列。当决定将第一基因串联至seq id no.2基因序列的下游时,可将扩增第一基因序列时使用的下游引物作为overlap pcr时的下游引物,将扩增seq id no.2基因序列时使用的上游引物作为overlap pcr时的上游引物,同时使扩增第一基因序列时使用的上游引物和扩增seq id no.2基因序列时使用的下游引物之间具有一定的互补序列。

[0050]

类似地,以包含有第二基因的质粒为模板,设计相应的上游引物和下游引物,通过pcr扩增获得第二基因。其中,第二基因用于表达第二蛋白。以包含有seq id no.3的质粒为模板(例如以质粒puc57

‑

mirfp670nano为模板),设计相应的上游引物和下游引物,通过pcr扩增获得序列seq id no.3。再以pcr得到的第二基因和序列seq id no.3为模板,进行overlap pcr。经overlappcr后,可得到第二基因与seq id no.3串联的第二串联基因。再利用双酶切位点,将第二串联基因插入到表达载体中,得到第二载体。

[0051]

其中,可以通过overlap pcr将第二基因串联至seq id no.3基因序列的上游,也可以将第二基因串联至seq id no.3基因序列的下游。实际应用中,可根据两个基因序列的

上下游顺序,设计合适的引物。例如,当决定将第二基因串联至seq id no.3基因序列的上游时,可将扩增第二基因序列时使用的上游引物作为overlap pcr时的上游引物,将扩增seq id no.3基因序列时使用的下游引物作为overlap pcr时的下游引物,同时使扩增第二基因序列时使用的下游引物和扩增seq id no.3基因序列时使用的上游引物之间具有一定的互补序列。当决定将第二基因串联至seq id no.3基因序列的下游时,可将扩增第二基因序列时使用的下游引物作为overlap pcr时的下游引物,将扩增seq id no.3基因序列时使用的上游引物作为overlap pcr时的上游引物,同时使扩增第二基因序列时使用的上游引物和扩增seq id no.3基因序列时使用的下游引物之间具有一定的互补序列。

[0052]

可以理解的是,本技术对可以互相作用的第一蛋白和第二蛋白不做限制,例如第一蛋白可以为fkbp蛋白,第二蛋白可以为frb蛋白;第一蛋白可以为bak蛋白,第二蛋白可以为bcl

‑

xl蛋白;第一蛋白可以为bjun蛋白,第二蛋白可以为bfos蛋白等。实际应用中,可以根据具体的研究对象确定第一蛋白和第二蛋白。又或者,在未知两个蛋白是否具有相互作用时,也可采用本技术提供的系统来进行判断作为研究对象的两个蛋白之间是否具有相互作用。

[0053]

在本技术实施例中,将以bjun蛋白作为第一蛋白,bfos蛋白作为第二蛋白为例进行描述。

[0054]

首先,构建第一载体。获取包含有bjun基因序列的质粒,例如质粒pbjun

‑

irn97,设计相应的上游引物bjun

‑

f为:

[0055]5’‑

ctagctagcgccaccatgaaggcggagaggaagcgcatgagaaaccgc

‑3’

[0056]

下游引物bjun

‑

r为:

[0057]5’‑

actcccgccacctccactcccgccacctccaaacgtttgcaactgctgcgttag

‑3’

。

[0058]

经过pcr,得到第一基因,即bjun基因序列。

[0059]

获取包含有可表达mirn107蛋白片段的质粒puc57

‑

mirfp670nano,设计相应的上游引物mirn107

‑

f为:

[0060]5’‑

ggaggtggcgggagtggaggtggcgggagtatggcaaacctggacaagatgctg

‑3’

;

[0061]

下游引物mirn107

‑

r为:

[0062]5’‑

cccaagcttttagccctgcaggatgggcacggcc

‑3’

。

[0063]

经过pcr,得到序列seq id no.2,即用于表达mirn107蛋白片段的基因序列。

[0064]

进一步地,以bjun

‑

f作为上游引物,mirn107

‑

r作为下游引物,对第一基因bjun基因序列和序列seq id no.2进行overlap pcr,得到第一串联基因bjun

‑

seq id no.2。再利用双酶切位点nhei和hindiii,把第一串联基因bjun

‑

seq id no.2插入到pcdna3.1载体的多克隆位点上,构建得到第一载体。

[0065]

此时,第一载体可表达由bjun蛋白和mirn107蛋白片段构成的第一融合蛋白bjun

‑

mirn107。

[0066]

然后,构建第二载体。获取包含有bfos基因序列的质粒,例如质粒pirc98

‑

bfos,设计相应的上游引物bfos

‑

f为:

[0067]5’‑

ggaggtggcgggagtggaggtggcgggagtggtcgtgcgcagtccatcggtcg

‑3’

[0068]

下游引物bfos

‑

r为:

[0069]5’‑

cccaagcttttaacccaggtcgttcgggattttgcacgccggacgg

‑3’

。

[0070]

经过pcr,得到第二基因,即bfos基因序列。

[0071]

然后,获取包含有可表达mirc108蛋白片段的质粒puc57

‑

mirfp670nano,设计相应的上游引物mirc108

‑

f为:

[0072]5’‑

ctagctagcgccaccatgaagaagctgtggggcctgttggtg

‑3’

;

[0073]

下游引物mirc108

‑

r为:

[0074]5’‑

actcccgccacctccactcccgccacctccgctctgctggatggcgatgcccaccac

‑3’

。

[0075]

经过pcr,得到序列seq id no.3,即用于表达mirc108蛋白片段的基因序列。

[0076]

进一步地,以mirc108

‑

f作为上游引物,bfos

‑

r作为下游引物,对第二基因bfos基因序列和序列seq id no.3进行overlap pcr,得到第二串联基因seq id no.3

‑

bfos。再利用双酶切位点nhei和hindiii,把第二串联基因seq id no.3

‑

bfos插入到pcdna3.1载体的多克隆位点上,构建得到第二载体。

[0077]

此时,第二载体可表达由bfos蛋白和mirc108蛋白片段构成的第二融合蛋白mirc108

‑

bfos。

[0078]

进一步地,构建上述光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统之后,可在细胞系以及动物活体中检测该系统的荧光效果。

[0079]

具体地,构建包含有第一串联基因(第一基因以及序列seq id no.2)的第一载体、包含有第二串联基因(序列seq id no.3以及第二基因)的第二载体、对照载体、以及参考载体。其中,对照载体为包含有第三基因与序列seq id no.3相串联的载体,第三基因表达的蛋白片段可以为任何无法与第一基因序列表达的蛋白片段产生相互作用的蛋白片段。构建对照载体的方法可参考上述的构建包含有第二基因序列以及序列seq id no.3的第二载体的方法,将第二基因序列替换为第三基因序列即可,在此不做赘述。参考载体可表达其他荧光蛋白,其他荧光蛋白产生的荧光可作为荧光亮度的内参。

[0080]

为了方便描述,同样以bjun基因序列作为第一基因和bfos基因序列作为第二基因序列为例,但可以理解是,在实际应用中,可以根据具体的研究对象确定第一基因序列和第二基因序列。在本实施例中,构建的第一载体为bjun

‑

seq id no.2载体,构建的第二载体为seq id no.3

‑

bfos载体,构建的对照载体为seq id no.3

‑

mbfos载体,构建的参考载体为pegfp载体。其中,对照载体可表达突变的bfos蛋白片段,即mbfos蛋白片段,而mbfos蛋白片段无法与第一载体表达出的bjun蛋白片段进行相互作用,因此可作为对照载体。pegfp载体可表达egfp,该egfp能够在488nm激发光的激发下产生荧光,以作为检测本实施例的双分子荧光互补系统的荧光效果的内参。

[0081]

基于上述的蛋白片段互补系统,设置实验组和对照组。

[0082]

向实验组的hek293t细胞中,转染构建好的第一载体(pbjun

‑

seq id no.2)、第二载体(seq id no.3

‑

bfos)以及参考载体(pegfp),在37℃条件下培养转染后的实验组hek293t细胞24小时。然后,将实验组的细胞收集,并将细胞接种在裸鼠的皮下。

[0083]

向对照组的hek293t细胞中,转染构建好的第一载体(pbjun

‑

seq id no.2)、对照载体(seq id no.3

‑

mbfos)以及参考载体(pegfp),在37℃条件下培养转染后的对照组hek293t细胞24小时。然后,将对照组的细胞收集,并将细胞接种在裸鼠的皮下。

[0084]

通过图3a可以看出,在激发光的激发下,作为参照地,实验组的hek293t细胞和对照组的hek293t细胞均产生了绿色荧光(egfp发出的荧光)。而实验组的hek293t细胞产生了

红色荧光,但对照组的hek293t细胞没有产生荧光。

[0085]

图3b为hek293t细胞转染了本技术实施例提供的第一载体和第二载体所产生的荧光亮度与hek293t细胞转染了本技术实施例提供的第一载体和对照载体所产生的荧光亮度的亮度对比图。如图中所示,转染了第一载体bjun

‑

mirn107和第二载体mirc108

‑

bfos的细胞(实验组细胞)产生的荧光亮度显著高于转染了第一载体bjun

‑

mirn107和对照载体mirc108

‑

mbfos的细胞(对照组细胞)产生的荧光亮度,实验组细胞产生的荧光亮度约为对照组细胞产生亮度的13倍。

[0086]

图3c为hek293t细胞转染了本技术实施例提供的第一载体和第二载体接种至裸鼠皮下后,裸鼠所产生的荧光亮度,与hek293t细胞转染了本技术实施例提供的第一载体和对照载体接种至裸鼠皮下后,裸鼠所产生的荧光亮度的亮度对比图。

[0087]

如图所示,作为内参的egfp,在相应激发光的激发下,裸鼠的左侧皮下和右侧皮下均能够发出绿色荧光;接种了实验组的hek293t细胞的裸鼠的左侧皮下能够发出荧光,而接种了对照组的hek293t细胞的裸鼠的右侧皮下没有荧光发出。

[0088]

这是由于实验组中的第一载体和第二载体分别表达了bjun

‑

mirn107融合蛋白和mirc108

‑

bfos融合蛋白。其中bjun蛋白和bfos蛋白能够相互作用,使mirn107蛋白片段和mirc108蛋白片段相互靠近,并重构形成完整的光敏色素蛋白mirfp670nano,在相应波长的激发光的激发下,可产生荧光。而在对照组中,第一载体和对照载体分别表达出bjun

‑

mirn107融合蛋白和mirc108

‑

mbfos融合蛋白。由于bjun蛋白和mbfos蛋白不能相互作用,因此,无法使mirn107蛋白片段和mirc108蛋白片段相互靠近以重构成完整的光敏色素蛋白mirfp670nano,从而无法产生荧光。

[0089]

也就是说,在本技术的基于光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统中,在同一细胞内,表达出第一蛋白与mirn107蛋白片段的融合蛋白以及mirc108蛋白片段与第二蛋白的融合蛋白,通过第一蛋白与第二蛋白的相互作用,可以使mirn107蛋白片段和mirc108蛋白片段靠近从而重构形成完整的、能够在激发光的激发下发出荧光的光敏色素蛋白mirfp670nano。

[0090]

相比于现有的双分子荧光互补系统,本技术提供一种基于光敏色素蛋白mirfp670nano的双分子荧光互补系统,包括第一载体和第二载体。其中,第一载体为包含有序列seq id no.2的载体,第二载体为包含有序列seq id no.3的载体。在该系统中,拥有完整构象的光敏色素蛋白mirfp670nano仅由147个氨基酸构成,分子量较小,对待研究的蛋白质间相互作用影响较小。也就是说,若待研究的蛋白质间具有相互作用,较小分子量的光敏色素蛋白mirfp670nano更有利于待研究的蛋白质相互靠近。同时,光敏色素蛋白mirfp670nano能够在生理温度(37℃)条件下产生荧光,有利于检测活细胞及活体内产生的荧光信号。进一步地,光敏色素蛋白mirfp670nano在生物组织的荧光成像过程中,能够产生600nm

‑

1200nm波长的光,具有较好的组织通透性,能够在动物活体中产生较好的成像效果。

[0091]

以上仅为本技术的较佳实施方式,并非因此限制本技术的专利范围,凡是利用本技术说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本技术的专利保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。