1.本发明涉及放大器,更具体地,涉及使用与光接收器一起使用的放大器的设备。

背景技术:

2.光接收器通常用于使用光脉冲传输数据。在光接收器中,跨阻放大器(tia)接收来自光电二极管的电流并输出初始电压。tia往往在系统中具有较大的增益和带宽要求。有鉴于此,一些传统的放大器,例如cherry-hooper放大器,经常用于高速设计中,其中需要在带宽和增益之间进行权衡(trade-off)。因此,有时会与一些放大器一起使用带宽提升设备(bandwidth boosting device)。这种带宽提升设备可能会占用相当大的电路面积(占用面积(footprint)很大),或者可能仅提供有限的带宽扩展。

技术实现要素:

3.本文中的一些放大器设备包括连接以接收输入电压的第一放大器。第一放大器输出内部电压。这些结构还包括具有连接以接收内部电压的输入节点和输出输出电压的输出节点的第二放大器。电阻反馈回路连接到第二放大器的输入节点和输出节点。第一交叉耦合带宽提升级连接到第二放大器的输入节点,而第二交叉耦合带宽提升级连接到第二放大器的输出节点。交叉耦合的带宽提升级形成分布式差分正反馈结构。

4.本文的其他放大器设备包括正电压输入端口和负电压输入端口。第一反相放大器具有连接到正和负电压输入端口的第一输入。第一反相放大器具有连接到内部正和负电压节点的第一输出。第二反相放大器具有连接到内部正和负电压节点的第二输入。第二反相放大器具有连接到正和负电压输出端口的第二输出。此外,电阻反馈回路连接到第二反相放大器的第二输入和第二输出。第一交叉耦合反相放大器连接到第二反相放大器的第二输入。第二交叉耦合反相放大器连接到第二反相放大器的第二输出。

5.本文的一些光接收器包括输出电流的光电二极管。连接跨阻放大器以接收电流并输出初始电压。这些结构还包括具有至少一个提升级的带宽提升设备。每个提升级包括连接以接收输入电压的第一放大器(第一放大器输出内部电压)、具有连接以接收内部电压的输入节点和输出输出电压的输出节点的第二放大器、连接到第二放大器的输入节点和输出节点的电阻反馈回路、连接到第二放大器的输入节点的第一交叉耦合带宽提升级、以及连接到第二放大器的输出节点的第二交叉耦合带宽提升级。

附图说明

6.从以下参考附图的详细描述中将更好地理解本文的实施例,附图不一定按比例绘制,并且其中:

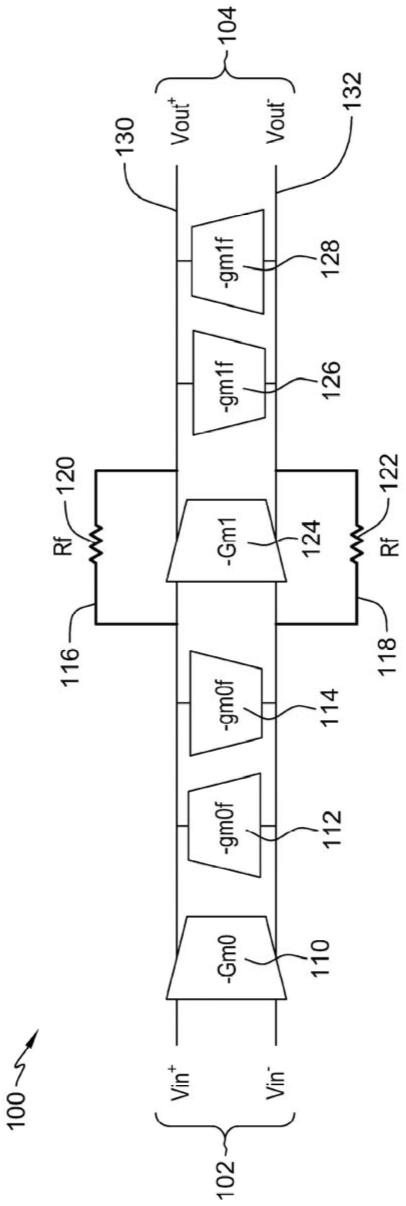

7.图1a-图1b是图示根据本文实施例的放大器设备的示意图;

8.图2是图1a-图1b所示的放大器设备的具体示例的示意图;

9.图3-图4是根据本发明实施例的其他放大器设备的示意图;以及

10.图5是使用具有图1a-图4中所示的放大器设备的级的接收器的示意图。

11.附图标记说明

12.100

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

放大器设备或级

13.100a

ꢀꢀꢀꢀꢀ

项目

14.100b

ꢀꢀꢀꢀꢀ

项目

15.100c

ꢀꢀꢀꢀꢀ

项目

16.102

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

输入电压

17.103

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

结构

18.104

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

输出电压节点

19.110

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一放大器设备

20.112

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一交叉耦合带宽提升级

21.114

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一交叉耦合带宽提升级

22.116

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电阻反馈回路

23.118

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电阻反馈回路

24.120

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电阻器

25.122

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电阻器

26.124

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二放大器

27.126

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二交叉耦合带宽提升级

28.128

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二交叉耦合带宽提升级

29.130

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

正电压线/节点

30.132

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

负电压线/节点

31.140

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

光接收器

32.142

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

光电二极管

33.144

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

跨阻放大器

34.148

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

单端到差分放大器设备

35.150

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

模数(adc)

36.152

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

数字输出信号

37.200

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

放大器设备

38.210

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一放大器设备

39.212

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一交叉耦合反相放大器

40.214

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一交叉耦合反相放大器

41.216

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电阻反馈回路

42.218

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电阻反馈回路

43.220

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电阻器

44.222

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电阻器

45.224

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二放大器设备

46.226

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二交叉耦合反相放大器

47.228

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二交叉耦合反相放大器

48.230

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

正电压输入端口

49.232

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

负电压输入端口

50.234

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一反相放大器

51.236

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二反相放大器

52.240

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

正电压线

53.241

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

正电压节点

54.242

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

节点

55.243

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

正电压节点

56.244

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

正电压节点

57.245

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

节点

58.246

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

节点

59.248

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

正电压输出端口

60.250

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

负电压线

61.251

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

负电压节点

62.252

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

节点

63.253

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

负电压节点

64.254

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

负电压节点

65.255

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

节点

66.256

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

节点

67.258

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

负电压输出端口。

具体实施方式

68.如上所述,带宽提升设备有时与光接收器放大器一起使用。这种带宽提升设备可能会占用相当大的电路面积(占用面积很大),或者可能仅提供有限的带宽扩展。鉴于这些问题,下面公开的设备使用交叉耦合的带宽提升级来提供分布式差分正反馈结构,该结构提供带宽扩展和高增益。此外,这里描述的分布式差分正反馈结构具有较小的占用面积和较低的层,使其易于实现。

69.图1a示出了包括带宽提升设备的放大器设备或级100的一个示例性实施例。下面讨论的每个放大器设备和组件内的内部组件可以由任何当前已知的(或未来开发的)放大器组件形成,包括基于场效应晶体管(fet)的放大器设备、基于双极结晶体管(bjt)的放大器设备、等,并且此类设备可以基于任何技术形式,例如互补金属氧化物半导体(cmos)或其他半导体技术。

70.在其他组件中,图1a中所示的放大器设备100包括第一放大器110(例如,跨导反相放大器),其接收输入电压102并沿正电压线/节点130和负电压线/节点132输出内部电压。这些结构还包括第二放大器124(例如,跨导反相放大器),其具有接收内部电压的输入节点(位于第二放大器124的输入与正电压线/节点130和负电压线/节点132相交的地方)和提供在输出电压节点104处提供的输出的输出节点(位于第二放大器124的输出与正电压线/节点130和负电压线/节点132相交的地方)。一个或多个电阻反馈回路116、118,每个具有一些可控电阻(例如,电阻器120、122、电阻线等)被连接以提供第二放大器124的从输出节点到输入节点的反馈。

71.第一交叉耦合带宽提升级112、114可以连接到第二放大器124的输入节点。这些结构还可以包括连接到第二放大器124的输出节点的第二交叉耦合带宽提升级126、128。第一交叉耦合带宽提升级112、114和第二交叉耦合带宽提升级126、128各自具有相对于第一放大器110和第二放大器124的电压节点以相反方向(例如,相反连接的输入和输出)连接的放大器组件。在本文的一些结构中,第一交叉耦合带宽提升级112、114和第二交叉耦合带宽提升级126、128具有相同(且相同交叉耦合)的放大器组件。

72.第一放大器110、第二放大器124、第一交叉耦合带宽提升级112、114和第二交叉耦合带宽提升级126、128连接到正电压线/节点130和负电压线/节点132。第一放大器110和第二放大器124各自具有连接到正电压线/节点130的正输入和输出节点,以及连接到负电压线/节点132的负输入和输出节点。相比之下,第一交叉耦合带宽提升级112、114和第二交叉耦合带宽提升级126、128具有连接在正电压线/节点130和负电压线/节点132之间的放大器组件。

73.如图1b中所示,第一交叉耦合带宽提升级112、114和第二交叉耦合带宽提升级126、128在正电压线/节点130和负电压线/节点132之间形成分布式差分正反馈结构136。如图1a-图1b中所示,分布式差分正反馈结构136连接到第二放大器124的输入和输出。

74.这种分布式差分正反馈结构136避免使用峰值电感器作为带宽提升设备。分布式差分正反馈结构136使用放大器来提供具有高增益的更强带宽扩展,同时减少设备占用面积,这使得该结构更易于在现有设备中实现。放大器的交叉耦合平衡了正节点和负节点之间的放大。因此,与相应的基于电感器的带宽提升设备相比,图1a-图1b中所示的多放大器设备100占用的面积和层数更少。另外,图1a-图1b所示的结构具有高质量(q)因子。

75.图2是类似于图1a-图1b所示的放大器设备200的具体实例的示意图。虽然图1a-图1b中所示的结构可以使用任何形式的放大器组件,但图2中所示的更具体的非限制性实例是使用反相放大器。这里的结构不限于反相放大器,而图2只是可以实施图1a-图1b的概念的许多不同方式的其中一个示例,并且下面阐述的权利要求旨在适用于所有这些可能的实施方式。

76.图2所示的示例性放大器设备200包括正(230)和负(232)电压输入端口以及延伸到正(248)和负(258)输出端口的正(240)和负(250)电压线。各种节点(241-246)沿着正电压线240并且各种节点(251-256)沿着负电压线250。

77.图2所示是第一反相放大器234,其具有连接到正和负电压输入端口230、232的第一输入。第一反相放大器234形成第一放大器设备210(例如,跨导反相放大器),该第一放大器设备210为图1所示的第一放大器设备110的一个示例。第一反相放大器234具有连接到内部正和负电压节点241、251的第一输出。第二反相放大器236具有连接到内部正和负电压节点243、253的第二输入。第二反相放大器236形成第二放大器设备224(例如,跨导反相放大器),该第二放大器设备224是图1所示的第二放大器设备124的一个示例。第二反相放大器236具有连接到正和负电压节点244、254的第二输出,正和负电压节点244、254连接到正和负电压输出端口248、258。此外,具有电阻器220、222的电阻反馈回路216、218被连接到第二反相放大器236的第二输入(在节点243、253处)和第二输出(在节点244、254处)。

78.图2还示出了连接到第二反相放大器236的第二输入的第一交叉耦合反相放大器212、214。这些第一交叉耦合反相放大器212、214对应于图1a-图1b中所示的第一交叉耦合

带宽提升级112、114。第二交叉耦合反相放大器226、228连接到第二反相放大器236的第二输出。这些第二交叉耦合反相放大器226、228对应于图1a-图1b中所示的第二交叉耦合带宽提升级126、128。第一交叉耦合反相放大器212、214和第二交叉耦合反相放大器226、228可以具有相同的放大器组件。

79.如图2所示,第一交叉耦合反相放大器212、214被识别为交叉耦合,因为它们相对于内部正和负电压线240、250彼此反向连接,其中反相器212的输出和反相器214的输入连接到正电压线240(在节点241、242处)并且反相器212的输入和反相器214的输出连接到负电压线250(在节点251、252处)。

80.类似地,第二交叉耦合反相放大器226、228被识别为交叉耦合,因为它们相对于内部正和负电压线240、250彼此反向连接,其中反相器226的输出和反相器228的输入连接到正电压线240(在节点245、246),反相器226的输入和反相器228的输出连接到负电压线250(在节点255、256处)。

81.第一反相放大器234和第二反相放大器236各自连接到(具有)正输入节点(230、243)和输出节点(241、244)以及负输入节点(232、253)和输出节点(251、254),这些正输入节点(230、243)和输出节点(241、244)以及负输入节点(232、253)和输出节点(251、254)连接到内部正和负电压节点/线240、250。然而,第一交叉耦合反相放大器212、214和第二交叉耦合反相放大器226、228相对于内部正和负电压节点/线240、250而在相反方向上连接。具体而言,如图2所示,第一交叉耦合反相放大器212、214和第二交叉耦合反相放大器226、228具有连接在内部正和负电压节点/线240、250之间的放大器组件。

82.作为在图1a-图1b中所示的第一和第二交叉耦合带宽提升级(112、114和126、128)的示例,第一和第二交叉耦合反相放大器(212和214、226和228)在内部正和负电压线240、250之间形成分布式差分正反馈结构。如上所述,第一和第二交叉耦合反相放大器(212和214、226和228)的使用提供了更强的带宽扩展和高增益,同时减少了设备占用面积,尤其是相对于相应的基于电感器的带宽提升设备。通过使用放大器来提升带宽,分布式差分正反馈结构独立于可以改变电阻的处理参数,并且分布式差分正反馈结构136的输出阻抗具有较小的影响。另外,图1a-图1b所示的结构具有高质量(q)因子。

83.具体而言,通过查看图2所示示例的传递函数,可以看出带宽和质量(q)因子的增加,

84.其形式为二阶系统:

[0085][0086]

其中,

[0087]

b0=gm1r1r2(-1 gm2rf)

[0088]

a0=r1 r2 gm2r1r

2-gm

f1

r1r

2-gm

f2

r1r2 r

f-gm

f1

r1r

f-gm

f2

r2rf gm

f1

gm

f2

r1r2rf[0089]

a1=c1r1r2 c2r1r2 c1r1rf c2r2r

f-c2gm

f1

r1r2r

f-c1gm

f2

r1r2rf[0090]

a2=c1c2r1r2rf[0091]

在上述传递函数中,gm代表增益电路组件,rf代表电阻电路组件,c代表电容电路组件等。上述传递函数是二阶系统的典型形式。求解分母提供以下形式的两个共轭极点。

[0092][0093]

当gm0f和gm1f增加时,a0和a1减少,但a2保持不变,这导致共轭极点接近虚轴,q因子增加,以及带宽增加。因此,上述分布式差分正反馈结构在增加增益的同时增加了质量因子(q)和带宽。

[0094]

虽然图1a-图1b示出了一种结构,其中分布式差分正反馈结构连接到第二放大器124的输入和输出,但在就考虑占用面积大小、生产成本等而言需要的带宽增加是次要的情况下,交叉耦合的带宽提升级(112、114或126、128)的其中一个可以从图1a-图1b中所示的放大器结构100中去除。因此,图3示出了与图1a-图1b所示相同的结构,但具有在图3中的结构101,不包括交叉耦合带宽提升级126、128。同样,图4示出了与图1a-图1b所示相同的结构,但具有在图4中的结构103,不包括交叉耦合带宽提升级112、114。

[0095]

注意,在具有图3和图4所示的结构的情况下,带宽增加不会像图1a-图2所示的结构那样大。具体而言,在具有图3和图4的结构的情况下,在高速节点中寄生电容将会增加(相对于图1a-图2所示的结构),并且寄生电容的增加将限制带宽的增加。因此,如果分布式差分正反馈结构仅用于第二放大器124的输入或输出,则寄生电容的增加可能需要更大的反馈系数以用于有效的带宽提升。注意,具有图1a-图2所示的结构的分布式反馈增加了较少的寄生电容,从而降低了对带宽和q因子的影响。

[0096]

图5是示出使用多级上述放大器设备的光接收器140的示例的示意图。光接收器140包括输出电流的某种形式的光接收器,例如光电二极管142。跨阻放大器(tia)144(具有电阻反馈回路146)被连接以从光电二极管142接收电流并且跨阻放大器144输出初始电压。单端到差分放大器设备(single-ended to differential amplifier device;s2d)148将初始电压转换成正电压和负电压。

[0097]

这些结构还包括具有至少一个提升级的带宽提升设备。虽然可以根据实作使用任何数量的级,但图5所示的示例包括三个(-gm)级(编号为1-3),它们在图5中显示为项目100a、100b和100c。项目100a-100c是上面讨论的图1a-图4中所示的任何放大器设备。模数转换器(adc)150接收由最后的提升级100c输出的带宽提升差分电压信号。adc 150将电压信号转换成数字输出信号152,然后将其提供给处理数字信号的其他通信设备。

[0098]

本文中使用的术语仅用于描述特定实施例的目的,并不旨在限制前述内容。如本文所用,单数形式“一”、“一个”和“该”也旨在包括复数形式,除非上下文另有明确指示。除非特别说明,否则以单数形式提及的组件并非旨在表示“一个且仅一个”,而是“一个或多个”。

[0099]

这里的实施例可以用于各种电子应用,包括但不限于高级传感器、存储器/数据存储、半导体、微处理器和其他应用。由此产生的设备和结构,例如集成电路(ic)芯片,可以由制造商以原始晶圆形式(即具有多个未封装芯片的单个晶圆)、裸片或封装形式分发。在后一种情况下,芯片安装在单个芯片封装中(例如塑料载体,引线固定在主板或其他更高级别的载体上)或多芯片封装(例如陶瓷载体,其中一个或两个都有表面互连或埋入互连)。在任何情况下,该芯片然后与其他芯片、分立电路组件和/或其他信号处理设备集成作为(a)中间产品,例如主板,或(b)最终产品的一部分。最终产品可以是包括集成电路芯片的任何产品,从玩具和其他低端应用到具有显示器、键盘或其他输入设备和中央处理器的高级计算

器产品。

[0100]

已经出于说明和描述的目的呈现了本实施例的描述,但并不旨在穷举或限于公开形式的实施例。在不脱离本文实施例的范围和精神的情况下,许多修改和变化对于本领域普通技术人员来说将是显而易见的。选择和描述实施例是为了最好地解释其原理和实际应用,并使本领域普通技术人员能够理解具有适合于预期的特定用途的各种修改的各种实施例。

[0101]

虽然以上仅结合有限数量的实施例进行了详细描述,但是应当容易理解的是,本文中的实施例不限于这样的公开。相反地,这里的组件可以被修改以合并任何数量的变化、改变、替换或在此之前未描述但与这里的精神和范围相称的等效布置。此外,虽然已经描述了各种实施例,但是应当理解,本文的方面可以仅由所描述的实施例中的一些来包括。因此,以下权利要求不应被视为受前述说明的限制。本公开中通篇描述的各种实施例的组件的所有结构和功能等效物,其对本领域普通技术人员来说是已知的或以后将知道的,通过引用明确地并入本文并且旨在被本公开所涵盖。因此应当理解,可以在所公开的特定实施例中做出改变,这些改变在由所附权利要求概述的前述范围内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。