1.本技术涉及供电设备技术领域,尤其涉及到一种储能系统和供电系统。

背景技术:

2.在全球加大对新能源技术发展的背景下,各种与储能相关的技术得了广泛的应用。具体的,以集装箱作为储能的方式也得到了广泛的应用。具体的,上述集装箱可以为储能系统,一个供电系统中可能包括多个储能系统。

3.储能系统具体可以包括电池包和功率变换组件。储能系统在工作过程中,电池包和功率变换组件都会产生热量,因此,储能系统还包括温控系统,该温控系统用于控制电池包和功率变换组件的温度,以使电池包和功率变换组件工作在较为合适的温度环境中。现有技术中利用两个相互独立的温控系统分别控制电池包和功率变换组件的温度,整个储能系统的温控系统体积较大,且不利于节能。

技术实现要素:

4.本技术提供了一种储能系统和供电系统,储能系统可以根据工作状态调节温度控制的方案,减少储能系统占用的空间,降低功耗,节约能源。

5.第一方面,本技术提供了一种储能系统,该储能系统包括电池包、功率变换组件、第一液体流道、第二液体流道、第一驱动装置、第二驱动装置和分流件。上述第一液体流道与电池包导热接触,且第一驱动装置与第一液体流道连通,用于驱动液体工质在第一液体流道流动,从而控制电池包的温度。上述第二液体流道与功率变换组件导热接触,且第二驱动装置与第二液体流道连通,用于驱动液体工质在第二液体流道流动,从而控制功率变换组件的温度。上述分流件与第一液体流道和第二液体流道分别连通,分流件包括第一工作状态和第二工作状态。分流件处于第一工作状态,第一液体流道和第二液体流道隔离,形成两个相互独立的回路。此时,可以利用第一液体流道控制电池包的温度,第二液体流道控制功率变换组件。可以根据电池包和功率变换组件的温度需求分别控制,有利于提升温度控制效果,节约能耗。上述分流件处于第二工作状态,第一液体流道和第二液体流道连通,形成一个整体的回路。此时可以利用功率变换组件的热量来为电池包加热,从而有利于节约能源。此外,还可以利用两个换热器来为液冷工质降温,以提升电池包的散热效率。

6.具体的技术方案中,上述分流件包括第一流口、第二流口、第三流口和第四流口。上述第一流口和第二流口开设在第一液体流道上,当第一流口和第二流口连通时,上述第一液体流道形成回路。第三流口和第四流口开设在第二液体流道上,桑第三流口和第四流口连通时,上述第二液体流道形成回路。当分流件处于第一工作状态,第一流口与第二流口连通,第三流口与第四流口连通,从而使得第一液体流道和第二液体流道形成相互独立的回路。上述分流件处于第二工作状态,第一流口与第三流口连通,第二流口与第四流口连通,使得第一液体流道和第二液体流道连通,形成一个整体的回路。

7.上述分流件具体可以为四通阀,该四通阀的四个阀孔即分别为上述第一流口、第

二流口、第三流口和第四流口。该方案中,分流件的体积较小,有利于减小储能系统占用的空间。

8.另一种技术方案中,上述分流件还可以为第一阀组。该第一阀组包括第一单阀、第二单阀、第三单阀和第四单阀。上述第一单阀连接于第一流口与第二流口之间,第二单阀连接于第二流口与第三流口之间,第三单阀连接于第三流口与第四流口之间,第四单阀连接于第四流口与第一流口之间。当分流件处于第一工作状态时,上述第一单阀和第三单阀打开,第二单阀和第四单阀关闭,从而使得第一液体流道和第二液体流道相互独立,分别工作。当分流件处于第二工作状态时,上述第二单阀和第四单阀打开,第一单阀和第三单阀关闭,从而使得第一液体流道和第二液体流道相互连通。

9.再一种技术方案中,上述分流件还可以为储液箱,第一流口、第二流口、第三流口和第四流口与储液箱的腔体连通。储液箱内包括分隔件,分流件处于第一工作状态,分隔件将储液箱分隔为第一储液腔和第二储液腔,第一流口和第二流口与第一储液腔连通,第三流口和第四流口与第二储液腔连通。分流件处于第二工作状态,分隔件使第一储液腔和第二储液腔合为连通的腔体。

10.一种技术方案中,上述第一驱动装置还包括第一换热器,第二驱动装置还包括第二换热器。上述分流件包括第五流口、第六流口、第七流口、第八流口、第九流口、第十流口、第十一流口和第十二流口。第五流口和第六流口开设在第一液体流道上,第七流口和第八流口开设在第二液体流道上,第一换热器连接于第九流口和第十流口之间,第二换热器连接于第十一流口和第十二流口之间。分流件处于第一工作状态,第五流口与第九流口连通,第六流口与第十流口连通,第七流口与第十一流口连通,第八流口与第十二流口连通。此时,第一液体流道和第二液体流道为两个独立的回路。分流件处于第二工作状态,第五流口与第七流口连通,第六流口与第八流口连通,第九流口、第十流口、第十一流口和第十二流口关闭。此时,第一液体流道和第二液体流道连通成一个回路。

11.进一步的技术方案中,上述分流件还包括第三工作状态,分流件处于第三工作状态,第五流口与第六流口连通,第七流口与第十流口和第十一流口依次连通,第八流口与第九流口和第十二流口连通。

12.再一种技术方案中,上述分流件还包括第四工作状态,分流件处于第四工作状态,第五流口与第九流口和第十二流口连通,第六流口与第十流口和第十一流口连通,第七流口与第八流口连通。

13.上述分流件具体可以为第二阀组,该第二阀组包括第五单阀、第六单阀、第七单阀、第八单阀、第九单阀、第十单阀、第十一单阀和第十二单阀,第五单阀与第五流口连通,第六单阀与第六流口连通,第七单阀与第七流口连通,第八单阀与第八流口连通,第九单阀与第九流口连通,第十单阀与第十流口连通,第十一单阀与第十一流口连通,第十二单阀与第十二流口连通。

14.另一种技术方案中,储能系统还包括加热器,该加热器与第一冷却流道连通,用于为第一冷却流道内的液体工质加热。该方案中,加热器可以在储能系统在较冷的环境下启动时,加热液体工质,用于调节电池包的温度。此时,可以使分流件处于第二工作状态,加热器和功率变换组件同时加热液体工质,使得电池包的温度迅速提升至较好的温度,使得储能系统较为快速的进入较好的工作状态,还可以节省功耗。

15.上述储能系统还可以包括冷凝器,冷凝器与第一冷却流道连通,用于为第一冷却流道内的液体工质降温。该方案中,可以利用外部冷却液来为液体工质降温,提升第一液体流道的散热能力,提升对电池包的散热效果。

16.第二方面,本技术还提供了一种供电系统,该储能系统包括配电设备和至少一个上述第一方面提供的储能系统。该配电设备与储能系统电连接,且配电设备还与用户电连接,用于对储能系统内的电进行处理后分配至用户使用。该技术方案中,供电系统中的储能系统可以根据工作状态调节温度控制的方案,减少储能系统占用的空间,降低功耗,节约能源。

附图说明

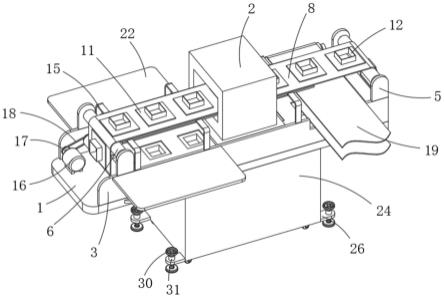

17.图1为现有技术中储能系统的一种结构示意图;

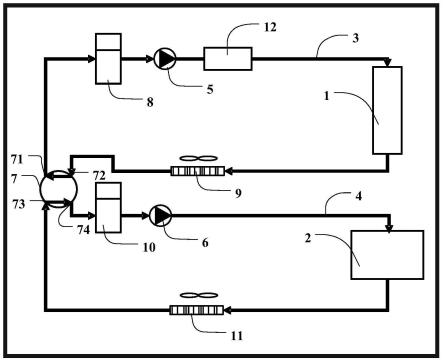

18.图2a为本技术实施例中储能系统的一种工作状态的结构示意图;

19.图2b为本技术实施例中储能系统的另一种工作状态的结构示意图;

20.图3a为本技术实施例中分流件一种工作状态的结构示意图;

21.图3b为本技术实施例中分流件的另一种工作状态的结构示意图;

22.图4a为本技术实施例中分流件一种工作状态的结构示意图;

23.图4b为本技术实施例中分流件的另一种工作状态的结构示意图;

24.图5a为本技术实施例中储能系统另一种工作状态的结构示意图;

25.图5b为本技术实施例中储能系统另一种工作状态的结构示意图;

26.图5c为本技术实施例中储能系统另一种工作状态的结构示意图;

27.图5d为本技术实施例中储能系统另一种工作状态的结构示意图。

28.附图标记:

29.1-电池包;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2-功率变换组件;

30.3-第一液体流道;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

4-第二液体流道;

31.5-第一驱动装置;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

6-第二驱动装置;

32.7-分流件;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

71-第一流口;

33.72-第二流口;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

73-第三流口;

34.74-第四流口;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

75-第五流口;

35.76-第六流口;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

77-第七流口;

36.78-第八流口;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

79-第九流口;

37.710-第十流口;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

711-第十一流口;

38.712-第十二流口;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

8-第一储液箱;

39.9-第一换热器;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

10-第二储液箱;

40.11-第二换热器;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

12-加热器;

41.13-储液箱;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

131-分隔件;

42.132-第一储液腔;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

133-第二储液腔;

43.14-第一阀组;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

141-第一单阀;

44.142-第二单阀;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

143-第三单阀;

45.144-第四单阀;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

15-第二阀组;

46.151-第五单阀;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

152-第六单阀;

47.153-第七单阀;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

154-第八单阀;

48.155-第九单阀;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

156-第十单阀;

49.157-第十一单阀;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

158-第十二单阀;

50.16-冷凝器;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

161-第一流道;

51.162-第二流道。

具体实施方式

52.为了使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本技术作进一步地详细描述。

53.以下实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非旨在作为对本技术的限制。如在本技术的说明书和所附权利要求书中所使用的那样,单数表达形式“一个”、“一种”、“所述”、“上述”、“该”和“这一”旨在也包括例如“一个或多个”这种表达形式,除非其上下文中明确地有相反指示。

54.在本说明书中描述的参考“一个实施例”或“具体的实施例”等意味着在本技术的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特点。术语“包括”、“包含”、“具有”及它们的变形都意味着“包括但不限于”,除非是以其他方式另外特别强调。

55.为了方便理解本技术实施例提供的储能系统和供电系统,下面首先介绍一下其应用场景。

56.随着供电系统的快速发展,储能系统应用的范围也越来越广泛,其中,储能系统是一种高度集成的储能装置,内部放置有多个电池簇,电池簇中包括电池包和功率变换组件。上述电池簇通过少量的接口与外部设备进行连接,具有集成度高、占地面积小以及扩展性好的特点,是分布式能源、智能电网、能源互联网发展的重要组成部分。储能系统在工作时,电池包和功率变换组件都会产生热量,对电池包和变换单元散热是保证储能系统正常工作的重要环节。此外,在低温环境中启动储能系统时,需要对电池包加热,以提升电池包的放电效率。因此需要利用温控系统来控制储能系统的温度。

57.图1为现有技术中储能系统的一种结构示意图,如图1所示,现有技术中的温控系统包括两组独立的温度控制回路。两组独立的温度控制回路分别与电池包1和功率变换组件2导热接触,一方面,温度控制回路可以为电池包1和功率变换组件2降温;另一方面,储能系统在低温环境启动时,温度控制回路还可以为电池包1升温,此时,可以使与电池包1导热接触的温度控制回路连接有加热器12。该方案中的温控系统的结构体积较大,占用空间较多。

58.图2a为本技术实施例中储能系统的一种工作状态的结构示意图,图2b为本技术实施例中储能系统的另一种工作状态的结构示意图。如图2a和图2b所示,一种具体的实施例中,上述储能系统包括电池包1、功率变换组件2、第一液体流道3、第二液体流道4、第一驱动装置5、第二驱动装置6和分流件7。上述第一液体流道3、第二液体流道4、第一驱动装置5、第二驱动装置6和分流件7属于温控系统,用于控制电池包1和功率变换组件2的温度。具体的,上述第一液体流道3与电池包1导热接触,且第一驱动装置5与第一液体流道3连通,用于驱动液体工质在第一液体流道3流动,从而控制电池包1的温度。第二液体流道4与功率变换组

件2导热接触,且第二驱动装置6与第二液体流道4连通,用于驱动液体工质在第二液体流道4流动,从而控制功率变换组件2的温度。也就是说,针对电池包1的温度控制和功率变换组件2的温度控制,本技术提供了两个独立的驱动装置,分别用于驱动液体工质控制电池包1的温度和功率变换组件2的温度。此外,本技术还提供了一种分流件7,该分流件7与第一液体流道3和第二液体流道4分别连通。具体的,上述分流件7包括第一工作状态和第二工作状态;如图2a所示,当分流件7处于第一工作状态时,第一液体流道3和第二液体流道4隔离,也就是说,第一驱动装置5驱动液体工质在第一液体流道3内流动,而不会流动至第二液体流道4内;第二驱动装置6驱动液体工质在第二液体流道4内流动,而不会流动至第一液体流道3内;形成两个相互独立的回路。如图2b所示,当分流件7处于第二工作状态时,第一液体流道3和第二液体流道4连通,则液体工质可以依次流过第一液体流道3和第二液体流道4,形成一个整体的回路。

59.值得说明的是,本技术实施例中a与b“导热接触”指的是a与b之间可以进行热量交换,具体可以使a与b直接接触连接,以进行换热;或者,还可以使a与b通过导热层等导热结构间接接触连接,以进行换热。总之,只要使a与b能够进行换热即可。

60.图2a和图2b所示的实施例中,上述温控系统还可以包括第一储液箱8、第一换热器9、第二储液箱10和第二换热器11。上述第一储液箱8和第一换热器9与第一液体流道3连通,第一储液箱8用于存储液体工质,第一换热器9用于为液体工质换热,以降低液体工质的温度,第一驱动装置5驱动液体工质在第一储液箱8、第一换热器9和第一液体流道3内流动。上述第二储液箱10和第二换热器11与第二液体流道4连通,上述第二储液箱10用于存储液体工质,第二换热器11用于为液体工质换热,以降低液体工质的温度,第二驱动装置6驱动液体工质在第二储液箱10、第二换热器11和第二液体流道4内流动。

61.在储能系统处于稳定运行阶段,电池包1和功率变换组件2都产生热量,此时可以使分流件7处于第一工作状态,分别控制电池包1和功率变换组件2的温度。由于电池包1的发热量比功率变换组件2的发热量大,因此,第一驱动装置5和第二驱动装置6可以根据需求处于不同的功率,控制第一液体流道3内的液冷工质具有不同的流速,还可以使第一换热器9和第二换热器11处于不同的换热效率,有利于节省能源。此外,第一驱动装置5驱动液体工质在第一液体流道3内流动,只为电池包1散热,从而有利于提升对于电池包1的散热效果。当储能系统在较冷的环境下启动时,电池包1的温度较低,需要提升电池包1的温度,以提升电池包的工作效率。此时可以使分流件7处于第二工作状态,如图2b所示,液体工质在第一液体流道3和第二液体流道4之间流动,在该状态下可以关闭第一换热器9和第二换热器11,也就是不会对液体工质进行降温。功率变换组件2产生的热量可以传递给液体工质,液体工质再为电池包加热。因此不需使第一液体流道3连接加热器,有利于减少功耗,降低温控系统占用的空间,降低成本。此外,当储能系统在工作一段时间后停止工作时,要对电池包1进行冷却,以提升电池包1的使用寿命。此时,也可以使分流件7也处于第二工作状态,在该状态下液体工质在第一液体流道3和第二液体流道4之间流动,此时,第一换热器9和第二换热器11仍然处于开启状态,两个换热器同时为液体工质降温,换热效率较高,使得电池包1的温度可以迅速降低。值得说明的是,功率变换组件2中存储的热量较少,当功率变换组件2停止工作时,温度可以迅速降低,因此两个换热器主要是为电池包1散热。

62.请继续参考图2a和图2b,在进一步的实施例中,第一液体流道3中还可以设置有加

热器12,该加热器12可以在储能系统在较冷的环境下启动时,加热液体工质,用于调节电池包1的温度。此时,可以使分流件7处于第二工作状态,加热器12和功率变换组件2同时加热液体工质,使得电池包1的温度迅速提升至较好的温度,使得储能系统较为快速的进入较好的工作状态,还可以节省功耗。

63.请继续参考图2a和图2b,具体的实施例中,上述分流件7包括第一流口71、第二流口72、第三流口73和第四流口74。上述第一流口71与第二流口72开设在第一液体流道3。可以认为第一流口71和第二流口72连接于第一液体流道3的两端,当第一流口71和第二流口72连通时,液体工质在上述第一流口71和第二流口72之间流动,使得上述第一液体流道3形成回路。上述第三流口73与第四流口74开设于第二液体流道4,可以认为第三流口73和第四流口74连接于第二液体流道4的两端,当第三流口73和第四流口74连通时,液体工质在上述第三流口73和第四流口74之间流动,上述第二液体流道4形成回路。如图2a所示,分流件7处于第一工作状态时,第一流口71与第二流口72连通,此时第一液体流道3形成为独立的回路;第三流口73与第四流口74连通,此时第二液体流道4形成为独立的回路,从而可以使得第一液体流道3与第二液体流道4相互独立。如图2b所示,当分流件7处于第二工作状态时,第一流口71与第三流口73连通,第二流口72与第四流口74连通,此时第一液体流道3与第二液体流道4串联,可以形成一个整体的回路。

64.上述分流件7的具体结构在本技术不做限制。图3a为本技术实施例中分流件一种工作状态的结构示意图,图3b为本技术实施例中分流件的另一种工作状态的结构示意图。如图3a和图3b所示,一种可选的实施例中,上述分流件7为储液箱13,或者说,上述分流件7与储液箱13为一体结构。上述第一流口71、第二流口72、第三流口73和第四流口74与储液箱13的腔体连通。具体的实施例中,上述储液箱13可以包括分隔件131,该分隔件131活动安装于储液箱13的腔体内,该分隔件131可以进行活动。如图3a所示,分隔件131处于一种状态下,可以将储液箱13分隔成两个储液腔,上述两个储液腔可以包括第一储液腔132和第二储液腔133。如图3b所示,分隔件131处于另一种状态下,可以使得储液箱13的内部为一个连通的腔体,或者可以理解为上述第一储液腔132和第二储液腔133相互连通。该实施例中的储液箱13可以理解为第一储液箱8和第二储液箱10为一体结构。

65.在工作过程中,当分流件7处于上述第一工作状态时,分隔件131将储液箱13分隔为第一储液腔132和第二储液腔133,上述第一储液腔132和第二储液腔133相互独立。上述第一流口71和第二流口72与第一储液腔132连通,使得第一储液腔132与第一液体流道3连通,利用第一储液腔132内的冷却工质来控制电池包1的温度。上述第三流口73和第四流口74与第二储液腔133连通,使得第二储液腔133与第二液体流道4连通,利用第二储液腔133内的液体工质来为功率变换组件2散热。当分流件7处于上述第二工作状态时,分隔件131使第一储液腔132和第二储液腔133合为连通的腔体,也就是说第一流口71、第二流口72、第三流口73和第四流口74相互连通,第一液体流道3和第二液体流道4连通相互连通。该实施例中,储液箱13与分流件7为一体结构,有利于简化温控系统的结构。

66.请继续参考图2a和图2b,另一种实施例中,上述分流件7可以为四通阀,则该四通阀的四个阀孔分别为上述第一流口71、第二流口72、第三流口73和第四流口74。本实施例中的四通阀的体积较小,也有利于减小分流件7的体积。此外,相对比上述实施例中利用储液箱13作为分流件7,当第一液体流道3与第二液体流道4相互独立时,第一液体流道3内的液

体工质与第二液体流道4内的液冷工质之间的隔离度较高,两者之间热量相互隔离,有利于提升第一液体流道3和第二液体流道4之间的热量隔离度,提升散热效果。

67.图4a为本技术实施例中分流件一种工作状态的结构示意图,图4b为本技术实施例中分流件的另一种工作状态的结构示意图。如图4a和图4b所示,再一种实施例中,上述分流件7可以为第一阀组14,上述第一阀组14包括第一单阀141、第二单阀142、第三单阀143和第四单阀144。上述第一单阀141连接于第一流口71与第二流口72之间,第二单阀142连接于第二流口72与第三流口73之间,第三单阀143连接于第三流口73与第四流口74之间,第四单阀144连接于第四流口74与第一流口71之间。该方案可以分别控制各个单阀的工作状态,当分流件7处于第一工作状态时,上述第一单阀141和第三单阀143打开,第二单阀142和第四单阀144关闭,从而使得第一液体流道3和第二液体流道4相互独立,分别工作。当分流件7处于第二工作状态时,上述第二单阀142和第四单阀144打开,第一单阀141和第三单阀143关闭,从而使得第一液体流道3和第二液体流道4相互连通。

68.图5a~图5d为本技术实施例中储能系统另一种结构在不同状态的示意图,请参考图5a~图5d,上述分流件7还可以包括更多个流口,以使得温控系统具有更多种的连通方案,以使得温控系统具有更多的工作模式。例如,一种具体的实施例中,上述分流件7可以包括八个流口,八个流口分别为第五流口75、第六流口76、第七流口77、第八流口78、第九流口79、第十流口710、第十一流口711和第十二流口712。上述第五流口75开设于第一液体流道3,上述第七流口77与第八流口78开设于第二液体流道4,第一换热器9连接于第九流口79和第十流口710之间,第二换热器11连接于第十一流口711和第十二流口712之间。

69.如图5a所示,当上述分流件7处于上述第一工作状态时,上述第五流口75与第九流口79连通,第六流口76与第十流口710连通,使得第一换热器9与第一液体流道3连通,利用第一换热器9为第一液体流道3内的液冷工质制冷。第七流口77与第十一流口711连通,第八流口78与第十二流口712连通。该方案使得第一换热器9与第一液体流道3连通,第二换热器11与第二液体流道4连通,且使得第一液体流道3与第二液体流道4相互独立。

70.如图5b所示,当上述分流件7处于第二工作状态时,上述第五流口75与第七流口77连通,第六流口76与第八流口78连通,第九流口79、第十流口710、第十一流口711和第十二流口712关闭。该方案可以关闭第一换热器9和第二换热器11,使第一液体流道3与第二液体流道4串联,可以形成一个整体的回路。

71.请继续参考图5a~图5d,另一种实施例中,上述储能系统还可以包括冷凝器16,该冷凝器16与第一液体流道3连通,用于为第一液体流道3内的液体工质降温。具体的,该冷凝器16包括第一流道161和第二流道162,其中,第一流道161与第一液体流道3连通,从而第一液体流道3内的液体工质从上述第一流道161流过,外部冷却液从第二流道162流过,外部冷却液用于为液体工质散热。该方案可以提升第一液体流道3的散热能力,提升对电池包1的散热效果。

72.此外,上述分流件7还可以包括第三工作状态,如图5c所示,当分流件7处于第三工作状态时,上述第五流口75与第六流口76连通,第七流口77与第十流口710和第十一流口711连通,第八流口78与第九流口79和第十二流口712连通。该状态下,可以启动冷凝器16,利用冷凝器16对第一液体流道3内的液体工质降温,为电池包1散热,散热能力较强;利用第一换热器9和第二换热器11共同为第二液体流道4内的液冷工质降温,为功率变换组件2散

热。此时适用于储能系统工作在高温环境时,第一换热器9和第二换热器11的换热能力过低,难以支持电池包1的散热需求,因此利用冷凝器16对电池包1降温,可以保证电池包的正常工作。

73.上述分流件7还可以包括第四工作状态,如图5d所示,当分流件7处于第四工作状态时,第五流口75与第九流口79和第十二流口712连通,第六流道76与第十流口710和第十一流口711依次连通,第七流口77与第八流口78连通。该状态下,第一换热器9和第二换热器11都与第一液体流道3连通,用于为第一液体流道3内的液冷工质冷却,换热效率较高,提升第一液体流道3的冷却效果,使得电池包1的温度可以迅速降低。此时适用于储能系统在工作一段时间后停止工作时,要对电池包1进行冷却的情况下。当功率变换组件2停止工作时,可以自行冷却,因此,无需利用换热器对功率变换组件2散热。

74.具体的实施例中,上述分流件7可以为第二阀组15,该第二阀组15包括第五单阀151、第六单阀152、第七单阀153、第八单阀154、第九单阀155、第十单阀156、第十一单阀157和第十二单阀158。第五单阀151与第五流口75连通,第六单阀152与第六流口76连通,第七单阀153与第七流口77连通,第八单阀154与第八流口78连通,第九单阀155与第九流口79连通,第十单阀156与第十流口710连通,第十一单阀157与第十一流口711连通,第十二单阀158与第十二流口712连通。上述各个单阀之间可以进行连通和断开,以实现上述各种工作状态。

75.此外,具体的实施例中,上述第一换热器9的具体类型和第二换热器11的具体类型也不做限制,例如,第一换热器9可以为散热器,利用新风为液体工质散热,第一换热器9还可以为冷凝器,利用外部冷却液为液体工质散热。或者,第二换热器11可以为散热器,利用新风为液体工质散热,第二换热器11还可以为冷凝器,利用外部冷却液为液体工质散热。

76.基于相同的发明构思,本技术还提供了一种供电系统,该供电系统包括上述任一实施例中的储能系统,还包括配电设备。上述配电设备与储能系统电连接,且配电设备还与用户电连接,用于对储能系统内的电进行处理后分配至用户使用。该实施例中,供电系统中的储能系统可以根据工作状态调节温度控制的方案,减少储能系统占用的空间,降低功耗,节约能源。

77.具体的实施例中,上述供电系统的具体形式不做限制,例如,该供电系统可以为大型的电站。或者微型的电站,该微型的电站具体可以位于工业园区或者小区内。或者,该供电系统还可以为家庭供电系统或者车辆等设备的供电系统。

78.以上,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。