1.本实用新型涉及预制墙板技术领域,具体涉及一种预制墙板连接件。

背景技术:

2.预制墙板即一种装配式剪力墙,其在装配式建筑物中主要承受横向负荷和纵向负荷的墙体。装配式建筑主要通过滑套灌浆进行预制构件之间的连接,但滑套灌浆的容错性差,施工精度要求较高,现场的安装工作往往耗时较长,安装完成后还需进行灌浆,由于滑套封闭,内部灌浆质量也难以检测,致使装配式建筑的安全性无法得到保证。低多层装配式建筑主要采用螺栓连接等干法连接方式,螺栓连接也存在着施工精度较高的问题,且螺栓连接之后还需要进行拧螺栓等紧固工作才能让连接件形成可靠的连接,施工难度较大,耗时较多。

3.如公告号为cn208267158u的专利文件提出的一种用于连接预制墙板的连接组件,其技术方案中包括:第一连接件,预制于第一预制混凝土墙板中,第一连接件上设有第一内螺纹孔;第二连接件预制于第二预制混凝土墙板中,第二连接件具有中空内腔,第二连接件上设有支撑通孔;压力螺栓包括压力螺杆,压力螺杆的一端上设有压力螺帽,压力螺帽的远离压力螺杆的一端上设有串联螺纹孔;压力螺杆安装于第一内螺纹孔上,压力螺帽顶住第二连接面,串联螺纹孔对准支撑通孔,串联螺栓穿入支撑通孔和串联螺纹孔,将第二连接件与压力螺栓连接。其有益效果在于:使连接后的第一预制混凝土墙板和第二预制混凝土墙板能够承受拉力、压力和剪力。

4.该连接方法虽有对现有技术有所改进,但依然存在着施工精度要求高,安装完成后还需拧螺栓来保证可靠连接,耗时较多等问题。因此亟需一种容错性强、施工速度快的预制墙板连接件解决上述问题。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是提供预制墙板连接件,以解决现有技术中的上述不足之处。

6.为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

7.一种预制墙板连接件,包括对接盒,其用于设置于墙板底部,其内部设置为插接空间,所述插接空间的底部设置有插接口;插入组件,其用于设置于墙板顶部,与所述插接口上下对应;所述插入组件包括与墙板顶部锚固的两个钢筋,两个所述钢筋端部分别转动设置有硬质连接件,且两个所述硬质连接件呈八字形分布,两个所述硬质连接件之间连接有弹性件,所述弹性件使硬质连接件顺利通过插接口并自动展开以勾住插接空间。

8.优选的,所述硬质连接件设置为可转动的板体。

9.优选的,两个所述板体的同一端均设置有转动约束面,两个所述板体通过转动约束面相抵以使另一端达到最大开合角度。

10.优选的,两个所述板体处于最大开合角度下呈v字形设置,且v字形开口朝向远离钢筋端部的一侧。

11.优选的,所述钢筋端部设置有连接杆,所述硬质连接件铰接在连接杆上并通过安装组件限位。

12.优选的,所述安装组件包括连接杆上套设的两个连接板,两个所述连接板分布在硬质连接件的上下两侧,所述连接杆上螺纹套接有用于限位两个连接板的限位件。

13.优选的,所述对接盒与插入组件采用不同墙板间上下对接的方式连接,且上下对接的两个所述墙板之间填充有垫板。

14.优选的,所述对接盒外侧壁上设置有弯折件。

15.优选的,所述钢筋上设置有分支件。

16.在上述技术方案中,本实用新型的有益效果是:

17.该预制墙板连接件通过设置对接盒与插入组件,当两个墙体上下对接时,其间的插入组件可向对应的对接盒内插入,且通过可开合的硬质连接件的设置,使得在对接盒与插入组件的插接过程中,硬质连接件可合拢而方便其通过插接口,而当硬质连接杆完全通过插接口后,则在弹性件的作用下自动展开,继而勾住对接盒内壁,由此实现对接盒与插入组件的快速自动连接,其容错性强,施工精度要求低,且无需拧螺栓和灌浆,安装快捷方便,连接之后自动锁死。

18.应当理解,前面的一般描述和以下详细描述都仅是示例性和说明性的,而不是用于限制本公开。

19.本技术文件提供本公开中描述的技术的各种实现或示例的概述,并不是所公开技术的全部范围或所有特征的全面公开。

附图说明

20.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。

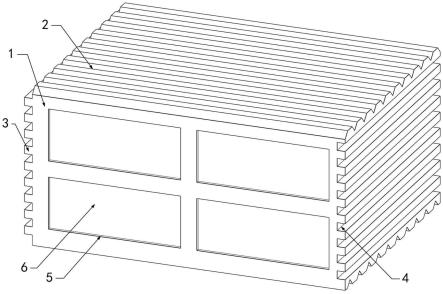

21.图1为本实用新型第一个实施例提供的对接盒与插入组件之间的整体结构示意图;

22.图2为本实用新型第一个实施例提供的插入组件的拆分结构示意图;

23.图3为本实用新型第一个实施例提供的墙板对接结构示意图;

24.图4为本实用新型第二个实施例提供的对接盒与插入组件之间的整体连接关系的剖视结构示意图;

25.图5为本实用新型第二个实施例提供的对接盒与插入组件之间的整体连接关系的正视剖面结构示意图;

26.图6为本实用新型提供的图5中a处的放大结构示意图。

27.附图标记说明:

28.1、对接盒;2、插接口;3、钢筋;3.1、圆锥体;4、硬质连接件;5、弹性件;6、连接杆;6.1、螺纹头;7、连接板;8、限位件;9、垫板;10、弯折件;11、分支件;12、滑套;13、对接体;14、对接孔;15、第一回缩槽;16、第一弹片;17、第一锯齿排;18、受压板;19、联动框;20、延伸板;21、滑移槽;22、滑移杆;23、第二回缩槽;24、第二弹片;25、第二锯齿排;26、锯齿槽;27、活动槽;28、推力弹簧;29、触发块;30、钩体;31、钩槽。

具体实施方式

29.为使得本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例的附图,对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。

30.除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,还可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。

31.请参阅图1-6,本实用新型实施例提供的一种预制墙板连接件,包括对接盒1,其用于设置于墙板底部,其内部设置为插接空间,插接空间的底部设置有插接口2;插入组件,其用于设置于墙板顶部,与插接口2上下对应;插入组件包括与墙板顶部锚固的两个钢筋3,两个钢筋3端部分别转动设置有硬质连接件4,且两个所述硬质连接件4呈八字形分布,两个硬质连接件4之间连接有弹性件5,弹性件5使硬质连接件4顺利通过插接口2并自动展开以勾住插接空间。

32.具体的,对接盒1预埋在墙板底部,由钢板或其他材质的硬质板围成;插接口2朝向墙板下侧设置,对接盒1内部为插接空间,插接口2的大小小于插接空间的内部尺寸大小;钢筋3的一端锚固在墙板内,另一端伸出墙板并连接硬质连接件4,钢筋3优选为两个为一组,对应两个硬质连接件4;硬质连接件4具有两端部,且分别设置为开合端与抵接端,两个硬质连接件4展开时的开合端最大间距与对接盒1内部的插接空间的宽窄大小相匹配,两个硬质连接件4合拢时的开合端最小间距不大于插接口2的大小;弹性件5优选为高弹力弹簧,其连接在两个硬质连接件4开合端之间;两个硬质连接件4的可开合功能指的是,其开合端的外侧在受外力推动时,可相互靠近合拢,而在常态下,两个硬质连接件4的开合端受弹性件5的持续推动而保持张开,并固定张开一定角度;两个硬质连接件4的开合端在靠近合拢时,对高弹力弹簧挤压,使高弹力弹簧变形收缩并储存弹性势能,此部分弹性势能便可在两个硬质连接件4失去外界施力时,自动释放以推动两个硬质连接件4展开。

33.在实际使用中,两个墙板进行上下对接,下侧墙板上的插入组件可向上侧墙板上的对接盒1内插入,在插入过程中,硬质连接件4的开合端外侧受到插接口2内壁的约束与挤压,致使两个硬质连接件4的开合端先相互靠近合拢,则弹性件5受力压缩变形并储存弹性势能,当硬质连接件4完全通过插接口2后,由于对接盒1内插接空间的设置,硬质连接件4不再受外界阻挠,弹性件5便可释放弹性势能以推动两个硬质连接件4的开合端再次展开,此时,展开的硬质连接件4便可勾住对接盒1的内壁,由此实现对接盒1与插入组件的快速自动连接,此连接方式容错性强,施工精度要求低,且无需拧螺栓和灌浆,安装快捷方便,连接之后自动锁死。

34.与现有技术相比,本实用新型实施例提出的一种预制墙板连接件通过设置对接盒1与插入组件,当两个墙板上下对接时,其间的插入组件可向对应的对接盒1内插入,且通过可开合的硬质连接件4的设置,使得在对接盒1与插入组件的插接过程中,硬质连接件4可合

拢而方便其通过插接口2,而当硬质连接件4完全通过插接口2后,则在弹性件5的作用下自动展开,继而勾住对接盒1内壁,由此实现对接盒1与插入组件的快速自动连接,其容错性强,施工精度要求低,且无需拧螺栓和灌浆,安装快捷方便,连接之后自动锁死。

35.作为本实施例的优选技术方案,硬质连接件4设置为可转动的板体,具体的,板体优选为钢板或其他硬质材料板,其具有稳定的外形。

36.作为本实施例进一步的优选技术方案,两个板体的同一端均设置有转动约束面,两个板体通过转动约束面相抵以使另一端达到最大开合角度,具体的,转动约束面设置于板体的抵接端,两个板体以面抵接,从而阻碍其继续展开,并达到最大开合角度,且面接触使展开状态更加稳定。

37.作为本实施例进一步的优选技术方案,两个板体处于最大开合角度下呈v字形设置,且v字形开口朝向远离钢筋3端部的一侧,具体的,两个板体的v字形开口朝向远离钢筋3端部的一侧,即表明了其以v字形的尖部率先进入插接口2,然后使其v字形的外壁受到插接口2内壁的约束与挤压,而缓缓缩小其v字形开口的大小,即两个板体的开放端缓缓合拢,并最终达到与插接口2大小相匹配的展开大小,保证其可顺利通过插接口2以进入对接盒1内的插接空间,接着,两个板体在进入插接空间后,其再次展开并形成v字形,且两开合端可刚好勾住对接盒1设有插接口2一侧的内壁上,并且由于转动约束面的限制,两个板体所形成的v字形开口不再继续扩大,从而实现了自动锁定。

38.作为本实施例的优选技术方案,钢筋3端部设置有连接杆6,硬质连接件4铰接在连接杆6上并通过安装组件限位,具体的,钢筋3端部设置有贯穿孔,连接杆6穿过贯穿孔且与贯穿孔固定连接,由于钢筋3优选为两个一组,则同组中分列在不同钢筋3上的两个连接杆6相互平行设置;硬质连接件4上设置有与连接杆6相匹配的旋转孔,旋转孔靠近硬质连接件4的抵接端设置。

39.作为本实施例进一步的优选技术方案,安装组件包括连接杆6上套设的两个连接板7,两个连接板7分布在硬质连接件4的上下两侧,连接杆6上螺纹套接有用于限位两个连接板7的限位件8,具体的,连接板7上设置有两个通孔,其分别对应两个钢筋3上的连接杆6;连接杆6上设置有螺纹头6.1,螺纹头6.1的直径不大于连接杆6的直径;限位件8优选为螺母结构。硬质连接件4在实际安装时,先将一个连接板7套设在两个连接杆6上,然后将两个硬质连接件4借助其上的旋转孔分别套设在两个连接杆6上,且贴合在已经装上的连接板7上,然后,再将另一连接板7套设在两个连接杆6上,并压合在硬质连接件4上侧,最后,将限位件8螺纹套接在连接杆6上端的螺纹头6.1上,并进行旋紧,此时的限位件8可限位住两个连接板7以及硬质连接件4,而不会对其压紧固定,保证硬质连接件4可以转动,此外,两个连接板7将两个钢筋3端部之间的间距进行稳固。

40.作为本实施例的优选技术方案,对接盒1与插入组件采用不同墙板间上下对接的方式连接,且上下对接的两个墙板之间填充有垫板9,具体的,插入组件为顺利插入对接盒1内,需要求对接盒1内的插接空间留有足以供硬质连接件4转动的富裕空间部分,而富裕空间部分的设置,使得对接盒1与插入组件的实际连接存在高低差,并造成安装间隙,垫板9的设置,则是在上下两墙板通过对接盒1与插入组件对接后,将上侧墙板向上提升,以确保插入组件内的硬质连接件4向下勾住对接盒1内壁,然后再向两墙板之间的间隙填充垫板9,以确保对接盒1与插入组件之间处于受力状态,保证其连接可靠。

41.作为本实施例的优选技术方案,对接盒1外侧壁上设置有弯折件10,具体的,弯折件10用于增强对接盒1与墙板之间的锚固关系。

42.作为本实施例的优选技术方案,钢筋3上设置有分支件11,具体的,分支件11用于增强钢筋3与墙板之间的锚固关系。

43.本实用新型提出的另一个实施例中,钢筋3端部套设有滑套12,连接杆6固定于滑套12上,具体的,对接盒1与硬质连接件4钩接,硬质连接件4与连接杆6铰接,连接杆6通过钢筋3上设置的贯穿孔与钢筋3连接,因此,上下对接的两个墙体之间的相互作用力容易集中在最脆弱的钢筋3与连接杆6之间通过贯穿孔进行连接的位置,在本实施例中,通过滑套12代替了钢筋3上开设贯穿孔与连接杆6连接的方式,增强了钢筋3与连接杆6之间的连接强度,防止了钢筋3受力变形或绷断。

44.作为本实施例的优选技术方案,对接盒1内壁设置有可向插接口2方向伸出的对接体13,对接体13上设置有与钢筋3相匹配的对接孔14,对接体13侧壁设置有用于限制其自身移动第一单向进给组件,具体的,对接盒1内设置有可供对接体13活动的空腔,空腔与对接盒1内部的插接空间之间设置有通槽,对接体13一端嵌入通槽内设置;钢筋3端部设置有圆锥体3.1,对接孔14的内径与圆锥体3.1的最大外径相等,圆锥体3.1的最大外径不大于滑套12的外径,由此使得,当钢筋3上端圆锥体3.1向对接孔14内插入时,对接孔14最外端周边的对接体13表面可与滑套12上端相抵接触;第一单向进给组件包括在对接体13侧壁设置的第一回缩槽15,第一回缩槽15内连接有第一弹片16,第一弹片16内侧与第一回缩槽15之间间隙设置,第一弹片16外侧设置有第一锯齿排17,通槽内壁设置有与第一锯齿排17相匹配的槽口。对接体13向对接盒1的插接空间内伸入时,第一锯齿排17与通槽内壁可产生挤压作用,而迫使第一弹片16向第一回缩槽15内回缩,继而使第一锯齿排17可逐齿地通过通槽;而当对接体13想要回移时,第一锯齿排17无法与通槽内壁产生挤压作用,即通过通槽的第一锯齿排17的部分无法回移,从而实现了对接体13单向伸出的功能。

45.作为本实施例进一步的优选技术方案,对接盒1内受硬质连接件4勾住的内壁设置有受压板18,受压板18一端与对接盒1内壁铰接,另一端通过联动框19带动对接体13同步移动,具体的,联动框19设置为匚字形,且端部设置有伸入对接盒1插接空间的延伸板20,延伸板20上设置有滑移槽21,受压板18上固定设置有滑移杆22,滑移槽21与滑移杆22滑动连接;受压板18与对接盒1内壁铰接的一端靠近插接口2设置;受压板18具有倾斜的第一状态以及转动贴合到对接盒1内壁的第二状态,受压板18由第一状态向第二状态的切换为单向进行;受压板18由第一状态向第二状态的切换通过硬质连接件4相对对接盒1的下压移动驱动,硬质连接件4相对对接盒1的下压移动,是通过上述为了填充垫板9而提升上侧墙板实现的;硬质连接件4在随钢筋3插入对接盒1内的插接空间后,其自由展开,而使其开合端相抵在处于第一状态下的受压板18上,且此相抵的点位,即为硬质连接件4对受压板18施力的点位,其靠近受压板18与对接盒1内壁铰接的一端设置,同时,硬质连接件4的开合端在与第一状态下的受压板18相抵时,滑套12所处的位置,使其上端与对接体13之间留有间隙,此间隙大小设置为滑套12与对接体13之间的初始间距。

46.在实际使用中,上下侧墙板对接连接后,上侧墙板被向上提高,则使已经插入对接盒1内的硬质连接件4相对对接盒1下移一定距离,然后硬质连接件4下压受压板18,由于硬质连接件4对受压板18的施力点靠近受压板18的铰接端,从而使受压板18带动联动框19相

对对接盒1下移更多的距离,且受压板18受硬质连接件4下压驱动下,而由第一状态切换到第二状态的前后,联动框19的下移距离为硬质连接件4的下移距离与对接体13与滑套12之间初始间距之和,由此使得,当硬质连接件4下压受压板18,使受压板18转动至贴合对接盒1内壁的第二状态时,硬质连接件4便无法继续相对对接盒1下移,同时,对接体13受受压板18以及联动框19的带动,而向下伸出并与滑套12上端抵接,并且对接体13受第一单向进给组件的作用而无法回移,从而可将滑套12与硬质连接件4连接形成的整体相对固定于对接盒1内。

47.作为本实施例进一步的优选技术方案,钢筋3上设置有用于限制滑套12移动的第二单向进给组件,具体的,第二单向进给组件包括钢筋3侧壁圆周设置的多个第二回缩槽23,第二回缩槽23内连接有第二弹片24,第二弹片24内侧与第二回缩槽23之间间隙设置,第二弹片24外侧设置有第二锯齿排25,滑套12远离钢筋3端部的一端内壁设置有与第二锯齿排25相匹配的锯齿槽26。在实际使用中,当滑套12与硬质连接件4连接形成的整体经上述过程相对固定于对接盒1内后,即上侧墙板提高到相对下侧墙板最高的位置,此时,可向上下侧墙板之间的间隙中填充规格统一、适当层数的垫板9,如果该间隙与整层数的垫板9尺寸相适配时,则可直接完成上下侧墙板之间的稳定受力连接;而如果该间隙在填充适当整层数的垫板9后,仍存在少量间隙,且不足以继续填充垫板9时,则可让上侧墙板下落,则带动其下侧对接盒1下移,对接盒1带动其内已经与之相对固定的滑套12与硬质连接件4整体相对钢筋3下移,则使第二锯齿排25与锯齿槽26发生挤压作用,此时,第二弹片24可以向第二回缩槽23内回缩,以使第二锯齿排25逐齿经过锯齿槽26,然后,当上侧墙板的下移距离消除了其与下侧墙板之间的最后间隙时,由于第二锯齿排25无法相对锯齿槽26回移,则对接盒1无法相对钢筋3再次回升,从而使上下侧墙板同样可以稳定受力连接,此种结构,消除了由于垫板9尺寸规格统一带来的上下墙板连接并填充垫板9后仍可能存在连接间隙的问题。

48.作为本实施例的优选技术方案,钢筋3端部设置有用于限位滑套12移动的限位组件,限位组件在滑套12与对接体13抵接时取消限位作用,具体的,硬质连接件4在穿过插接口2的过程中,其受到插接口2内壁施加的约束与阻力,容易传导给滑套12上,导致滑套12相对钢筋3发生移动以提前触发第二单向进给组件,因此,在本实施例的优选技术方案中,限位组件的设置,则使滑套12在硬质连接件4通过插接口2的过程中,不会与钢筋3发生相对移动,即避免了提前触发第二单向进给组件。

49.作为本实施例进一步的优选技术方案,限位组件包括钢筋3端部内设置的活动槽27,活动槽27内活动设置有两个通过推力弹簧28连接的触发块29,触发块29远离推力弹簧28一端伸出钢筋3侧壁且设置有倾斜端面,触发块29上固定连接有钩体30,滑套12内壁设置有与钩体30相匹配的钩槽31,具体的,活动槽27设置于钢筋3端部的圆锥体3.1内,触发块29设置倾斜端面的端部伸出圆锥体3.1侧壁设置。在实际使用中,当对接体13与滑套12抵接时,圆锥体3.1可向对接孔14内插入,则对接孔14的内壁会与圆锥体3.1的外侧壁贴合,由此可挤压触发块29的倾斜端面,使得触发块29向活动槽27内回缩,推力弹簧28则变形压缩,同时,触发块29的回缩带动钩体30向钢筋3内回缩,继而离开滑套12内壁的钩槽31,从而取消对滑套12的限位,滑套12此时可相对钢筋3移动以触发第二单向进给组件。

50.以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的

方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本实用新型权利要求保护范围的限制。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。