苄基萘基(亚)砜类化合物在制备辐射防护药物中的应用

1.本技术为申请日为2018年06月26日提交中国国家知识产权局、申请号为201810666530.8、发明名称为“苄基萘基(亚)砜类化合物在制备辐射防护药物中的应用”的中国专利申请的分案申请。

2.本技术同时要求于2018年02月12日提交中国专利局、申请号为cn201810146424.7的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本技术中。

技术领域

3.本发明属于医药技术领域,具体涉及苄基萘基(亚)砜类化合物在制备辐射防护药物中的应用。

背景技术:

4.防治核辐射所致的放射损伤一直是国内外高度关注的重大医学问题。近年来随着核武器技术的发展,核能源、放射诊疗技术的发展与应用,核扩散、核事故、核恐怖等危险难以消除,辐射泄露的风险不容忽视,国民安全和健康面临潜在严重威胁。

5.辐射防护药物即辐射损伤预防药物和/或辐射损伤治疗药物,能直接对抗电离辐射所致的多系统损伤,有效减轻急性放射疾病的症状,为后续的综合救治赢得宝贵的时机。因此,研制高效安全的辐射防护药物具有重大的现实意义。理想实用的辐射防护药物,需要满足高效低毒、防治兼备、质量稳定、服用方便、口服注射均有效等条件。迄今,国内外尚未研制出达到以上所有要求的理想药物。

6.辐射防护药物的研制是一个世界性难题,迄今为止,国内外研制的辐射损伤预防和治疗的药物,实际应用中还存在许多不足之处,如靶点不明、药效弱或副作用大等。具有高效低毒、防治兼备、质量稳定、服用方便、口服注射均有效等特点的辐射防护药物是本领域的研发方向。

技术实现要素:

7.本发明的目的是针对现有技术中存在的技术缺陷,提供一种苄基萘基(亚)砜类化合物在制备辐射防护药物中的应用。

8.为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

9.本发明提供了一种辐射防护药物组合物,包括苄基萘基(亚)砜类化合物、其几何异构体、其药学上可接受的盐、其水合物或溶剂化合物;以及药物载体或赋形剂;

10.所述苄基萘基(亚)砜类化合物具有式i所示结构:

[0011][0012]

所述药物组合物为注射剂,用量为200~400mg/kg(体重)/天,辐照前24h和15min

各一次。

[0013]

优选的,所述药物为含有所述苄基萘基(亚)砜类化合物、其几何异构体、其药学上可接受的盐、其水合物或溶剂化合物以及可药用载体或赋形剂的药物组合物。

[0014]

优选的,所述药物为片剂、丸剂、颗粒剂、胶囊剂、包衣剂、口服液、乳剂、散剂、注射剂或栓剂。

[0015]

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0016]

本发明提供了作为蛋白酪氨酸激酶抑制剂的苄基萘基(亚)砜类化合物在制备辐射防护药物中的用途。本发明发现该式i所示结构的苄基萘基(亚)砜类化合物具有较好的辐射防护活性,包括提高huvecs(人脐带静脉内皮细胞)的辐照后存活率、有效修复电离辐射导致的dna损伤、有效提高c57/bl小鼠的辐照后存活率并改善其血象指标。由上述实验结果可以揭示该类化合物可用作辐射防护药物,适用于预防和治疗辐射损伤,预防和治疗辐射造成的机体损伤,包括不同辐射剂量对人或动物造成的头晕、乏力、食欲下降等早期症状,dna损伤,消化道损伤,造血系统损伤和脑损伤等。

[0017]

本发明提供的具有式i所示结构的苄基萘基(亚)砜类化合物具有高效低毒、防治兼备、质量稳定、服用方便、口服注射均有效等特点,能直接对抗辐射所致的多系统损伤,有效减轻急性放射病的症状,为后续的综合救治赢得了宝贵的时机,为研制高效安全的辐射防护药物提供了新的思路和方向。

附图说明

[0018]

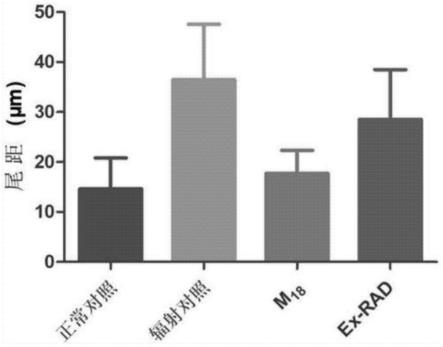

图1所示为本发明化合物的彗星实验结果柱状图;

[0019]

图2所示为本发明化合物的彗星实验显微镜照片;

[0020]

图3所示为本发明化合物动物实验的小鼠体重变化曲线;

[0021]

图4所示为本发明化合物动物实验的小鼠存活率变化曲线;

[0022]

图5所示为照后1d-30d的小鼠白细胞计数曲线;

[0023]

图6所示为照后1d-30d的小鼠红细胞计数曲线;

[0024]

图7所示为照后1d-30d的小鼠血象血红蛋白含量曲线;

[0025]

图8所示为照后1d-30d的小鼠血小板计数曲线。

具体实施方式

[0026]

以下结合具体实施例,更具体地说明本发明的内容,并对本发明作进一步阐述,但这些实施例绝非对本发明进行限制。

[0027]

本发明提供了一种辐射防护药物组合物,包括苄基萘基(亚)砜类化合物、其几何异构体、其药学上可接受的盐、其水合物或溶剂化合物;以及药物载体或赋形剂;

[0028]

所述苄基萘基(亚)砜类化合物具有式i所示结构:

[0029][0030]

所述药物组合物为注射剂,用量为200~400mg/kg(体重)/天,辐照前24h和15min

各一次。

[0031]

本发明提供的具体式i所示结构的苄基萘基(亚)砜类化合物(m

18

)是一类具有蛋白酪氨酸激酶抑制活性的化合物,其制备详见已公开文献cn104892471a中的实施例。

[0032]

本发明提供了作为蛋白酪氨酸激酶抑制剂的式i所示结构的苄基萘基(亚)砜类化合物在制备辐射防护药物中的用途。

[0033]

目前经典的辐射防护药物为s-2-3(3-氨丙基氨基)乙基硫代磷酸(代号为wr-2721,wr-2721的结构见wasserman t h,brizel d m.the role of amifostine as a radioprotector[j].oncology,2001,15(10):1349-1354.),但毒性较大(saeed emami et al.kojic acid and its manganese and zinc complexes as potential radioprotective agents[j].bioorg.med.chem.lett.17(2007)45-48)。近期美国昂克诺瓦(onconoya)制药公司研制的ex-rad((e)-4-羧基苯乙烯基-4-氯苯甲基砜钠盐),能用于致死剂量暴露的急性放射病的防治,安全性优于wr-2721,在体外实验中,它能显著提高三种人体正常细胞,即人脐带静脉内皮细胞(huvecs)、人肺成纤维细胞(hfl-1)和人皮肤纤维细胞(ag1522)的辐照后存活率;在体内实验中,对小鼠进行预防给药(皮下注射和腹腔注射),能明显降低辐射对小鼠造成的损伤,是该公司开发的新型辐射保护剂。

[0034]

本发明发现式i所述结构的苄基萘基(亚)砜类化合物具有辐射防治活性。

[0035]

下列实验证明了式i所示结构的苄基萘基(亚)砜类化合物可提高huvecs的辐照后存活率、有效修复电离辐射导致的dna损伤、有效提高c57/bl小鼠的辐照后存活率并改善其血象指标,表明式i所示结构的化合物可作为辐射防护药物。实验分组和数据计算分析均按照统计学方法处理。所有辐射照射(细胞和小鼠)均使用中国人民解放军军事医学研究院辐射医学研究所8.0gy 60

coγ或10.0gy 60

coγ照射装置。

[0036]

实验例一:辐射防护活性细胞评价实验

[0037]

通过预防给药的方式,用mts法检测huvecs细胞受照后的增殖活性,来测定化合物的辐射防护活性。

[0038]

实验分为空白组、阴性对照组、阴性照射组(空白组不含细胞也不照射、阴性对照组含细胞不照射、阴性照射组含细胞且照射)、ex-rad组和化合物m

18

组。空白组不含细胞,每孔加入100μl空白培养基。取对数生长期的huvecs细胞,调整细胞浓度为4000个/ml,按照每孔100μl(每孔400个细胞)接种在96孔板中。第2天阴性对照组和阴性照射组每孔加入100μl空白培养基。ex-rad组和m

18

组每孔对细胞进行加药。ex-rad用dmso配制成50mm母液,m

18

用dmso配制成100mm母液,加药前用培养基配制成所需浓度。ex-rad组和m

18

组分别每孔加入100μl浓度为20μmol

·

l-1

的ex-rad溶液和m

18

溶液。第3天(加药后24小时)将阴性照射组、ex-rad组和m

18

组的细胞放置于8gy 60

coγ射线下一次性照射,照射完毕立即放回细胞培养箱,期间注意观察。照后第4天,用mts法检测细胞增殖活力,每孔加入20μlmts,3小时后用酶标仪检测490nm下的od值,计算存活率。

[0039]

存活率(%)=100

×

(阴性照射组od值-空白组od值)/(阴性对照组od值-空白组od值)

[0040]

实验结果以x

±

s表示,存活率数据的组间比较采用spss 13.0软件进行单因素方差分析,p<0.05表示差异有显著统计学意义。实验结果见表1。

[0041]

表1m

18

及ex-rad照射后的细胞存活率

[0042][0043]

注:*p<0.05,与阴性照射组比较;#p<0.05,x与ex-rad组比较

[0044]

表1中数据表明,在浓度为20μm时,m

18

能显著提高huvecs细胞的照后存活,辐射保护作用显著优于ex-rad。

[0045]

实验例二:单细胞凝胶电泳(彗星电泳)实验

[0046]

用彗星试验试剂盒来检测m

18

对辐射导致的dna损伤的修复情况。分组情况为:以不受辐射也不使用药物处理为空白对照组,以接受辐射但不使用药物处理为阴性对照组;以接受辐射且使用药物处理为对应的药物组,如ex-rad组,m

18

组。

[0047]

位于染色体11q22~23的atm基因是细胞dna损伤后反应传导通路中的关键中枢调控因子,通过p53等蛋白启动多个细胞周期检测点参与dna损伤修复,从而发挥辐射保护作用。

[0048]

彗星试验是测量单个细胞dna损伤情况的一种常用方法。采用碱性彗星试验,监测以上化合物在保护huvecs细胞免受辐射诱导dna损伤的作用。在电泳过程中,损伤的细胞dna(包含片段和链断裂)与完整的dna分离,比完整的dna迁移的更远,在显微镜下可以观察到一个典型的彗星尾巴形状。dna损伤的程度通常是通过测量彗星尾巴的长短来判断。辐射诱导的dna损伤会导致单链断裂(ssbs)、双链断裂(dsbs)和碱-不稳定损伤的数量增加。用casp(cometassay software project lab)软件对尾距进行计算来判断dna的损伤程度。至少随机选择50个细胞进行分析。

[0049]

实验结果表明m

18

具有减少dna损伤的作用,实验结果见表2、图1和图2。

[0050]

表2彗星电泳实验结果

[0051]

组别尾距(μm)空白对照组14.62

±

6.18阴性照射组36.48

±

11.07ex-rad33.6

±

10.24*m

18

18.40

±

3.60

#

[0052]

注:*p<0.05,与阴性照射组比较;#p<0.05,与ex-rad组比较

[0053]

可见,阴性照射组的彗星尾距明显增加;而m

18

的彗星尾距显著小于阴性照射组和ex-rad组,说明m

18

可以显著减少dna损伤,且活性高于ex-rad。

[0054]

实验例三:小鼠存活实验

[0055]m18

为受试化合物,选用雄性c57/bl作为受试动物。试验设4个组,每组10只,分别为

辐射对照组(含20%hpcd的生理盐水),阳性对照组(尼尔雌醇5mg/kg,ex-rad300mg/kg),m

18

组(300mg/kg)。尼尔雌醇以灌胃方式(尼尔雌醇是一种用于急性放射病早期治疗的雌激素类药物),于照前24h给药一次,0.2ml/只;其它组以腹腔注射方式,分别于照前24h、30min各给药一次,每次0.2ml/只。照射剂量为8.0gy。对小鼠体重和30天存活率进行了记录和统计。

[0056]

实验结果表明m

18

具有延长小鼠存活的作用,实验结果见表3和图3~4。

[0057]

表3小鼠存活实验中的小鼠体重变化表

[0058][0059][0060]

注:

*

p<0.05,与辐射对照组比较;

#

p<0.05,x与ex-rad组比较;x

±

s,n=10

[0061]

以上结果可以看出,照后第14天到第22天,尼尔雌醇组和m

18

组的小鼠体重明显高于(p<0.05)辐射对照组和ex-rad组;辐射对照组存活率为50%,尼尔雌醇组存活率100%,ex-rad组存活率为60%,m

18

组存活率为100%。与ex-rad组相比,尼尔雌醇组和m

18

组均能明显提高小鼠辐照后存活率,表明m

18

的辐射防护效果能达到尼尔雌醇水平,且明显强于ex-rad。

[0062]

实验例四:小鼠血象测定实验

[0063]m18

为受试化合物,以ex-rad和尼尔雌醇为阳性对照。实验动物为成年雄性c57小鼠,斯贝福(北京)生物技术有限公司繁殖。小鼠体重为18.0~22.0g。实验动物许可证号:scxk(京)2016-0002。实验动物在军事医学研究院动物中心spf实验室内饲养,每笼5只小鼠,饲以专门为小鼠配制的饲料,自由饮水。动物实验室内温度保持在25℃左右,相对湿度保持在40~70%,每日光照12小时。

[0064]

照射条件:

60

coγ射线全身一次照射,吸收剂量率53.04cgy/min,受照射小鼠吸收剂量为6.5gy。试验设4个组,每组10只动物。分别为辐射对照组(含20%hpcd的生理盐水),阳性对照尼尔雌醇组(5mg/kg),阳性对照ex-rad组(300mg/kg),m

18

组(300mg/kg)。尼尔雌醇组于照前24h灌胃给药一次,0.2ml/只;其它组,分别于照前24h、30min各腹腔注射给药一次,每次0.2ml/只。给药时间和方案如表4所示。

[0065]

血象测定:小鼠尾静脉采血,以照射当天为0天计算,分别于照射前,照射后1,4,7,10,14,18,22,30天由尾静脉取血,检测外周血白细胞、红细胞、血小板计数、血红蛋白含量。

[0066]

实验结果表明m

18

对照后小鼠血象指标具有升高作用,实验结果见表5~8和图5~8

所示。

[0067]

表4给药安排表

[0068][0069]

注:ip:腹腔注射给药;po:口服给药。

[0070]

表5照后1d-30d的小鼠白细胞计数表

[0071][0072]

注:*p<0.05,与辐射对照组比较;#p<0.05,与ex-rad组比较;x

±

s,n=10

[0073]

从表5和图5可以看出,照后1~4天,各组小鼠的白细胞计数显著降低,照后7~18天,m

18

组的白细胞计数平均值一直升高,显著高于(p<0.05)辐射对照组和ex-rad组。照后22到30天,各组小鼠的白细胞计数平均值明显升高,平均值差异无统计学意义。结果表明,m

18

可以显著提升小鼠照后7到18天的白细胞计数水平。

[0074]

表6照后1d-30d的小鼠红细胞计数

[0075][0076]

注:*p<0.05,与辐射对照组比较;#p<0.05,与ex-rad组比较;x

±

s,n=10

[0077]

从表6和图6看出,照后1~10天,各组小鼠的红细胞计数平均值显著降低,照后10-18天,m

18

组的红细胞计数平均值一直升高,显著高于(p<0.05)辐射对照组和ex-rad组。照后22到30天,各组小鼠的红细胞计数平均值差不多恢复至照前水平。结果表明,m

18

可以显著提升小鼠照后10到18天的红细胞计数水平。

[0078]

表7照后1d-30d的小鼠血红蛋白含量

[0079][0080]

注:*p<0.05,与辐射对照组比较;#p<0.05,与ex-rad组比较;x

±

s,n=10

[0081]

从表7和图7看出,照后1-10天,各组小鼠的血红蛋白含量平均值显著降低,照后10-18天,m

18

组的血红蛋白含量平均值一直升高,显著高于(p<0.05)辐射对照组和ex-rad组。照后22到30天,各组小鼠的血红蛋白含量平均值差不多恢复至照前水平。结果表明,m

18

可以显著提升小鼠照后10到18天的血红蛋白含量水平。

[0082]

表8照后1d-30d的小鼠血小板计数

[0083][0084]

注:*p<0.05,与辐射对照组比较;#p<0.05,与ex-rad组比较;x

±

s,n=10

[0085]

从表8和图8看出,照后1-7天,各组血小板计数平均值显著降低。照后7-10天,辐射对照组和ex-rad组血小板计数平均值继续降低;而m

18

组的血小板计数平均值明显开始升高,尼尔雌醇组较平稳,这二组血小板计数显著高于(p<0.05)辐射对照组和ex-rad组。照后10天到18天,m

18

组的血小板计数平均值显著高于(p<0.05)辐射对照组和ex-rad组。照后22到30天,各组的血小板计数平均值差不多恢复至照前水平。结果表明,m

18

可以显著提升小鼠照后10到18天的血小板计数水平。

[0086]

通过上述小鼠照后的血象各指标分析,照后1-14天,小鼠的白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白和血小板计数显著降低,说明在此期间,辐照对小鼠的造血系统造成了严重损伤。对小鼠给予m

18

后,在照后10-18天,这四项指标明显升高,显著高于(p<0.05)辐射对照组和ex-rad组,说明m

18

能缓解由辐射引起的造血毒性,具有良好的辐射保护作用,具有作为辐射保护剂的应用前景。

[0087]

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出的是,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的内容。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。