1.本发明涉及抛光粉领域,尤其是一种纳米类球形氟化稀土抛光粉及其制备方法。

背景技术:

2.稀土抛光粉以其独特的物理、化学特性和优异的打磨性能,在显示屏玻璃、精密仪器及饰品等领域广泛应用。目前,市场上常见稀土抛光粉是一种混合稀土氧化物,其主要成分是氧化铈(ceo2),并含有氧化镧(la2o3),其平均粒径一般在0.5~2微米之间、部分达10微米。以氧化铈为主要成分的稀土抛光粉同时具有物理抛光和化学抛光功能。物理抛光是指抛光粉对研磨表面的机械磨削;化学抛光是通过铈离子的氧化还原作用实现化学抛光。抛光粉对玻璃等被削物进行微研磨时,稀土抛光浆使被削物体表面形成水合软化层,使得被削物体表面具有某种程度的可塑性;一方面软化层填补低洼处后形成光滑表面;另一方面水合软化物很容易被稀土抛光粉机械磨削掉。

3.在提高抛光效率方面,一种有效的方法是进一步降低抛光粉的粒径。对于同质量抛光粉,抛光粉粒径越小则同质量下抛光粉颗粒就拥有更大的表面积,抛光粉与被切物(一般为金属、玻璃等)的接触面积就会增加,能够极大提高抛光效率。现有抛光粉的粒径一般在0.5~2微米之间、部分达10微米;如何进一步获取更小粒径的抛光粉是一个亟待解决的问题。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种纳米类球形氟化稀土抛光粉的制备方法,用于制备较小粒径的抛光粉。

5.本发明采用如下技术方案:一种纳米类球形氟化稀土抛光粉的制备方法,包括如下步骤:步骤1、将碳酸镧铈和去离子水混合配置碳酸镧铈悬浊液。

6.在本公开的一种示例性实施例中,步骤1中,采用砂磨机将碳酸镧铈固体砂磨至颗粒平均粒径达30-100nm,砂磨时去离子水与之混合配置成碳酸镧铈悬浊液;其中,所用碳酸镧铈中镧原子和铈原子比例为1:2~8;所用碳酸镧铈与去离子水的质量比为1:1~4。

7.步骤2、向碳酸镧铈悬浊液中添加分散剂和氢氟酸,并搅拌混合;之后静置陈化诱导、抽滤得到固体产物;所述分散剂为edta、柠檬酸、酒石酸中的任意一种或多种组合。

8.在本公开的一种示例性实施例中,步骤2中,碳酸镧铈悬浊液与所添加的分散剂用量关系以摩尔比计,碳酸镧铈悬浊液中碳酸镧铈:分散剂为1:0.01~0.05;所用氢氟酸的浓度为2-8%,每100ml碳酸镧铈悬浊液配1~10ml氢氟酸;搅拌混合至不再产生气泡为止,即氢氟酸完全反应用完;静置陈化诱导4~16h。

9.步骤3、将固体产物烘干,之后研磨成粉末。

10.在本公开的一种示例性实施例中,步骤3中,采用烘箱进行烘干处理,温度为80~100℃,干燥时间为3~4h;采用研钵研磨0.5-1h。

11.步骤4、将步骤3制得的粉末进行焙烧处理。

12.在本公开的一种示例性实施例中,步骤4中,焙烧温度为650~1100℃,焙烧时间为2~10h。

13.步骤5、将焙烧好的粉末放入气流磨中分散制得纳米类球形氟化稀土抛光粉。

14.在本公开的一种示例性实施例中,步骤5中,气流磨压力为0.8-1mpa处理时间为0.5-1h。

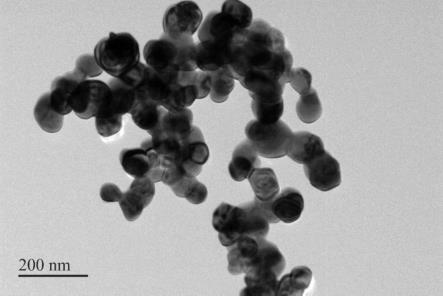

15.根据本公开的第二方面,本发明提供了一种纳米类球形氟化稀土抛光粉,通过上述制备方法制备的稀土抛光粉形状为类球形,尺寸分布在20-120nm。

16.本发明的有益效果在于:本发明步骤2中,采用分散剂和氢氟酸进行氟化处理后,采用陈化诱导工艺一方面可促使氟元素和有机螯合剂充分接触,另一方面可使溶解在水中的颗粒再结晶,起到稳定晶型结构的作用;此外,陈化诱导还会改变颗粒的表面积和孔隙结构。由于陈化诱导过程是溶解在水中的小颗粒吸附到大颗粒的表面,这使得最后所得颗粒表面呈斑点颗粒,具有较高的表面积和稳定的晶型结构。

17.本发明中所用edta、柠檬酸、酒石酸都是有机添加剂,在高温焙烧时与炉膛内的氧气反应,生成二氧化碳被完全除去,因而产物纯度较高,不含其他杂质金属离子。而且反应过程中会产生瞬时高温,促进氟与氧化镧、氧化铈的结合形成镧、铈氟化物,对稳定晶型起到了重要作用。进一步,上述有机添加剂在抛光粉中均匀混合,燃烧产生的二氧化碳可以均匀将抛光粉“炸”开,对颗粒的分散起到了重要作用。本发明制得的抛光粉的整体分散性良好,颗粒分布均匀,尺寸分布在20-120nm。

附图说明

18.图1为本发明实施例1制得的抛光粉的tem图。

19.图2为本发明实施例2制得的抛光粉的tem图。

20.图3为本发明实施例3制得的抛光粉的tem图。

21.图4为本发明实施例4制得的抛光粉的tem图。

22.图5为本发明实施例5制得的抛光粉的tem图。

23.图6为本发明实施例6制得的抛光粉的tem图。

24.图7为本发明对比实验制得的抛光粉的tem图。

具体实施方式

25.下面通过具体实施例对本发明的技术方案做详细介绍,但本发明的内容不仅仅局限于下面的实施例。以下实施例中所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法。以下实施例中所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到。以下实施例中颗粒形貌和粒径由扫描电镜和透射电镜得出。

26.实施例1步骤1、采用砂磨机将100g碳酸镧铈粉末和150ml去离子水混合砂磨配置碳酸镧铈悬浊液;步骤2、向碳酸镧铈悬浊液中添加2.92g(0.01mol)edta和2ml浓度为4%的氢氟酸,并搅拌混合至不再产生气泡为止;之后静置陈化诱导4h、抽滤得到固体产物;

步骤3、采用烘箱将固体产物烘干处理,温度为100℃,干燥时间为3h;之后采用研钵研磨0.5h;步骤4、将步骤3制得的粉末在650℃条件下焙烧处理10h。

27.步骤5、将焙烧好的粉末放入气流磨中进行分散制得如图1所示的纳米级、类球形氟化稀土抛光粉;调节气流磨压力为0.8mpa,处理时间为0.5h。

28.实施例2步骤1、采用砂磨机将100g碳酸镧铈粉末和100ml去离子水混合砂磨配置碳酸镧铈悬浊液;步骤2、向碳酸镧铈悬浊液中添加14.61g(0.05mol)edta和4ml浓度为4%的氢氟酸,并搅拌混合至不再产生气泡为止;之后静置陈化诱导7h、抽滤得到固体产物;步骤3、采用烘箱将固体产物烘干处理,温度为80℃,干燥时间为4h;之后采用研钵研磨1h;步骤4、将步骤3制得的粉末在750℃条件下焙烧处理8h。

29.步骤5、将焙烧好的粉末放入气流磨中进行分散制得如图2所示的纳米级、类球形氟化稀土抛光粉;调节气流磨压力为1mpa,处理时间为1h。

30.实施例3步骤1、采用砂磨机将100g碳酸镧铈粉末和250ml去离子水混合砂磨配置碳酸镧铈悬浊液;步骤2、向碳酸镧铈悬浊液中添加5.76g(0.03mol)柠檬酸和6ml浓度为2%的氢氟酸,并搅拌混合至不再产生气泡为止;之后静置陈化诱导10h、抽滤得到固体产物;步骤3、采用烘箱将固体产物烘干处理,温度为100℃,干燥时间为3h;之后采用研钵研磨1h;步骤4、将步骤3制得的粉末在850℃条件下焙烧处理6h。

31.步骤5、将焙烧好的粉末放入气流磨中进行分散制得如图3所示的纳米级、类球形氟化稀土抛光粉;调节气流磨压力为0.8mpa,处理时间为1h。

32.实施例4步骤1、采用砂磨机将100g碳酸镧铈粉末和350ml去离子水混合砂磨配置碳酸镧铈悬浊液;步骤2、向碳酸镧铈悬浊液中添加7.68g(0.04mol)柠檬酸和8ml浓度为8%的氢氟酸,并搅拌混合至不再产生气泡为止;之后静置陈化诱导10h、抽滤得到固体产物;步骤3、采用烘箱将固体产物烘干处理,温度为100℃,干燥时间为3h;之后采用研钵研磨1h;步骤4、将步骤3制得的粉末在950℃条件下焙烧处理4h。

33.步骤5、将焙烧好的粉末放入气流磨中进行分散制得如图4所示的纳米级、类球形氟化稀土抛光粉;调节气流磨压力为0.8mpa,处理时间为1h。

34.实施例5步骤1、采用砂磨机将100g碳酸镧铈粉末和400ml去离子水混合砂磨配置碳酸镧铈悬浊液;步骤2、向碳酸镧铈悬浊液中添加4.50g(0.03mol)酒石酸和10ml浓度为4%的氢氟

酸,并搅拌混合至不再产生气泡为止;之后静置陈化诱导16h、抽滤得到固体产物;步骤3、采用烘箱将固体产物烘干处理,温度为100℃,干燥时间为3h;之后采用研钵研磨1h;步骤4、将步骤3制得的粉末在1100℃条件下焙烧处理2h。

35.步骤5、将焙烧好的粉末放入气流磨中进行分散制得如图5所示的纳米级、类球形氟化稀土抛光粉;调节气流磨压力为0.8mpa,处理时间为1h。

36.实施例6步骤1、采用砂磨机将100g碳酸镧铈粉末和300ml去离子水混合砂磨配置碳酸镧铈悬浊液;步骤2、向碳酸镧铈悬浊液中添加7.50g(0.05mol)酒石酸和5ml浓度为4%的氢氟酸,并搅拌混合至不再产生气泡为止;之后静置陈化诱导6h、抽滤得到固体产物;步骤3、采用烘箱将固体产物烘干处理,温度为100℃,干燥时间为3h;之后采用研钵研磨1h;步骤4、将步骤3制得的粉末在700℃条件下焙烧处理9h。

37.步骤5、将焙烧好的粉末放入气流磨中进行分散制得如图6所示的纳米级、类球形氟化稀土抛光粉;调节气流磨压力为0.8mpa,处理时间为1h。

38.实施例1的对比实验与实施例1的区别是没有添加分散剂,制得的氟化稀土抛光粉如图7所示,产物呈现明显的团聚现象。

39.上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化。而由此所引申出的显而易见的变化都属于本发明的保护范围。最后,还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。