1.本技术涉及医疗器械技术领域,具体涉及一种独立便携可视内镜系统。

背景技术:

2.目前对于可疑消化道出血或术后消化道创面或吻合口情况的主要依靠内镜,对不确定的情况缺乏评估方法;现有内镜与主机相连,体积大、不便携带,且为按需使用,不能随时使用,尚不能实现同时多端口图像或数据共享。目前直肠病变的初步判断依靠直肠指诊,缺乏便携可视无损伤设备。临床工作中急需要一种独立便携可视内镜系统,以节约检查费用、提高诊断真确率,及时救治;通过数据实时多端共享,将有效帮助和提高基层医院的诊疗能力,利于患者安全。另外临床中还常见肠梗阻、便秘、洗肠困难等情况,需要可指引方向的超细可视简易经济的设备完成常规内镜前的病变探查、梗阻解除、深部灌肠、冲洗等诊断与治疗。

3.现有专利cn210472106u,专利名称“一种便携式内窥镜系统”,公开了包括内窥镜模块和与内窥镜模块连接的主机模块,其特征在于,所述主机模块包括第一显示器、主板、电源和第一外壳,其中所述外壳包括上盖和下盖,所述第一显示器嵌入所述上盖,并且与所述主板和所述电源依次连接,所述主板和所述电源设置于所述外壳内,所述便携式内窥镜视频系统还包括光源模块,所述光源模块与内窥镜模块连接。上述便携式内窥镜系统,结构模块化,体积小,携带方便,使用灵活,制造成本低,并且具有独立可调节光源,成像清晰,有效提高内窥镜观测效果。

4.通常上述类似内窥镜系统是基于pc或者其他嵌入式系统进行开发,无线模块通过pc或者嵌入硬件进行实现。这就限制了内窥镜的普及及应用,随着电子内窥镜技术和移动通信技术的不断成熟,迫切需要一种能与移动设备及互联网连接的内窥镜,采集的图像能实时传输并实时在多个移动终端上共享,满足医院远程会诊、在线诊断及统一信息化管理的需求。

技术实现要素:

5.本技术的主要目的在于提供一种独立便携可视内镜系统,旨在解决现有技术中的不足。

6.本技术采用的技术方案如下:

7.一种独立便携可视内镜系统,包括镜身、手柄、第一移动终端、云端服务器以及第二移动终端,所述镜身与手柄连接,所述镜身的先端设置有微型ccd或cmos光电传感器,所述手柄内设置有集成组件,所述集成组件上安装有处理模块和无线通讯模块,所述处理模块通过所述无线通讯模块与所述第一移动终端通讯连接,所述处理模块接收来自所述微型ccd或cmos光电传感器的图像信号并传送至所述第一移动终端,所述第一移动终端通过网络将接收到来自微型ccd或cmos光电传感器的图像信号发送至所述云端服务器,所述第二移动终端通过网络从所述云端服务器获取来自微型ccd或cmos光电传感器的图像信号。

8.进一步的,在本发明的一些实施例中,所述第一移动终端通过连接支架可拆卸的设置于所述手柄上。

9.进一步的,在本发明的一些实施例中,所述连接支架包括连接套管以及保护套,所述连接套管插接于所述手柄的端部,所述保护套与所述连接套管可转动连接,所述第一移动终端设置于所述保护套内。

10.进一步的,在本发明的一些实施例中,所述连接套管的一端设置有与所述手柄连接的插孔,所述连接套管的另一端设置有u型座,所述保护套设置有插接于所述u型座的插头,所述插头通过枢轴转动设置于所述u型座内。

11.进一步的,在本发明的一些实施例中,所述第一移动终端和第二移动终端均为手机。

12.进一步的,在本发明的一些实施例中,所述镜身的外壁沿镜身的长度方向设置有第一嵌槽,所述第一嵌槽内设置有软管,所述软管的一端连接注水装置的注水接头,所述软管的另一端设置有出水孔。

13.进一步的,在本发明的一些实施例中,所述镜身接近于镜身先端端部的位置处套设有弧形套管,所述弧形套管的凹侧设置有可展开的波纹褶皱。

14.进一步的,在本发明的一些实施例中,所述弧形套管位于凸侧的一端设置有第二嵌槽,所述第一嵌槽和第二嵌槽相对设置,以形成用于包裹所述软管的容纳槽。

15.进一步的,在本发明的一些实施例中,所述镜身的先端还设有为所述微型ccd或cmos光电传感器补光的灯源。

16.进一步的,在本发明的一些实施例中,所述手柄设有操作开关,所述集成组件上还安装有电源模块。

17.与现有技术相比,本技术的有益效果是:

18.本技术实施例提出的一种独立便携可视内镜系统,通过在手柄内集成设置有处理模块和无线通讯模块,无需连接外部数据处理系统,通过处理模块将微型ccd或cmos光电传感器采集的图像信号经无线通信模块传送至第一移动终端,医护人员便可以通过第一移动终端查看病况,同时还可以利用第一移动终端将微型ccd或cmos光电传感器采集的图像信号传送至云端服务器,其他科室专家或院外专家可通过第二移动终端从云端服务器中获取微型ccd或cmos光电传感器采集的图像信号,实现在线问诊或远程会诊,大大方便了远程诊断技术的推广应用。

附图说明

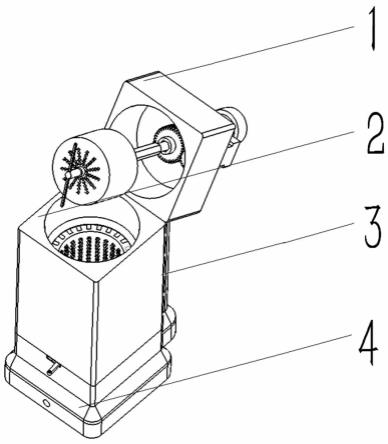

19.图1为本技术实施例提供的独立便携可视内镜系统的在一个视角下的结构示意图;

20.图2为弧形套管的一种结构示意图;

21.图3为弧形套管的另一种结构示意图。

22.附图中标号说明:

23.1-镜身,2-手柄,3-第一移动终端,4-云端服务器,5-第二移动终端,6-连接支架,601-连接套管,602-保护套,603-枢轴,604-锁紧螺母,7-微型ccd或cmos光电传感器,8-灯源,9-注水管,10-第一嵌槽,11-弧形套管,12-波纹褶皱,13-第二嵌槽,14-操作开关。

具体实施方式

24.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

25.需要说明,本技术实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后

……

)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

26.在本技术中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

27.另外,若本技术实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义,包括三个并列的方案,以“a和/或b”为例,包括a方案、或b方案、或a和b同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本技术要求的保护范围之内。

28.参照附图1,本技术实施例提供了一种独立便携可视内镜系统,包括镜身1、手柄2、第一移动终端3、云端服务器4以及第二移动终端5,其中,镜身1与手柄2连接,镜身1的先端设置有微型ccd或cmos光电传感器7,微型ccd或cmos光电传感器7用于采集图像,可以理解的,镜身1、手柄2以及微型ccd或cmos光电传感器7均为现有技术,此处不作过多赘述。

29.手柄2开设有安装腔,安装腔设置有盖板,盖板扣合于安装腔、并可从安装腔拆下。安装腔内设置有集成组件,集成组件上安装有处理模块和无线通讯模块,处理模块通过无线通讯模块与第一移动终端3通讯连接,处理模块接收来自微型ccd或cmos光电传感器7的图像信号,并通过a/d转换,将图像信号转换成第一移动终端3可接收的数字信号,第一移动终端3通过网络将接收到来自微型ccd或cmos光电传感器7的图像信号发送至云端服务器4,第二移动终端5通过网络从云端服务器4获取来自微型ccd或cmos光电传感器7的图像信号。

30.需要说明的,本实施例中,第一移动终端3和第二移动终端5均为手机,无线通讯模块可以是蓝牙模块,以便于能与第一移动终端3快速形成通讯连接,当然,处理模块、无线通讯模块、云端服务器4均为现有技术,可直接购买获得,此处不作赘述。

31.从上述内容可以预见的,本技术实施例提供的一种独立便携可视内镜系统,通过将镜身1送入病变或创口处,利用微型ccd或cmos光电传感器7采用病变或创口处图像,并将图像信号发送至处理模块,处理模块将接收微型ccd或cmos光电传感器7的图像信号经a/d变换形成第一移动终端3可以接收的数字信号,然后由无线通讯模块传送至第一移动终端3,医护人员便可以通过第一移动终端3查看图像信息,并且通过第一移动终端3可放大缩小图像,便于医护人员更能清晰查看图像。同时,可以理解的,第一移动终端3设于内镜附近,

便于当值医护人员掌握一手信息,当然,通过第一移动终端3可以将来自微型ccd或cmos光电传感器7的图像信号传送至云端服务器4,而其他科室或者院外专家可以通过第二移动终端5从云端服务器4获取来自微型ccd或cmos光电传感器7的图像信号,从而便于进行联合会诊、远程会诊。当然,可以想象的,第二移动终端5从云端服务器4获取来自微型ccd或cmos光电传感器7的图像信号,需要获得权限,通常,为获得权限,需通过第二移动终端5注册账户信息,并由院方审核后获得权限开放。

32.在一种实施例中,为便于进行内镜检查时,能方便的通过第一移动终端3查看由微型ccd或cmos光电传感器7采集的图像信号,参见图1所示,第一移动终端3通过连接支架6可拆卸的设置于手柄2上,具体来说,连接支架6包括连接套管601以及保护套602,连接套管601插接于手柄2的端部,保护套602与连接套管601可转动连接,第一移动终端3设置于保护套602内,可以预见的,通过将第一移动终端3放入保护套602内,可以对第一移动终端3形成保护,并且将保护套602与连接套管601可转动连接在一起,从而可以根据需要,调整保护套602的角度,便于观察第一移动终端3显示的画面。

33.在一种实施例中,为了实现保护套602和连接套管601的可转动连接,方便根据需要,调整第一移动终端3的倾斜角度,参见图1所示,连接套管601的一端设置有与插孔,通过插孔可以将连接套管601插接在手柄2的端部,并且以插接的方式固定手柄2部和连接套管601,方便将连接支架6从手柄2部取下。连接套管601远离手柄2部的一端设置有u型座,保护套602的底部一体成型有插接于u型座的插头,插头通过枢轴603转动设置于u型座内。可以预见的,通过转动枢轴603,便可以使固定套设于枢轴603上的保护套602随枢轴603转动,改变第一移动终端3的倾斜角度,当然,为了固定调整好的角度,在枢轴603的第一端套设有锁紧螺母604,锁紧螺母604往内侧旋拧,抵紧连接套管601,便可以将保护套602的倾斜角度锁定。

34.在一种实施例中,为了在内镜检查过程中,能够撑开消化腔,便于更好的观察病变或创面处,参见图1所示,镜身1的外壁沿镜身1的长度方向设置有第一嵌槽10,第一嵌槽10内设置有软管,软管的外径略大于第一嵌槽10的内径,从而使软管能够稳定在镜身1上,软管的一端连接注水装置的注水接头,软管的另一端设置有出水孔,当然,可以想象的软管也可以用于连接注气装置,通过注气或注水均可以使消化腔膨胀,从而暴露病变或创面处视野,便于采集图像。

35.在一种实施例中,为了能在昏暗的消化道内采集较好的图像信息,在镜身1的先端部还设有为微型ccd或cmos光电传感器7补光的灯源8,从而利用灯源8补光,更有助于微型ccd或cmos光电传感器7采集清晰图像。

36.在一种实施例中,为了使镜身1在进入消化道后,能够获得较大的观察视野,参见图1和图2所示,镜身1接近于镜身1先端端部的位置处套设有弧形套管11,在本实施中,弧形套管11为具有一定弧度的圆弧形管,而非u型管,其中,弧形套管11的凹侧设置有可展开的波纹褶皱12,而弧形套管11的凸侧平滑,波纹褶皱12约占弧形套管11的一半,且要求折叠的波纹褶皱12浅而密集,减少对弧形套管11内置空间的占用,这样也可以使方便镜身1通过,且刚好触到褶皱,又不改变褶皱。使用时,镜身1经鼻进入,在下鼻道至咽部弧形套管11可被鼻道压直,即折叠的波纹褶皱12被压开,从而波纹褶皱12的凹侧长度变长,接近或等于凸侧,于是弧形套管11接近于变直,从而不会因为弧形套管11直径增加而造成进镜难度。进入

食管后,因为食管腔远大于弧形套管11,所以弧形无外力作用,而又恢复自然弯曲状态,从而方便镜身1可以进入胃窦幽门部。在进入肠道时,可利用超细镜身及套管角度可随肠道弯曲自然调节的特点实现肠道深部进镜,意味着无需手动调节镜头角度,便能自然进入,解决临床中困难肠镜的技术问题。另外弧形套管11的先端和末端紧抱镜身1的先端而不滑落,即弧形套管11的内径略小于镜身1的外径,并且弧形套管11的先端和末端的壁内包容有金属丝,利用金属丝既能抱紧镜身1,又能使弧形套管11的两端有一定重量,当然,该金属丝重量以纵向拿起弧形套管11时,不改变套管弧度弯曲度为宜,这样也会对内镜的镜身1有一个向下的力,在被检者坐位时更利于进镜。可以预见的,正常情况下,镜身1笔直进入时,通常位于镜身1先端的镜头,也即本实施例中的微型ccd或cmos光电传感器7只能采集前方的影像,而侧方的消化道壁则不易采集影像,于是,通过弧形套管11,使镜身1的先端呈一定的弯曲,从而通过转动手柄2,便可以带动镜身1转动,弯曲的镜身1便可以采集更宽阔的影像范围。

37.当然,可以理解的,上述圆弧形的弧形套管11不方便观察胃底,故本实施例中,弧形套管11还可以设置成形如u型管一样的结构,参见图3所示,u型管的两端的间距很小,方便进镜,在使用时,镜身经口吞入(亦可经鼻进入),并顺入胃内,从而实现镜头180调转,观察胃底。

38.在一种实施例中,为了使弧形套管11不压瘪软骨,弧形套管11位于凸侧的一端设置有第二嵌槽13,第一嵌槽10和第二嵌槽13相对设置,以形成用于包裹软管的容纳槽,可以预见的,将弧形套管11套设在镜身1时,第一嵌槽10和第二嵌槽13对应将软管包裹,即能避免软管受压,而能将软管固定在镜身1上。

39.在一种实施例中,参见图1所示,手柄2设有操作开关14,操作开关14的功能与现有内镜操作开关14相同,用于操作镜身1工作,如摄像、开启灯源8等。当然,在集成组件上还安装有电源模块,电源模块与集成组件、光源以及微型ccd或cmos光电传感器7供电,保证这些电气件正常工作。

40.以上所述仅为本技术的较佳实施例,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。