1.本实用新型涉及柔性传感器技术领域,尤其涉及一种柔性织物传感器。

背景技术:

2.现有技术中的柔性织物传感器采用上中下三层结构形式,见图1纺织物型传感器结构,分别为:1'-第一导电层(顶层),4'-敏感材料层(中层),2'-第二导电层(底层)组成,形成的3'-经纬交叉敏感点,即等效电阻。

3.通常情况电极采用一个比较大的面积的导电材料,通常是一个圆形,或者是一个方形的面型电极。

4.电阻式织物传感器测量压力变化的机理

5.对于电阻式传感纺织品而言,当施加外力时,纱线内部电阻改变或纱线间接触电阻改变,均可引起测量电阻变化。接触电阻是指两个物理接触的导电体之间的电阻。根据holm理论,对于两个接触体,接触电阻可表示为公式1。

[0006][0007]

式中:rk表示两个接触物体的接触电阻;ρ和h分别表示物体的电阻率和硬度(假设两个物体的材料相同);n表示接触区域中的接触点的数量(在宏观尺度中,接触表面实际上由许多单独的接触点组成);f表示施加的接触力;ε表示常量参数。

[0008]

接触电阻与接触力f和接触数n呈反比。随着接触数n和接触力f的增加,接触电阻将相应地减小。

[0009]

接触电阻是纺织应变传感器的关键机制,因此,如何通过纺织材料和结构来构造接触点是纺织传感器设计的关键。导电纺织品接触电阻的变化可在纤维、纱线及织物层面发生。

[0010]

在纤维尺度上,导电纤维表面可由物理或化学处理,如等离子体和液氮处理,得到随机或规则分布的裂缝,在纤维延伸和恢复周期中通过打开和关闭裂缝构建接触点的变化,从而改变纤维电阻。此外,也可通过化学方法将导电粒子附着在纤维表面或将导电粒子加入纤维内部成为纤维复合物,在纤维拉伸恢复过程中,导电粒子之间的接触变化同样引起测量电阻的变化。接触点数量和纤维应变之间的关系将决定传感器的灵敏度,而该应变传感器的可重复性将由纤维的恢复能力决定。

[0011]

在纱线尺度上,除了纤维上的接触电阻,还有纤维之间的接触电阻。当纱线被拉伸时,纱线内部的纤维产生横向压力,接触电阻将根据接触力的增加而减小,同时,纤维之间的间隙减小,纤维与纤维接触的数量也将增加,这两个因素同时降低了纱线的总电阻。

[0012]

在织物尺度上,除了纤维上的接触电阻和纱线中纤维与纤维之间的接触电阻外,还存在纱线与纱线的接触。在织物结构中,接触的纱线、纤维的实际数量将随着压力的增加或织物的延伸而增加,因为更多的纤维将转移到直接接触界面,从而降低纱线接触的总电阻。不同的织物结构将产生不同分布的纱线接触,并且可相应地构造不同的电路网络,该电

路网络可以影响织物传感器的特性。

[0013]

测试方案:用万用表接触电极21和22测量电阻大小,2cm2采用500g砝码进行加压实验,500g砝码加压,对应电阻1.2kω,在同样温度湿度条件下经过24小时测量,电阻变为0.6kω。测量结果出现误差非常大。

[0014]

问题产生机理:

[0015]

原因是电阻式压力传感器蠕变非常大,不做处理无法达到测量精度要去。

[0016]

柔性纺织物传感器大量用于体压检测或者各种需要测量柔性变形体的测量,但是因为本身结构特点一般传感器蠕变效应明显,如果采用电子秤中的刚性受力梁设计,用户体验明显变差,因此在柔性压力传感器中如何保持柔性结构同时又具备一定的强度,受力梁结构设计至关重要,需要添加一种特殊材料具备一定机械强度同时又具备一定的柔软度的材料来进行混合纺织来对抗传感器本体蠕变和快速应力释放回弹。

技术实现要素:

[0017]

基于现有技术中的问题,本实用新型提供一种柔性织物传感器,旨在解决现有技术中柔性织物传感器容易出现蠕变等技术问题。

[0018]

一种柔性织物传感器,其特征在于,包括:

[0019]

第一导电层,包括若干沿第一方向排列的第一电极;

[0020]

第二导电层,包括若干沿第二方向排列的第二电极,第一方向和第二方向垂直;

[0021]

压阻敏感层,为位于第一导电层和第二导电层之间的中间层;

[0022]

其中,压阻敏感层通过采用压敏纱线与第一抗蠕变性纤维混合纺织形成。

[0023]

进一步的,压阻敏感层采用平纹纺织方式形成;

[0024]

在第一方向上,每隔5-10根压敏纱线布置1根第一抗蠕变性纤维。

[0025]

进一步的,压敏纱线为由涤纶和碳纤维合成形成的电阻纱线,或者为有机物掺杂形成的电阻纱线。

[0026]

进一步的,第一导电层包括第一非导电纤维布,第一电极以布线方式布置在第一非导电纤维布上;

[0027]

其中,第一电极与第一电极之间设置第二抗蠕变性纤维,第二抗蠕变性纤维以布线的方式沿第一方向设置在第一非导电纤维布上。

[0028]

进一步的,第二导电层包括第二非导电纤维布,第二电极以布线方式布置在第二非导电纤维布上;

[0029]

其中,第二电极与第二电极之间设置第三抗蠕变性纤维,第三抗蠕变性纤维以布线的方式沿第二方向设置在第二非导电纤维布上。

[0030]

进一步的,第一抗蠕变性纤维、第二抗蠕变性纤维以及第三抗蠕变性纤维为尼龙纤维或者超高分子量聚乙烯纤维。

[0031]

进一步的,第一电极由沿第一方向平行设置的至少三根导电纱线组成。

[0032]

进一步的,第二电极由沿第二方向平行设置的至少三根导电纱线组成。

[0033]

进一步的,导电纱线为银纤维或者不锈钢纤维。

[0034]

进一步的,第一非导电纤维布和第二非导电纤维布为涤纶纤维布。

[0035]

本实用新型的有益技术效果是:本实用新型对压阻敏感层进行优化,采用压敏纱

线和第一抗蠕变性纤维混合纺织,当外力加压到被检测点的时候,由于第一抗蠕变性纤维的蠕变特性非常小,起到受力梁支撑的作用,压阻敏感层输出的形变蠕变大大减小。

附图说明

[0036]

图1为现有技术柔性织物传感器的示意图;

[0037]

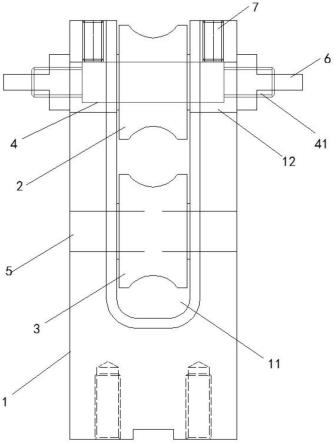

图2为本实用新型一种柔性织物传感器的整体示意图;

[0038]

图3为本实用新型一种柔性织物传感器的压阻敏感层结构示意图;

[0039]

图4为本实用新型一种柔性织物传感器的第二导电层结构示意图;

[0040]

图5为本实用新型一种柔性织物传感器的第一导电层结构示意图;

[0041]

图6为本实用新型一种柔性织物传感器的应用结构示意图;

[0042]

其中,

[0043]

1'-第一导电层;

[0044]

2'-第二导电层;

[0045]

3'-经纬交叉敏感点;

[0046]

4'-压阻敏感层;

[0047]

1-第一导电层;

[0048]

2-第二导电层;

[0049]

3-交叉敏感点;

[0050]

4-压阻敏感层;

[0051]

5-床垫;

[0052]

6-柔性织物传感器;

[0053]

7-床架;

[0054]

11-第二抗蠕变性纤维;

[0055]

12-第一非导电纤维布;

[0056]

13-第一电极;

[0057]

21-第三抗蠕变性纤维;

[0058]

22-第二非导电纤维布;

[0059]

23-第二电极;

[0060]

41-第一抗蠕变性纤维;

[0061]

42-敏感纱线;

具体实施方式

[0062]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0063]

需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0064]

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,但不作为本实用新型的

限定。

[0065]

参见图2-图5,本实用新型提供一种柔性织物传感器,包括:

[0066]

第一导电层(1),包括若干沿第一方向排列的第一电极(13);

[0067]

第二导电层(2),包括若干沿第二方向排列的第二电极(23),第一方向和第二方向垂直;

[0068]

压阻敏感层(4),为位于第一导电层和第二导电层之间的中间层;

[0069]

其中,压阻敏感层(4)通过采用压敏纱线(42)与第一抗蠕变性纤维(41)混合纺织形成。

[0070]

进一步的,压阻敏感层(4)采用平纹纺织方式形成;

[0071]

在第一方向上,每隔5-10根压敏纱线(42)布置1根第一抗蠕变性纤维(41)。

[0072]

进一步的,压敏纱线(42)为由涤纶和碳纤维合成形成的电阻纱线,或者为有机物掺杂形成的电阻纱线。

[0073]

在本实用新型中,解决蠕变的方案之一是对压阻敏感层进行优化,采用压敏纱线和尼龙或者超高分子量聚乙烯纤维混合纺织,纺织方式采用平纹纺织方式,在纺织的时候在第一方向上每隔5-10压敏根纱线布置1根尼龙或者超高分子量聚乙烯纤维,由于经过特殊处理的尼龙或者超高分子量聚乙烯纤维应力形变和回弹特性比较好,当外力加压到被检测点的时候,由于尼龙或者超高分子量聚乙烯纤维的蠕变特性非常小,起到受力梁支撑的作用,压敏材料输出的形变蠕变大大减小。

[0074]

进一步的,第一导电层(1)包括第一非导电纤维布(12),第一电极(13)以布线方式布置在第一非导电纤维布(12)上;

[0075]

其中,第一电极(13)与第一电极(13)之间设置第二抗蠕变性纤维(11),第二抗蠕变性纤维(11)以布线的方式沿第一方向设置在第一非导电纤维布(12)上。

[0076]

进一步的,第二导电层(2)包括第二非导电纤维布(22),第二电极(23)以布线方式布置在第二非导电纤维布(22)上;

[0077]

其中,第二电极(23)与第二电极(23)之间设置第三抗蠕变性纤维(21),第三抗蠕变性纤维(21)以布线的方式沿第二方向设置在第二非导电纤维布(22)上。

[0078]

进一步的,第一抗蠕变性纤维(41)、第二抗蠕变性纤维(11)以及第三抗蠕变性纤维(21)为尼龙纤维或者超高分子量聚乙烯纤维。

[0079]

将尼龙或者超高分子量聚乙烯纤维纺织或者采用布线的方式布置在导电层上,对第一导电层(1)和第二导电层(2)进行改善,进一步改善蠕变特性。

[0080]

进一步的,第一电极(13)由沿第一方向平行设置的至少三根导电纱线组成。

[0081]

进一步的,第二电极(23)由沿第二方向平行设置的至少三根导电纱线组成。

[0082]

第一电极和第二电极导电纱线的交叉敏感点(3)如图2所示,通过设置多根导电纱线组成的电极,增加交叉敏感点,也能起到抗蠕变的效果。

[0083]

进一步的,导电纱线为银纤维或者不锈钢纤维。

[0084]

具体的,第一非导电纤维布和第二非导电纤维布为涤纶纤维布。

[0085]

具体的,构成第一电极的导电纱线和构成第二电极的导电纱线通过缝纫的方式布线在各自的涤纶纤维上,或者通过自动布线机来进行布线。

[0086]

参见图6,本实用新型的柔性织物传感器作为压力传感器用于床的实施例,用于进

行体压检测。在床架(7)上安装柔性织物传感器(6),柔性织物传感器(6)上放置床垫(5),床垫(5)压在柔性织物传感器(6)上。普通的织物传感器在长期高应力作用传感器蠕变效应明显,时间久后无法消除应力。使用本实用新型提供的柔性织物传感器添加高强度尼龙或者超高分子量聚乙烯纤维后传感器蠕变效应改善显著。

[0087]

以上仅为本实用新型较佳的实施例,并非因此限制本实用新型的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本实用新型说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本实用新型的保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。