1.本发明涉及一种智能座椅,尤其涉及一种用于飞行汽车的智能安全逃生飞行座椅。

背景技术:

2.飞行汽车,在空中飞行或在陆地上行驶,从一辆公路汽车变身为一架飞机。世界首辆飞行汽车2009年3月初在美国实现了首飞,降落后只需按一个按钮就可将机翼折叠,驶上高速公路。2010年7月6日,美国terrafugia公司制造的陆空两用变形车,并被美国航空主管部门允许投入商业性生产。斯洛伐克工程师兼设计师斯特凡

·

克莱因在飞行梦的激励下,设计出制造出在飞行模式下最高时速可达200公里,地面极速为每小时160公里;加满油后空中飞行距离为700公里,地面行驶距离为500公里的飞行汽车。

3.目前各国都在研发飞行汽车作为未来出行的交通工具,以缓解城市的交通压力,其中安全性是用户最关注的问题,当前交通工具的座椅只考虑了舒适性,轻量化问题,缺少主动安全性,仅有安全带一种设施。而且,当前没有专门针对智能飞行汽车的座椅,作为未来出行的交通工具,座椅有必要具备轻量化、舒适化、智能化、安全性等特点,同时适用于地面和空中行使,所以在具备各种座椅优点的同时,需要增加主动安全能力。

4.在空中飞行时,战斗机遇到危险可以弹出座椅,而飞行汽车也可以应用这个理念。在空中如果遇到危险,乘客只能采取跳伞逃生,而如果所处高度不符合,危险性也较大。在遇到挤压等问题时,座椅起不到支撑作用,压力会直接作用到人体。因此,如何提高飞行汽车弹出的飞行座椅的可操作性与安全性,是一个亟需解决的技术问题。

技术实现要素:

5.为了解决上述问题,本发明提供了一种用于飞行汽车的智能安全逃生飞行座椅,所述智能飞行座椅包括飞行座椅本体以及设置于飞行座椅本体两侧的旋翼组件和控制手柄,其中:所述飞行座椅本体采用躺椅型设计,包括第一承重平台、第二承重平台、头部支撑平台以及连接第一承重平台和第二承重平台的腿部支撑平台、连接第二承重平台和头部支撑平台的背部支撑平台;所述头部支撑平台设有防护头枕,用以支撑逃生人员头部放置;所述背部支撑平台设有环绕式护体支撑、安全气囊和安全带,用以支撑逃生人员背部放置;所述第一承重平台下侧安设有旋转减震底座;所述旋翼组件设置于第一承重平台两侧扶手处,包括连接第一承重平台的旋翼折叠臂、连接旋翼折叠臂的涵道风扇式旋翼、以及与驱动涵道风扇式旋翼电性连接的电机及电机控制器;所述头部支撑平台内设置微处理器,所述微处理器与电机及电机控制器电性连接,所述第二承重平台安设有与微处理器电连接的位置感应组件,所述旋转减震底座内部设置有与微处理器电连接的激光雷达、陀螺仪稳定系统、旋转减震底座、称重器及弹出装

置,并通过蓄电池连接微处理器为上述设备供能,所述控制手柄设置于第一承重平台扶手侧与微处理器电连接;通过控制手柄与微处理器对安全逃生飞行座椅的操控来实现保护乘客并安全降落。

6.所述涵道风扇式旋翼的控制通过电机及电机控制器进行转速的调控以及旋翼折叠臂进行位置与方向的调控,包括设置于一侧扶手控制旋翼折叠臂的旋翼机m2、旋翼机m3及第一控制手柄,设置于另一侧扶手控制旋翼折叠臂的旋翼机m1、旋翼机m4及第二控制手柄。

7.所述智能飞行座椅旋翼机m1和旋翼机m2的前端设有影像传感器;旋翼机m1右侧和旋翼机m2左侧设有红外感知系统;第二承重平台最前端设有障碍传感器、高度传感器及距离传感器,分别采集图像信息和位置信息并传输至微处理器。

8.所述智能飞行座椅旋翼机m3左侧和旋翼机m4右侧设有警报灯;防护头枕上还设置有与微处理器电连接的温度传感器、控制器及喇叭;环绕式护体支撑上设有与微处理器电连接的收音机及记录仪,外侧设有示廓灯;用以发出警示并记录飞行数据。

9.所述智能飞行座椅设置有安全组件,包括头部支撑平台上设有的防护头枕;背部支撑平台上设有的环绕式护体支撑、安全气囊和安全带;用以支撑逃生人员,并减少逃生人员受到障碍物的碰撞伤害。

10.所述智能飞行座椅的扶手上设置与微处理器电连接的触控屏,通过微处理器的控制可实现座椅高度、座椅靠背角度、座椅温度、飞行速度、飞行高度、飞行方向的调节以及拨打电话。

11.所述旋转减震底座内部设置与微处理器电连接的激光雷达,可旋转扫描周围环境,发现障碍物。

12.所述旋转减震底座内部设置与微处理器电连接的陀螺仪稳定系统,用以保持座椅飞行的平稳。

13.所述旋转减震底座内部设置与微处理器电连接的称重器,用以计算飞行时间及着陆力度;还设置有与微处理器电连接的记录仪,用以记录声音、影像、位置及高度信息。

14.本发明的有益效果在于:通过使用本发明所设计的智能飞行座椅,可以有效应对高空逃生,具备主动安全、自主飞行、载荷高、动力强、结构强、质量轻等特点,极大提升了飞行汽车的安全性。

附图说明

15.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

16.图1是智能飞行座椅飞行原理示意图;图2是智能飞行座椅结构示意图;图3是智能飞行座椅主视图;图4是智能飞行座椅侧视图;图5是智能飞行座椅俯视图;

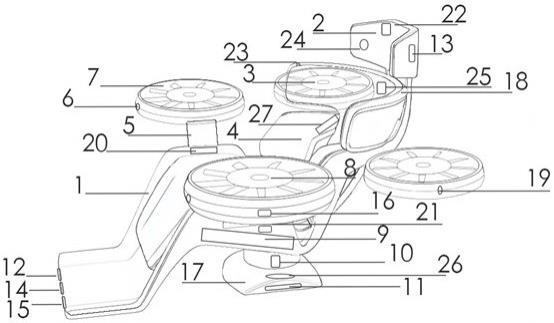

图6是智能飞行座椅主动安全系统示意图;图7是智能飞行座椅主动安全系统流程结构示意图;图8是智能飞行座椅控制手柄示意图;图中,1-飞行座椅本体,2-防护头枕,3-环绕式护体支撑,4-安全气囊,5-旋翼折叠臂,6-影像传感器,7-涵道风扇式旋翼,8-电机及电机控制器,9-蓄电池,10-激光雷达,11-陀螺仪稳定系统,12-障碍传感器,13-温度传感器,14-高度传感器,15-距离传感器,16-红外感知系统,17-旋转减震底座,18-示廓灯,19-警报灯,20-控制手柄,21-称重器,22-控制器,23-收音机,24-喇叭,25-记录仪,26-弹出装置,27-安全带。

具体实施方式

17.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

18.因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

19.实施例1:参阅图1-8,一种用于飞行汽车的智能安全逃生飞行座椅,所述智能飞行座椅包括飞行座椅本体1以及设置于飞行座椅本体1两侧的旋翼组件和控制手柄20,其中:所述飞行座椅本体1采用躺椅型设计,包括第一承重平台、第二承重平台、头部支撑平台以及连接第一承重平台和第二承重平台的腿部支撑平台、连接第二承重平台和头部支撑平台的背部支撑平台;所述头部支撑平台设有防护头枕2,用以支撑逃生人员头部放置;所述背部支撑平台设有环绕式护体支撑3、安全气囊4和安全带27,用以支撑逃生人员背部放置;所述第一承重平台下侧安设有旋转减震底座17;所述旋翼组件设置于第一承重平台两侧扶手处,包括连接第一承重平台的旋翼折叠臂5、连接旋翼折叠臂5的涵道风扇式旋翼7、以及与驱动涵道风扇式旋翼电性连接的电机及电机控制器8;所述头部支撑平台内设置微处理器,所述微处理器与电机及电机控制器8电性连接,所述第二承重平台安设有与微处理器电连接的位置感应组件,所述旋转减震底座17内部设置有与微处理器电连接的激光雷达10、陀螺仪稳定系统11、旋转减震底座17、称重器21及弹出装置26,并通过蓄电池9连接微处理器为上述设备供能,所述控制手柄20设置于第一承重平台扶手侧与微处理器电连接;通过控制手柄20与微处理器对安全逃生飞行座椅的操控来实现保护乘客并安全降落。

20.如图2所示,图2为智能安全逃生飞行座椅的结构示意图,其中包括飞行座椅本体1,防护头枕2,环绕式护体支撑3、安全气囊4、旋翼折叠臂5、影像传感器6、涵道风扇式旋翼7、电机及电机控制器8、蓄电池9,激光雷达10、陀螺仪稳定系统11、障碍传感器12、温度传感器13、高度传感器14、距离传感器15、红外感知系统16、旋转减震底座17、示廓灯18、警报灯

19、控制手柄20(两侧)、称重器21、控制器22、收音器23、喇叭24、记录仪25、弹出装置26、安全带27。

21.在本实施例当中,所述涵道风扇式旋翼7的控制通过电机及电机控制器进行转速的调控以及旋翼折叠臂5进行位置与方向的调控,包括设置于一侧扶手控制旋翼折叠臂5的旋翼机m2、旋翼机m3及第一控制手柄20,设置于另一侧扶手控制旋翼折叠臂5的旋翼机m1、旋翼机m4及第二控制手柄20。

22.在本实施例当中,所述智能飞行座椅旋翼机m1和旋翼机m2的前端设有影像传感器6;旋翼机m1右侧和旋翼机m2左侧设有红外感知系统16;第二承重平台最前端设有障碍传感器12、高度传感器14及距离传感器15,分别采集图像信息和位置信息并传输至微处理器。

23.在本实施例当中,所述智能飞行座椅旋翼机m3左侧和旋翼机m4右侧设有警报灯19;防护头枕2上还设置有与微处理器电连接的温度传感器13、控制器22及喇叭24;环绕式护体支撑3上设有与微处理器电连接的收音机23及记录仪25,外侧设有示廓灯18,用以发出警示并记录飞行数据。

24.在本实施例当中,所述智能飞行座椅的扶手上设置与微处理器电连接的触控屏,通过微处理器的控制可实现座椅高度、座椅靠背角度、座椅温度、飞行速度、飞行高度、飞行方向的调节以及拨打电话。

25.在本实施例当中,所述旋转减震底座17内部设置与微处理器电连接的激光雷达10,可旋转扫描周围环境,发现障碍物。

26.在本实施例当中,所述旋转减震底座17内部设置与微处理器电连接的陀螺仪稳定系统11,用以保持座椅飞行的平稳。

27.在本实施例当中,述旋转减震底座17内部设置与微处理器电连接的称重器21,用以计算飞行时间及着陆力度。

28.在本实施例当中,所述飞行座椅本体1的扶手上设置了触控屏,可人工调节座椅高度、座椅靠背角度、座椅温度、飞行速度、飞行高度、飞行方向、拨打电话等智能功能。

29.在本实施例当中,座椅底座设置激光雷达10,可旋转扫描周围环境,发现障碍物等。

30.在本实施例当中,座椅头枕外部设置温度传感器13,检测环境温度。

31.在本实施例当中,座椅内部设置陀螺仪稳定系统11,保持座椅飞行的平稳。

32.在本实施例当中,座椅头枕设置外放喇叭24,提示乘客安全信息、飞行高度,安全距离,语音通话。

33.在本实施例当中,座椅内部设置称重器21,计算飞行时间、着陆力度等。

34.在本实施例当中,与车体智能驾驶系统无缝对接。

35.所述智能安全逃生飞行座椅具备:1.垂直运动;2.俯仰运动;3.滚转运动;4.偏航运动;5.前后运动;6.侧向运动。

36.如图1所示,图1为智能安全逃生飞行座椅的飞行原理示意图,其中m1,m3都是逆时针,m2,m4都是顺时针,动作时电机的运动情况:前进时,m3,m4速度同时增加,m1,m2速度同时减小。

37.左移时,m1,m4速度同时增加,m2,m3速度同时减小。

38.左旋时,m2,m4速度同时增加,m1,m3速度同时减小。

39.本发明同时具备无人驾驶及人工驾驶,具备危险预警,通过与车外摄像头、雷达传感器信号,对危险做出预判,然后做出相应的应对措施。

40.如预判到即将追尾事故,会提前语音通知乘客注意,并根据碰撞程度,收紧安全带27或弹出座椅两侧安全气囊4,这样无论座椅处于什么状态和位置,都能贴身保护乘客。

41.如果在飞行过程中遇到飞行器失效,会通过信号控制打开机舱门,座椅底部装置迅速弹出舱体,同时展开旋翼并启动,通过座椅自带的雷达装置判断高度及降落位置,带领乘客降落到安全位置,通过距离传感器15判断与地面的距离,在接近地面时调整好飞行姿态及速度,达到最佳安全降落。

42.稳定系统会保持平稳的飞行姿态。

43.乘坐人员也可以通过控制屏进行控制飞行姿态、速度和方向。

44.可通过控制屏拨打救援电话。

45.温度传感器13会监测室外温度,调整自身温度,在寒冷的室外会增加热量,保护乘客不被冻伤。

46.同时座椅自带记录仪25会向控制中心发出报警信号,并提供坐标位置。

47.座椅的警报灯19会进行闪烁,在空中发出求救信号。

48.如果降落到水面,座椅的结构及材料可以平稳漂浮于水面,后侧旋翼会转换角度提供动力,带领乘客游上岸。

49.3d打印的座椅本体,提供最佳的减震效果,可根据人体身高体重自动调节舒适度,或通过语音及手势控制。

50.同时采用模块化设计,可根据需求进行调整传感器等设备。

51.如图3所示,图3是智能飞行座椅主视图。

52.如图4所示,图4是智能飞行座椅侧视图。

53.如图5所示,图5是智能飞行座椅俯视图。

54.如图6所示,图6为智能安全逃生飞行座椅的主动安全系统示意图,通过微处理器控制供电,检测模块实现对惯性、气压及方向的检测,并将检测结果反馈给控制模块,通过微处理器的处理,将信号输出到驱动模块,实现对旋翼机的驱动。

55.如图7所示,图7为智能飞行座椅主动安全系统流程结构示意图,在行驶过程中,遇到危险情况,通过微处理器将驾驶信息传递给座椅控制中心,判断是否有乘客、是否需要轧紧安全带27、是否弹出驾驶舱以及选择飞行模式,从而实现安全着落。

56.如图8所示,图8为智能飞行座椅控制手柄20示意图,其上有信息显示屏、控制杆及电源键,通过对控制手柄20与微处理器的操控,从而实现保护乘客并安全着落。需要说明的是,对于前述的实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本技术并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本技术,某一些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本技术所必须的。

57.此外,术语“连接”、“设置”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“连接”、“设置”的特征可以明示或者隐含的包括一个或者更多个该特征。而且,术语“连接”、“设置”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互

换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。

58.上述实施例中,描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。