1.本发明属于太阳能领域,尤其涉及一种太阳能送风系统。

背景技术:

2.随着现代社会经济的高速发展,人类对能源的需求量越来越大。然而煤、石油、天然气等传统能源储备量不断减少、日益紧缺,造成价格的不断上涨,同时常规化石燃料造成的环境污染问题也愈加严重,这些都大大限制着社会的发展和人类生活质量的提高。能源问题已经成为当代世界的最突出的问题之一。因而寻求新的能源,特别是无污染的清洁能源已成为现在人们研究的热点。

3.太阳能是一种取之不尽用之不竭的清洁能源,而且资源量巨大,地球表面每年收的太阳辐射能总量为1

×

10 18 kw

·

h,为世界年耗总能量的一万多倍。世界各国都已经把太阳能的利用作为新能源开发的重要一项。然而由于太阳辐射到达地球上的能量密度小(每平方米约一千瓦),而且又是不连续的,这给大规模的开发利用带来一定困难。因此,为了广泛利 用太阳能,不仅要解决技术上的问题,而且在经济上必须能同常规能源相竞争。

4.当利用太阳能加热空气装置,太阳能或者直接加热空气,但是此种情况下需要下部热流体自然对流到上部,换热效率低,因此导致集热管内部集热区域的空气温度与其他区域的空气温度不同,从而使得出口管中不同位置的的空气温度不同,导致输送到不同用户中的温度存在差异。

5.因此,针对上述的缺陷,申请人提出了一种太阳能送风系统,旨在通过对集热器的出口管设置分配器,以达到出口温度均匀,以实现进一步换热需要,提高产品使用寿命。

6.本技术通过结构的优化,使得分配器的流动阻力变小,均温效果达到最佳。

技术实现要素:

7.本发明提供了一种新的换热管换热器,从而解决前面出现的技术问题。

8.为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:一种直线导流板面积沿流动变化的太阳能系统,所述系统包括集热装置、出口管、回路管和用户,空气在集热装置中加热,通过出口管输送到用户中进行送风,然后回风通过回路管进入集热装置进行加热,其特征在于,所述出口管内设置从出口管内壁向出口管中心延伸的导流板,所述导流板包括从内壁延伸的第一直壁和第二直壁,第一直壁和第二直壁朝向空气流动方向延伸,其中第一直壁与内壁形成的锐角小于第二直壁与内壁形成的锐角,第一直壁和第二直壁朝向空气流动方向延伸,第一壁和第二壁的交点位于第一直壁与内壁连接处的下游,同时位于第二直壁与内壁连接处的下游;其特征在于,沿着空气的流动方向,出口管内壁设置多层导流板,沿着空气的流动方向,同一层的导流板与内壁连接的圆弧的总弧度越来越小。

9.作为优选,沿着空气的流动方向,同一层的导流板与内壁连接的圆弧的总弧度越来越小的幅度不断增加

作为优选,交点与出口管内壁的距离为出口管直径的0.3-0.5倍。

10.作为优选,第一直壁的长度大于第二直壁的长度。

11.作为优选,用户是多层建筑物,建筑物包括墙体。

12.作为优选,所述墙体包括透明板、预热管,预热管从墙体上部延伸到下部,预热管设置支路,所述支路入口延伸到墙体内侧的室内,所述支路入口设置风机。

13.作为优选,第一直壁的长度l2,第二直壁的长度l1,第一线与内壁的锐角是a2,第二线与内壁的锐角是a1,沿着空气的流动方向上相邻导流板结构的间距s,即相邻导流板在内壁的中心点之间的距离,中心点就是第一直壁、第二直壁与内壁的连接点连线的中点,满足如下要求:n=a-b*ln(m),其中n=(l1 l2)/s,m=sin(a2)/sin(a1);ln是对数函数,0.3125《a《0.3130,0.1268《b《0.1272。

14.与现有技术相比较,本发明具有如下的优点:1)本发明提供了一种新的太阳能送风系统,通过设置导流板与内壁接触面积,使得流动空间越来越大,以减轻流动阻力,在阻力减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

15.2)本发明提供了一种新的集热送风系统,通过在空气出口管内设置导流板,使得空气一部分沿着导流板流动引导至相反的方向,与相反方向进入的空气充分混合,从而实现空气的温度均匀,以实现进一步换热需要,提高产品使用寿命。

16.3)本发明通过对导流板各个参数的变化导致的换热规律进行了广泛的研究,在满足流动阻力情况下,本发明对换热器的导流板结构进行优化,以达到最优的出口空气均温效果。

17.4)本发明通过合理的布局,使得相邻排的导流板结构错列布置,从而进一步充分混合空气,达到温度均匀。

18.5)本发明通过设置导流板沿着流体流动方向的尺寸和数量角度等参数的分布变化,进一步促进充分混合。

19.6)本发明通过对导流板的距离进行了广泛的研究,设计了最小距离的公式,充分满足均温混合需要,避免混合不均匀以及流动阻力增加问题,以达到最优的出口空气均温效果。

附图说明

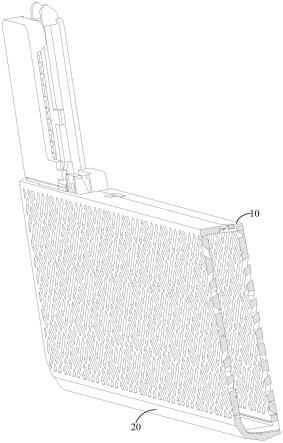

20.图1是本发明送风系统的结构示意图。

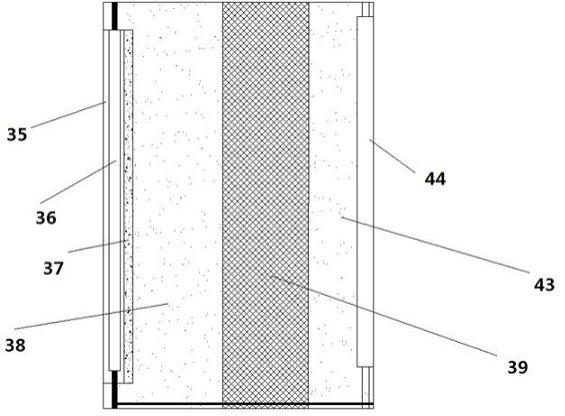

21.图2是本发明建筑墙体结构示意图。

22.图3是本发明出口管设置导流板的轴向切面图。

23.图4是本发明出口管设置导流板的尺寸示意图。

24.图5是每层设置1块导流板的立体示意图。

25.图6是每层设置3块导流板的立体示意图。

26.图7是每层设置1块导流板的立体示意图。

27.图8是图7的出口管一侧的分解立体示意图。

28.附图标记如下:

1集热装置,2导流板,21第一直壁,22第二直壁,23交点, 5、出口管6、用户,7回路管。

具体实施方式

29.下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。

30.本文中,如果没有特殊说明,涉及公式的,“/”表示除法,

“×”

、“*”表示乘法。

31.图1公开了一种太阳能送风系统,所述系统包括集热装置1、出口管5、回路管7和用户6,空气在集热装置中加热,通过出口管5输送到用户6中进行送风,然后回风通过回路管7进入集热装置进行加热。

32.作为优选,所述回路管包括预热管36。

33.作为一个改进,用户是多层建筑物,建筑物包括墙体。如图2所示,所述墙体包括透明板35、预热管36、绝热层37、外承重墙38、保温层39、内承重墙43、通风部件44;所述透明板35、预热管36、绝热层37设置在外承重墙38外表面,透明板35设置在预热管36的外部,绝热层37设置在预热管36的内侧,所述保温层39安装在外承重墙38与内承重墙43之间;所述通风部件44设置在内承重墙43的内表面;所述通风部件44的上部入口连接太阳能集热器1,预热管36从墙体上部延伸到下部,预热管设置支路,所述支路入口延伸到墙体内侧的室内,所述支路入口设置风机。

34.集热器中加热的热空气通过通风部件44输送到房间,风机将房间的冷空气吸到预热管中,然后进入集热装置加热。

35.作为一个选择,所述预热管36的上部出口连接太阳能集热器1。优选位于最上部的预热管36连接太阳能集热器。

36.作为优选,通风部件可以采用格栅形式。

37.作为优选,通风部件也包括支路,支路延伸到建筑物内。作为优选,支路设置阀门,可以单独控制进入每户的空气量。

38.太阳能集热器中的空气加热后通过通风部件44的上部入口进入通风部件44,通风部件44向建筑物内部通热风,从而达到取暖效果,然后建筑物内部的风通过风机进入预热管36的下部入口,然后进入预热管内,在预热管内吸收太阳能,温度上升,然后通过上部的预热管出口进入集热器1内再进行加热,从而形成一个循环系统。从而形成空气调节作用。

39.作为优选,所述透明板35上设置透镜,用于聚焦太阳能到预热管上。通过设置透镜,能够将照射到透明板上的热量聚焦集热到预热管上,从而进一步提高太阳能的利用效率。

40.本发明中通过设置透明板、预热管等装置,能够使得进入集热器的空气先进行预热,提高了太阳能的利用程度合理利用效率。

41.作为优选,通风部件是扁平的管状部件,所述扁平的管状部件的扁平侧与墙体平行,面向墙体侧的扁平侧开设多个通风口。通过设置扁平管的扁平侧与墙体平行,能够使得扁平侧换热面面向建筑物内部,从而提高热利用效率。

42.作为优选,所述的通风部件包括连接到墙体外部的空气入口,所述空气入口设置外部风机。空气入口侧设置温度传感器。夏季时,太阳能系统停止进行热风输送到室内,白天温度高,夜间温度相对较低,当夜间温度达到合适温度时,例如人体适宜温度,例如18-

25度左右,温度传感器将接收到的温度信号传递给控制器,控制器控制外部风机开始工作,将外界低温空气输送到房间内进行降温。因此本发明夏天冬天实现室内温度的双向调节功能,既经济实惠又符合环保的要求。

43.作为优选,所述集热装置的入口还包括过滤模块,所述过滤模块设置在流体模块和蓄热模块之间,用于过滤进风,或者设置在流体模块中,优选设置在进风通道中,作为优选,所述过滤模块中依次设置有初效过滤器、静电除尘器、活性炭过滤器及高效过滤器。

44.作为优选,所述的初效过滤器为无纺布、尼龙网、蓬松玻纤毡、塑料网或金属丝网中的一种或几种。作为优选,初效过滤器为至少包括两层的复合结构,相邻两层的复合结构中过滤网的骨架结构纤维排列的方向互相垂直,通过此种设置,可以使得过滤效果可达中效过滤。

45.静电除尘器包括静电除尘段,静电除尘段包括两个阶段,沿着风的流动方向分别是第一阶段和第二阶段,第一阶段和第二阶段电场强度不同。进一步优选,所述第二阶段的电场强度小于第一阶段的电场强度。主要是因为通过第一阶段的除尘,空气中含有的大颗粒下降,因此通过减少电场强度,可以使得在采用较少能源的情况下达到基本相同的效果。

46.作为优选,每阶段设置多个收尘极板,所述收尘极板相互平行;收尘极板之间均匀布置若干电晕极。

47.作为优选,所述系统还包括控制器,静电除尘段入口设置pm10粉尘检测仪,用于检测入口位置的pm10浓度,pm10粉尘检测仪与控制器数据连接,所述控制器根据检测的pm10浓度自动控制电场的强度。

48.如果检测的pm10浓度变高,则控制器自动增强电场的强度,如果检测的pm10浓度变低,则控制器自动降低电场的强度。

49.通过上述的智能控制,自动根据颗粒物浓度来控制电场的大小,从而实现系统的智能化操作,而且还可以达到节约能源的要求,进一步提高烟气的污染物脱除效果。

50.作为优选,所述第一阶段入口和第二阶段入口分别设置pm10粉尘检测仪,所述控制器根据第一阶段入口和第二阶段入口的pm10粉尘检测仪检测的数据分别独立控制第一级和第二级内的电场强度。

51.所述静电除尘器包括静电/超声耦合除尘段,作为优选,静电/超声耦合除尘段分为两阶段。装置内设置超声波发生端,超声波发生端与超声波发生器连接,建立超声场。

52.作为优选,静电/超声耦合除尘段入口段设置pm2.5检测仪,用于检测入口位置的pm2.5的浓度,pm2.5检测仪与控制器数据连接,所述控制器根据检测的pm2.5浓度自动控制超声波发生器的功率。

53.如果检测的pm2.5浓度变高,则控制器自动增强超声波发生器的功率,如果检测的pm2.5浓度变低,则控制器自动降低超声波发生器的功率。

54.通过上述的智能控制,自动根据颗粒物浓度来控制超声波发生器功率的大小,从而实现系统的智能化操作,而且还可以达到节约能源的要求,进一步提高烟气的污染物脱除效果。

55.作为优选,所述静电/超声耦合除尘段分为两阶段,入口分别设置pm2.5检测仪,所述控制器根据两个阶段入口的pm2.5检测仪检测的数据分别独立控制第三级和第四级内的超声波发生器功率的大小。

56.作为优选,所述的活性炭过滤器包括可对臭氧进行催化分解的催化剂mno2/cuo、cuo/ni、mno2/pt、fe3o4/cuo、ag/fe2o3、ni/sio2中的一种或多种。

57.作为优选,所述的高效过滤器材质为pp滤纸、玻纤纸、pet滤纸中一种或几种。

58.作为一个改进,如图3所示,所述出口管5内设置从出口管内壁51向出口管中心延伸的导流板2,所述导流板2包括从内壁延伸的第一直壁21和第二直壁22,其中第一直壁21与内壁形成的锐角小于第二直壁22与内壁形成的锐角,第一直壁21和第二直壁22朝向空气流动方向延伸,第一壁直线21和第二直壁22的交点23位于第一直壁21与内壁51连接处的下游,同时位于第二直壁22与内壁连接处的下游。导流板2的形状是第一直壁21和第二直壁22以及内壁24沿着出口管轴线旋转形成的形状。

59.本发明提供了通过在空气出口管内设置导流板,使得空气一部分沿着导流板流动引导至相反的方向,与相反方向进入的空气充分混合,从而实现空气的温度均匀,以实现进一步换热需要,提高产品使用寿命。而且通过设置第二直壁,而且第二直壁的倾斜度小,使得从对面方向导流过来的空气也能沿着第二直壁方向向上方向运动,增加缓冲,减少流动阻力。

60.本发明导流板分别设置第一直壁和第二直壁,通过设置两个直壁,使得空气的扰动效果更好,而且使得导流板接触内壁的面积增加,增加了稳定性。

61.作为优选,交点23位置处第一直壁21与出口管的轴线形成30-60

°

的夹角,优选夹角是45

°

。通过设置这一夹角,使得流体能够快速引导到对面的下游位置,而且还能进一步减少流动阻力。

62.作为优选,如图3所示,沿着空气的流动方向,出口管5内壁设置多层导流板2,相邻层的导流板错列分布。通过相邻排的导流板的错列分布,使得空气能够在出口管内充分的互相运动到相反位置,保证充分混合均匀。例如图3、5、7展示的每层导流板设置一块,这一块的总弧度是150-180

°

。当然每层导流板可以设置多块,例如图6的每层设置三块的总弧度是150-180

°

。

63.作为优选,交点与出口管内壁的距离为出口管直径的0.3-0.5倍,优选0.4倍。通过这一设置使得空气在充分混合基础上较少流动阻力。

64.作为优选,第一直壁的长度大于第二直壁的长度。

65.作为优选,同一层的导流板与内壁连接的圆弧的总弧度是150-180

°

。通过这一参数设置保证在满足阻力要求的充分混合。例如图3展示的每层导流板设置一块,这一块的总弧度是150-180

°

。当然每层导流板可以设置多块,例如设置两块的总弧度是150-180

°

,或者设置四块,四块的总弧度是150-180

°

。

66.作为优选,a层导流板设置多块,a导流板之间设置间隔,a导流板等间隔设置,b层是a层的相邻排,从流动方向观察,b层导流板设置在a层的间隔位置处。通过相邻层的导流板位置互补,能够使得空气能够在出口管内充分的互相运动到相反位置,保证充分混合均匀。需要说明的,此处a层b层不是具体明确指定那一层,a、b仅仅是作为一个区别,将其作为相邻层进行区别。

67.作为优选,沿着空气的流动方向,出口管内壁设置多个导流板,沿着空气的流动方向,导流板的分布密度越来越小。因为随着空气的不断运动,空气的混合程度越来越好,因此需要设置分布密度越来越小,以减轻流动阻力,在阻力减小以及材料成本节省的程度上,

所述的均温效果达到基本相同的效果。

68.作为优选,沿着空气的流动方向,导流板的分布密度越来越小的幅度不断增加。上述效果是通过大量数值模拟以及实验研究的结果,通过研究发现,该规律符合空气运动的规律,在阻力进一步减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

69.作为优选,沿着空气的流动方向,出口管内壁设置多个导流板,沿着空气的流动方向,导流板的尺寸越来越小。因为随着空气的不断运动,空气的混合程度越来越好,因此需要设置尺寸越来越小,以减轻流动阻力,在阻力减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

70.作为优选,沿着空气的流动方向,出口管内壁设置多个导流板,沿着空气的流动方向,导流板的尺寸越来越小的幅度不断增加。上述效果是通过大量数值模拟以及实验研究的结果,通过研究发现,该规律符合空气运动的规律,在阻力进一步减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

71.通过大量的数值模拟和实验研究发现,导流板的角度以及尺寸对于换热以及混合均匀具有很大的影响,导流板与内壁夹角偏小,会导致混合效果变差,而且导致导流板尺寸过大,影响流动阻力,夹角偏大,导致搅动流体效果不好,阻力变大,混合效果变差,导流板的间距过大,会导致扰流效果不好,间距过小会导致增加运动阻力,因此本技术通过大量的数据模拟和实验得到了最近的导流板结构尺寸优化关系。

72.作为优选,第一直壁的长度l2,第二直壁的长度l1,第一线与内壁的锐角是a2,第二线与内壁的锐角是a1,沿着空气的流动方向上相邻导流板结构的间距s(例如图3上侧的相邻的两个导流板的距离为s),即相邻导流板在内壁的中心点之间的距离,中心点就是第一直壁、第二直壁与内壁的连接点连线的中点,满足如下要求:n=a-b*ln(m),其中n=(l1 l2)/s,m=sin(a2)/sin(a1);ln是对数函数,0.3125《a《0.3130,0.1268《b《0.1272;作为优选,0.25《m《0.75,0.34《n《0.44,45《a1《75

°

,15《a2《65

°

,350《s《500mm,70《l2《130mm,30《l1《90mm。

73.由上述各式可以进行导流板结构的最优的设计要求。上述的结构优化公式是本发明的一个主要改进点,是通过大量的数值模拟和实验研究的出来的最有的优化公式,并不是本领域的公知常识。

74.进一步优选,a=0.3128,b=0.1270。

75.在数据模拟以及实验中发现,导流板之间的间距必须大于一定距离,否则会导致流体通过上一个导流板引导到对面方向,但是如果导流板之间的间距过小,会导致空气在对面流动,还没充分充满整个管道,此时设置导流板,起不到混合效果,导流板仅仅起到是一个折流板作用,没有引导混合的作用,只能增加流动阻力。因此本技术通过大量的研究,提出了一个导流板最小间距的设计方案,对于此种导流板的设计具有一定的指导意义。

76.交点23在内壁上的垂点,交点与垂点形成的线是第三线,第一直壁与内壁的连接点与垂点的距离为h,出口管的内管径为r,距离s采用如下方式设计:s1》=a*h b*((h)2 r2)

(1/2)

;

其中2.5《a《3.5,,1.552《c《1.560,作为优选,a=3.2, c=1.557。

77.本发明通过大量的实验以及数值模拟,得到了导流板最小的设计距离,通过上述设计距离使得阻力降低,同时能够此充分混合。

78.作为优选,沿着空气的流动方向,出口管内壁设置多个导流板,沿着空气的流动方向,a2的夹角越来越小。因为随着空气的不断运动,空气的混合程度越来越好,因此需要设置夹角越来越小,以减轻流动阻力,在阻力减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

79.作为优选,沿着空气的流动方向, a2的夹角越来越小的幅度不断增加。上述效果是通过大量数值模拟以及实验研究的结果,通过研究发现,该规律符合空气运动的规律,在阻力进一步减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

80.作为优选,沿着空气的流动方向,出口管内壁设置多个导流板,沿着空气的流动方向,同一层的导流板与内壁连接的圆弧的总弧度越来越小。因为随着空气的不断运动,空气的混合程度越来越好,因此需要设置的流动空间越来越大,以减轻流动阻力,在阻力减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

81.作为优选,沿着空气的流动方向,同一层的导流板与内壁连接的圆弧的总弧度越来越小的幅度不断增加。上述效果是通过大量数值模拟以及实验研究的结果,通过研究发现,该规律符合空气运动的规律,在阻力进一步减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

82.作为优选,沿着空气的流动方向,出口管内壁设置多个导流板,沿着空气的流动方向,a1的夹角越来越大。因为随着空气的不断运动,空气的混合程度越来越好,因此需要设置夹角越来越大以减少尺寸,以减轻流动阻力,在阻力减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

83.作为优选,沿着空气的流动方向, a1的夹角越来越大的幅度不断增加。上述效果是通过大量数值模拟以及实验研究的结果,通过研究发现,该规律符合空气运动的规律,在阻力进一步减小以及材料成本节省的程度上,所述的均温效果达到基本相同的效果。

84.虽然本发明已以较佳实施例披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。