1.本实用新型涉及吸收式换热器技术领域,特别是可实现多区域供热的供热装置。

背景技术:

2.随着我国城镇化进程的加快,供暖面积和能源消费比重持续增加。与此同时,我国工业能耗中50%以上部分都转化为工业余热。采用吸收式大温差换热机组采暖,可以将一次网回水温度降低至二次网回水温度以下,显著拉大供回水温差,有利于余热回收,降低一次能源消耗,降低输配管道的初投资,减少系统运行过程中水泵电耗。

3.二次网供热系统中,受建筑物高度影响和室内换热器承压能力限制,供暖系统需要竖向分区,每个分区的供热负荷、压力参数均有不同。目前市面上已有的多分区吸收式大温差换热机组及供暖系统最多为双分区,3个分区及以上的系统需要配置多台吸收式换热机组,投资增加,占地面积加大。

4.中国专利cn 210801354 u提出用吸收式热泵 n个板换承担n个分区负荷,流程如图1所示。一次网连接方式有多种,这里只列举了其中一种。该流程中吸收式热泵 换热器1承担分区1的负荷,板换2-n分别承担分区2-n负荷。该技术对于分区2-n变工况时,负荷调节手段少,且分区间负荷相互影响较大。

5.中国专利cn 213066268 u提出用n级换热机组和n个换热器实现多区域供暖,称为片式多系统新型吸收式大温差换热机组,流程如图2所示。该流程可以最大程度地减少各个分区负荷变化时,分区间负荷的相互影响。但是,该技术对于用一台机组实现n级换热,机组结构设计上会有相当难度,因此该方法仅适合在双系统中应用。

6.中国专利cn 213066268 u提出的另外一种形式为:在2级换热系统中,2个吸收器和2个冷凝器分别与一个换热器并联承担4个换热分区的负荷。该方式仅适合应用在四个分区负荷相差不大的系统中。

7.综上所述,对于几个分区负荷相差较大的系统,现有技术中尚无结构简单、调节灵活准确的吸收式换热机组及供热系统。

技术实现要素:

8.针对上述现有技术中存在的不足,本实用新型的目的是提供一种可以实现多区域供热的供热装置。它通过一机多供实现各分区间的热量调节,有效降低各分区间的相互影响,具有结构简单、调节灵活方便的特点。

9.为了达到上述发明目的,本实用新型的技术方案以如下方式实现:

10.一种可实现多区域供热的供热装置,它包括双级吸收式热泵机组和n个换热器(n为自然数)。所述双级吸收式热泵机组由冷凝器一、冷凝器二、吸收器一、吸收器二、发生器一、发生器二、蒸发器一和蒸发器二组成。其结构特点是,一次水串联流经发生器一、发生器二后,进入各换热器。其中换热器一、换热器二、换热器三之间一次水并联,换热后混合,串联进入蒸发器二和蒸发器一。一次水进入换热器四~n的方式有多种,串联、并联或串并联混

合。一次水进入换热器四~n的引出点可以在发生器一前、发生器一后或发生器二后。分区一二次水并联进入冷凝器一与换热器一,分区二二次水并联进入吸收器一与换热器二,分区三二次水并联进入换热器三、吸收器二、冷凝器二,其中吸收器二和冷凝器二的二次水连接方式是串联。分区四~n的二次水分别进入换热器四~n换热升温。

11.本实用新型由于采用了上述结构,同现有技术相比具有如下有益效果:

12.(1)多个分区之间负荷差别较大时,采用本实用新型系统实现一机多供;

13.(2)任一分区负荷变化时,其他分区可满足供热需求;

14.(3)各分区间负荷相互影响程度尽量降到最低;

15.(4)各个分区负荷调节方法灵活多样;

16.(5)机组结构设计和接管较简单。

17.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步说明。

附图说明

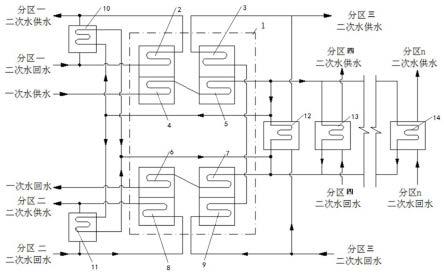

18.图1为一种现有技术中的供热系统结构示意图;

19.图2为另一种现有技术中的供热系统结构示意图;

20.图3为第三种现有技术中的供热系统结构示意图;

21.图4为本实用新型装置的结构示意图;

22.图5为实施例中本实用新型装置的结构示意图。

具体实施方式

23.参看图4,本实用新型可实现多区域供热的供热装置,它包括双级吸收式热泵机组1和n个换热器(n为自然数),所述双级吸收式热泵机组1由冷凝器一2、冷凝器二3、吸收器一8、吸收器二9、发生器一4、发生器二5、蒸发器一6和蒸发器二7组成,一次水串联流经发生器一4、发生器二5后,进入各换热器。其中换热器一10、换热器二11、换热器三12之间一次水并联,换热后混合,串联进入蒸发器二7和蒸发器一6。一次水进入换热器四~n的方式有多种,串联、并联或串并联混合。一次水进入换热器四~n的引出点可以在发生器一4前、发生器一4后或发生器二5后。分区一二次水并联进入冷凝器一2与换热器一10,分区二二次水并联进入吸收器一8与换热器二11,分区三二次水并联进入换热器三12、吸收器二9、冷凝器二3,其中吸收器二9和冷凝器二3的二次水连接方式是串联。分区四~n的二次水分别进入换热器四~n换热升温。

24.参看图5,本实用新型吸收式换热机组及供热装置,由双级吸收式热泵机组1和四个换热器以及附属管路组成。

25.水路部分:一次水供水首先串联进入每级发生器,然后并联进入各换热器,换热后混合,串联进入每级蒸发器再次降温。

26.分区一的二次水分成两路,并联进入双级吸收式热泵机组1的冷凝器一2和换热器一10。

27.分区二的二次水分成两路,并联进入双级吸收式热泵机组1的吸收器一8和换热器二11。

28.分区三的二次水分成两路,并联进入换热器三12和双级吸收式热泵机组1的吸收

器二9、冷凝器二3,其中吸收器二9和冷凝器二3的连接方式为串联。

29.或者分区三的二次水分成三路,并联进入换热器三12和双级吸收式热泵机组1的吸收器二9、冷凝器二3,其中吸收器二9和冷凝器二3的连接方式为并联。

30.分区四的二次水进入换热器四13进行换热升温。

31.参照以上实施例对本实用新型予以了说明。但是,这些实施例仅仅是为了说明的目的,而并非为了限制本实用新型的保护范围。本实用新型的保护范围由所附权利要求及其等价物限定。不脱离本实用新型的范围,本领域技术人员可以做出多种替换和修改,这些替换和修改都应落在本实用新型的范围之内。

技术特征:

1.一种可实现多区域供热的供热装置,它包括双级吸收式热泵机组(1)和n个换热器,n为自然数,所述双级吸收式热泵机组(1)由冷凝器一(2)、冷凝器二(3)、吸收器一(8)、吸收器二(9)、发生器一(4)、发生器二(5)、蒸发器一(6)和蒸发器二(7)组成;其特征在于,一次水串联流经发生器一(4)、发生器二(5)后,进入各换热器,其中换热器一(10)、换热器二(11)、换热器三(12)之间一次水并联,换热后混合,串联进入蒸发器二(7)和蒸发器一(6);一次水进入换热器四~n的方式有多种,串联、并联或串并联混合;一次水进入换热器四~n的引出点可以在发生器一(4)前、发生器一(4)后或发生器二(5)后;分区一二次水并联进入冷凝器一(2)与换热器一(10),分区二二次水并联进入吸收器一(8)与换热器二(11),分区三二次水并联进入换热器三(12)、吸收器二(9)、冷凝器二(3),吸收器二(9)和冷凝器二(3)的二次水连接方式是串联;分区四~n的二次水分别进入换热器四~n换热升温。

技术总结

一种可实现多区域供热的供热装置,涉及吸收式换热器技术领域。本实用新型一次水串联流经发生器一、发生器二后,进入各换热器。其中换热器一、换热器二、换热器三之间一次水并联,换热后混合,串联进入蒸发器二和蒸发器一。一次水进入换热器四~n的引出点可以在发生器一前、发生器一后或发生器二后。分区一二次水并联进入冷凝器一与换热器一,分区二二次水并联进入吸收器一与换热器二,分区三二次水并联进入换热器三、吸收器二、冷凝器二,其中吸收器二和冷凝器二的二次水连接方式也可以是串联。分区四~n的二次水分别进入换热器四~n换热升温。本实用新型通过一机多供实现各分区间的热量调节,有效降低各分区间的相互影响,具有结构简单、调节灵活方便的特点。调节灵活方便的特点。调节灵活方便的特点。

技术研发人员:黄国华 赵金姊 李更生 王磊 刘海涛 崔燕 谢晓云 江亿

受保护的技术使用者:同方节能工程技术有限公司

技术研发日:2021.11.24

技术公布日:2022/7/8

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。