1.本技术涉及隧道施工安全的技术领域,尤其是涉及一种隧道施工人员定位系统。

背景技术:

2.20世纪90年代以后,隧道工程施工逐步迈向信息化时代,同时,岩土工程安全监控手段的硬件和软件发展迅速,监控范围不断扩大,监测自动化系统、信息处理和资料分析系统、安全预报系统也在不断推出和完善,目前在大坝、隧道、基坑、边坡工程中已经涌现出一些针对性的监控系统。

3.尽管我国隧道修建理论和技术近年来得到了很大的发展,但由于隧道的特殊性,在修建过程中不确定因素仍然很多,存在着很大的风险。同时我国隧道修建过程中自动化水平不高,发生危险时,施工人员的生命安全常常受到很大的威胁。

4.目前,关于人员定位的相关应用在隧道内还很少,由于隧道内深处没有手机信号覆盖,所以也难以和隧道内人员进行通讯和交互,在国内隧道施工应用较广泛的是在洞口设置门禁卡,但这种方式只能了解洞内人员数量,无法确定具体位置。

技术实现要素:

5.本技术的目的是提供一种隧道施工人员定位系统,能够方便及时地定位施工人员在隧道中的位置,提高施工人员的安全性。

6.本技术提供的一种隧道施工人员定位系统采用如下的技术方案:

7.一种隧道施工人员定位系统,包括:

8.数量显示模块,设置在隧道出口位置;

9.多个数量检测模块,等间隔设置在隧道内,每个数量检测模块对应有检测区域,数量检测模块用于检测区域内的人体数量并输出个数信息;

10.控制器,连接所述数据检测模块和数据显示模块,用于接收各个数量检测模块发出的个数信息,生成总数量信息;

11.所述数量显示模块响应控制器发出的总数量信息。

12.通过采用上述技术方案,利用数量检测模块检测对应区域内的施工人员数量,并将检测到的信息反馈给控制器,由控制器对各个数据检测模块收集到的人体数量进行收集汇总,并将汇总的信息通过数据显示模块显示出来,能够直观地显示各个检测区域内人员分布和隧道内总的人员分布,对施工人员进行定位。

13.可选的,所述数量检测模块包括红外探测器和红外发射器,所述红外发射器用于人体随身携带,并持续输出红外信号,红外探测器用于接收红外信号并输出个数信息。

14.通过采用上述技术方案,红外探测器用于探测红外信号,红外发射器用于发射红外信号,并且由人体直接携带,方便红外探测器直接精准地获取红外信号和人员位置,提高整个系统的定位准确性。

15.可选的,所述红外探测器获取人体温度信息,传输至控制器,与控制器人体温度信

息预设温度值进行比较,若小于,则生成报警信息。

16.通过采用上述技术方案,红外探测器还能够探测人体温度信息,根据人体温度变化判断隧道内的施工人员是否处于健康状态和是否发生意外造成死亡,并能够及时发出报警信息,提高系统的安全性。

17.可选的,还包括固定在隧道壁上的安装轨道,所述红外探测器连接在安装轨道上。

18.通过采用上述技术方案,在隧道内壁上布设安装轨道,方便将红外探测器在隧道内进行分布安装。

19.可选的,所述安装轨道平行于隧道的延伸方向设置,延伸至隧道两端,所述红外探测器滑动连接于安装轨道上,可根据隧道长度增减红外探测器的数量和间距。

20.通过采用上述技术方案,红外探测器能够在安装轨道上移动,可以根据施工的进度调整红外探测器在隧道内的位置,对于施工完成不存在人员停留的区域可以不设置红外探测器,也可以调节相邻的红外探测器之间的距离,调整检测区域的长度。

21.可选的,所述红外探测器上连接有滑动底座,所述滑动底座上设置有滑动轮,所述滑动底座通过滑动轮滑动连接在安装轨道上。

22.通过采用上述技术方案,红外探测器通过滑动底座和滑动轮与安装轨道连接,使红外探测器的移动更灵活,同时也方便拆卸更换。

23.可选的,所述安装轨道上设置有用于显示长度距离的标记。

24.通过采用上述技术方案,可以根据长度标记调整红外探测器的位置,使多个红外探测器之间保持间距相同。

25.可选的,所述红外发射器连接于人身携带的载体上,所述载体设置为安全帽、腰带和衣服中的任一种。

26.通过采用上述技术方案,红外发射器容易携带,不会影响施工人员的正常施工,工人在进入隧道前,在隧道入口处领取红外发射器,然后安装在载体上,出隧道时交回,避免红外探测器出现错误的监测信息。

27.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

28.1.本技术中利用数量检测模块检测对应区域内的施工人员数量,并将检测到的信息反馈给控制器,由控制器对各个数据检测模块收集到的人体数量进行收集汇总,并将汇总的信息通过数据显示模块显示出来,能够直观地显示各个检测区域内人员分布和隧道内总的人员分布,对施工人员进行定位。

29.2.红外探测器能够在安装轨道上移动,可以根据施工的进度调整红外探测器在隧道内的位置,对于施工完成不存在人员停留的区域可以不设置红外探测器,也可以调节相邻的红外探测器之间的距离,调整检测区域的长度。

30.3.红外发射器安装在安全帽、腰带或衣服上,容易携带,不会影响施工人员的正常施工,工人在进入隧道前,在隧道入口处领取红外发射器,然后安装在载体上,出隧道时交回,避免红外探测器出现错误的监测信息。

附图说明

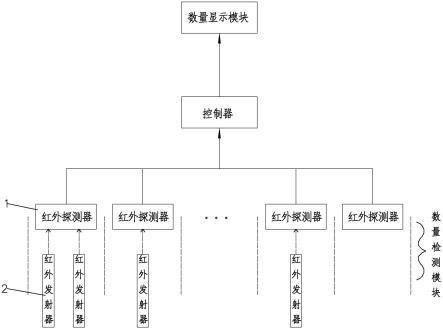

31.图1是本技术实施例的系统模块图;

32.图2是本技术实施例中红外探测器在隧道内的分布状态示意图;

33.图3是本技术实施例红外探测器的安装结构示意图。

34.图中,1、红外探测器;2、红外发射器;3、安装轨道;4、滑动底座;41、滑动轮;5、显示屏。

具体实施方式

35.以下结合附图1-附图3,对本技术作进一步详细说明。

36.本技术实施例公开一种隧道施工人员定位系统,参照图1,包括数量显示模块、数量检测模块和控制器,数量显示模块、数量检测模块和控制器连接有电源,并且三者的电源相互独立存在,数量显示模块和数量检测模块均与控制器线性连接;数量检测模块包括红外探测器1和红外发射器2。

37.参照图1和2,本实施例中红外探测器1设置有多个,具体数量根据隧道的长度而定,相邻的两个红外探测器1之间保持相等的间距,以使每个红外探测器1对应等范围的检测区域,本实施例中将相邻的两个红外探测器1之间的间距设置为20米,即每个红外探测器1的检测区域为隧道内20米长度,相邻的两个红外探测器1的检测区域不重叠。红外探测器1能够进行红外感应,对检测区域内的人体数量进行检测,并将检测到的数量信息作为信号输出。同时,红外探测器1能够检测人体温度,获取人体温度信息,并向外传输温度信息。

38.每个红外探测器1自带电源,电源采用蓄电池,电量低时蓄电池能够进行充电,延长红外探测器1的续航时间。

39.本实施例中红外发射器2的数量也设置多个,红外发射器2用于人体随身携带,并能够持续输出红外信号,红外探测器1则用于接收红外信号并输出个数信息。进入隧道内的每个施工人员携带一个红外发射器2,红外发射器2采用挂件的形式,连接于人身携带的载体上,载体设置为安全帽、腰带和衣服中的任一种,本实施例中以安全帽为例。施工人员在进入隧道前,在隧道入口处领取红外发射器2,然后安装在安全帽上,出隧道时交回,若红外发射器2遗失,应及时寻回,避免红外探测器1接收到遗失的红外发射器2发出的信号而造成误判。

40.控制器设置在隧道入口位置,用于接收各个红外探测器1发出的对应检测区域内人体的个数信息和对应的人体温度信息,并能够生成总数量信息;对于人体个数信息,控制器进行汇总,并将数字信息向外输出给数量显示模块,由数量显示模块进行显示;对于人体温度信息,传输至控制器之后,与控制器中的人体温度信息预设温度值进行比较,若小于人体温度信息预设温度值,则生成报警信息,提示隧道外部监控人员,隧道内的施工人员身体健康出现问题,及时做出救援措施。

41.本实施例中数量显示模块设置为显示屏5,并且显示屏5安装在隧道出口的位置,显示屏5上根据隧道内的红外探测器1数量,生成对应数量的检测区域显示区,用于直接显示该检测区域内的人体数量。显示屏5工作时,接收到控制器发出的数字信息,并直接显示对应的数字。

42.在本技术的另一种实施方式中,数量显示模块可以采用多组指示灯,对应的检测区域内存在多少施工人员,亮多少个指示灯。

43.参照附图2,本技术中的定位系统还包括固定在隧道壁上的安装轨道3,用于红外探测器1的安装,安装轨道3只安装在隧道的一侧内壁上,安装轨道3在布设时,要平行于隧

道的延伸方向,并延伸至隧道的两端。本实施例中安装轨道3的横截面呈工字形,红外探测器1滑动连接在安装轨道3上。

44.安装轨道3上设置有用于显示长度距离的标记,随着工程施工的向前推进,可以在安装轨道3上增减红外探测器1的数量,或者根据红外探测器1的性能,调节相邻红外探测器1之间的间距,使本系统能够满足隧道施工的要求。

45.安装轨道3上滑动设置有多个滑动底座4,滑动底座4的侧面上设置上下两排滑动轮41,上下两排滑动轮41滑动抵接在安装轨道3的上下侧,既不影响滑动底座4的滑动,又能使滑动底座4不从安装轨道3上掉落下来,红外探测器1可拆卸安装在滑动底座4上表面,可以采用螺栓固定,方便对红外探测器1进行拆卸更换。

46.本技术实施例的实施原理为:施工工人在进入隧道前,在隧道入口处领取红外发射器2,然后安装在载体上,开始进入隧道内工作;

47.利用红外探测器1检测对应区域内的施工人员数量,并将检测到的信息反馈给控制器,由控制器对各个数据检测模块收集到的人体数量进行收集汇总,并将汇总的信息通过隧道入口处的显示屏5显示出来,隧道外的工作人员能够直观地观察各个检测区域内人员分布和隧道内总的人员分布,对每个施工人员进行定位;

48.施工人员完成施工出隧道时,交回红外发射器2,若红外发射器2收全,则进行隧道口的封锁,若红外发射器2未收集全,及时通知隧道内滞留人员及时离场,避免发生意外。

49.本具体实施方式的实施例均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,其中相同的零部件用相同的附图标记表示。故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。