发光元件及其制作方法

1.本技术是中国发明专利申请(申请号:201910126438.7,申请日:2019年02月20日,发明名称:发光元件及其制作方法)的分案申请。

技术领域

2.本发明涉及一种发光元件,尤其是涉及一种具有量子点材料的封装结构的发光元件。

背景技术:

3.发光二极管(light-emitting diode;led)具有低耗电量、低发热量、操作寿命长、耐撞击、体积小以及反应速度快等特性,因此广泛应用于各种需要使用发光元件的领域,例如,车辆、家电、及照明灯具等。波长转换材料,例如:荧光粉,是一种光致发光的物质,它可以吸收led所发出的第一光线后发出不同频谱的第二光线。

4.近年来,随着大众对于显示器影像品质的要求不断提高,广色域(wide color gamut)的技术已成为显示器重要的技术发展之一。一般而言,显示器中,若使用荧光粉其ntsc(national television system committee)约为70~80%,使用量子点(qd)材料的ntsc可至100%。

5.量子点材料是一种波长转换材料。不同粒径的量子点材料可发出不同的波长光。此外,量子点材料所发出的光线可具有较小的半高宽(full width at half maximum;fwhm)。由于量子点材料发出的光线具有较小的半高宽,即表示发出的光线更接近单色光(monochromatic light),适合应用于显示器上,可以减少被彩色滤光片滤除的光量。

技术实现要素:

6.为解决上述问题,本发明提供一种发光元件,其包含一发光单元、一透光层、一波长转换结构、以及一反射层。发光单元包含上表面以及第一侧表面。透光层覆盖发光单元的上表面以及第一侧表面。波长转换结构位于透光层之上,且包含波长转换层、第一阻隔层位于波长转换层上方、第二阻隔层位于波长转换层下方、以及第三阻隔层覆盖波长转换层、第一阻隔层、以及第二阻隔层的侧表面。反射层围绕透光层以及波长转换结构。

附图说明

7.图1a为本发明一实施例的发光元件的剖面示意图;

8.图1b为本发明一实施例的发光元件的上视图;

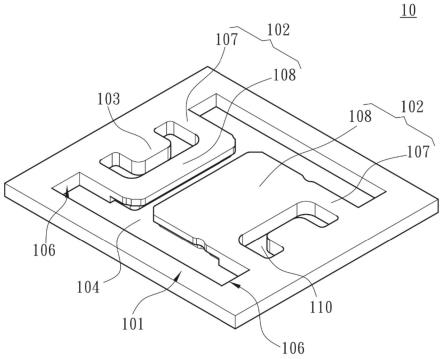

9.图1c为本发明另一实施例的发光元件的剖面示意图;

10.图2a~图2f为本发明的一实施例的波长转换结构制造流程示意图;

11.图3a~图3f为本发明的一实施例的发光元件制造流程示意图;

12.图4a为本发明一实施例的发光元件的剖面示意图;

13.图4b为本发明一实施例的发光元件的上视图;

14.图5a~图5i为本发明一实施例的发光元件制造流程示意图;

15.图6a为本发明一实施例的发光元件的剖面示意图;

16.图6b为本发明一实施例的发光元件的上视图;

17.图7a~图7g为本发明一实施例的发光元件制造流程示意图;

18.图8a~图8c为本发明不同实施例的发光元件的剖面示意图;

19.图9a~图9b为本发明一实施例的发光元件与电路板的接合制造步骤的示意图;

20.图9c~图9d为本发明另一实施例的发光元件与电路板的接合制造步骤的示意图。

21.符号说明

22.100、110、200、300、400、410、420发光元件

23.1、11发光单元

24.2透光层

25.3反射层

26.4粘着层

27.5波长转换结构

28.7保护层

29.9次载板

30.12电路板

31.13膏剂

32.14焊料

33.101、401、507、911、921、931上表面

34.102a、102b、112a、112b导电电极

35.103、113、402、506、912、922、932下表面

36.104侧表面

37.301、701、933第一部分

38.302、702、934第二部分

39.303最下表面

40.304、134、1001最外侧表面

41.305、505、703最上表面

42.306内表面

43.307第三部分

44.501波长转换层

45.502第一阻隔层

46.503第二阻隔层

47.504第三阻隔层

48.5041内侧表面

49.61第一暂时载具

50.62第二暂时载具

51.63第三暂时载具

52.3051、3052端点

53.81、82导线

54.91第一导电部

55.92第二导电部

56.93绝缘部

57.121a、121b焊垫

58.131导电粒子

59.132绝缘材料

60.133导通结构

61.141导通区域

62.142非导通区域

63.p1走道

64.c1、c2切割道

65.θ角度

66.l能量

具体实施方式

67.以下实施例将伴随着的附图说明本发明的概念,在附图或说明中,相似或相同的部分是使用相同的标号,并且在附图中,元件的形状、厚度或高度在合理范围内可扩大或缩小。本发明所列举的各实施例仅用以说明本发明,并非用以限制本发明的范围。对本发明所作的任何显而易知的修饰或变更都不脱离本发明的精神与范围。

68.图1a为根据本发明一实施例中一发光元件100的剖面示意图。发光元件100包含发光单元1、透光层2、反射层3、波长转换结构5、以及粘着层4。发光单元1具有一上表面101、两个导电电极102a、102b位于发光单元1相对上表面101的下表面103、以及多个侧表面104。发光单元1可以为具有单一二极管的芯片,或是具有多个二极管的芯片(例如,高压发光二极管芯片)。发光单元1的上表面101为一出光面。导电电极102a、102b的最外侧表面不超过发光单元1的侧表面104(亦即,导电电极102a、102b的最外侧表面与发光单元1的侧表面104齐平或内缩)。透光层2围绕发光单元1的侧表面104并覆盖上表面101。波长转换结构5位于透光层2上方,通过粘着层4与透光层2固接。换言之,粘着层4位于波长转换结构5以及透光层2之间,波长转换结构5与发光单元1的上表面101之间具有一大于零的距离。反射层3围绕透光层2、发光单元1、粘着层4、以及波长转换结构5。反射层3的最下表面303与发光单元1的下表面103直接接触且大体上齐平。换言之,透光层2的下表面没有暴露在外。在另一实施例中,透光层2覆盖至少一部分的发光单元1的下表面103。反射层3的内表面包含第一部分301、以及位于第一部分301上方的第二部分302。第一部分301倾斜于最下表面303,且直接覆盖透光层2。因此,透光层2的宽度随着第一部分301的斜面而变化,在发光单元1的下表面103往上表面101的方向上,透光层2的宽度渐渐变宽。第二部分302与粘着层4与波长转换结构5直接接触,且大体上与反射层3的最下表面303垂直。反射层3的最外侧表面304大体上与最下表面303垂直。反射层3的最上表面305为一平坦面,大致上垂直于外侧表面304,并具有一宽度不等于且小于最下表面303的宽度。反射层3的最上表面305大致上与波长转换结构5的最上表面505齐平。在一实施例中,反射层3的最上表面305不为一平坦面,且具有一凹部

或凸部。在另一实施例中,反射层3的最上表面305不与波长转换结构5的最上表面505齐平,可以高于或是低于波长转换结构5的最上表面505。

69.粘着层4与发光单元1的上表面101之间具有一大于0的距离,因此,透光层2位于粘着层4以及发光单元1的上表面101之间。粘着层4的最大宽度大致等于波长转换结构5的宽度。在另一实施例中,粘着层4的最大宽度大于或小于波长转换结构5的宽度。粘着层4的厚度可以较波长转换结构5的厚度薄。在一实施例中,粘着层4的厚度小于20μm。粘着层4的材料可以是热固性树脂或光固化树脂,例如:硅树脂(silicone resin)。

70.波长转换结构5具有一波长转换层501、第一阻隔层502、第二阻隔层503、以及第三阻隔层504。第一阻隔层502以及第二阻隔层503用于密封波长转换层501的上下表面,第三阻隔层504用于密封波长转换层501的侧表面,使得波长转换层501的外表面都受阻隔层保护,用以隔绝外界的水气以及氧气,进而提高波长转换层501的可靠度。第一阻隔层502直接覆盖波长转换层501的上表面,第二阻隔层503直接覆盖波长转换层501的下表面,波长转换层501位于第一阻隔层502以及第二阻隔层503之间。第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503的侧表面可以大致上齐平或不齐平(图未示)。第三阻隔层504覆盖第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503的侧表面、以及第二阻隔层503的下表面506。因此,波长转换层501被第一阻隔层502、第二阻隔层503、以及第三阻隔层504围绕。第二阻隔层503位于波长转换层501以及第三阻隔层504之间。第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503可以大致上具有相同的宽度或不同宽度。第三阻隔层504具有一内侧表面5041与第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503的侧表面直接接触,并大致上与波长转换结构5的最上表面505垂直,或沿者第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503的侧表面轮廓起伏。

71.波长转换层501包含量子点材料,量子点材料包含基质以及分散于基质中的量子点粒子。基质的材料可以是热固性树脂或光固化树脂,例如:聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)、环氧树脂(epoxy resin)、或硅树脂(silicone resin)。量子点粒子的材料可由半导体材料所构成,且其粒径通常小于或等于100奈米(nm)。半导体材料包含ii-vi族半导体化合物、iii-v族半导体化合物、iv-vi族半导体化合物、或上述材料的组合。量子点粒子的结构可包含主要发光的核心区(core)以及包复核心区的壳(shell)。核心区的材料可以为硫化锌(zns)、硒化锌(znse)、碲化锌(znte)、氧化锌(zno)、氯化铯铅(cspbcl3)、溴化铯铅(cspbbr3)、碘化铯铅(cspbi3)、硫化镉(cds)、硒化镉(cdse)、碲化镉(cdte)、氮化镓(gan)、磷化镓(gap)、硒化镓(gase)、锑化镓(gasb)、砷化镓(gaas)、氮化铝(aln)、磷化铝(alp)、砷化铝(alas)、磷化铟(inp)、砷化铟(inas)、碲(te)、硫化铅(pbs)、锑化铟(insb)、碲化铅(pbte)、硒化铅(pbse)、碲化锑(sbte)、硒化锌镉(zncdse)、硫化锌镉硒(zncdses)、或硫化铜铟(cuins)。壳的材料与核心区的材料必须相互搭配(例如核心区与壳的材料的晶格常数需要匹配)。壳的材料选择,除了与核心区的材料的晶格常数匹配外,尚能在核心区的外围形成一个高势垒区域,以提升量子产率(quantum yield)。壳的结构可以是单层、多层或者材料组成渐变的结构。在一实施例中,核心区为硒化镉,壳为单层的硫化锌。在另一实施例中,核心区为硒化镉,壳包含内层的(镉,锌)(硫,硒)及外层的硫化锌。在另一实施例中,核心区为硒化镉(cdse),壳包含内层的硫化镉(cds)、外层的硫化锌(zns)、以及位于内壳与外壳之间的组成过渡层(compositional transition layer),例如:zn

0.25

cd

0.75

s/zn

0.5

cd

0.5

s/zn

0.75

cd

0.25

s。

组成过渡层的材料组成比例介于内壳与外壳材料组成比例之间。在一实施例中,组成过渡层是由外壳与内壳混合物组成的合金层。

72.波长转换层501可以包含除了量子点粒子之外的波长转换材料。在一实施例中,其他种类的荧光粉材料与量子点粒子同时混合于接合剂中。例如:以锰四价为活化中心的氟化物荧光粉可发出红光,与绿光的量子点粒子同时混合于接合剂中。在另一实施例中,其他种类的荧光粉材料与量子点粒子以分层方式混合于接合剂中。例如:可发绿光的氮氧化物荧光粉层形成在靠近发光单元1处,发红光及/或其他色光的量子点粒子覆盖在荧光粉层之上。波长转换层501还可包含光散射粒子。在一实施例中,多颗光散射粒子分散于基质中。光散射粒子可通过散射发光单元1的入射光,增加入射光于波长转换层501内移动的路径,进而提高入射光被量子点材料/荧光粉吸收的机率。光散射粒子的材料可包含氧化硅或氧化钛粒子。

73.覆盖波长转换层501上下表面的第一阻隔层502以及第二阻隔层503可以具有相似或是相同的材料,例如:pvdf(polyvinylidene difluoride;聚偏二氟乙烯)、或是pet(polyethylene terephthalate;聚对苯二甲酸乙二酯)。pvdf的热变形(heat deflection temperature;hdt)温度较pet高,大约为200℃,且透光度大于92.5%。在一实施例中,第一阻隔层502以及第二阻隔层503包含pvdf的材料。当制作工艺步骤中包含回焊(reflow)步骤时,第一阻隔层502以及第二阻隔层503的材料特性较不会因为高温而被破坏,可以确保波长转换层501经过高温回焊后,对于水气、氧气仍具有足够的阻隔度。第三阻隔层504的材料可以包含金属、或是无机材料。金属可以包含金(au)、铝(al)、铂(pt)、镍(ni)。无机材料可以包含氧化硅(sio

x

)、氧化铝(al2o3)、氮氧化硅(sion)或氮化硅(sin

x

)。

74.透光层2包含硅胶(silicone)、环氧树脂(epoxy)、聚亚酰胺(pi)、苯并环丁烯(bcb)、过氟环丁烷(pfcb)、su8、丙烯酸树脂(acrylic resin)、聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)、聚对苯二甲酸乙二酯(pet)、聚碳酸酯(pc)、聚醚酰亚胺(polyetherimide)、氟碳聚合物(fluorocarbon polymer)、氧化铝(al2o3)、sinr、旋涂玻璃(sog)。导电电极102a、102b的材料可以是金属,例如金(au)、银(ag)、铜(cu)、铬(cr)、铝(al)、铂(pt)、镍(ni)、钛(ti)、锡(sn)、或其合金、或其叠层组合。透光层2不包含波长转换材料。在另一实施例中,透光层2可以包含与波长转换层501不同放射波长及/或不同浓度的波长转换材料,例如:透光层2包含红色荧光粉,波长转换层501包含绿光量子点粒子。

75.反射层3的材料包含一基质及高反射率物质的混和物。基质可为硅胶基质(silicone-based)或环氧基质(epoxy-based);高反射率物质可包含二氧化钛、二氧化硅、氧化铝、k2tio3、zro2、zns、zno、或mgo。

76.发光单元1为一可发出非同调性光的半导体发光元件,包含一基板、一第一型半导体层、一活性层、以及一第二型半导体层。第一型半导体层及第二型半导体层例如为包覆层(cladding layer)或限制层(confinement layer),可分别提供电子、空穴,使电子、空穴于活性层中结合以发光。第一型半导体层、活性层、及第二型半导体层可包含

ⅲ‑ⅴ

族半导体材料,例如al

x

inyga

(1-x-y)

n或al

x

inyga

(1-x-y)

p,其中0≤x≤1;0≤y≤1;(x y)≤1。依据活性层的材料,发光主体1可发出一峰值介于610nm及650nm之间的红光,峰值介于530nm及570nm之间的绿光,峰值介于450nm及490nm之间的蓝光,或是峰值介于400nm及450nm之间的紫光,或是峰值介于280nm及400nm之间的紫外光。基板可作为第一型半导体层、一活性层、以及一第

二型半导体层的成长基板,或是移除成长基板后作为第一型半导体层、一活性层、以及一第二型半导体层的载体。基板的材料包含但不限于锗(ge)、砷化镓(gaas)、铟化磷(inp)、蓝宝石(sapphire)、碳化硅(sic)、硅(si)、铝酸锂(lialo2)、氧化锌(zno)、氮化镓(gan)、氮化铝(aln)、金属、玻璃、复合材料(composite)、钻石、cvd钻石、与类钻碳(diamond-like carbon;dlc)等。

77.波长转换结构5与发光单元1之间具有一大于0的距离,透光层2位于波长转换结构5与发光单元1之间。波长转换结构5不与发光单元1直接接触,发光单元1产生的热不会直接传导至波长转换结构5。因此,波长转换结构5较不会因为发光单元1的直接热传导,而温度飙升以至于降低可靠度。发光单元1入射至波长转换结构5中的入射光,会被波长转换结构5中波长转换材料吸收/转换,未被吸收/转换的入射光与波长转换材料发出的光线会完全地或部分混合后再离开发光元件100。

78.图1b为根据本发明一实施例中一发光元件100的上视图。波长转换结构5覆盖在发光单元1之上,反射层3围绕在波长转换结构5的周围。详言之,反射层3围绕第三阻隔层504,第三阻隔层504围绕第一阻隔层502。由上视图观之,反射层3、第三阻隔层504、以及第一阻隔层502的几何中心会位于相近的位置上。图1b显示,发光元件100具有一矩形的外型,但是本技术案中发光元件100的形状并不限于此。在其他实施例,发光元件100可以为其他非矩形的形状,例如:三角形、梯形、菱形、平行四边形、正方形、圆形、或其他多边形。当波长转换结构5中的波长转换材料被来自发光单元1的入射光激发时,也会产生热能,使波长转换结构5的温度上升,而降低波长转换结构5的可靠度。例如:位于波长转换结构5中的量子点粒子可以承受的光能量密度为大约为0.2w/mm2,若入射光强度过大,便可能劣化量子点粒子的发光效率、发光强度等特性。因此,为了降低波长转换材料因为波长转换产生的热能,发光元件100的波长转换结构5的面积较发光单元1的出光面大,用以降低波长转换结构5所承受的光能量密度。由上视图观之,发光单元1的上表面具有一面积a1,波长转换结构5的上表面具有一面积a2,a2>a1,且a2/a1介于一定数值区间之中,例如:1.5<a2/a1<10。

79.第三阻隔层504的主要功能是为了要密封波长转换层501的侧表面,因此可以选择性的仅覆盖第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503的侧表面,而不覆盖第二阻隔层503的下表面506,如图1c所示。图1c为根据本发明一实施例中一发光元件110的剖面示意图,发光元件110包含发光单元1、透光层2、反射层3、波长转换结构5、以及粘着层4。波长转换结构5具有一波长转换层501、第一阻隔层502、第二阻隔层503、以及第三阻隔层504。第一阻隔层502直接覆盖波长转换层501的上表面,第二阻隔层503直接覆盖波长转换层501的下表面。第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503的侧表面大致上齐平或不齐平。波长转换层501位于第一阻隔层502以及第二阻隔层503之间。第三阻隔层504覆盖第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503的侧表面。第二阻隔层503的下表面506不被第三阻隔层504覆盖,且直接与粘着层4接触。发光单元1、透光层2、反射层3、波长转换结构5、以及粘着层4的结构、材料可参考前述发光元件100的相关段落。

80.图2a~图2f为依据本发明的一实施例的波长转换结构5制造流程示意图。参考图2a,将具有第一阻隔层502以及第二阻隔层503的波长转换层501设置于第一暂时载具61上,其中,第一阻隔层502与第一暂时载具61直接接触或通过粘着层(未示)贴附在第一暂时载具61上。接着,参考图2b,进行切割,形成多个走道p1定义出多个波长转换结构的大小。参考

图2c,利用印刷(printing)、涂布(coating)、喷涂(spraying)、点胶(dispensing)、或铸模灌胶(molding)等方式将第三阻隔层504覆盖在第一阻隔层502、波长转换层501、以及第二阻隔层503的侧面、第二阻隔层503的上表面、以及走道p1中。最后,参考图2d,移除走道p1中的第三阻隔层504,即可于第一暂时载具61上形成多个波长转换结构5。在另一实施例,图2c的步骤由图2e取代,第三阻隔层504仅覆盖在第一阻隔层502、波长转换层501、以及第二阻隔层503的侧面、以及走道p1中,并暴露第二阻隔层503的上表面。最后,如图2f所示,移除走道p1中的第三阻隔层504,即可于第一暂时载具61上形成多个波长转换结构5。第一暂时载具61的材料可为热移除胶带(thermal release tape)、光解胶膜(uv tape)、化学移除胶带(chemical release tape)、耐热胶带、或蓝膜(blue tape)。

81.图3a~图3f为依据本发明的一实施例的发光元件制造流程示意图。在此例示图1a的发光元件100的制作步骤,图1c的发光元件110仅需将图3a~图3f的波长转换结构5替换成图2f的结构,即可制作完成。参考图3a,提供一具有粘着性的第二暂时载具62,将多个发光单元1的两个导电电极102a、102b安置于第二暂时载具62上。相邻发光主体1间的区域定义为走道区。透光层2利用印刷(printing)、涂布(coating)、喷涂(spraying)、点胶(dispensing)、或铸模灌胶(molding)等方式覆盖发光单元1的上表面101与侧表面104、以及走道区。在此,也可进行一平坦化制作工艺,例如抛光(polish process)或喷砂(blasting)制作工艺,使透光层2的上表面平坦化。随后,参考图3b,形成粘着层4于透光层2的上方。参考图3c,将图3b中的结构翻转,使发光单元1与图2d中的波长转换结构5两两相对。将图2d中的波长转换结构5与粘着层4接触粘合,使波长转换结构5固定在每个发光单元1的下方。移除第二暂时载具62,露出导电电极102a、102b。接着,参考图3d,切割透光层2以及粘着层4,以形成上宽下窄的切割道c1,并露出位于相邻波长转换结构5之间的走道p1。为形成上宽下窄的切割道c1,较佳地是使用具有相近外型的切割刀进行切割步骤,然而,凡可以形成上宽下窄的切割道的切割工具或制造工艺亦不排除为本技术案所用。接下来,参考图3e,在切割道c1以及走道p1之间,利用印刷(printing)、涂布(coating)、喷涂(spraying)、点胶(dispensing)、或铸模灌胶(molding)等方式,形成反射层3。随后,再进行一平坦化制作工艺,例如抛光或喷砂制作工艺,露出导电电极102a、102b。在此步骤,可以选择性地使反射层3覆盖发光单元1的下表面103,以及填补于导电电极102a、102b之间。最后,参考图3f,切割反射层3,并移除第一暂时载具61以形成彼此分离的多个发光元件。移除第一暂时载具61、以及第二暂时载具62的方法可以使用激光剥离、加热分离、溶解等方式。

82.图4a为根据本发明一实施例中一发光元件200的剖面示意图。发光元件200包含发光单元1、透光层2、反射层3、波长转换结构5、以及保护层7。发光单元1具有一上表面101、两个导电电极102a、102b位于发光单元1相对上表面101的下表面103、以及多个侧表面104。发光单元1可以为具有单一二极管的芯片,或是具有多个二极管的芯片(例如,高压发光二极管芯片),发光单元1的上表面101为一出光面。导电电极102a、102b的最外侧表面不超过发光单元1的侧表面104(亦即,导电电极102a、102b的最外侧表面与发光单元1的侧表面104齐平或内缩)。透光层2围绕发光单元1的侧表面104并覆盖上表面101。波长转换结构5位于透光层2上方,与透光层2直接接触。波长转换结构5与发光单元1的上表面101之间具有一大于零的距离。在另一实施例中,波长转换结构5以及透光层2之间如同发光元件100一样,具有一粘着层(未显示)。反射层3围绕透光层2、发光单元1、以及波长转换结构5。反射层3的最下

表面303与发光单元1的下表面103直接接触且大体上齐平。换言之,透光层2的下表面没有暴露在发光元件100外。在另一实施例中,透光层2覆盖至少一部分的发光单元1的下表面103。反射层3的内表面306为一斜面,倾斜于反射层3的最下表面303。反射层3的外侧表面304大致上垂直于最下表面303。

83.保护层7形成在反射层3的内表面306上,具有一厚度,例如,大于10μm且小于50um,且与波长转换结构5的最上表面505夹一个锐角,。保护层7包含第一部分701以及位于第一部分701上方的第二部分702。第一部分701位于透光层2以及反射层3之间,且直接覆盖透光层2的侧表面。第二部分702位于波长转换结构5与透光层2之间,且直接覆盖波长转换结构5的侧表面。保护层7可以包含金属、或是无机材料。金属可以包含金(au)、铝(al)、铂(pt)、镍(ni)。无机材料可以包含氧化硅(sio

x

)、氧化铝(al2o3)、氮氧化硅(sion)、或氮化硅(sin

x

)。

84.波长转换结构5具有一波长转换层501、第一阻隔层502、以及第二阻隔层503。第一阻隔层502直接覆盖波长转换层501的上表面,第二阻隔层503直接覆盖波长转换层501的下表面,波长转换层501位于第一阻隔层502以及第二阻隔层503之间。波长转换层501、第一阻隔层502、以及第二阻隔层503的侧表面共同形成一斜面,被保护层7的第二部分702直接覆盖。第一阻隔层502以及第二阻隔层503用于密封波长转换层501的上下表面。保护层7用于密封波长转换层501的侧表面,使得波长转换层501的外表面都受阻隔层与保护层保护,用以隔绝外界的水气以及氧气,进而提高波长转换层501的可靠度。第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503共同形成一上宽下窄的梯形。详言之,第二阻隔层503的宽度小于波长转换层501的宽度,波长转换层501的宽度小于第一阻隔层502的宽度。波长转换结构5的最上表面505大致上与反射层3的最上表面305、保护层7的最上表面703大致上齐平。

85.发光单元1、透光层2、反射层3、第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503的材料可参考前述发光元件100的相关段落,在此不再重复说明。

86.图4b为根据本发明一实施例中一发光元件200的上视图。波长转换结构5覆盖在发光单元1之上,保护层7围绕在波长转换结构5的周围,反射层3围绕在保护层7的周围(如图4a所示)。图4b显示,发光元件200具有一矩形的外型,但是本技术案中发光元件100的形状并不限于此,发光元件200可以为其他非矩形的形状,例如:三角形、梯形、菱形、平行四边形、正方形、圆形、或其他多边形。当波长转换结构5中的波长转换材料被来自发光单元1的入射光激发时,也会产生热能,使波长转换结构5的温度上升,进而降低波长转换结构5的可靠度。例如:量子点粒子可以承受的光能量密度为大约为0.2w/mm2,若入射光强度过大,便可能劣化量子点粒子的发光效率、发光强度等特性。因此,为了降低波长转换材料因为波长转换产生的热能,发光元件200的波长转换结构5的面积较发光单元1的出光面大,用以降低波长转换结构5所承受的光能量密度。由上视图观之,发光单元1的上表面具有一面积a1,波长转换结构5的上表面具有一面积a2,a2>a1,且a2/a1介于一定数值区间之中,例如:1.5<a2/a1<10。

87.图5a~图5i为依据本发明的一实施例的发光元件制造流程示意图。参照图5a,将具有第一阻隔层502以及第二阻隔层503波长转换层501设置于第一暂时载具61上,其中,第一阻隔层502与第一暂时载具61直接接触或通过粘着层(未示)贴附在第一暂时载具61上。接着,参考图5b,利用印刷(printing)、涂布(coating)、喷涂(spraying)、点胶(dispensing)、或铸模灌胶(molding)等方式,将透光层2形成在第二阻挡层503上。参考图

5c,提供一具有粘着性的第二暂时载具62,将多个发光单元1的两个导电电极102a、102b安置于第二暂时载具62上,相邻发光主体1间的区域定义为走道区。接着,参考图5d,翻转图5c中的结构,将发光单元1埋入图5b中的透光层2中,但发光单元1并不碰触到第二阻挡层503。参考图5e,移除第二暂时载具62,露出导电电极102a、102b。接着,参考图5f,切割透光层2、第一阻隔层502、波长转换层501、以及第二阻隔层503,以形成上宽下窄的切割道c1。为形成上宽下窄的切割道c1,较佳地是使用具有相近外型的切割刀进行切割步骤,然而,凡可以形成上宽下窄的切割道的切割工具或制造工艺亦不排除为本技术案所用。参考图5g,在切割道c1中,在透明层2、第一阻隔层502、波长转换层501、以及第二阻隔层503共同形成的斜面上利用原子层化学气相沉积法(atomic layer chemical vapor deposition;ald)、电镀、或是化镀的方式形成保护层7。随后,参考图5h,在切割道c1以及走道p1之间,利用印刷(printing)、涂布(coating)、喷涂(spraying)、点胶(dispensing)、或铸模灌胶(molding)等方式,形成反射层3。随后,再进行一平坦化制作工艺,例如抛光或喷砂制作工艺并露出导电电极102a、102b。在此步骤,可以选择性地使反射层3覆盖发光单元1的下表面103,以及填补于导电电极102a、102b之间。最后,参考图5i,切割反射层3,并移除第一暂时载具61以形成各自分离的多个发光元件。

88.图6a为根据本发明一实施例中一发光元件300的剖面示意图。发光元件300包含发光单元1、透光层2、反射层3、波长转换结构5、以及粘着层4。发光单元1具有一上表面101、两个导电电极102a、102b位于发光单元1相对上表面101的下表面103、以及多个侧表面104。透光层2围绕发光单元1的侧表面104并覆盖上表面101。波长转换结构5位于透光层2上方,通过粘着层4与透光层2固接。换言之,粘着层4位于波长转换结构5以及透光层2之间,波长转换结构5与发光单元1的上表面101之间具有一大于零的距离。反射层3围绕透光层2、发光单元1、粘着层4、以及波长转换结构5。反射层3与发光单元1的侧表面104不直接接触,并与侧表面104之间具有一大于零的距离。反射层3的内表面包含第一部分301、位于第一部分301上方的第二部分302、以及连接第一部分301与第二部分302的第三部分307。第一部分301垂直于最下表面303,且直接覆盖透光层2。第二部分302与波长转换结构5直接接触,且大体上与反射层3的最下表面303垂直。第三部分307位于第一部分301与第二部分302之间,具有一个斜面,与第一部分301与第二部分302不平行。在另一实施例中,第三部分307为一弧面。反射层3的最外侧表面304大体上与最下表面303垂直。反射层3内表面的第一部分301与最外侧表面304的距离大于第二部分302与最外侧表面304的距离。换言之,反射层3环绕透光层2的部分的宽度较环绕波长转换结构5的部分宽。反射层3的最上表面305不为一平坦面,且具有一凹部。且最上表面305与波长转换结构5接触的端点3051较最上表面305与最外侧表面304相交的端点3052高。在另一实施例中,反射层3的最上表面305为一斜面或平面,反射层3的最上表面305为平面时,可以与波长转换结构5的最上表面505齐平。在另一实施例中,最上表面305与波长转换结构接触的端点3051不与波长转换结构5的最上表面505接触,且低于波长转换结构5的最上表面505。

89.粘着层4与发光单元1的上表面101之间具有一大于0的距离,因此,透光层2位于粘着层4以及发光单元1的上表面101之间。粘着层4的上表面401的宽度大致等于波长转换结构5的宽度,下表面402的宽度大致等于透光层2的宽度。粘着层4上表面401的宽度不等于下表面402的宽度。若粘着层4的厚度较小时,其上下表面的宽度差异可能不大或相同。

90.波长转换结构5具有一波长转换层501、第一阻隔层502、第二阻隔层503、以及第三阻隔层504。第一阻隔层502以及第二阻隔层503用于密封波长转换层501的上下表面,第三阻隔层504用于密封波长转换层501的侧表面,使得波长转换层501的外表面都受阻隔层保护,用以隔绝外界的水气以及氧气,进而提高波长转换层501的可靠度。第一阻隔层502直接覆盖波长转换层501的上表面,第二阻隔层503直接覆盖波长转换层501的下表面,波长转换层501位于第一阻隔层502以及第二阻隔层503之间。第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503的侧表面可以大致上齐平或不齐平(图未示)。第三阻隔层504覆盖第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503的侧表面、以及第一阻隔层502的上表面507。因此,波长转换层501被第一阻隔层502、第二阻隔层503、以及第三阻隔层504围绕。第一阻隔层502位于波长转换层501以及第三阻隔层504之间。第二阻隔层503与粘着层4的上表面401直接接触。

91.发光单元1、透光层2、反射层3、粘着层4、第一阻隔层502、波长转换层501、第二阻隔层503、第三阻隔层504的材料可参考前述发光元件100的相关段落,在此不再重复说明。

92.图6b为根据本发明一实施例中一发光元件300的上视图。波长转换结构5覆盖在发光单元1之上,反射层3围绕在波长转换结构5的周围。详言之,由上视图观之,反射层3围绕第三阻隔层504的周围,并与第三阻隔层504的几何中心会位于相近的位置上。当波长转换结构5中的波长转换材料被来自发光单元1的入射光激发时,也会产生热能,使波长转换结构5的温度上升,而降低波长转换结构5的可靠度,例如:量子点粒子可以承受的光能量密度大约为0.2w/mm2,若入射光强度过大,便可能劣化量子点粒子的发光效率、发光强度等特性。因此,为了降低波长转换材料因为波长转换产生的热能,发光元件300的波长转换结构5的面积较发光单元1的出光面大,用以降低波长转换结构5所承受的光能量密度。由上视图观之,发光单元1的上表面具有一面积a1,波长转换结构5的上表面具有一面积a2,a2>a1,且a2/a1介于一定数值区间之中,例如:1.5<a2/a1<10。

93.图7a~图7g为依据本发明的一实施例的发光元件制造流程示意图。参考图7a,提供一具有粘着性的第二暂时载具62,将多个发光单元1的两个导电电极102a、102b安置于第二暂时载具62上,相邻发光主体1间的区域定义为走道区。透光层2利用印刷(printing)、涂布(coating)、喷涂(spraying)、点胶(dispensing)、或铸模灌胶(molding)等方式覆盖发光单元1的上表面101与侧表面104、以及走道区。在此,也可进行一平坦化制作工艺,例如抛光(polish process)或喷砂(blasting)制作工艺,使透光层2的上表面平坦化。随后,参考图7b,在相邻发光单元1之间的走道区进行切割,移除部分的透光层2形成切割道c2。参考图7c,形成粘着层4于透光层2的上方。参考图7d,将图2d中的波长转换结构5翻转,安置于第三暂时载具63上,并移除第一暂时载具61。随后,参考图7e,发光单元1与图7d中的结构两两相对,并将波长转换结构5下移与粘着层4接触粘合,使波长转换结构5固定在相应的发光单元1的上方(一个波长转换结构可以覆盖一或多个发光单元)。随后,移除第三暂时载具63,露出切割道c2。参考图7f,在切割道c2利用印刷(printing)、涂布(coating)、喷涂(spraying)、点胶(dispensing)、或铸模灌胶(molding)等方式,使反射层3覆盖波长转换结构5以及透光层2的侧表面。在此步骤中,反射层3的填入高度控制在不超过波长转换结构5,因此不需进行抛光制作工艺用于露出波长转换结构5。反之,若反射层3的填入高度超过波长转换结构5则可以视需要进行降低高度的步骤,亦即反射层3最上表面的高度可以超过波

长转换结构5的最上表面。最后,参考图7g,切割反射层3,并移除第二暂时载具62以形成彼此分离的多个发光元件。第三暂时载具63的材料以及移除方法与第一暂时载具61、第二暂时载具62相同,可参考前述相关段落。

94.前述发光元件100、110、200、300的发光单元1可以选用倒装芯片,换句话说,发光单元1的两个导电电极102a、102b位于发光单元1的同一侧。在其他实施例中,发光单元1也可以置换为正装型(face-up)芯片,如图8a~图8c所示。图8a~图8c以发光元件300为例,将倒装型的发光单元1置换为正装型发光单元的结构示例图。图8a为根据本发明一实施例中一发光元件400的剖面示意图。发光元件400的反射层3、透光层2、波长转换结构5、以及粘着层4的结构、材料与发光元件300相同,可参考前述段落。发光元件400是将发光元件300中的发光单元1置换成发光单元11以及次载板9。发光单元11设置于次载板9上。次载板9包括两个物理性分离的第一导电部91以及第二导电部92、以及绝缘部93围绕以及连接第一导电部91以及第二导电部92。在此剖视图下,第二导电部92的宽度较第一导电部91宽。由底视图(图未视)观之,绝缘部93环绕第一导电部91以及第二导电部92的侧表面,并可以选择性地与第一导电部91以及第二导电部92的上下表面形成一共同的平面。详言之,第一导电部91的上表面911以及第二导电部92的上表面921不被绝缘部93覆盖,并与绝缘部93的上表面931共平面。第一导电部91的下表面912以及第二导电部92的下表面922不被绝缘部93覆盖,并与绝缘部93的下表面932共平面。发光单元11的下表面113可通过一粘着层(未显示,例如银胶、硅胶、环氧树脂等胶体)固定在次载板9的第二导电部92上。发光单元11的宽度较第二导电部92小。发光单元11具有第一导电电极112a、以及第二导电电极112b设置在相对于下表面113的上表面上。第一导电电极112a利用导线81与第一导电部91形成电连接,第二导电电极112b利用导线82与第二导电部92形成电连接。透光层2围绕并且覆盖发光单元11、第一导电电极112a、第二导电电极112b、导线81、82。反射层3与次载板9的最外侧边直接接触,换言之,反射层3与次载板9的绝缘部93直接接触。反射层3的最下表面303与第一导电部91的下表面912、第二导电部92的下表面922、以及绝缘部93的下表面932共平面。外部电源可以通过第一导电部91以及第二导电部92导通发光单元11。在另一实施例中(未显示),反射层3不与次载板9的最外侧边直接接触,换言之,透光层2直接覆盖次载板9的最外侧边。

95.第一导电部91与第二导电部92的材料可以是金属,例如金(au)、银(ag)、铜(cu)、铬(cr)、铝(al)、铂(pt)、镍(ni)、钛(ti)、锡(sn)、或其合金、或其叠层组合。绝缘部93的材料可以与透光层2相同用以固定第一导电部91与第二导电部92。在另一实施中,绝缘部93的材料可以与反射层3相同,用以增加发光元件400的发光强度。

96.在另一实施例,发光单元11设置于次载板9的绝缘层上,如图8b所示。图8b为根据本发明一实施例中一发光元件410的剖面示意图。发光元件410与发光元件400相似,但是次载板9的结构与发光元件400些微不同。发光元件410的发光单元11、反射层3、透光层2、波长转换结构5、以及粘着层4的结构、材料与发光元件400相同,可参考前述段落。次载板9包括两个物理性分离的第一导电部91、以及第二导电部92、以及绝缘部93围绕以及连接第一导电部91以及第二导电部92。第二导电部92的宽度可与第一导电部91的宽度相同或是不同。绝缘部包含第一部分位于次载板9的外侧,环绕且覆盖第一导电部91以及第二导电部92的外侧表面。绝缘部的第二部分位于第一导电部91与第二导电部92之间,且覆盖第一导电部91以及第二导电部92的内侧表面。绝缘部93与第一导电部91以及第二导电部92的上下表面

形成一共同的平面。发光单元11位于第一导电部91与第二导电部92之间,发光单元11的下表面113可通过一粘着层(未显示)固定在绝缘部的第二部分上。反射层3不与绝缘部93的第一部分直接接触,透光层2位于绝缘部93的第一部分与反射层3之间。反射层3、透光层2、次载板9的下表面共平面。再另一实施例,反射层3与绝缘部93的第一部分直接接触。

97.在另一实施例中,第一导电部91与第二导电部92由透光层2围绕固定,如图8c所示。图8c为根据本发明一实施例中一发光元件420的剖面示意图。发光元件420的发光单元11、反射层3、透光层2、波长转换结构5、以及粘着层4的结构、材料与发光元件400相同,可参考前述段落。发光单元11的下表面113可通过一粘着层(未显示)固定在第二导电部92上。发光单元11的宽度较第二导电部92小。第一导电部91与第二导电部92物理性分离,第二导电部92的宽度较第一导电部91宽。透光层2围绕第一导电部91、以及第二导电部92的侧表面、以及上表面,用以固定支撑第一导电部91以及第二导电部92。详言之,透光层2包覆第一导电部91、第二导电部92、发光单元11、导线81、82。反射层3不与第一导电部91以及第二导电部92直接接触。透光层2位于反射层3与第一导电部91以及第二导电部92之间。

98.在其他实施例中,可将前述发光元件100、110、200相对应的发光单元1用图8a~图8c的发光单元11以及次载板9、第一导电部91、第二导电部92取代。

99.图9a~图9b为依据本发明一实施例的发光元件与电路板12的接合制造步骤。参照图9a,以发光元件100为例子,在其他实施例,发光元件也可以为发光元件110、200、300、400、410、420。发光元件100的两个导电电极102a、102b与电路板12上的焊垫121a、121b各自相对。膏剂13涂布在发光元件100和电路板12之间。参考图9a,加热固化前的膏剂13包括绝缘材料132以及分散在绝缘材料132中的多个导电粒子131。接合发光元件100的方法包括一加热固化步骤。在接合过程中,膏剂13或制作工艺环境的温度不高于170℃,因此较不会影响发光元件100中的波长转换结构5的可靠度。绝缘材料132的粘度会先下降再上升,且导电粒子131会聚集在发光元件100的两个导电电极102a、102b以及电路板12上的焊垫121a、121b之间或周遭。图9b显示加热固化后的状态。膏剂13覆盖的区域包括导通区域141以及一非导通区域142。导通区域141位于导电电极102a和焊垫121a之间,以及导电电极102b和焊垫121b之间。除了导通区域141外,其他膏剂覆盖的区域为非导通区域142。如图9a所示,加热固化步骤前,导通区域141内的导电粒子131的平均密度与非导通区域142相似。如图9b所示,加热固化步骤后,大部分的导电粒子131聚集于导通区域141中。导通区域141内的导电粒子131的平均密度大于非导通区域142。在一实施例中,导通区域141内的导电粒子131的平均密度大于75%、或者导通区域141优选地不具有绝缘材料132。非导通区域142内的导电粒子131的平均密度小于40%,但不等于零。也就是说,非导通区域142包含少量彼此分开的导电粒子131。例如,非导通区域142内的导电粒子131的含量介于0.1%~40%,较佳地为2%~10%。绝缘材料132在非导通区域142中的平均密度高于60%,优选地介于60%~99.9%之间,更加地介于90%~98%之间。在一个实施例中,非导通区域142包含10%~40%的导电粒子131以及60%~90%的绝缘材料132,并且优选地,非导通区域142包含20%~30%的导电粒子131以及70%~80%的绝缘材料132。在另一个实施例中,非导通区域142不包含导电粒子131。

100.膏剂13可以划分成多个子部分(例如:310个子部分)。平均密度定义为所有或选定子部分密度的平均值。子部分的尺寸可以根据测试样本的大小或测量方法调整。例如,子

部分具有三维的形状或是在剖视图中具有二维的形状。二维的形状可以是八边形、六边形、矩形、三角形、圆形、椭圆形、或其组合。三维的形状可以是圆柱体、立方体、长方体、或球体。导电粒子131的密度为膏剂13于一子部分(例如20

×

20μm2)内,计算所有导电粒子131的数量或占据面积(在一个选定的视图下观测)来获得。

101.导电粒子131可以包含低熔点的金属或低液化熔点(liquidus melting point)的合金,其熔点或液化温度低于210℃。金属材料可以是元素、化合物、或合金,例如:铋(bi)、锡(sn)、银(ag)、铟(in)、或其合金。在一实施例中,低熔点的金属或低液化熔点合金的熔点或液化温度低于170℃。低液化熔点合金的材料可以是锡铟合金或锡铋合金。绝缘材料132可以是热固性聚合物,例如:环氧树脂(epoxy)、硅氧树脂(silicone)、聚甲基丙烯酸甲酯、以及环硫化物(episulfide)。绝缘材料132可以在固化温度下固化。在本实施例中,导电粒子131的熔点低于绝缘材料132的固化温度。如图9a所示,在加热固化步骤之前,导电粒子131的粒径被定义为导电粒子131的直径,介于1μm~20μm之间,例如:2μm、10μm。导电粒子131相对于膏剂13的重量比介于30%至80%之间。在一实施例中,导电粒子131的平均粒径大致为2μm时,导电粒子131相对于膏剂13的重量比介于30%至70%之间。在另一实施例中,导电粒子131的平均粒径大致为10μm时,导电粒子131相对于膏剂13的重量比介于40%至80%之间。导电电极102a、102b之间的最短距离优选地是导电粒子131粒径的两倍以上。

102.在一实施例中,绝缘材料132为透光的。在另一实施例中,绝缘材料132可以选择性的加入光吸收物质,使绝缘材料呈现深色,例如黑色,当发光元件应用于显示器中时,可以增加显示器的对比度。在另一实施例中,绝缘材料132可以选择性的加入高反射物质,使绝缘材料呈现白色,用以反射发光主体射向电路板的光,可以增加发光元件向上的出光强度。光吸收物质可以为碳(carbon)、氧化钛,或是深色颜料。

103.如图9b所示,加热固化之后,位于导通区域141内的导电粒子是呈现一块状(bulk)的导通结构133,并覆盖导电电极102a、102b和焊垫121a、121b的至少一个侧表面。导通结构133与各自相对应的导电电极102a、102b和焊垫121a、121b直接接触提供电性导通,外部的电源可以通过焊垫121a、121b、导通结构133、以及导电电极102a、102b传输至发光元件100。绝缘材料132围绕导通结构133、导电电极102a、102b、以及焊垫121a、121b的外侧表面。非导通区域142内的导电粒子131是离散状分布,并被绝缘材料132包覆。因此,电流无法通过非导通区域142。填充于非导通区域142内的绝缘材料132可以增强发光元件100和电路板12之间的接合强度,也可以避免外部环境对导电材料的氧化,还可避免导通结构133在高温环境下因材料软化或融化造成短路的问题。在一侧视图中,以对应的导电电极102a与焊垫121a为例,导通结构133的下端(与焊垫121a接触的一端)完全覆盖焊垫121a的上表面,导通结构133相对于下端的上端(与导电电极102a接触的一端)完全覆盖导电电极102a的下表面。导通结构133具有一颈部(necking)的形状,导通结构133的外侧表面具有凹部与凸部的表面。在另一实施例中,导通结构133的外侧表面为一个外凸的圆弧状,亦即导通结构133无颈部结构。在另一实施例中,导通结构133的外侧表面为一个平坦面。

104.如图9b所示,膏剂13的最外侧表面134具有弯曲形状,并从电路板12延伸至发光元件100的最外侧表面1001。膏剂13的形状在加热固化之后会发生变化(相较于图9a),亦即,膏剂13在加热固化步骤之前和之后具有不同的形状。膏剂13覆盖部分的发光元件100的最外侧表面1001。更具体地说,在加热固化后,如图9b所示,膏剂13的最外侧表面134与电路板

12之间具有一角度θ,角度θ沿着最外侧表面134向发光元件100的最外侧表面1001的方向逐渐增加。

105.图9c~图9d为依据本发明一实施例的发光元件与电路板12的接合制造步骤。参照图9c,以发光元件100为例子,在其他实施例,发光元件也可以为发光元件110、200、300、400、410、420。发光元件100的两个导电电极102a、102b与电路板12上的焊垫121a、121b各自相对。焊料14涂布在焊垫121a、121b上。在接合的地区提供能量l,局部加热焊料14。能量l可以为激光,例如:红外光、uv光。之后,参考图9d,下压发光元件100至融溶的焊料14上,使发光元件100通过焊料14与电路板12接合。由于能量l仅局部加热焊料14的区域,不会加热到发光元件100,因此不会影响发光元件100中的波长转换结构5的可靠度。焊料14的材料可以为锡、铜、银、铋、铟、锌、锑、或其混合物。在另一实施例中,焊料14的材料可以为异方导电胶(anisotropic conductive film;acf)、或是图9a~图9b中具有自组装功能的膏剂13。

106.以上所述的实施例仅为说明本发明的技术思想及特点,其目的在于使熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,不能以之限定本发明的专利范围,即凡依本发明所揭示的精神所作的均等变化或修饰,仍应涵盖在本发明的专利范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。