1.本发明涉及复合电容器。

背景技术:

2.作为公开了具备具有纳米尺寸的外径的导电柱状部的电容器的文献,有日本专利第5511746号(专利文献1)。在专利文献1记载的电容器中,碳纳米管被取向为从催化剂垫朝上在大致垂直方向上延伸。电介质层沉积在催化剂垫上。此外,电介质层还被覆了碳纳米管各自的外侧。沉积在绝缘基板上的导电性材料的覆盖层(blanket layer)填充相邻的碳纳米管间的空出的空间,覆盖纳米管、绝缘基板以及催化剂垫。

3.在先技术文献

4.专利文献

5.专利文献1:日本专利第5511746号公报

技术实现要素:

6.发明要解决的技术问题

7.在想要使专利文献1记载的电容器的静电电容提高的情况下,可考虑在作为导电柱状部的碳纳米管排列的方向上增大电容器。然而,在像这样使静电电容提高了的情况下,从导电柱状部的延伸方向观察时的单位面积的电容密度没有提高。

8.此外,专利文献1记载的电容器在上下方向上排列有对置电极。因此,在准备多个上述电容器并将这多个电容器相互层叠了的情况下,多个电容器相互串联地连接。像这样构成的复合电容器作为整体的静电电容不增加。

9.本发明是鉴于上述的问题点而完成的,目的在于提供一种能够提高从电容器的层叠方向观察时的面积电容密度并且使静电电容增加的复合电容器。

10.用于解决技术问题的技术手段

11.基于本发明的复合电容器具备多个电容器和绝缘部。多个电容器相互层叠。绝缘部将多个电容器的层叠方向作为中心轴的轴向,覆盖多个电容器的周侧面。多个电容器各自包含支承电极层、多个导电柱状部、电介质层和对置电极层。多个导电柱状部各自相对于支承电极层在层叠方向的一侧从支承电极层沿着层叠方向延伸。多个导电柱状部各自具有纳米尺寸的外径。电介质层在支承电极层的上述一侧被覆支承电极层以及多个导电柱状部。对置电极层被覆电介质层,隔着电介质层而与支承电极层以及多个导电柱状部对置。多个电容器包含第1电容器和第2电容器。第2电容器相对于第1电容器位于上述一侧。第2电容器与第1电容器并联地连接。

12.发明效果

13.根据本发明,关于复合电容器,能够提高从电容器的层叠方向观察时的面积电容密度并且使静电电容增加。

附图说明

14.图1是示出本发明的实施方式1涉及的复合电容器的剖视图。

15.图2是示出本发明的实施方式1的变形例涉及的复合电容器的剖视图。

16.图3是示出比较例涉及的复合电容器的剖视图。

17.图4是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中在基板形成了多个导电柱状部的状态的剖视图。

18.图5是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中将多个导电柱状部从基板转印到集合支承电极层的状态的剖视图。

19.图6是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中在集合支承电极层以及多个导电柱状部被覆了电介质层的状态的剖视图。

20.图7是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中在电介质层被覆了对置电极层的状态的剖视图。

21.图8是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中将对置电极层平坦化了的状态的剖视图。

22.图9是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中将对置电极层进行了分割的状态的剖视图。

23.图10是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中将集合支承电极层和电介质层进行了分割的状态的剖视图。

24.图11是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中在多个电容器各自设置了绝缘部的状态的剖视图。

25.图12是示出本发明的实施方式2涉及的复合电容器的剖视图。

26.图13是示出本发明的实施方式3涉及的复合电容器的剖视图。

27.图14是示出本发明的实施方式4涉及的复合电容器的剖视图。

具体实施方式

28.以下,参照附图对本发明的各实施方式涉及的复合电容器进行说明。在以下的实施方式的说明中,对于图中的相同或相应的部分标注相同的附图标记,不再重复其说明。

29.(实施方式1)

30.图1是示出本发明的实施方式1涉及的复合电容器的剖视图。如图1所示,本发明的实施方式1涉及的复合电容器1具备多个电容器10和绝缘部20。多个电容器10相互层叠。绝缘部20将多个电容器10的层叠方向作为中心轴的轴向,覆盖多个电容器10的周侧面11。

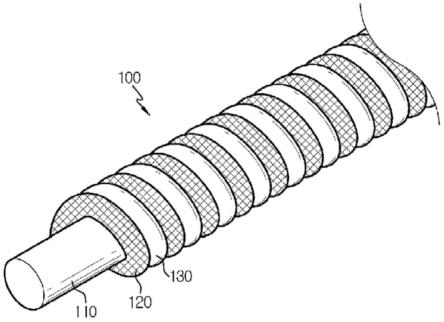

31.首先,对多个电容器10全部共同的结构进行说明。如图1所示,多个电容器10各自包含支承电极层100、多个导电柱状部110、电介质层120和对置电极层130。

32.支承电极层100可以是平板状、箔状或薄膜状。若支承电极层100为平板状,则制造复合电容器1时的支承电极层100的操作变得容易,复合电容器1的设计变得容易。若支承电极层100为箔状,则制造复合电容器1时的支承电极层100的操作变得容易。若支承电极层100为薄膜状,则能够将复合电容器1低高度化。

33.从多个电容器10的层叠方向观察支承电极层100时的支承电极层100的外形以及面积能够考虑电容器10的静电电容来适当设计。在从上述层叠方向观察支承电极层100时,

支承电极层100具有矩形、角部弯曲的矩形、或者椭圆形的外形。在从上述层叠方向观察时,支承电极层100也可以形成有孔。

34.构成支承电极层100的材料没有特别限定。支承电极层100例如由铜等金属构成。在支承电极层100由金属构成的情况下,通过使其他导电构件和支承电极层100相互接触,从而能够容易地构成导电路径。此外,在支承电极层100由金属构成的情况下,能够使支承电极层100的电阻值比较低,并且能够提高耐热性。

35.支承电极层100也可以具有用于与多个导电柱状部110等其他导电构件连接而构成导电路径的布线。在支承电极层100具有布线的情况下,支承电极层100的布线以外的部分也可以由绝缘材料构成。支承电极层100的布线以外的部分也可以由陶瓷构成。在支承电极层100的布线以外的部分由陶瓷构成的情况下,支承电极层100的机械特性提高。

36.多个导电柱状部110各自被支承电极层100支承。多个导电柱状部110各自相对于支承电极层100在层叠方向的一侧从支承电极层100沿着层叠方向延伸。在本实施方式中,多个导电柱状部110各自设置为从支承电极层100的表面上延伸,但也可以设置为从支承电极层100的内部向外侧延伸。此外,在本实施方式中,多个导电柱状部110各自由与构成支承电极层100的构件相互不同的构件构成,但多个导电柱状部110各自也可以与支承电极层100一起由一体的构件构成。

37.多个导电柱状部110各自具有纳米尺寸的外径。在本说明书中,所谓纳米尺寸,意味着例如0.1nm以上且1000nm以下。多个导电柱状部110各自既可以为筒状,也可以为有底筒状。

38.构成多个导电柱状部110的材料没有特别限定。在本实施方式中,多个导电柱状部110由导电性材料或半导体材料构成,但多个导电柱状部110也可以由如下的柱状物构成,该柱状物通过利用金属将由半导体材料或绝缘材料构成的构件较薄地涂覆而形成。

39.多个导电柱状部110各自包含例如碳纳米纤维、或由zno等构成的其他纳米纤维、由zno、gan或赤铁矿等构成的纳米棒或纳米线。在本实施方式中,多个导电柱状部110具体地由碳纳米管构成,更具体地,多个导电柱状部110各自由例如100根~200根的多根碳纳米管构成。

40.在本实施方式中,碳纳米管的手性(chirality)没有特别限定。碳纳米管可以为半导体型或金属型,碳纳米管也可以包含半导体型和金属型的两方。从电阻的观点出发,碳纳米管优选与半导体型相比金属型的比率高。

41.在本实施方式中,构成碳纳米管的层数没有特别限定。碳纳米管既可以是由一层构成的swcnt(single wall carbon nanotube,单壁碳纳米管),也可以是由两层以上构成的mwcnt(multiwall carbon nanotube,多壁碳纳米管)。

42.多个导电柱状部110各自的长度没有特别限定。从与多个导电柱状部110的延伸方向正交的面方向上的单位面积的电容密度的观点出发,优选多个导电柱状部110各自的长度较长。多个导电柱状部110各自的长度例如为数μm以上、20μm以上、50μm以上、100μm以上、500μm以上、750μm以上、1000μm以上、或者2000μm以上。

43.此外,多个导电柱状部110各自的长度也可以相互不同,但优选多个导电柱状部110各自的前端在与层叠方向大致垂直的虚拟平面上排列。由此,能够容易地控制电容器10的静电电容。

44.电介质层120在支承电极层100的上述一侧被覆支承电极层100以及多个导电柱状部110。电介质层120除设置了多个导电柱状部110的部分之外,还被覆支承电极层100的导电柱状部110侧的整个面。

45.在电介质层120与多个导电柱状部110之间也可以设置有追加的导电体层。由此,能够进一步降低电容器10的寄生电阻。

46.构成电介质层120的材料没有特别限定,例如,可列举二氧化硅、氧化铝、氮化硅、氧化钽、氧化铪、钛酸钡、锆钛酸铅、或者它们的组合。

47.对置电极层130被覆电介质层120,隔着电介质层120而与支承电极层100以及多个导电柱状部110对置。在本实施方式中,对置电极层130的与支承电极层100侧相反侧的面是平面状。

48.构成对置电极层130的材料没有特别限定,可列举银、金、铜、铂、铝等金属、或者包含它们的合金等。

49.接着,对复合电容器1的整体的结构进行说明。

50.在本实施方式涉及的复合电容器1中,多个电容器10包含第1电容器10a、第2电容器10b和第3电容器10c。

51.第2电容器10b相对于第1电容器10a位于多个电容器10的层叠方向之中作为多个导电柱状部110的延伸侧的一侧。在本实施方式中,作为多个电容器10之中的一个的第1电容器10a的对置电极层130,在第1电容器10a的对置电极层130的上述一侧与作为位于最近的位置的其他电容器10的第2电容器10b的支承电极层100直接电连接。第1电容器10a的对置电极层130和第2电容器10b的支承电极层100仅经由导电粘接剂30相互接合。

52.第3电容器10c相对于第2电容器10b位于多个电容器10的层叠方向之中作为多个导电柱状部110的延伸侧的一侧。在本实施方式中,作为多个电容器10之中的一个的第2电容器10b的对置电极层130,在第2电容器10b的对置电极层130的上述一侧与作为位于最近的位置的其他电容器10的第3电容器10c的支承电极层100直接电连接。第2电容器10b的对置电极层130和第3电容器10c的支承电极层100仅经由导电粘接剂30相互接合。

53.作为多个电容器10之中的一个的第1电容器10a的支承电极层100以及被覆该支承电极层100的电介质层120延伸为切除绝缘部20的端部,并被引出到绝缘部20的与电容器10侧相反侧。

54.作为多个电容器10之中的一个的第2电容器10b的支承电极层100以及被覆该支承电极层100的电介质层120贯通绝缘部20,并被引出到绝缘部20的与电容器10侧相反侧。在本实施方式中,第2电容器10b的支承电极层100以及电介质层120被引出的方向与第1电容器10a的支承电极层100以及电介质层120被引出的方向不同。

55.作为多个电容器10之中的一个的第3电容器10c的支承电极层100以及被覆该支承电极层100的电介质层120贯通绝缘部20,并被引出到绝缘部20的与电容器10侧相反侧。在本实施方式中,第3电容器10c的支承电极层100以及电介质层120被引出的方向与第1电容器10a的支承电极层100以及电介质层120被引出的方向大致相同。

56.本实施方式涉及的复合电容器1还具备上表面电极层40。上表面电极层40具有与支承电极层100同样的结构。上表面电极层40与多个电容器10之中作为在层叠方向上位于最靠上述一侧的位置的电容器10的第3电容器10c的对置电极层130直接电连接。上表面电

极层40位于第3电容器10c的对置电极层130的与支承电极层100侧相反侧。第3电容器10c的对置电极层130和上表面电极层40仅经由导电粘接剂30相互接合。

57.上表面电极层40延伸为切除绝缘部20的端部,并被引出到绝缘部20的与电容器10侧相反侧。在本实施方式中,上表面电极层40被引出的方向与第2电容器10b的支承电极层100以及电介质层120被引出的方向大致相同。

58.另外,本发明的实施方式1涉及的复合电容器1也可以不具备上表面电极层40。图2是示出本发明的实施方式1的变形例涉及的复合电容器的剖视图。如图2所示,本发明的实施方式1的变形例涉及的复合电容器1a不具备上表面电极层。本变形例涉及的复合电容器1a在外部露出了第3电容器10c的对置电极层130。

59.以下,通过与比较例涉及的复合电容器进行对比来对本发明的实施方式1涉及的复合电容器1中包含的3个电容器10所构成的电路进行说明。

60.图3是示出比较例涉及的复合电容器的剖视图。如图3所示,比较例涉及的复合电容器9与本发明的实施方式1涉及的复合电容器1的不同点在于,支承电极层100、电介质层120以及上表面电极层40未被引出到绝缘部20的与电容器10侧相反侧。

61.在比较例涉及的复合电容器9中,在将第1电容器10a的支承电极层100用作一个端子并将上表面电极层40用作另一个端子的情况下,从上述一个端子到上述另一个端子构成电路。在该电路中,多个电容器10相互串联地连接。即,在比较例涉及的复合电容器9中,第1电容器10a、第2电容器10b以及第3电容器10c未相互并联地连接。

62.另一方面,如图1所示,在本发明的实施方式1涉及的复合电容器1中,通过将第1电容器10a的支承电极层100和第3电容器10c的支承电极层100相互电连接,从而能够用作一个端子。此外,通过将第2电容器10b的支承电极层100和上表面电极层40相互电连接,从而能够用作另一个端子。

63.在本实施方式涉及的复合电容器1的从上述一个端子到上述另一个端子而构成的电路中,第2电容器10b与第1电容器10a并联地连接。第3电容器10c与第1电容器10a以及第2电容器10b这两者并联地连接。像这样,在本实施方式涉及的复合电容器1中,能够以3并联

×

1串联的方式构成3个电容器10。

64.以下,对本发明的实施方式1涉及的复合电容器1的制造方法进行说明。复合电容器1的制造方法没有特别限定,但本发明的实施方式1涉及的复合电容器1的制造方法具备:在基板形成导电柱状部的工序;将导电柱状部转印到集合支承电极层的工序;被覆电介质层的工序;被覆对置电极层的工序;将对置电极层平坦化的工序;将对置电极层分割的工序;将集合支承电极层和电介质层分别进行分割的工序;设置绝缘部的工序;和层叠工序。

65.图4是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中在基板形成了多个导电柱状部的状态的剖视图。如图4所示,首先,将多个导电柱状部110形成于基板200。具体地,在基板200配置催化剂粒子,使得从该催化剂粒子生长导电柱状部110。多个导电柱状部110在与基板200侧相反侧具有端部115。

66.在导电柱状部110为碳纳米管的情况下,催化剂粒子例如由fe、ni或co、或者包含它们的合金等构成,在导电柱状部110包含zno的情况下,催化剂粒子例如由pt或au、或者包含它们的合金等构成。作为配置催化剂粒子的方法,可列举将cvd(chemical vapor deposition,化学气相沉积)法、溅射或pvd(physical vapor deposition,物理气相沉积)

法和光刻或蚀刻等进行组合。另外,催化剂粒子的位置通过图案化来适当选择。

67.多个导电柱状部110的生长方法没有特别限定。在本实施方式中,多个导电柱状部110能够利用cvd法或等离子体增强cvd法等使其生长。作为在cvd法或等离子体增强cvd法中使用的气体,可列举一氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、或者它们和氢或氨的混合物等。

68.多个导电柱状部110各自从催化剂粒子的表面生长。多个导电柱状部110各自生长,使得端部115不断远离基板200。

69.在利用上述cvd或等离子体增强cvd法等使多个导电柱状部110各自生长的情况下,通过适当选择温度条件以及气体条件等,从而能够使多个导电柱状部110各自生长,使得多个导电柱状部110各自具有希望的范围内的长度以及外径。不过,多个导电柱状部110各自的具体的长度由于基板200的表面上的气体的浓度、气体的流量、温度的偏差而相互不同。

70.作为构成基板200的材料,例如,可列举氧化硅、硅、砷化镓、铝、或sus等。

71.图5是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中将多个导电柱状部从基板转印到集合支承电极层的状态的剖视图。如图5所示,使形成于基板200上的多个导电柱状部110在端部115接合于集合支承电极层100x。在使多个导电柱状部110接合于集合支承电极层100x之后,从多个导电柱状部110剥离基板200。像这样,将多个导电柱状部110从基板200转印到集合支承电极层100x。集合支承电极层100x是多个电容器10各自具备的支承电极层100的集合体。具体地,集合支承电极层100x是多个支承电极层100在面内方向上相互连接的状态的集合支承电极层100x。

72.此外,在将多个导电柱状部110从基板200转印到集合支承电极层100x时,也可以将多个导电柱状部110转印为以化学方式或机械方式插入到集合支承电极层100x。由此,能够使多个导电柱状部110的从支承电极层100向外侧延伸的部分的长度相互一致。

73.另外,在多个导电柱状部110各自与支承电极层100一起由一体的构件构成的情况下,也可以取代上述的方法,通过利用化学蚀刻等将一个平板状的电极层的表面加工成凹凸状,从而形成多个导电柱状部110和集合支承电极层100x。

74.图6是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中在集合支承电极层以及多个导电柱状部被覆了电介质层的状态的剖视图。如图6所示,遍及设置了多个导电柱状部110的集合支承电极层100x的整面而被覆电介质层120。电介质层120的被覆方法没有特别限定,可列举镀敷法、ald(atomic layer deposition,原子层沉积)法、cvd法、mocvd(metalorganic chemical vapor deposition,金属有机化学气相沉积)法、超临界流体成膜法、或溅射等。

75.图7是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中在电介质层被覆了对置电极层的状态的剖视图。如图7所示,在电介质层120被覆对置电极层130。对置电极层130的被覆方法没有特别限定,可列举镀敷法、ald法、cvd法、mocvd法、超临界流体成膜法、或溅射等。

76.图8是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中将对置电极层平坦化了的状态的剖视图。如图8所示,通过cmp(chemical mechanical polishing,化学机械抛光)将对置电极层130之中位于多个导电柱状部110的与集合支承电极层100x侧相反侧的部分平坦化。

77.图9是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中将对置电极层进行了分割的状态的剖视图。如图9所示,将多个导电柱状部110分为多个组,并将对置电极层130分割为多个,使得与多个导电柱状部110对应的对置电极层130按照每个上述组而相互分离。在多个对置电极层130彼此之间露出电介质层120。对置电极层130的分割通过光掩模以及蚀刻处理来进行。

78.图10是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中将集合支承电极层和电介质层进行了分割的状态的剖视图。如图10所示,在露出了电介质层120的位置,通过切割来分割集合支承电极层100x和电介质层120。由此,形成多个电容器10,使得与通过分割集合支承电极层100x而形成的多个支承电极层100各自对应。此时,进行上述的分割,使得支承电极层100以及电介质层120在电容器10中在一个方向上延伸。

79.图11是示出在本发明的实施方式1涉及的复合电容器的制造方法中在多个电容器各自设置了绝缘部的状态的剖视图。如图11所示,在多个电容器10各自的周侧面11设置绝缘部20。设置绝缘部20的方法没有特别限定。作为设置绝缘部20的方法,可列举在涂敷了包含绝缘材料的膏状的基材之后进行烧成的方法、镀敷法、ald法、cvd法、mocvd法、超临界流体成膜法、或溅射等。

80.最后,将设置了绝缘部20的多个电容器10和上表面电极层40经由导电粘接剂30相互层叠,由此可制造如图1所示的本发明的实施方式1涉及的复合电容器。另外,也可以在多个电容器10各自设置绝缘部20之前将电容器10相互层叠,并在相互层叠的多个电容器10设置绝缘部20。此外,在层叠工序中,若仅将设置了绝缘部20的多个电容器10经由导电粘接剂30相互层叠,则可制造本发明的实施方式1的变形例涉及的复合电容器1a。

81.如上所述,本发明的实施方式1涉及的复合电容器1具备多个电容器10和绝缘部20。多个电容器10相互层叠。绝缘部20将多个电容器10的层叠方向作为中心轴的轴向,覆盖多个电容器10的周侧面11。多个电容器10各自包含支承电极层100、多个导电柱状部110、电介质层120和对置电极层130。多个导电柱状部110各自相对于支承电极层100在层叠方向的一侧从支承电极层100沿着层叠方向延伸。多个导电柱状部110各自具有纳米尺寸的外径。电介质层120在支承电极层100的上述一侧被覆支承电极层100以及多个导电柱状部110。对置电极层130被覆电介质层120,隔着电介质层120而与支承电极层100以及多个导电柱状部110对置。多个电容器10包含第1电容器10a和第2电容器10b。第2电容器10b相对于第1电容器10a位于上述一侧。第2电容器10b与第1电容器10a并联地连接。

82.由此,关于复合电容器1,能够提高从电容器10的层叠方向观察时的面积电容密度,并且,使静电电容增加。

83.在本实施方式涉及的复合电容器1中,多个电容器10的至少一者的支承电极层100贯通绝缘部20,并被引出到绝缘部20的与电容器10侧相反侧。

84.由此,将多个电容器10相互并联地连接,因此能够将被引出的支承电极层100作为复合电容器1的端子。

85.在本实施方式涉及的复合电容器1中,多个电容器10的至少一者的对置电极层130在该对置电极层130的上述一侧与位于最近的位置的其他电容器10的支承电极层100电连接。

86.由此,在绝缘部20的内侧,能够将多个电容器10的电极层彼此电连接。

87.在本实施方式涉及的复合电容器1中,上述其他电容器10的支承电极层100贯通绝缘部20,并被引出到绝缘部20的与电容器10侧相反侧。

88.由此,将多个电容器10相互并联地连接,因此能够将上述电容器10的对置电极层130经由被引出的上述其他电容器10的支承电极层100而作为复合电容器1的端子。

89.在本实施方式涉及的复合电容器1中,多个导电柱状部110由碳纳米管构成。

90.由此,能够提高多个导电柱状部110的机械特性,因此在使多个电容器10层叠时,能够抑制电容器10的构造发生变化,进一步地,能够抑制复合电容器1的静电电容的下降。

91.(实施方式2)

92.以下,对本发明的实施方式2涉及的复合电容器进行说明。本发明的实施方式2涉及的复合电容器与本发明的实施方式1涉及的复合电容器1的不同点主要在于,一部分的多个电容器彼此串联地连接。因此,关于与本发明的实施方式1同样的结构,不再重复说明。

93.图12是示出本发明的实施方式2涉及的复合电容器的剖视图。如图12所示,在本发明的实施方式2涉及的复合电容器2中,多个电容器10包含第1电容器10a、第2电容器10b、第4电容器10d和第5电容器10e。

94.第4电容器10d相对于第1电容器10a位于多个电容器10的层叠方向之中作为多个导电柱状部110的延伸侧的一侧。在本实施方式中,作为多个电容器10之中的一个的第1电容器10a的对置电极层130,在第1电容器10a的对置电极层130的上述一侧与作为位于最近的位置的其他电容器10的第4电容器10d的支承电极层100直接电连接。第1电容器10a的对置电极层130和第4电容器10d的支承电极层100仅经由导电粘接剂30相互接合。

95.第2电容器10b相对于第4电容器10d位于多个电容器10的层叠方向之中作为多个导电柱状部110的延伸侧的一侧。在本实施方式中,作为多个电容器10之中的一个的第4电容器10d的对置电极层130,在第4电容器10d的对置电极层130的上述一侧与作为位于最近的位置的其他电容器10的第2电容器10b的支承电极层100直接电连接。第4电容器10d的对置电极层130和第2电容器10b的支承电极层100仅经由导电粘接剂30相互接合。

96.即,在本实施方式中,第1电容器10a的对置电极层130和第2电容器10b的支承电极层100经由第4电容器10d间接地相互电连接。

97.第5电容器10e相对于第2电容器10b位于多个电容器10的层叠方向之中作为多个导电柱状部110的延伸侧的一侧。在本实施方式中,作为多个电容器10之中的一个的第2电容器10b的对置电极层130,在第2电容器10b的对置电极层130的上述一侧与作为位于最近的位置的其他电容器10的第5电容器10e的支承电极层100直接电连接。第2电容器10b的对置电极层130和第5电容器10e的支承电极层100仅经由导电粘接剂30相互接合。

98.第4电容器10d以及第5电容器10e各自的支承电极层100以及被覆该支承电极层100的电介质层120不贯通绝缘部20,而仅位于绝缘部20的电容器10侧。

99.上表面电极层40位于多个电容器10之中作为在层叠方向上位于最靠上述一侧的位置的电容器10的第5电容器10e中的、对置电极层130的与支承电极层100侧相反侧,并与该对置电极层130电连接。第3电容器10c的对置电极层130和上表面电极层40仅经由导电粘接剂30相互接合。在本实施方式中,上表面电极层40被引出的方向与第1电容器10a的支承电极层100以及电介质层120被引出的方向大致相同。

100.即,在本实施方式中,第2电容器10b的对置电极层130和上表面电极层40经由第5

电容器10e间接地相互电连接。

101.在本发明的实施方式2涉及的复合电容器2中,通过将第1电容器10a的支承电极层100和上表面电极层40相互电连接,从而能够用作一个端子。此外,能够将第2电容器10b的支承电极层100用作另一个端子。

102.在本实施方式涉及的复合电容器2的从上述一个端子到上述另一个端子而构成的电路中,第4电容器10d与第1电容器10a串联地连接。第5电容器10e与第2电容器10b串联地连接。而且,第1电容器10a以及第4电容器10d和第2电容器10b以及第5电容器10e相互并联地连接。像这样,在本实施方式涉及的复合电容器2中,能够以2并联

×

2串联的方式构成4个电容器10。

103.在本发明的实施方式2涉及的复合电容器2中,第2电容器10b也与第1电容器10a并联地连接。进而,在本发明的实施方式2涉及的复合电容器2中,由于多个电容器10之中一部分的电容器串联地连接,因此能够使耐压提高。

104.(实施方式3)

105.以下,对本发明的实施方式3涉及的复合电容器进行说明。本发明的实施方式3涉及的复合电容器与本发明的实施方式1涉及的复合电容器1的不同点在于,还具备侧方导电部。因此,关于与本发明的实施方式1同样的结构,不再重复说明。

106.图13是示出本发明的实施方式3涉及的复合电容器的剖视图。如图13所示,本发明的实施方式3涉及的复合电容器3还具备一方的侧方电极部50和另一方的侧方电极部。一方的侧方电极部50在绝缘部20的与电容器10侧相反侧设置于绝缘部20上。另一方的侧方电极部60在绝缘部20的与电容器10侧相反侧,与一方的侧方电极部50分离地设置于绝缘部20上。

107.一方的侧方电极部50与第1电容器10a的支承电极层100以及第3电容器10c的支承电极层100各自连接。另一方的侧方电极部60与第2电容器10b的支承电极层100以及上表面电极层40各自连接。

108.像这样,一方的侧方电极部50与第1电容器10a的支承电极层100以及第2电容器10b的对置电极层130各自电连接。另一方的侧方电极部60与第1电容器10a的对置电极层130以及第2电容器10b的支承电极层100各自电连接。

109.通过上述的结构,在将复合电容器3安装于安装基板使得多个电容器10的层叠方向相对于安装基板垂直时,该安装变得容易。具体地,在如上述那样安装了复合电容器3的情况下,能够使一方的侧方电极部50作为复合电容器3的一个端子发挥功能,并使另一方的侧方电极部60作为复合电容器3的另一个端子发挥功能。

110.(实施方式4)

111.以下,对本发明的实施方式4涉及的复合电容器进行说明。本发明的实施方式4涉及的复合电容器与本发明的实施方式3涉及的复合电容器3的不同点主要在于,绝缘部包围一个电容器整体。因此,关于与本发明的实施方式3涉及的复合电容器3同样的结构,不再重复说明。

112.图14是示出本发明的实施方式4涉及的复合电容器的剖视图。如图14所示,在本发明的实施方式4涉及的复合电容器4中,多个电容器10具有彼此相同的结构。

113.本实施方式涉及的复合电容器4具备多个上表面电极层40。多个上表面电极层40

各自位于多个电容器10各自的对置电极层130的与支承电极层100侧相反侧,并与该对置电极层130电连接。

114.在本实施方式中,绝缘部20位于包围多个电容器10各自以及对应的上表面电极层40的整体的位置。因此,绝缘部20位于多个电容器10彼此之间。不过,在多个电容器10的每一个中,上表面电极层40的一部分从绝缘部20露出,支承电极层100在与上表面电极层40露出的方向不同的方向上从绝缘部20露出。

115.在本实施方式中,多个一方的侧方电极部50以及多个另一方的侧方电极部60各自位于与多个电容器10各自对应的位置。在多个电容器10的每一个中,一方的侧方电极部50与上表面电极层40电连接。多个一方的侧方电极部50彼此相互电连接。另一方的侧方电极部60与支承电极层100电连接。多个另一方的侧方电极部60彼此相互电连接。因此,在本实施方式中,第2电容器10b也与第1电容器10a并联地连接。

116.在上述的实施方式的说明中,也可以将能够组合的结构相互组合。

117.应当认为,本次公开的实施方式在所有方面均为例示,而不是限制性的。本发明的范围不是由上述的说明示出而是由权利要求书示出,意图包含与权利要求书均等的意思以及范围内的所有变更。

118.附图标记说明

119.1、1a、2、3、4、9复合电容器,10电容器,10a第1电容器,10b第2电容器,10c第3电容器,10d第4电容器,10e第5电容器,11周侧面,20绝缘部,30导电粘接剂,40上表面电极层,50一方的侧方电极部,60另一方的侧方电极部,100支承电极层,100x集合支承电极层,110导电柱状部,115端部,120电介质层,130对置电极层,200基板。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。